Arbeitsepidemiologie: Definition und Verortung

Die Epidemiologie ist ein Teilbereich der medizinischen Forschung. Als primär quantitative Wissenschaftsdisziplin untersucht sie die Verteilung und Einflussgrößen gesundheitsbezogener Zustände oder Ereignisse in bestimmten Bevölkerungen beziehungsweise Bevölkerungsgruppen. Die im Rahmen solcher bevölkerungsbezogenen Studien gewonnenen Erkenntnisse wendet sie bei der Bewältigung von Gesundheitsproblemen an (Last 1988). Als eine Unterdisziplin der Epidemiologie befasst sich die Arbeitsepidemiologie speziell mit der Häufigkeit arbeitsbezogener Erkrankungen oder Unfällen sowie deren Assoziationen zu potenziell gefährlichen arbeitsbezogenen Expositionen bei Beschäftigtengruppen. Die Arbeitsepidemiologie befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Umweltepidemiologie. Letztere untersucht, wie bestimmte Umweltfaktoren der Gesundheit schaden können. Die Arbeitsepidemiologie untersucht dementsprechend den Einfluss von Umweltfaktoren speziell am Arbeitsplatz (Bonita et al. 2008). Ein großer Vorteil der Arbeitsepidemiologie gegenüber der Umweltepidemiologie sind die stärker standardisierten Untersuchungsbedingungen:

Allerdings können aufgrund dieser eingeschränkten Altersspanne gesundheitliche Risikoabschätzungen für Gefahrstoffe aus arbeitsepidemiologischen Studien nicht einfach auf die Allgemeinbevölkerung, die besonders vulnerable Gruppen wie Kinder und Senioren umfasst, übertragen werden (Bonita et al. 2008). Eine weitere Schwierigkeit in arbeitsepidemiologischen Studien kann darin bestehen, dass nur relativ gesunde Beschäftigte zur Arbeit erscheinen. Die arbeitende Bevölkerung weist also eine geringere Gesamtmorbidität und -mortalität auf, es wird daher von einem „Healthy-Worker-Effekt“ gesprochen. Dieser Effekt lässt sich in Bezug auf Krankheit oder Tod noch einmal in einen „Healthy-Hire-“ und einen „Healthy-Survivor-Effekt“ unterteilen (Ahrens et al. 2008). Hat das Fehlen am Arbeitsplatz etwas mit der zu untersuchenden Exposition zu tun, kann es durch diese Selektion zur Untererfassung und damit zur Unterschätzung der tatsächlichen Risiken, die mit dieser Exposition einhergehen, kommen. Das gilt auch unter dem Gesichtspunkt, dass die bei der Arbeit verbleibenden Beschäftigten der Exposition noch länger ausgesetzt sein können, was insbesondere für Untersuchungen zutrifft, in denen die interessierende Exposition nicht von Anfang an erfasst wurde, da es sich dann direkt zu Studienbeginn um ein selektives Untersuchungskollektiv handelt. Die Ergebnisse arbeitsepidemiologischer Untersuchungen sind ein elementarer Bestandteil arbeitsbezogener Risikoabschätzungen (Ahrens et al. 2008). Geht eine berufliche Exposition mit einem erhöhtem Gesundheitsrisiko einher, muss es das nächste Ziel sein, Beschäftigte mittels spezifisch entwickelter Präventionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Arbeitsschutzes) zu schützen und durch Gesundheitsförderungsmaßnahmen in ihren Ressourcen zu stärken.

Untersuchungsgegenstand

Die Arbeitsepidemiologie beschäftigt sich mit einem breiten Spektrum arbeitsbezogener Expositionen mit potenziellem Einfluss auf die Beschäftigtengesundheit. Neben klassischen physikalischen, chemischen und biologischen Gefahrstoffen zählen dazu heute entsprechend dem Belastungsstrukturwandel auch potenzielle organisatorische, psychosoziale und ergonomische Risiken für die Gesundheit von Beschäftigten. Ein weiterer arbeitsepidemiologischer Interessensschwerpunkt ist die Aufklärung von Faktoren, die betriebliche Unfallgeschehen begünstigen können (➥ Tabelle 1).

Die Messung und Quantifizierung von Arbeitsexpositionen im klassischen Sinn, das heißt chemischer, biologischer oder physikalischer Art und deren gesundheitliche Auswirkungen, erfolgen in arbeitsepidemiologischen Untersuchungen im Unterschied zum Labor- oder Tierexperiment unter realen Bedingungen im Arbeitsalltag. Neben Interaktionen zwischen verschiedenen Stoffen beziehungsweise Stoffgemischen können in arbeitsepidemiologischen Studien auch die Auswirkungen der psychischen und sozialen Arbeitsumgebung sowie der Arbeitsorganisation auf Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten in die Untersuchung miteinbezogen werden (➥ Tabelle 2).

Der Exposition und deren Dosis kommt in der Arbeitsepidemiologie ein zentraler Stellenwert zu. Neben der Höhe spielt dabei die Dauer der Exposition eine wichtige Rolle. In Abhängigkeit der betrachteten Exposition und der Vulnerabilität der Beschäftigten kann man zwischen einer akuten und einer chronischen Wirkung unterscheiden. Ein Beispiel für Ersteres wäre eine allergische Sofortreaktion auf einen arbeitsbezogenen Stoff (z.B. Berufsunfähigkeit wegen Bäckerasthmas aufgrund von Mehlstaub), bei Letzterem wäre zum Beispiel an die Entwicklung eines Pleuramesothelioms nach jahrelanger, berufsbedingter Exposition gegenüber Asbestfasern zu denken (Craighead 2011). Ist die Exposition chemischer Natur, ist es neben der Messung der äußeren Exposition sinnvoll, zusätzlich die innere Exposition durch Biomonitoring in körpereigenem Gewebe zu erfassen (Bonita et al. 2008). Je nach betrachteter Substanz eignen sich dazu unterschiedliche Körperflüssigkeiten oder -gewebe (z.B. Bestimmung des Cadmiumgehalts im Blut oder von Arsen in Urin ). Chronische arbeitsbedingte Expositionen müssen allerdings nicht stofflicher Natur sein. Inzwischen ist gut belegt, dass beispielsweise berufsbedingter psychosozialer Stress über die Zeit zu koronarer Herzkrankheit und depressiven Störungen führen kann (Kivimäki et al. 2006; Madsen et al. 2017; Rugulies et al. 2017). Ein anderes Beispiel ist der Zusammenhang von langer Arbeitszeit und kardiovaskulären Ereignissen (Kivimäki et al. 2015). Geht es hingegen um die Untersuchung unfallbedingter Verletzungen, können die damit assoziierten Faktoren am Arbeitsplatz gegebenenfalls schwierig zu identifizieren sein. Exposition und Dosis müssen dann indirekt bestimmt werden (Bonita et al. 2008).

In ätiologischen Studien in der Arbeitsepidemiologie lassen sich Daten aus betrieblichen Registern nutzen. Dadurch lassen sich auch frühere Expositionen gegenüber bestimmten Stoffen mit relativ geringem Kostenaufwand bestimmen. Diese kommen in historischen Kohortenstudien zur Anwendung.

Neben der Untersuchung der gesundheitlichen Auswirkungen bekannter Arbeitsbelastungen und Quantifizierung der Effekte, können arbeitsepidemiologische Studien dazu beitragen, so genannte Cluster zu identifizieren. Hierbei werden ausgehend von einer räumlichen oder zeitlichen Häufung von Erkrankungen dafür verantwortliche und unter Umständen bis dahin noch unbekannte, gesundheitsgefährdende Arbeitsexpositionen entdeckt. Gerade bei seltenen Erkrankungen spricht eine solche Häufung in einem oder mehreren Betrieben für eine Verbindung zu bestimmten arbeitsbezogenen Belastungen.

Methodische Aspekte

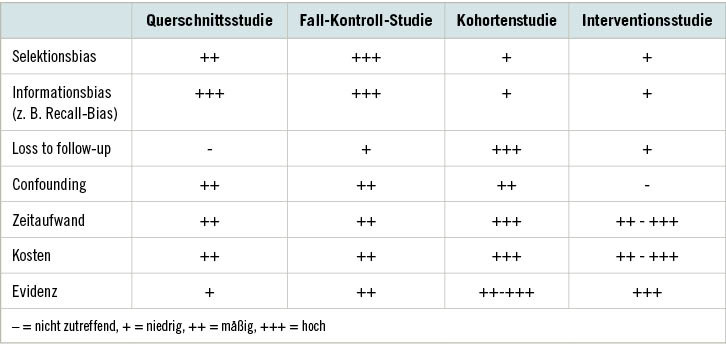

Die in der Arbeitsepidemiologie angewandten Studientypen finden auch in anderen Bereichen der Epidemiologie Anwendung. Hier sind insbesondere analytische epidemiologische Beobachtungsstudien, also Querschnitt-, Fall-Kontroll- und Kohortenstudien zu nennen. Bei Letzteren kommen häufig historische Kohortenstudien zur Anwendung (s. unten). Randomisierte Interventionsstudien zur unmittelbaren Untersuchung potenziell schädlicher berufsbezogener Expositionen verbieten sich hingegen aus ethischen Gründen. Oft bestimmen neben der forschungsleitenden Fragestellung logistische Überlegungen die Wahl eines geeigneten Studientyps (Checkoway et al. 2007). Bei arbeitsepidemiologischen Beobachtungsstudien können in Abhängigkeit vom Studientyp mehr oder weniger häufig systematische Fehler in Form von Selektions- und Informationsbias sowie in Form von Confoundern auftreten (➥ Tabelle 3). Ein Beispiel für einen Selektionsbias ist der bereits angesprochene „Healthy-Worker-Effekt“. Eine andere Selektionsverzerrung könnte sich ergeben, wenn sich Beschäftigte, die sich besonders für ihre Gesundheit interessieren, eher bereit erklären würden, an einer arbeitsepidemiologischen Studie teilzunehmen. Solche Selektionseffekte können die Verallgemeinerbarkeit der Studienergebnisse beeinträchtigen. Eine Form von Informationsbias ist der Erinnerungsbias (engl. „Recall-Bias“). Durch Erinnerungslücken bei den Befragten beispielsweise hinsichtlich der Exposition kann es dabei zur Missklassifikation kommen. Confounding (Vermengung, Vermischung) liegt vor, wenn ein Störfaktor, der sowohl mit der interessierenden Exposition assoziiert ist, als auch einen Risikofaktor für das Gesundheitsoutcome darstellt und zu falschen Schlussfolgerungen bezüglich des Vorliegens beziehungsweise der Stärke einer Assoziation zwischen der Exposition und der gesundheitsbezogenen Zielgröße führt (Kreienbrock et al. 2012). Während es für bekannte Confounder Korrekturmöglichkeiten gibt, stellen unbekannte Confounder ein Problem in Beobachtungsstudien dar. Aufgrund solcher und anderer Fehlerquellen kann sich die Beweisführung in arbeitsepidemiologischen Studien schwierig gestalten. Oft gelingt es nur unter Einbezug mehrerer Studien (zur gleichen Fragestellung mit ggf. unterschiedlichem Studiendesign) und unter Zuhilfenahme der Hill’schen Kausalitätskriterien (Hill 1965) einen kausalen Zusammenhang wahrscheinlich zu machen.

Querschnittstudien (Prävalenzstudien)

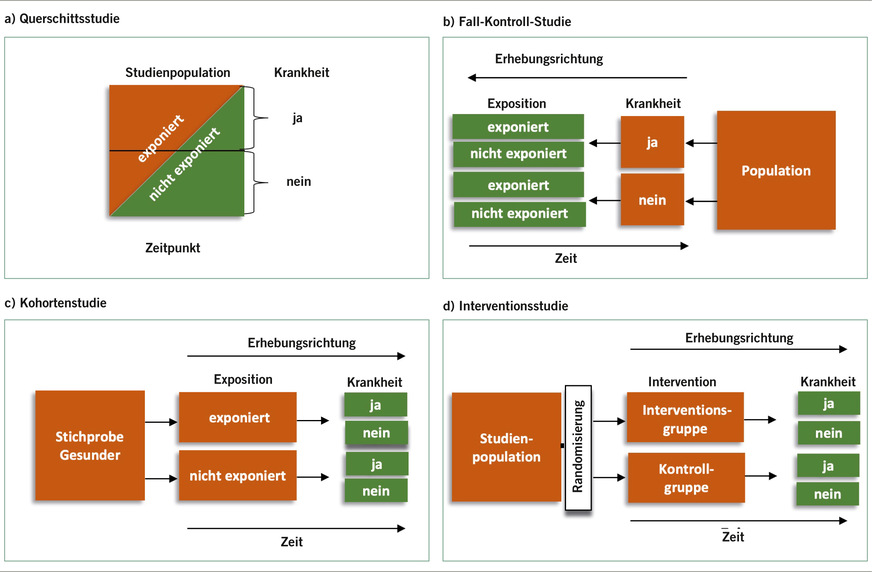

Querschnittstudien (➥ Abb. 1a) werden auch als Prävalenzstudien bezeichnet, da mit ihnen die Häufigkeit einer Krankheit (Krankenstand) wie auch einer Exposition in einer Population bestimmt werden kann. In arbeitsepidemiologischen Querschnittstudien werden die arbeitsbezogene Exposition und der gesundheitliche Effekt zeitgleich bestimmt. Da eine lange Nachbeobachtungszeit entfällt, sind solche Studien relativ kostengünstig. Ihre Aussagekraft ist allerdings begrenzt, da oft nicht sicher gesagt werden kann, ob die Exposition oder der gesundheitliche Endpunkt zuerst kamen und inwieweit Letzterer die Exposition beeinflusst haben kann (reverse Kausalität). Zudem können keine Neuerkrankungsraten und relative Risiken mit diesem Studientyp bestimmt werden. Beobachtete Assoziationen in Prävalenzstudien können schwierig zu interpretieren sein, da die Häufung einer Erkrankung auf eine höhere Inzidenz oder einen längeren Krankheitsverlauf begründet sein kann (Merletti et al. 2014). Ein „Healthy-Worker-Effekt“ und Erinnerungslücken bei der Expositionserfassung (Recall-Bias) können bei diesem Studientyp eine Rolle spielen. Hinsichtlich ihrer Aussagekraft sind Querschnittstudien hinter Kohorten- und Fall-Kontroll-Studien anzusiedeln. In der Arbeitsepidemiologie kommen sie häufiger in explorativen Untersuchungen zum Einsatz, um erste Hinweise für einen Zusammenhang zwischen einer Exposition und einem Outcome zu finden und die damit generierten Hypothesen in weitergehenden Studien zu untersuchen.

Fall-Kontroll-Studien

Auch Fall-Kontroll-Studien (Abb. 1b) untersuchen die Assoziation zwischen potenziellen Risikofaktoren und gesundheitsbezogenen Endpunkten, wie bestimmten Krankheiten. Sie gehen dazu von Fällen mit dem interessierenden gesundheitlichen Endpunkt aus und stellen diesen vergleichbare gesunde Kontrollen gegenüber. Bei diesem Studientyp wird die Exposition retrospektiv, also in die Vergangenheit gerichtet, erfasst. Die Vergleichbarkeit der Kontrollen mit den Fällen hinsichtlich von Merkmalen, die einen Zusammenhang zwischen Exposition und gesundheitlichen Endpunkt noch erklären könnten (sog. Confounder), ist von entscheidender Bedeutung in einer Fall-Kontroll-Studie. Das kann besonders gut in so genannten eingebetteten Fall-Kontroll-Studien erreicht werden, indem den neu aufgetretenen Fällen in einer Kohortenstudie zufällig zum Zeitpunkt der Diagnosestellung nichterkrankte Kontrollpersonen aus der gleichen Studie gegenübergestellt werden. Eine Gleichverteilung von bestimmten potenziellen Confoundern (z.B. Alter und Geschlecht) wird hierbei auch durch das so genannte „Matching“ erreicht: Den Fällen werden hinsichtlich dieser Merkmale vergleichbare Kontrollen zugeordnet. Dieses Verfahren kommt auch zum Einsatz, wenn die Kontrollen in einer Fall-Kontroll-Studie aus der Allgemeinbevölkerung ausgewählt werden. In arbeitsepidemiologischen Fall-Kontroll-Studien werden dann Fälle und Kontrollen hinsichtlich der interessierenden Arbeitsexposition und anderer Risikofaktoren (genetisch, sozial, umweltbezogen u. a.) retrospektiv befragt, die den gesundheitlichen Endpunkt gleichfalls bedingt oder dazu beigetragen haben könnten. Ein limitierender Faktor kann hierbei auch das Erinnerungsvermögen der Befragten mit der Gefahr eines Recall-Bias sein (s. Tabelle 3).

Insbesondere die Fall-Kontroll-Studie zum Zusammenhang von Zigarettenrauchen und Lungenkrebs Mitte des letzten Jahrhunderts trug entscheidend zur Verbreitung dieses Studientyps bei (Breslow 2014). Nachdem Fall-Kontroll-Studien vom gesundheitlichen Outcome ausgehen, sind sie für seltene Endpunkte besonders geeignet und erlauben zudem die Erfassung multipler Expositionen.

Kohortenstudien

Kohortenstudien (Inzidenzstudien, Follow-up-Studien; Abb. 1c) sind Längsschnittstudien. Sie sind vom Verlauf von der zu untersuchenden Exposition ausgehend auf den interessierenden gesundheitlichen Endpunkt gerichtet. Dazu werden Exponierte mit Nicht-Exponierten hinsichtlich des Neuauftretens einer Erkrankung oder eines anderen Ereignisses mit Gesundheitsbezug (z.B. Unfall, Tod) über die Zeit miteinander verglichen. Durch den Vergleich der kumulativen Inzidenzen des interessierenden Endpunktes in den beiden Gruppen, die als Schätzer für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens (Risikos) bei den Exponierten beziehungsweise Nicht-Exponierten dient, kann das relative Risiko in Kohortenstudien berechnet werden (du Prel et al. 2010). Damit wird ersichtlich, ob die Exposition mit einer Risikoerhöhung einhergeht. Kohortenstudien sind unter den Beobachtungsstudien oft am besten geeignet, den Zusammenhang zwischen einer Exposition und einem gesundheitlichen Endpunkt herzustellen (Röhrig et al. 2009). Neben der Möglichkeit zur Bestimmung von Neuerkrankungsraten und relativen Risiken sowie der Tatsache, dass Kohortenstudien den höchsten Evidenzgrad unter den Beobachtungsstudien haben, ist ein weiterer Vorteil dieses Studientyps die Möglichkeit, unterschiedliche Endpunkte über die Zeit zu beobachten. Je nachdem, wie häufig ein gesundheitlicher Endpunkt bei den Exponierten ist und wie lange die Latenzzeit zwischen der Exposition und dem Auftreten des gesundheitlichen Endpunktes ist, werden allerdings entsprechend große Fallzahlen und lange Nachbeobachtungszeiten erforderlich. Damit kann ein erheblicher finanzieller, zeitlicher und logistischer Aufwand einhergehen. In der Arbeitsepidemiologie kommen deshalb häufig so genannte historische Kohortenstudien zum Einsatz, die wesentlich kostengünstiger sind. Dabei werden bereits routinemäßig gesammelte Daten zu vorausgegangenen Expositionen in Betrieben verwendet. Als Endpunkt wird aufgrund der guten Datenverfügbarkeit häufig die Mortalität aus Sterberegistern gewählt (Checkoway et al. 2007). Confounder, insbesondere soweit diese noch nicht bekannt sind, diese also in Studienplanung und/oder Auswertung nicht berücksichtigt werden können, können die Aussagekraft dieses Studientyps einschränken (s. Tabelle 3).

Interventionsstudien

Zwar besitzen randomisierte Interventionsstudien (Abb. 1d) unter anderem durch den Ausschluss von Confoundern den höchsten Evidenzgrad, jedoch verbietet es sich aus ethischen Gründen, Beschäftigte zu Studienzwecken bewusst Gefahrstoffen auszusetzen (s. Tabelle 3). So haben Interventionsstudien ihren Platz in der Arbeitsepidemiologie bei der Überprüfung der Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen zum Beispiel im Rahmen des Arbeitsschutzes. Denn auch durch Interventionen, die mit einer Verringerung von Expositionen einhergehen, kann ein Ursache-Wirkungs-Zusammenhang nahegelegt werden.

Job-Expositions-Matrix

Eine Besonderheit in der arbeitsepidemiologischen Forschung ist die so genannte Job-Expositions-Matrix (engl. job-exposure matrix, kurz: JEM). Ziel einer JEM ist es, Informationen zu Berufen, Tätigkeiten oder Wirtschaftszweigen mit Informationen zu Expositionen von spezifischen Risikofaktoren an Arbeitsplätzen zu verbinden (Goldberg et al. 1993). Durch das Erkennen von tätigkeitsspezifischen Gefahren können in weitergehenden Analysen dann Gesundheitsrisiken berechnet werden (Taeger 2017). Beim Aufstellen einer JEM wird in einer Tabelle auf einer Achse die Exposition und auf einer anderen beispielsweise der Beruf aufgetragen. Es können zusätzlich weitere Dimensionen in einer JEM erfasst werden. Häufig ist eine dritte Achse, die etwa eine Expositionsabschätzung über die Zeit erlaubt. Eine JEM ist vor allem dann hilfreich, wenn Expositionsdaten nicht für jeden einzelnen Beschäftigten ermittelt werden können, zum Beispiel wenn die Messung bei prospektiven Studien sehr aufwendig wäre oder die Individualbelastung in retrospektiven Studien nicht mehr direkt gemessen werden kann (Taeger 2017). Durch Verwendung von Routinedaten wurde beispielsweise in Australien retrospektiv die Belastung mit Asbest seit 1943 abgeschätzt (van Oyen et al. 2015). Mittels JEM wird stellvertretend für die Individualexpositionsmessung der Gruppenwert des Berufs beziehungsweise des Industriezweigs verwendet. Zentral ist dabei immer die Frage, wie gut diese Gruppenwerte die Individualexposition abbilden können. Von den hier beschriebenen populationsbasierten sind industrie- und firmenspezifische JEMs zu unterscheiden. Letztere sind auf einzelne Arbeitsphasen oder Tätigkeiten zugeschnitten. Dem Vorteil der genaueren Expositionsbestimmung und Spezifität steht bei diesen die unzureichende Übertragbarkeit auf andere Industriezweige, Branchen oder Firmen als Nachteil gegenüber (Taeger 2017).

Neuere Untersuchungen zeigen, dass eine JEM neben technischen und physischen auch für die Messung bestimmter psychosozialer Expositionen geeignet sein kann, wenn diese einer Tätigkeitgruppe zuzuordnen sind (z. B. Einfluss, emotionale Anforderungen), allerdings nicht, wenn diese arbeitsplatzspezifisch sind, wie zum Beispiel soziale Beziehungen (Nübling et al. 2017). Bei der Expositionsmessung ist es wichtig, dass die Expositionsdaten möglichst genau, auch über einen vergleichbaren Zeitraum, erhoben werden.

Fazit für die Praxis

Arbeitsepidemiologischen Studien kommt heute ein hoher Stellenwert bei der Ermittlung von Grenzwerten für arbeitsbezogene Gefahrstoffe zu, da diese unter realen Bedingungen im Arbeitsalltag unter Einbezug komplexer Expositionsszenarien untersucht werden können (Ahrens et al. 2008). Auch der Veränderung des Belastungsspektrums für Beschäftigte im Rahmen des Belastungsstrukturwandels weg von physischen hin zu psychosozialen Faktoren können arbeitsepidemiologische Studien ausreichend Rechnung tragen, denn mit ihnen können auch nicht-stoffgebundene Expositionen gut untersucht werden. Nachteilig können Selektions- und Informationsbias sowie unbekannte Confounder bei der Nachweisführung durch arbeitsepidemiologische Beobachtungsstudien sein. Abschließend gilt es festzuhalten, dass sich epidemiologische und experimentelle Untersuchungen keineswegs ausschließen. Im Gegenteil können sie synergistisch zur Aufklärung gesundheitlicher Gefährdungen durch arbeitsbezogene Expositionen beitragen.

Interessenkonflikt: Das Autorenteam gibt an, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Literatur

Ahrens W, Behrens T, Mester B, Schmeißer N: Epidemiologie in der Arbeitswelt. Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 2008; 51: 255–265.

Bonita R, Beaglehole R, Kjellström T: Basic Epidemiology. 2. Aufl. Geneva: World Health Organization.

Breslow NE: Case-control studies. In: Ahrens W, Pigeot I (Hrsg.): Handbook of Epidemiology. 2. Aufl. New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer, S. 293–324.

Checkoway H, Pearce N, Kriebel D: Selecting appropriate study designs to address specific research questions in occupational epidemiology. Occup Environ Med 2007; 64: 633–638.

Craighead JE: Epidemiology of Mesothelioma and Historical Background. In: Tannapfel A (Hrsg.): Malignant Mesothelioma. . Berlin, Heidelberg: Springer, 2011.

Dobson J: Percivall Pott. Ann R Coll Surg Engl 1972; 50: 54–65.

Du Prel JB, Röhrig B, Weinmayr G: Was ist Epidemiologie? Klin Monbl Augenheilkd 2010; 227: R157–170.

Goldberg M, Kromhout H, Guénel P et al.: Job exposure matrices in industry. Int J Epidemiol 1993; 22 (Suppl 2): 10–15.

Härting F, Hesse W: Der Lungenkrebs, die Bergkrankheit in den Schneeberger Gruben. Vierteljahrsschrift Gerichtliche Medizin und Öffentliches Sanitätswesen 1879; 30/31: 296–309, 102–132, 313–337.

Hill AB: The environment and disease: association or causation? Proc Royal Soc Med 1965; 58: 295–300.

Kivimäki M, Virtanen M, Elovainio M, Kouvonen A, Väänänen A, Vahtera J: Work stress in the etiology of coronary heart disease – a meta-analysis. Scand J Work Environ Health 2006; 32: 431–442.

Kivimäki M, Jokela M, Nyberg ST et al.: Long working hours and risk of coronary heart disease and stroke: a systematic review and meta-analysis of published and unpublished data for 603,838 individuals. Lancet 2015; 386: 1739–1746.

Kreienbrock L, Pigeot I, Ahrens W: Epidemiologische Methoden. 5. Aufl. Springer Spektrum. 2012.

Last JM: A dictionary of Epidemiology. 2. Aufl. Oxford University Press Inc, 1988.

Madsen IE, Nyberg ST, Hanson LM et al.: Job strain as a risk factor for clinical depression: systematic review and meta-analysis with additional individual participant data. Psychol Med 2017; 47: 1342–1356.

Merletti F, Mirabelli Dario, Richiardi L: Occupational Epidemiology. In: Ahrens W, Pigeot I (Hrsg.): Handbook of Epidemiology. 2. Aufl. . New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer, 2014, S. 1577–1610.

Nübling M, Vomstein M, Haug A, Lincke HJ: Sind Referenzdaten der COPSOQ-Datenbank für eine JEM zu psychosozialen Arbeitsfaktoren geeignet? Zbl Arbeitsmed 2017; 67: 151–154.

Röhrig B, du Prel JB, Wachtlin D, Blettner M: Types of study in medical research: part 3 of a series on evaluation of scientific publications. Dtsch Arztebl Int 2009; 106: 262–268.

Rugulies R, Aust B, Madsen IE: Effort-reward imbalance at work and risk of depressive disorders. A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Scand J Work Environ Health 2017; 43: 294–306.

Taeger D: Grundlagen einer Job-Expositions-Matrix. Erstellung und Anwendung. Zbl Arbeitsmed 2017; 67: 143–150

Van Oyen SC, Peters S, Alfonso H et al.: Development of a Job-Exposure Matrix (AsbJEM) to estimate occupational exposure to asbestos in Australia. Ann Occup Hygiene 2015; 59: 737–748.

doi:10.17147/asu-1-167084

Kernaussagen

Info

Eine kurze Geschichte der Arbeitsepidemiologie

Während sich die Arbeitsepidemiologie erst Mitte des letzten Jahrhunderts etablierte, konnte der Zusammenhang zwischen arbeitsbezogenen Expositionen und bestimmten Krankheiten schon viel früher aufgezeigt werden. So empfahl bereits der italienische Mediziner Bernardino Ramazzini (1633–1714) den Ärzten, Fragen zur Arbeitsexposition zu stellen (Merletti et al. 2014). Er war auch der Erste, der in seinem Buch „De Morbis Artificum“ 52 arbeitsbezogene Erkrankungen und deren Ursachen beschrieb (u.a. Hautulzerationen bei Fischern, Silikose bei Steinmetzen und Augenerkrankungen bei Glasbläsern). Es folgten historische Berichte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu Skorbut bei Seeleuten und Hodensackkrebs bei Schornsteinfegern (Dobson 1972). Im 19. Jahrhundert wurde dann über bösartige Lungentumoren bei Uranbergleuten (Härting u. Hesse 1879) und Blasenkrebs bei Beschäftigten in Färbereien (Merletti et al. 2014) berichtet. Mitte des letzten Jahrhunderts war für das Voranschreiten der Arbeitsepidemiologie als neu etablierte Wissenschaftsdisziplin die Entwicklung von historischen Kohortenstudien für die Expositionsermittlung eine große Errungenschaft.

Kontakt

Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.