Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.

Fatigue, workload, and health risks among aircraft crews on (ultra-)long-haul flights – a review

Background: With the recovery of international air traffic after the COVID-19 pandemic, (ultra)long-haul flights ((U)LR) with flight times of over 16 hours are increasing again. These flights pose particular occupational health challenges for crew members. Fatigue is considered a key risk factor for loss of performance and therefore also indirectly jeopardizes flight safety.

Aim: The aim of this narrative review is to describe work-related stress as well as the development, effects, and prevention options of fatigue in cockpit and cabin crews in the context of (U)LR flights.

Methods: A selective literature search was conducted including current empirical studies, reviews, and international recommendations on fatigue, workload, and health risks in flight crews on (U)LR flights.

Results: Fatigue during (U)LR flights is multifactorial, in particular due to sleep deprivation, prolonged wakefulness, circadian dysregulation, and high workload. Empirical studies show that both pilots and cabin crew on (U)LR flights often show clinically relevant symptoms of fatigue, which manifest themselves in reduced performance, concentration, and reaction time as well as increased susceptibility to errors. Fatigue is most pronounced during the circadian low and at the end of long duty periods. Chronic fatigue is associated with increased risks of mental disorders, sleep problems, cardiovascular diseases, and cancer. Countermeasures discussed include fatigue risk management systems, optimized duty schedules, strategic sleep breaks, melatonin and caffeine intake, and preventive training.

Conclusion: Fatigue poses a relevant risk to the safety and health of on-board personnel in (U)LR operations. Evidence-based fatigue risk management, including both structural and individual measures, is crucial to ensure sustainable performance and safety. Further research is recommended, particularly on the effectiveness of specific interventions and on taking into account the particularities of cabin crew.

Keywords: ultra-long-haul flights (ULR) – fatigue – pilots – cabin crew – flight safety – circadian rhythm – sleep – fatigue risk management

Fatigue, Arbeitsbelastung und Gesundheitsrisiken bei Luftfahrzeugbesatzungen von (Ultra-)Langstreckenflügen – eine Übersichtsarbeit

Hintergrund: Mit der Erholung des internationalen Luftverkehrs nach der COVID-19-Pandemie nehmen (Ultra-)Langstreckenflüge ((U)LR) mit Flugzeiten über 16 Stunden wieder zu. Diese Flüge stellen die Besatzungsmitglieder vor besondere arbeitsmedizinische Herausforderungen. Fatigue gilt dabei als zentraler Risikofaktor für Leistungseinbußen und gefährdet somit auch indirekt die Flugsicherheit.

Ziel: Ziel dieses narrativen Reviews ist es, arbeitsbedingte Belastungen sowie Entstehung, Auswirkungen und Präventionsmöglichkeiten von Fatigue bei Cockpit- und Kabinenbesatzungen im Kontext von (U)LR-Flügen darzustellen.

Methode: Es erfolgte eine selektive Literaturrecherche unter Einbeziehung aktueller empirischer Studien, Reviews und internationaler Empfehlungen zu Fatigue, Arbeitsbelastung und Gesundheitsrisiken bei Flugbesatzungen auf ((U)LR-Flügen.

Ergebnisse: Fatigue bei (U)LR-Flügen ist multifaktoriell bedingt, insbesondere durch Schlafmangel, verlängerte Wachphasen, zirkadiane Dysregulation und hohe Arbeitsbelastung. Empirische Studien belegen, dass sowohl Pilotinnen und Piloten als auch Kabinenpersonal auf (U)LR-Flügen häufig klinisch relevante Ermüdungssymptome zeigen, die sich in reduzierter Leistungsfähigkeit, Konzentrations- und Reaktionsvermögen sowie erhöhter Fehleranfälligkeit äußern. Fatigue ist während des zirkadianen Tiefs und am Ende langer Dienstzeiten am stärksten ausgeprägt. Chronische Fatigue ist mit erhöhten Risiken für psychische Störungen, Schlafprobleme, Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen assoziiert. Als Gegenmaßnahmen werden unter anderem Fatigue-Risk-Management-Systeme, optimierte Dienstpläne, strategische Schlafpausen, Melatonin- und Koffeineinnahme sowie präventive Schulungen diskutiert.

Schlussfolgerung: Fatigue stellt im (U)LR-Betrieb ein relevantes Risiko für die Sicherheit und die Gesundheit des Bordpersonals dar. Ein evidenzbasiertes Fatigue-Risk-Management, das sowohl strukturelle als auch individuelle Maßnahmen umfasst, ist entscheidend, um die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit nachhaltig zu gewährleisten. Weitere Forschung wird insbesondere zur Wirksamkeit spezifischer Interventionen und zur Berücksichtigung der Besonderheiten der Kabinenbesatzung empfohlen.

Schlüsselwörter: Ultra-Langstreckenflüge (ULR) – Fatigue – Ermüdung – Pilotinnen und Piloten – Kabinenbesatzung – Flugsicherheit – zirkadianer Rhythmus – Schlaf – Fatigue Risk Management

ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2025; 60: 668–675

Einleitung

Nach dem drastischen Einbruch des Luftverkehrs infolge der COVID-19-Pandemie verzeichnete die Luftfahrtbranche weltweit eine deutliche Erholung, die sich in einer erneuten Zunahme des kommerziellen Flugverkehrs widerspiegelt (Airports Council International 2024). Diese Erholung betrifft sowohl den Passagier- als auch den Frachtverkehr. Während im Frachtverkehr primär die Flugzeugbesatzung aus den Pilotinnen und Piloten besteht, ist im Passagierverkehr zusätzlich eine Kabinenbesatzung vorgeschrieben, die unter anderem für die Betreuung der Passagiere und die Gewährleistung der Passagiersicherheit zuständig ist.

Die Besatzungen von Luftfahrzeugen sind in ihrem beruflichen Alltag mit verschiedenen, teils erheblichen Belastungen konfrontiert. Dazu gehören insbesondere lange Flugzeiten, ungünstige Dienstzeiten wie etwa nächtliche Einsätze und die Auswirkungen von Zeitzonenverschiebungen. Diese Faktoren beeinträchtigen sowohl die physische als auch die psychische Gesundheit der Besatzungsmitglieder und führen häufig zu erhöhtem Stress und Fatigue.

Der Luftverkehr lässt sich grundsätzlich in verschiedene Flugtypen unterteilen: Kurz-, Mittel-, Lang- und Ultra-Langstreckenflüge ([U]LR). Diese Unterscheidung ist entscheidend, da sich die Anforderungen und Belastungen für Besatzungsmitglieder je nach Flugtyp erheblich unterscheiden. Während bei Kurz- und Mittelstreckenflügen die Belastungen durch die Flugzeiten und Zeitzonenverschiebungen vergleichsweise gering sind – dafür jedoch insbesondere im Kurzstreckenbereich mit einer erhöhten Anzahl an Starts und Landungen einhergehen (Honn et al. 2016; Niederl 2007) –, nehmen sowohl die Flugzeiten als auch die Zeitzonenverschiebungen bei Langstreckenflügen naturgemäß deutlich zu (Bourgeoius-Bougrine et al. 2003).

Im Vergleich zu LR-Flügen zeichnen sich ULR-Flüge durch noch längere Flugzeiten aus, die oftmals über 16 Stunden hinausgehen und das Besatzungspersonal vor besondere Herausforderungen stellen (Castro et al. 2015; Gläsener et al. 2023; Signal et al. 2024; van den Berg et al. 2015). Moderne Langstreckenflugzeuge (z. B. Boeing 787, Airbus A350) ermöglichen inzwischen sogar Nonstop-Flüge mit einer Dauer von bis zu 20 Stunden. Diese langen Einsätze werden häufig mit zusätzlichem Personal geflogen. Oft sind die Schlafbedingungen an Bord erschwert und führen zu Schlaf von verminderter Qualität (Elmenhorst et al. 2022; Signal et al. 2013). Zudem erhöhen drastische Wechsel der Zeitzonen das Risiko von Fatigue und verstärken die Belastung aller am Flugbetrieb beteiligten Luftfahrzeugbesatzungsangehörigen (Castro et al. 2015; Sammito et al. 2022; Signal et al. 2024; van den Berg et al. 2015).

Mit Einführung der ersten ULR-Routen wurden internationale Sicherheitskonzepte entwickelt (Flight Safety Foundation Workshops, ICAO-Richtlinien zum Fatigue-Risk-Management), um ein mit herkömmlichen Langstrecken vergleichbares Sicherheitsniveau zu gewährleisten (Signal et al. 2024). Aktuelle Veröffentlichungen unterstreichen die zunehmende Relevanz von ULR-Flügen – sowohl im Hinblick auf ihr wirtschaftliches Potenzial als auch aufgrund der damit verbundenen Ermüdungsrisiken für das Flugpersonal.

Bereits vor 25 Jahren hat die European Sleep Research Society in einem Consensus Statement hervorgehoben, dass Müdigkeit die größte vermeidbare Ursache für Unfälle im Transportsektor darstellt und für etwa 15–20 % aller schweren Zwischenfälle verantwortlich ist (Akerstedt 2000). Diese Zahlen werfen die berechtigte Frage auf, ob sich die Situation im Luftverkehr über die letzten Jahrzehnte verbessert hat. Neuere Studien zeigen jedoch weiterhin eine erhebliche Prävalenz von Fatigue: So gaben beispielsweise 45 % der befragten Piloten an, mindestens einmal während eines Fluges im Cockpit ungewollt eingeschlafen zu sein (Aljurf et al. 2018). Trotz dieser beunruhigenden Angaben sind tödliche Flugunfälle in der zivilen Luftfahrt weiterhin äußerst selten.

Dennoch bleibt Fatigue ein luftfahrtrelevantes Thema, da sie auch ohne akute Unfallfolgen einen wichtigen Risikofaktor für die Flugsicherheit darstellt. Müdigkeit führt nachweislich zu einer verminderten Leistungsfähigkeit, verlängerten Reaktionszeiten und einer erhöhten Fehleranfälligkeit. Dies kann insbesondere in kritischen Situationen – etwa bei Notfällen oder Evakuierungen – schwerwiegende Konsequenzen haben (Silvagni et al. 2015). Dies betrifft nicht nur das Cockpitpersonal, sondern auch die Kabinenbesatzung, wie der jüngste Vorfall in Japan verdeutlicht, als Flugbegleiterinnen und -begleiter innerhalb weniger Minuten hunderte Menschen aus einem brennenden Flugzeug evakuierten (Hahn 2024).

Zudem ist das Risiko für Fatigue insbesondere bei (U)LR-Flügen erhöht, da hier organisatorische Faktoren – wie lange Dienstzeiten, häufige Zeitzonenwechsel und unregelmäßige Ruhezeiten – über einen längeren Zeitraum hinweg wirken und somit nicht nur die akute Leistungsfähigkeit, sondern auch die langfristige Gesundheit des Bordpersonals negativ beeinflussen können (Caldwell et al. 2009; Goode 2003; Samel et al. 1997).

Ziel dieses Reviews ist es, die besonderen arbeitsbedingten Belastungen und die Entstehung, Auswirkungen sowie Präventionsmöglichkeiten von Fatigue bei Cockpit- und Kabinenbesatzungen im Kontext von (U)LR-Flügen darzustellen und kritisch zu diskutieren.

Methoden

Es wurde eine selektive Literaturrecherche mit Fokus auf die Arbeitsbedingungen sowie die daraus resultierenden Belastungen und Beanspruchungen (mit Schwerpunkt Fatigue) bei Flugbesatzungsmitgliedern von (U)LR-Flügen durchgeführt. Die Recherche erfolgte primär in der PubMed-Datenbank, zusätzlich wurden Referenzlisten einschlägiger Arbeiten durchsucht und Zitationssuchen vorgenommen. Öffentlich zugängliche, graue Literatur (z. B. Forschungsberichte, Handbücher) wurde ergänzend berücksichtigt. Militärische Quellen wurden nur einbezogen, wenn sie öffentlich verfügbar und inhaltlich auf den zivilen (U)LR-Kontext übertragbar waren. Eigene Arbeiten der Autorengruppe wurden nach denselben Kriterien bewertet, eine Bevorzugung erfolgte nicht.

Eingeschlossen wurden Publikationen zu Flugbesatzungen (Cockpit und Kabine) auf LR- bzw. ULR-Flügen, die Arbeitsbedingungen, Belastungen und Beanspruchungen (mit Schwerpunkt Fatigue) und/oder gesundheitliche Risiken berichteten. Berücksichtigt wurden empirische Feld- und Befragungsstudien sowie Reviews in englischer oder deutscher Sprache. Ausgeschlossen wurden Arbeiten ohne ausreichende Methodenangaben, Artikel über Flugpassagiere und Studien mit nicht auf (U)LR übertragbaren Settings.

Es erfolgte ein zweistufiges Screening (Titel/Abstract, anschließend Volltext). Für eingeschlossene Beiträge wurden Studiendesign, -population, Setting, Flugdauer, Messmethoden (objektive/subjektive Ermüdungsmaße), relevante Outcomes (Fatigue, Arbeitsbelastung,

Gesundheitsendpunkte) und zentrale Ergebnisse extrahiert. Die Evidenz wurde thematisch-narrativ synthetisiert.

Insgesamt wurden 36 Quellen eingeschlossen, davon 32 peer-reviewte Artikel und vier weitere Literaturquellen. Diese umfassten (mit Angabe der Publikationsjahre): 15 Feldstudien (2005–2024), acht Befragungsstudien (2016–2024), neun Reviews (2009–2023), davon fünf systematische Reviews/Meta-Analysen und vier weitere Literaturquellen (2011–2025).

Ergebnisse

Definition

Signal et al. (2024) definieren ULR-Flüge als solche mit einer Flugzeit von mehr als 16 Stunden, die regulative Grenzen überschreiten. Damit gehen besondere Anforderungen einher: ULR-Routen führen zu extrem langen Dienstzeiten (bis zu 20 Stunden) und entsprechend verlängerten Wachphasen bei den Crewmitgliedern, was das Fatigue-Risiko deutlich erhöht.

Fatigue wird als Zustand von Müdigkeit und verminderter Leistungsfähigkeit beschrieben (American Psychological Association 2025). In der Regel handelt es sich um eine normale, vorübergehende Reaktion auf körperliche oder geistige Beanspruchung, Stress, Monotonie oder unzureichenden Schlaf. Allerdings kann Fatigue bei anhaltender Belastung oder unzureichender Erholung ungewöhnlich lang andauern und auf eine zugrunde liegende Störung hinweisen, wie etwa das chronische Fatigue-Syndrom, eine Anämie oder endokrine Erkrankungen. Nach der Definition der American Psychological Association umfasst Fatigue somit sowohl reversible, alltagsbezogene Ermüdungszustände als auch länger andauernde und potenziell pathologische Erschöpfungszustände.

Folgen für die Luftfahrt

Müdigkeit gilt als ernstzunehmender Sicherheitsfaktor in der Luftfahrt, da sie zu kognitiven Leistungseinbußen, verzögerten Reaktionen und Fehlentscheidungen führen kann (Silvagni et al. 2015). Nach einer Studie von van Drongelen et al. (2017) erfüllten fast 30 % der befragten Pilotinnen und Piloten die Kriterien für schwere Fatigue. Insbesondere in sicherheitskritischen Flugphasen wie Start und Landung kann übermüdetes Personal ein Risiko für den Flugbetrieb darstellen (Silvagni et al. 2015). Nach einer Auswertung von Kabinencrews auf der ULR-Strecke Auckland–Chicago wurde die höchste Müdigkeit und Schläfrigkeit jeweils zum Landeanflug („Top-of-Descent“) und nach der Landung gemessen, insbesondere auf dem rückkehrenden Flug (van den Berg et al. 2023). Empirische Studien bei ULR-Flügen bestätigen eine deutliche Leistungseinbuße aufgrund von Fatigue (Sammito et al. 2022; Signal et al. 2023; Silvagni et al. 2015): Die Aufmerksamkeit nimmt ab, die Reaktionszeiten verlängern sich und die Fehlerrate steigt, was im Ernstfall Evakuierungen oder Anflugmanöver beeinträchtigen könnte. Ein höheres Alter sowie ein später Chronotyp (mit Präferenz für späte Schlaf- und Aufstehzeiten) waren mit einem deutlich erhöhten Fatigue-Risiko assoziiert (van Drongelen et al. 2017). Zudem gingen eine gestörte Work-Life-Balance und ein hoher Erholungsbedarf mit erhöhter Ermüdung einher, während eine gute subjektive Gesundheit und körperliche Aktivität protektiv wirkten.

Prävalenz

Fatigue-Prävalenz und Schlafprobleme bei Flugbegleiterinnen und -begleitern wurden in einem Review von Wen et al. (2023) untersucht. So berichtete etwa ein Viertel des befragten Kabinenpersonals in mehreren Studien häufige Erschöpfungssymptome. Zudem mussten bis zu 36 % im Vorjahr medizinische Hilfe aufgrund von Fatigue in Anspruch nehmen. Sowohl weibliche als auch männliche Flugbegleiter weisen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein deutlich erhöhtes Fatigue-Risiko auf.

Nach einer groß angelegten Querschnittsbefragung unter 930 internationalen Flugbegleiterinnen und -begleitern litten 63,5 % der Befragten unter abnorm starker Müdigkeit, 46,9 % wiesen exzessive Tagesschläfrigkeit auf und 57,7 % zeigten Anzeichen von Insomnie (Wen et al. 2020).

Ursachen

Fatigue auf ULR-Flügen ist multifaktoriell bedingt. Zu den Hauptursachen zählen Schlafmangel (reduzierte Schlafdauer vor und während des Flugs), verlängerte Wachzeiten infolge langer Dienstschichten sowie zirkadiane Dysregulation während des Layovers (Wingelaar-Jagt et al. 2021; Devine et al. 2021; van den Berg et al. 2016). Auch Nachtflüge, große Zeitzonenwechsel, sehr frühe Starts und zu kurze Erholungsphasen begünstigen Fatigue. Darüber hinaus nannten Flugbegleiterinnen und -begleiter in einer Befragung auch betriebliche Ursachen als verstärkende Faktoren für Fatigue: unzureichende Ruhezeiten, hoher körperlicher Workload, ungünstige Arbeitsumgebung (z.B. Lärm, Enge) sowie ein Mangel an Unterstützung durch das Unternehmen (z.B. geringe Einbindung der Crew in die Dienstplangestaltung, fehlendes Fatigue-Training) (van den Berg et al. 2020).

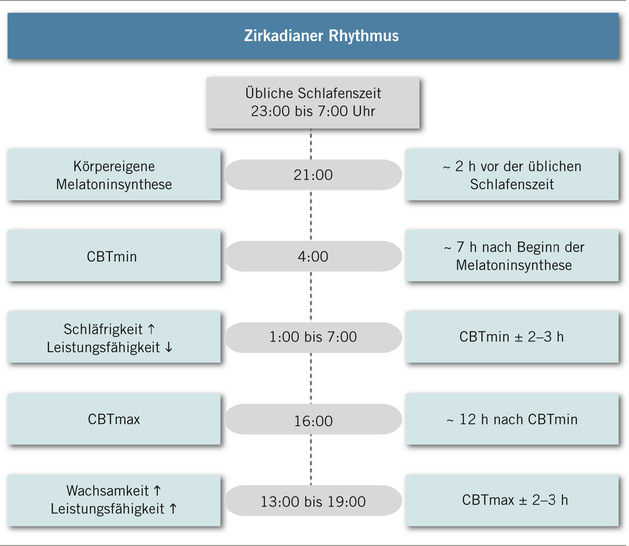

Umgekehrt wirkt sich jede zusätzliche Stunde Schlaf während des ULR-Fluges messbar positiv aus – die subjektive Ermüdung am Ende des Flugs nimmt dadurch ab (van den Berg et al. 2023). ULR-Flüge durchqueren oft zahlreiche Zeitzonen, was Arbeit während des biologischen Nachtfensters bedeutet und zu Jetlag während des Layovers führt. Dies begünstigt, dass Flugbesatzungen den Dienst nicht optimal erholt beginnen (Hilditch u. Fischer 2023) und eine ausgeprägte Schläfrigkeit auftritt, insbesondere in der Zeit von 2:00 bis 6:00 Uhr morgens, dem sogenannten Window of Circadian Low (National Research Council 2011). In diesem Zeitraum sind Ermüdung und Schläfrigkeit bei Cockpit- und Kabinenbesatzung besonders ausgeprägt (Gander et al. 2015; Sammito et al. 2022; van den Berg et al. 2016) (siehe ➥ Abb. 1). Nach langen Flugzeiten schlafen Crewmitglieder sowohl im anschließenden Layover als auch nach dem Dienstende länger (van den Berg et al. 2023). Bei ostwärts gerichteten (U)LR-Flügen sind die Schlafparameter stärker gestört als bei westwärts gerichteten Flügen; es zeigte sich ein deutlicherer Anstieg der Schläfrigkeit, wenngleich die subjektive Schläfrigkeit moderat blieb (Sun et al. 2024).

Weitere Ursachen für Fatigue sind Arbeitsbelastung und Arbeitsumgebung (Wingelaar-Jagt et al. 2021): Lange Tätigkeitsdauer, Nachtarbeit, hoher Workload sowie phasenweise Monotonie oder Stress können die Ermüdung zusätzlich fördern. Die langen Flugzeiten führen trotz der Möglichkeit zu Ruhephasen im Crew-Rest-Department zu einer zunehmenden subjektiven Müdigkeit, die insbesondere bei Rückflügen noch ausgeprägter sein kann (Gläsener et al. 2023; Sammito et al. 2022; Signal et al. 2023). Ein höher eingeschätzter Workload geht mit deutlich erhöhter Müdigkeit, Schläfrigkeit und vermehrten Konzentrationsaussetzern zum sogenannten Top-of-Descent einher (van den Berg et al. 2019). Bemerkenswerterweise korrelierte die Ermüdung stärker mit der empfundenen Arbeitsbelastung als mit der tatsächlichen Schlafdauer oder Wachzeit der Crew. Von Kurzstreckenflügen kann abgeleitet werden, dass die stärksten Prädiktoren für Fatigue die Wachdauer vor dem Start der Flugdienstzeit sowie die Länge der Flugdienstzeit sind (Vejvoda et al. 2014), mit besonders hoher Ermüdung bei frühem Beginn und spätem Ende der Flugdienstzeit (Arsintescu et al. 2022; Vejvoda et al. 2014). Der EASA-Bericht zur Effektivität von Begrenzungen der Flugdienstzeit betont zudem die Wichtigkeit der Schlafdauer in den vorangegangenen 24 Stunden für das Entstehen von Ermüdung (van Drongelen 2025). Arbeitsstress und Aufgabenlast wirken also als eigenständige Ermüdungsfaktoren neben den klassischen biophysiologischen Mechanismen. Trotz regulativer Flugzeitbegrenzungen sind gravierende Müdigkeitseffekte nicht völlig auszuschließen – vor allem bei Einsätzen außerhalb der üblichen Rahmenbedingungen wie militärischen oder (U)LR-Flügen. Chronische Fatigue beeinträchtigt nicht nur die akute Leistungsfähigkeit, sondern kann auch langfristig die Gesundheit negativ beeinflussen (Wingelaar-Jagt et al. 2021).

Die Ermüdungsbelastung trifft Pilotinnen und Piloten sowie Flugbegleiterinnen und -begleiter auf unterschiedliche Weise. Während Cockpit-Crews primär durch lange Flugabschnitte mit hoher kognitiver Beanspruchung (Überwachung, Entscheidungsdruck) und wechselnde Ruhe- beziehungsweise Nachtphasen gefordert sind, verfügt die Kabinencrew oft über weniger geschützte Ruhezeiten an Bord und verrichtet überwiegend körperlich anspruchsvolle Tätigkeiten (ständiges Gehen, Service, Passagierbetreuung).

Zudem können unvorhergesehene Ereignisse wie Turbulenzen oder medizinische Zwischenfälle den Arbeitsdruck für die Kabinencrew zusätzlich erhöhen (van den Berg et al. 2019). Da sie während der Servicezeiten durchgehend wach sein müssen, stehen ihnen insgesamt weniger Ruhe- und Schlafphasen zur Verfügung als den Pilotinnen und Piloten bei (U)LR-Flügen. Studien zeigen, dass die Planung von (U)LR-Flügen bislang primär auf die Bedürfnisse der Cockpit-Crew ausgerichtet war, während die spezifischen Fatigue-Risiken des Kabinenpersonals erst in jüngerer Zeit verstärkt untersucht werden (van den Berg et al. 2020).

Messmethoden

Fatigue lässt sich durch verschiedene nicht-invasive Messmethoden objektiv erfassen. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass EKG- und HRV-Parameter die Pilotenermüdung quantifizierbar machen. So fanden Pan et al. (2021) einen signifikanten Abfall von HRV-Parametern nach einem anstrengenden Simulatorflug im Vergleich zur Baseline. Solche HRV-Abnahmen spiegeln eine Verschiebung im autonomen Nervensystem bei Müdigkeit wider (verstärkte sympathische Aktivierung). Moderne Klassifikationsmodelle nutzen diese Zeit-, Frequenz- und nichtlinearen HRV-Indizes bereits erfolgreich zur automatischen Fatigue-Erkennung bei Pilotinnen und Piloten. Darüber hinaus ermöglicht Eye-Tracking eine kontinuierliche und nichtinvasive Erfassung von Müdigkeit, ohne dass die Cockpit-Crew in ihrer Arbeit eingeschränkt wird (Naeeri et al. 2021). Verschiedene Messgrößen des Blickverhaltens – wie längere Fixationszeiten und langsamere Augenbewegungen (Sakkaden) – stehen dabei in engem Zusammenhang mit dem Grad der Ermüdung.

Gesundheitliche Folgen

Die Langzeitfolgen chronischer Fatigue und dauerhafter zirkadianer Rhythmusstörungen sind ein zentrales Thema für die Gesundheit von Crewmitgliedern. Lang andauernde Schichtarbeit mit häufigem Jetlag und chronischem Schlafdefizit kann zu schleichenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen – von Schlafstörungen und Erschöpfungssyndromen bis hin zu erhöhtem Risiko für metabolische und kardiovaskuläre Erkrankungen (Chapman et al. 2019; Gan et al. 2015; Kecklund u. Axelsson 2016; Knutsson u. Kempe 2014; Vyas et al. 2012; Wang et al. 2013; Wen et al. 2020).

Auch die psychische Gesundheit war auffällig beeinträchtigt: Rund 40 % der Flugbegleiter wurden positiv auf Depression gescreent – ein Anteil, der weit über dem Bevölkerungsdurchschnitt liegt (Wen et al. 2020). Ähnliche Ergebnisse wurden auch in einer US-Studie gefunden: Das Kabinenpersonal zeigte signifikant höhere Raten von Schlafstörungen, Depression und Angststörungen im Vergleich zur altersgleichen Allgemeinbevölkerung (Görlich u. Stadelmann 2020). Zudem hatten über zwei Drittel der Befragten (68 %) ein erhöhtes Risiko für eine Schichtarbeit-bedingte Schlafstörung (Shift-Work-Sleep-Disorder) (Wen et al. 2020). Die Depressionsprävalenz vor der Corona-Pandemie lag einer weiteren Studie zufolge bei ca. 8 % und stieg in einer Folgeerhebung im Jahr 2020 auf 23 % beim Kabinenpersonal an (Görlich u. Stadelmann 2020). Vergleichbar zeigte sich während der Pandemie ein Anstieg von Angstzuständen und chronischem Stress bei rund einem Viertel der Flugbegleiterinnen und -begleiter. Zu den Hauptstressoren im Kabinendienst zählen Schichtarbeit, soziale Isolation, Konflikte mit Passagieren sowie berufliche Unsicherheit – Faktoren, die besonders während der Pandemie (z. B. Existenzängste, Jobverlust) die mentale Gesundheit der Crew stark beeinträchtigten (Görlich u. Stadelmann 2020). Der direkte Kundenkontakt und der hohe emotionale Arbeitsdruck begünstigen zudem die Kernsymptome des Burnout-Syndroms (Fredes-Collarte et al. 2024): emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und reduzierte Leistungszufriedenheit. Eine geringe Arbeitszufriedenheit und eine ungünstige Work-Family-Balance können mit einem höheren Burnout-Level einhergehen. Die Folgen sind vermehrte psychosomatische Beschwerden und ein erhöhtes Sicherheitsrisiko im Dienst.

Auch bei den Cockpit-Crews zeigten sich ähnliche Ergebnisse: 12,6 % der befragten Verkehrspilotinnen und -piloten erfüllten die Kriterien einer klinisch relevanten Depression (Wu et al. 2016). Zudem gaben 4 % an, in den letzten zwei Wochen Suizidgedanken gehabt zu haben. Zu den identifizierten Risikofaktoren zählten unter anderem die häufige Nutzung von Schlafmitteln sowie erlebte sexuelle oder verbale Belästigung im Dienst. Die Autoren betonen, dass möglicherweise eine Vielzahl aktiver Pilotinnen und Piloten depressive Symptome aus Angst vor Karriereeinbußen verbergen.

Empirische Untersuchungen deuten darüber hinaus auf eine verstärkte psychische Belastung (Depression, Angst) sowie ein gesteigertes Krebsrisiko bei fliegendem Personal hin, was – neben Fatigue – auch möglicherweise auf Strahlenexposition und Lebensstilfaktoren zurückzuführen ist (McNeely et al. 2018; Wen et al. 2020; Wu et al. 2016). In der „Harvard Flight Attendant Health Study“ wurde die Langzeitgesundheit von 5366 US-Flugbegleiterinnen und -begleitern im Vergleich mit der Allgemeinbevölkerung untersucht. Zentrales Ergebnis war ein statistisch signifikant höheres Vorkommen bestimmter Krebserkrankungen bei Kabinenpersonal (McNeely et al. 2018). Dieses wies für alle untersuchten Krebsarten eine erhöhte Prävalenz auf, besonders ausgeprägt bei Brustkrebs (um ca. 51 % erhöht), malignem Melanom (ca. 2,3fach erhöht) und anderen Hautkrebsformen (vierfach erhöht). Zudem bestand eine positive Korrelation zwischen der Dienstzeit als Flugbegleiterin oder Flugbegleiter und dem Krebsrisiko. Die Autoren führen dies unter anderem auf berufliche Expositionen zurück: Kosmische Strahlung und vor allem zirkadiane Rhythmusstörungen durch Nachtflüge und Zeitzonenwechsel gelten als wesentliche Einflussfaktoren. Die Studie unterstreicht, dass die bei (U)LR-Flügen unvermeidliche chronische Verschiebung des Schlaf-Wach-Rhythmus langfristig ernste gesundheitliche Folgen für Flugpersonal haben kann.

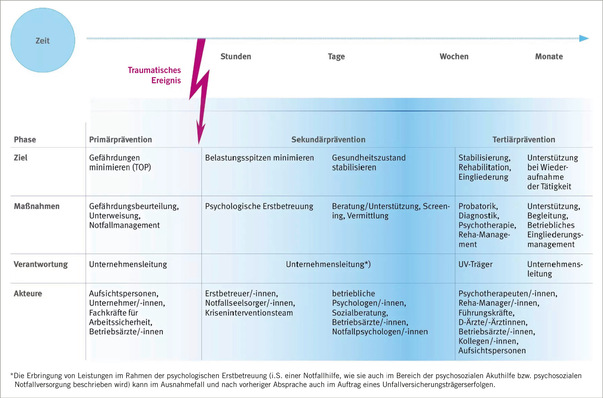

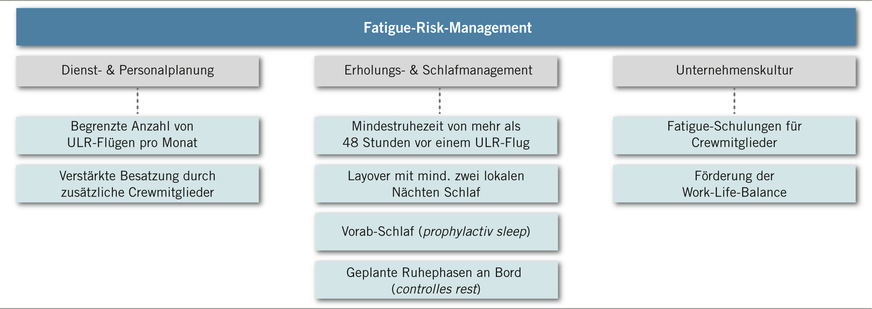

Fig. 2: Options for action in fatigue risk management; ULR = Ultra-Long-Range

Gegenmaßnahmen

Angesichts der beschriebenen Risiken kommt dem Fatigue-Risk-Management bei ULR-Flügen eine zentrale Bedeutung zu. Airlines und Aufsichtsbehörden haben eine Vielzahl von Maßnahmen implementiert, um Müdigkeit vorzubeugen oder zu verringern ( ➥ Abb. 2). Dazu zählen beispielsweise Mindestruhezeiten von mehr als 48 Stunden vor Dienstbeginn eines ULR-Flugs sowie ausreichend lange Zwischenaufenthalte und einen geschützten Erholungszeitraum im Anschluss (van den Berg et al. 2023). Auch die Bedeutung von Fatigue-Schulungen für Crewmitglieder sowie einer Unternehmenskultur, die ausreichende Ruhe und eine gesunde Work-Life-Balance fördert, ist von Bedeutung (van den Berg et al. 2020). Die Kabinenbesatzung muss jedoch als eigenständige, vom Cockpit unabhängige Gruppe betrachtet werden, um auch kabinenspezifische Maßnahmen gezielt weiterentwickeln zu können (van den Berg et al. 2020).

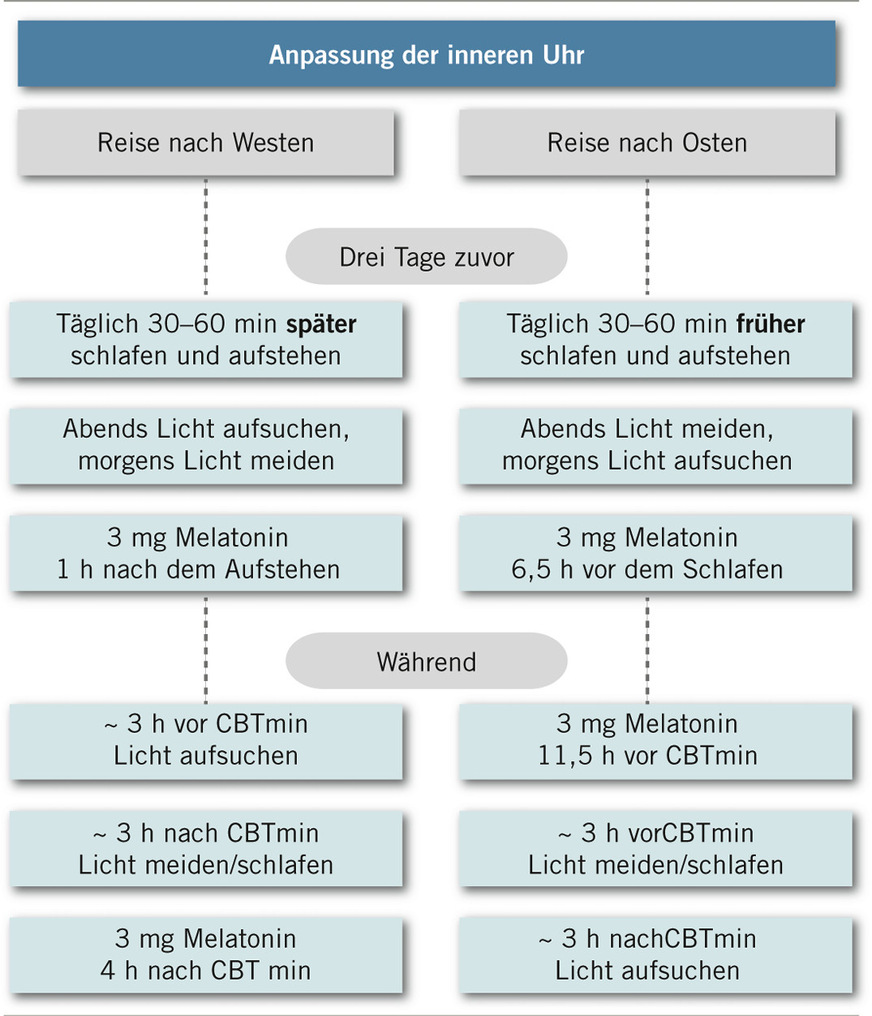

Mögliche pharmazeutische Gegenmaßnahmen

Neben diesen organisatorischen Maßnahmen kann auch auf individueller Ebene einer zunehmenden Müdigkeit durch gezielte Nahrungsaufnahme oder den Einsatz von Pharmaka entgegengewirkt werden. Kontrollierte Studien an Pilotinnen und Piloten zeigen, dass Koffein während Nachtflügen die Reaktionszeiten verbessert und die subjektive Müdigkeit reduziert. Allerdings müssen dabei individuelle Toleranz sowie das richtige Timing (nicht zu spät vor geplanter Ruhezeit) berücksichtigt werden (Caldwell et al. 2009). Die Autoren betonen jedoch, dass es empfehlenswerter ist, einen erholsamen Schlaf mithilfe eines gut verträglichen, kurz wirksamen Medikaments herbeizuführen als die gesundheitlichen Risiken von Schlafmangel oder durch Alkohol induzierten Schlaf in Kauf zu nehmen. Untersuchungen im Flugsimulator zeigen, dass solche Schlafmittel die Schlafquantität und -qualität in Kabinenruhephasen verbessern können, sofern vor der Rückkehr ins Cockpit eine ausreichende Aufwachzeit eingeplant wird. Insgesamt wird eine integrierte Fatigue-Risk-Management-Strategie empfohlen: Schlafoptimierung vor und nach einem Flug, geplante Nickerchen, strategischer Koffeineinsatz und – in Ausnahmefällen – pharmazeutische Unterstützung unter flugmedizinischer Überwachung (Caldwell et al. 2009). Auch Melatonin wird in der Literatur als effektives Chronopharmakon zur Milderung zirkadianer Fehlanpassungen bei West- und bei Ost-Flügen empfohlen (Roach u. Sargent 2019) (➥ Abb. 3). Eastman et al. (2005) konnten in der praktischen Anwendung gute Resultate erzielen, indem sie die Einschlafzeit an den drei Tagen vor einem Ostflug jeweils um eine Stunde vorverlegten und zusätzlich morgendliche Lichttherapie anwendeten. Melatonin erwies sich in den analysierten Studien als wirksam zur Linderung von Jetlag-Symptomen (bessere Schlafqualität, geringere subjektive Müdigkeit) und ist bei kurzzeitiger Einnahme für Flugpersonal gut verträglich. Im militärischen Einsatzbereich wurde Modafinil unter anderem von niederländischen F-16 Piloten in 192 Nachteinsätzen eingesetzt, meist präventiv vor langen Missionen (Wingelaar-Jagst et al. 2022). In 95 % der Flüge berichteten die Piloten über positive Effekte wie gesteigerte Wachheit und Leistungsfähigkeit. Nebenwirkungen waren selten; lediglich ein Pilot meldete dienstrelevante Beeinträchtigungen im Vortest. Modafinil führte zu keiner Verschlechterung der Schlafqualität nach Missionsende und konnte mit anderen Fatigue-Strategien (Koffein, Nickerchen) kombiniert werden. Die Autoren schlussfolgern, dass Modafinil ein sicheres und effektives Mittel gegen akute Fatigue in realen Flugoperationen darstellt, ohne die Flugsicherheit zu beeinträchtigen.

Fig. 3: Schematic representation of circadian adaptation during ultra-long-range westbound and eastbound flights to alleviate jet lag symptoms; the times given are based on a person’s usual sleep time in their home country; guidelines may vary individually; CBTmin/max = daily minimum/maximum of the core body temperature rhythm (modified from Roach and Sargent 2019)

Diskussion

Die vorliegende Übersichtsarbeit zeigt, dass (U)LR-Flüge mit einer Vielzahl arbeitsbedingter Belastungen für Cockpit- und Kabinenbesatzungen einhergehen. Insbesondere Schlafdefizite, zirkadiane Dysregulation und hohe Arbeitsbelastung führen zu erhöhter Fatigue, die nachweislich sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Sicherheit im Flugbetrieb beeinträchtigen kann. Verschiedene Studien bestätigen, dass chronische Müdigkeit bei Besatzungsmitgliedern nicht nur das akute Unfallrisiko erhöht, sondern auch langfristige gesundheitliche Folgen haben kann. Dank hoher Sicherheitsanforderungen und einer umfassenden Standardisierung im Flugverkehr spiegelt sich dies glücklicherweise nicht in den Unfallstatistiken wider.

Sowohl Pilotinnen und Piloten als auch das Kabinenpersonal sind im (U)LR-Betrieb einem erhöhten Risiko für Fatigue und Schlafstörungen ausgesetzt, wobei die Ursachen und Ausprägungen teilweise unterschiedlich sind. Während Cockpit-Crews insbesondere durch lange Phasen kognitiver Beanspruchung und wechselnde Ruhezeiten belastet werden, stehen beim Kabinenpersonal vor allem körperliche Anforderungen und eingeschränkte Erholungsmöglichkeiten im Vordergrund. Bisherigen Präventionsstrategien waren vorrangig auf das Cockpitpersonal zugeschnitten, so dass spezifische Maßnahmen für die Kabinenbesatzung künftig stärker in den Fokus rücken sollten.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studien deuten darauf hin, dass ein effektives Fatigue-Risk-Management sowohl strukturelle Veränderungen – wie optimierte Dienstpläne, verlängerte Ruhezeiten und ausreichend Personal an Bord – als auch individuelle Strategien wie Schlafoptimierung und gezielten Koffeineinsatz erfordert. Entscheidend ist dabei das Zusammenspiel von unternehmensseitigen und persönlichen Maßnahmen, um das Risiko arbeitsbedingter Fatigue im (U)LR-Betrieb wirksam zu reduzieren. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang eine Unternehmenskultur, die der Erholung und Gesundheit des Personals einen hohen Stellenwert beimisst und entsprechende Ressourcen bereitstellt. Präventive Maßnahmen sollten idealerweise frühzeitig implementiert werden, bevor es zu schwerwiegenden

Vorfällen kommt. Das bekannte englische Sprichwort „safety regulations

are written in blood“ verdeutlicht, dass viele Sicherheitsvorschriften erst als Reaktion auf gravierende, manchmal sogar tödliche Zwischenfälle eingeführt werden. Ziel muss es jedoch sein, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen frühzeitig zu lernen und proaktiv zu handeln, um derartige Ereignisse von vornherein zu verhindern. Dabei können wirtschaftliche Interessen der Airlines durchaus im Zielkonflikt mit sicherheitsrelevanten Anforderungen stehen, was die nachhaltige Implementierung wirksamer Präventionsmaßnahmen zusätzlich erschwert.

Neben den regulatorischen Vorgaben ist die gelebte Unternehmenskultur entscheidend für den Erfolg von Fatigue-Präventionsstrategien. Eine offene Fehlerkultur sowie ein proaktives Fatigue-Reporting sind essenziell, werden jedoch in vielen Airlines noch nicht ausreichend gefördert. Gerade im militärischen Bereich, aber auch bei kommerziellen Carriern, besteht die Herausforderung, einer möglichen Stigmatisierung von Fatigue-Erleben vorzubeugen, um das Meldeverhalten zu verbessern und damit letztlich die Sicherheit zu erhöhen.

Trotz der Fortschritte und intensiven Forschungsbemühungen bestehen weiterhin relevante Wissenslücken. Besonders die langfristige Wirksamkeit spezifischer Fatigue-Präventionsmaßnahmen sowie die optimale Gestaltung von Ruhezeiten im realen (U)LR-Betrieb sind bislang nicht abschließend geklärt. Darüber hinaus bleibt offen, in welchem Ausmaß individuelle Unterschiede – etwa Chronotyp oder Resilienz – die Entwicklung von Fatigue beeinflussen und wie gezielte Interventionen insbesondere für das Kabinenpersonal gestaltet werden können. In diesem Kontext sollten zukünftige Studien verstärkt untersuchen, inwiefern technologische Innovationen wie etwa Wearables zur Müdigkeitserkennung zur weiteren Erhöhung der Flugsicherheit beitragen können. Gerade durch die Verfügbarkeit neuer Technologien, beispielsweise tragbare Sensorik, das kontinuierliche Monitoring von Vitalparametern oder KI-gestützte Analysen von Müdigkeitsindikatoren, ergeben sich neue Chancen, Fatigue objektiv und frühzeitig zu erkennen. Jedoch sind die praktische Implementierung im Realbetrieb und auch datenschutzrechtliche Aspekte bislang wenig erforscht. Ein interdisziplinärer Forschungsansatz, der arbeitsmedizinische, psychologische und technologische Kompetenzen verbindet, erscheint daher besonders zielführend.

Interessenkonflikte: RJK, JP and SS sind aktive Bundeswehroffiziere und arbeiten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung. Alle Autoren erklären, dass für die vorliegende Arbeit keine Interessenkonflikte vorliegen.

Disclaimer: Die geäußerten Ansichten sind die der Autoren und stellen nicht unbedingt die offizielle Politik oder Position der Luftwaffe, des Bundesministeriums der Verteidigung oder der deutschen Bundesregierung dar.

Literatur

Airports Council International: Annual World Airport Traffic Report. Canada, Montreal.

Akerstedt T. (2000). Consensus statement: fatigue and accidents in transport operations. J Sleep Res 9: 395. https://doi.org/10.1046/j.1365-2869.2000.00228.x

Aljurf TM, Olaish AH, BaHammam AS: Assessment of sleepiness, fatigue, and depression among Gulf Cooperation Council commercial airline pilots. Sleep & Breathing = Schlaf & Atmung 2018; 22: 411–419. https://doi.org/10.1007/s11325-017-1565-7

American Psychological Association: Fatigue. In: APA dictionary of psychology. Retrieved June 28, 2025, from https://dictionary.apa.org/fatigue

Arsintescu L, Pradhan S, Chachad RG, Gregory KB, Mulligan JB, Flynn-Evans EE: Early starts and late finishes both reduce alertness and performance among short-haul airline pilots. J Sleep Res 2022; 31: e13521. https://doi.org/10.1111/jsr.13521 (Open Access).

Bourgeois-Bougrine S, Carbon P, Gounelle C, Mollard R, Coblentz A: Perceived fatigue for short- and long-haul flights: a survey of 739 airline pilots. Aviat Space Environ Med 2003; 74: 1072–1077.

Brown EN, Choe Y, Shanahan TL, Czeisler CA: A mathematical model of diurnal variations in human plasma melatonin levels. Am J Physiol 1997; 272: E506–E516. doi: 10.1152/ajpendo.1997.272.3.e506

Burgess HJ, Eastman CE: The dim light melatonin onset following fixed and free sleep schedules. J Sleep Res 2005; 14: 229–237. doi: 10.1111/j.1365-2869.2005.00470.x (Open Access).

Burgess HJ, Savic N, Sletten T, Roach GD, Gilbert SS, Dawson D: The relationship between the dim light melatonin onset and sleep on a regular schedule in young healthy adults. Behav Sleep Med 2003; 1: 102–114. doi: 10.1207/s15402010bsm0102_3

Cagnacci A, Soldani R, Laughlin GA, Yen SSC: Modification of circadian body temperature rhythm during the luteal menstrual phase: role of melatonin. J Appl Physiol 1996; 80: 25–29. doi: 10.1152/jappl.1996.80.1.25

Caldwell JA, Mallis MM, Caldwell JL, Paul MA, Miller JC, Neri DF, Aerospace Medical Association Fatigue Countermeasures Subcommittee of the Aerospace Human Factors Committee: Fatigue countermeasures in aviation. Aviation, space, and environmental medicine 2009; 80: 29–59. https://doi.org/10.3357/asem.2435.2009 (Open Access).

Castro M, Carvalhais J, Teles J: Irregular working hours and fatigue of cabin crew. Work (Reading, Mass.) 2015; 51: 505–511. https://doi.org/10.3233/WOR-141877

Chapman J, Naweed A, Wilson C, Dorrian J: Sleep for heart health: investigating the relationship between work day sleep, days off sleep, and cardiovascular risk in Australian train drivers. Industrial Health 2019; 57: 691–700. https://doi.org/10.2486/indhealth.2018-0194 (Open Access).

Devine JK, Choynowski J, Garcia CR et al.: Pilot sleep behavior across time during ultra-long-range flights. Clocks & Sleep 2021; 3: 515–527. https://doi.org/10.3390/clockssleep3040036 (Open Access).

Dijk D-J, Duffy JF, Czeisler CA: Circadian and sleep/wake dependent aspects of subjective alertness and cognitive performance. J Sleep Res 1992; 1: 112–117. doi: 10.1111/j.1365-2869.1992.tb00021.x (Open Access).

Eastman CI, Gazda CJ, Burgess HJ, Crowley SJ, Fogg LF: Advancing circadian rhythms before eastward flight: a strategy to prevent or reduce jet lag. Sleep 2005;

28: 33–44. https://doi.org/10.1093/sleep/28.1.33

Eastman CI, Martin SK, Hebert M: Failure of extraocular light to facilitate circadian rhythm reentrainment in humans. Chronobiol Int 2000; 17: 807–826. doi: 10.1081/cbi-100102116

Elmenhorst EM, Rooney D, Benderoth S, Wittkowski M, Wenzel J, Aeschbach D: Sleep-induced hypoxia under flight conditions: implications and countermeasures for long-haul flight crews and passengers. Nat Sci Sleep 2022; 14, 193–205. https://doi.org/10.2147/NSS.S339196 (Open Access).

Fredes-Collarte D, Olivares-Faúndez V, Sánchez-García JC, Peralta Montecinos J: Work satisfaction and its relationship with burnout and its consequences, using a structural model, in air cabin crew members. Sustainability 2024; 16: 9619. https://doi.org/10.3390/su16229619 (Open Access).

Gan Y, Yang C, Tong X et al.: Shift work and diabetes mellitus: a meta-analysis of observational studies. Occup Environ Med 2015; 72: 72–78. https://doi.org/10.1136/oemed-2014-102150 (Open Access).

Gander PH, Mulrine HM, van den Berg MJ, Smith AA, Signal TL, Wu LJ, Belenky G: Effects of sleep/wake history and circadian phase on proposed pilot fatigue safety performance indicators. J Sleep Rese 2015; 24: 110–119. https://doi.org/10.1111/jsr.12197

Gläsener D, Post J, Cyrol D, Sammito S: Fatigue among Air crews on (Ultra)-Long-Range flights - A comparison of subjective fatigue with objective concentration ability. Heliyon 2023; 9: e21669. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21669 (Open Access).

Goode JH: Are pilots at risk of accidents due to fatigue?. J Safety Res 2003; 34: 309–313. https://doi.org/10.1016/s0022-4375(03)00033-1 (Open Access).

Görlich Y, Stadelmann D: Mental health of flying cabin crews: Depression, anxiety, and stress before and during the COVID-19 pandemic. Frontiers in Psychology 2020; 11: Article 581496. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.581496 (Open Access).

Hahn T: Wie die Stewardessen Hunderte Menschen retteten. Süddeutsche Zeitung 4. Januar 2024. https://sz.de/1.6328256 (abgerufen am 20.10.2025).

Hilditch CJ, Fischer D: Jet Lag, Sleep Timing, and Sleep Inertia. In: The Handbook of Fatigue Management in Transportation. Boca Raton: CRC Press, 2023.

Honn KA, Satterfield BC, McCauley P, Caldwell JL, Van Dongen HP: Fatiguing effect of multiple take-offs and landings in regional airline operations. Accident; analysis and prevention 2016; 86: 199–208. https://doi.org/10.1016/j.aap.2015.10.005 (Open Access).

Kecklund G, Axelsson J: Health consequences of shift work and insufficient sleep. BMJ (Clinical research ed.) 2016; 355, i5210. https://doi.org/10.1136/bmj.i5210

Knutsson A, Kempe A: Shift work and diabetes – a systematic review. Chronobiol Int 2014; 31: 1146–1151. https://doi.org/10.3109/07420528.2014.957308

McNeely E, Mordukhovich I, Staffa S, Tideman S, Gale S, Coull B: Cancer prevalence among flight attendants compared to the general population. Environ Health 2018; 17: 49. https://doi.org/10.1186/s12940-018-0396-8 (Open Access).

Naeeri S, Kang Z, Mandal S, Kim K: Multimodal analysis of eye movements and fatigue in a simulated glass cockpit environment. Aerospace 2021; 8: 283. https://doi.org/10.3390/aerospace8100283 (Open Access).

National Research Council, U. S. C. O. T. E. O. C. O. P. F.: The Effects of Commuting on Pilot Fatigue. Washington, D.C.: National Academies Press, 2011. [Web.] Retrieved from the Library of Congress. https://lccn.loc.gov/2012382346 (abgerufen am 20.10.2025).

Niederl T: Untersuchungen zu kumulativen psychischen und physiologischen Effekten des fliegenden Personals auf der Kurzstrecke [Dissertation, Universität Kassel]. KOBRA, 2007.

Pan T, Wang H, Si H, Li Y, Shang L: Identification of pilots’ fatigue status based on electrocardiogram signals. Sensors (Basel, Switzerland) 2021; 21: 3003. https://doi.org/10.3390/s21093003 (Open Access).

Roach GD, Sargent C: Interventions to minimize jet lag after westward and eastward flight. Front Physiol 2019; 10, 927. https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00927 (Open Access).

Samel A, Wegmann HM, Vejvoda M: Aircrew fatigue in long-haul operations. Accident; Analysis and Prevention 1997; 29: 439–452. https://doi.org/10.1016/s0001-4575(97)00023-7

Sammito S, Cyrol D, Post J: Fatigue and ability to concentrate in flight attendants during ultra-long-range flights. High Altitude Med Biol 2022; 23: 159–164.

https://doi.org/10.1089/ham.2021.0173

Signal TL, Gander PH, van den Berg MJ, Graeber RC: In-flight sleep of flight crew during a 7-hour rest break: implications for research and flight safety. Sleep 2013; 36: 109–115. https://doi.org/10.5665/sleep.2312

Signal TL, van den Berg MJ, Zaslona JL, Wu L, Hughes M, Johnston B, Dyer C, Drane M, Glover M: Managing the challenge of fatigue for pilots operating ultra-long range flights. Front Environ Health 2024; 2: 1329203. https://doi.org/10.3389/fenvh.2023.1329203 (Open Access).

Silvagni S, Napoletano L, Graziani I, Le Blaye P, Rognin L: Concept for human performance envelope. European Union, Brussels, 2015.

Sun JY, Liao Y, Guo H, Jia H: Fatigue risk assessment for flight crews flying across time zones in different directions to the east or west during the COVID-19 pandemic in China. BMC public health 2024; 24: 3561. https://doi.org/10.1186/s12889-024-20856-4 (Open Access).

van den Berg MJ, Signal TL, Gander PH: Perceived workload is associated with cabin crew fatigue on ultra-long range flights. Int J Aerospace Psychol 2019; 29: 74–85. https://doi.org/10.1080/24721840.2019.1621177

van den Berg MJ, Signal TL, Gander PH: Fatigue risk management for cabin crew: the importance of company support and sufficient rest for work-life balance-a qualitative study. Industrial health 2020; 58: 2–14. https://doi.org/10.2486/indhealth.2018-0233

van den Berg MJ, Signal TL, Mulrine HM, Smith AA, Gander PH, Serfontein W: Monitoring and managing cabin crew sleep and fatigue during an ultra-long range trip. Aerospace Med Human Perform 2015; 86: 705–713. https://doi.org/10.3357/AMHP.4268.2015

van den Berg MJ, Wu LJ, Gander PH: Subjective measurements of in-flight sleep, circadian variation, and their relationship with fatigue. Aerospace Med Human Perform 2016; 87: 869–875. https://doi.org/10.3357/AMHP.4587.2016

van den Berg MJ, Zaslona JL, Muller DP et al.: Managing cabin crew fatigue during ultra-long range operations. Front Environ Health 2023; 2: 1329206. https://doi.org/10.3389/fenvh.2023.1329206 (Open Access).

van Drongelen A: Effectiveness of Flight Time Limitations (FTL2.0): Merge of the results of the current and previous contract. European Union Aviation Safety Agency, 2025. https://www.easa.europa.eu/en/downloads/141964/en (abgerufen am 20.10.2025).

van Drongelen A, Boot CR, Hlobil H, Smid T, van der Beek AJ: Risk factors for fatigue among airline pilots. Int Arch Occup Environ Health 2017; 90: 39–47.

https://doi.org/10.1007/s00420-016-1170-2

Vejvoda M, Elmenhorst EM, Pennig S, Plath G, Maass H, Tritschler K, Basner M, Aeschbach D: Significance of time awake for predicting pilots’ fatigue on short-haul flights: implications for flight duty time regulations. Journal of sleep research 2014; 23: 564–567. https://doi.org/10.1111/jsr.12186

Vyas MV, Garg AX, Iansavichus AV: Shift work and vascular events: systematic review and meta-analysis. BMJ (Clinical research ed.) 2012; 345: e4800. https://doi.org/10.1136/bmj.e4800 (Open Access).

Wang F, Yeung KL, Chan WC et al.: A meta-analysis on dose-response relationship between night shift work and the risk of breast cancer. Ann Oncol 2013; 24: 2724–2732. https://doi.org/10.1093/annonc/mdt283 (Open Access).

Wen CCY, Cherian D, Schenker MT, Jordan AS: Fatigue and sleep in airline cabin crew: a scoping review. International journal of environmental research and public health 2023; 20: 2652. https://doi.org/10.3390/ijerph20032652 (Open Access).

Wen CCY, Nicholas CL, Clarke-Errey S, Howard ME, Trinder J, Jordan AS: Health Risks and Potential Predictors of Fatigue and Sleepiness in Airline Cabin Crew. Int J Environ Res Public Health 2020; 18: 13. https://doi.org/10.3390/ijerph18010013 (Open Access).

Wingelaar-Jagt YQ, Wingelaar TT, Riedel WJ, Ramaekers JG: Fatigue in aviation: safety risks, preventive strategies and pharmacological interventions. Front Physiol 2021; 12: 712628. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.712628 (Open Access).

Wingelaar-Jagt YQ, Wingelaar TT, Riedel WJ, Ramaekers JG: Subjective effects of modafinil in military fighter pilots during deployment. Aerospace Med Human Perform 2022; 93: 823. https://doi.org/10.3357/AMHP.6072.2022

Wu AC, Donnelly-McLay D, Weisskopf MG, McNeely E, Betancourt TS, Allen JG: Airplane pilot mental health and suicidal thoughts: a cross-sectional descriptive study via anonymous web-based survey. Environ Health 2016; 15: 121. https://doi.org/10.1186/s12940-016-0200-6 (Open Access).)

Kontakt

Oberfeldarzt Prof. Dr. med. habil. Stefan Sammito

Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin der Luftwaffe, Forschung & Erprobung, Flughafenstr. 1, 51147 Köln