Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com

Randomized controlled trial to evaluate the effectiveness of a digital health application (Kaia) for the prevention of back pain and improvement of quality of life among nursing staff – Digital applications in the prevention of back pain among nursing staff

Introduction: Many healthcare professionals, especially in inpatient settings, frequently report chronic back pain due to high physical workload. There are only a few specific prevention programs in that address this issue. Digital prevention programs are not yet established in occupational medicine in Germany.

Objective: The study aims to investigate whether the regular use of the digital health application Kaia Health, compared to standard prevention, leads to improvements in pain, quality of life, physical function, sleep behavior, and mental health in healthcare professionals. Secondarily, the influence of the Kaia Health app on physical-activity-related-health-competency and health competency as well as on spinal mobility and gait is being investigated.

Method: In a monocentric, prospective, randomized controlled trial (DRKS-ID 00036889, registered on 14.05.2025), approximately 120 healthcare professionals with at least five years of professional experience will be equally assigned to either a control group (standard prevention) or an intervention group (Kaia Health app against back pain). The intervention group will complete daily exercise training with the Kaia Health app, while the control group will receive a one-time preventive consultation with exercise recommendations and information on courses and sports programs at the University Hospital Erlangen. Data will be collected at three time points using validated questionnaires on pain intensity, quality of life, sleep quality, mental health, physical-activity-related-health competence and health competence as well as objective measurements using spinal mobility measurement and gait analysis.

Expected Results: Based on previous studies on the effectiveness of the Kaia app, a significant improvement in physical and psychological well-being as well as improvement in physical-activity-related-health-competency, mobility and gait is expected in the intervention group.

Discussion: This study is among the first occupational medicine randomized controlled trial on the effectiveness of a digital health application (DHA) in nursing staff and thus offers potential for new impulses for a digital prevention strategy in healthcare. Possible limitations arise from recruitment and the time commitment, which can negatively impact willingness to participate. The self-motivation of participants can also significantly influence the study results.

Keywords: prevention – digital health application – chronic back pain – nursing staff – digital movement therapy

ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2025; 60: 561–564

Randomisierte kontrollierte Studie zur Evaluation der Effektivität einer digitalen Gesundheitsanwendung (Kaia) zur Prävention von Rückenschmerzen und Verbesserung der Lebensqualität beim Krankenpflegepersonal – Digitale Anwendungen in der Prävention von Rückenschmerzen beim Pflegepersonal

Einleitung: Vor allem im stationären Bereich geben viele Pflegekräfte häufig Rückenschmerzen aufgrund der starken körperlichen Belastung an. Es gibt nur wenige betriebsspezifische Präventionsprogramme, die dieses Problem adressieren. Digitale Präventionsprogramme sind im arbeitsmedizinischen Kontext in Deutschland derzeit noch nicht etabliert.

Ziel: Ziel der Studie ist es zu untersuchen, ob die regelmäßige Nutzung der digitalen Gesundheitsanwendung (DiGA) Kaia Health im Vergleich zur Standardprävention zu Verbesserungen in Bezug auf Schmerzen, Lebensqualität, körperliche Funktion, Schlafverhalten und psychische Gesundheit bei Pflegekräften führt. Sekundär wird der Einfluss der App Kaia Health auf die Bewegungs- und Gesundheitskompetenz sowie auf die Wirbelsäulenbeweglichkeit und Gang untersucht.

Methode: In einer monozentrischen, prospektiven, randomisierten kontrollierten Studie (DRKS-ID 00036889, Registrierung 14.05.2025) sollen etwa 120 Pflegekräfte mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung zu gleichen Teilen einer Kontrollgruppe (Standardprävention) oder einer Interventionsgruppe (Kaia-App) zugewiesen werden. Die Interventionsgruppe absolviert ein tägliches Bewegungstraining mit der App Kaia Health Rücken, während die Kontrollgruppe eine einmalige präventive Beratung mit Empfehlungen zu Übungen sowie Informationen zu Kursen und Sportprogrammen am Uniklinikum Erlangen erhält. Die Datenerhebung erfolgt zu drei Zeitpunkten mit Hilfe validierter Fragebögen zur Schmerzintensität, Lebensqualität, psychischer Gesundheit, Schlafqualität und Bewegungs- und Gesundheitskompetenz sowie durch objektive Messungen mittels Wirbelsäulenbeweglichkeitsmessung und der Ganganalyse.

Erwartete Ergebnisse: Basierend auf bisherigen Studien zur Wirksamkeit der Kaia-App wird in der Interventionsgruppe eine signifikante Verbesserung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens als auch der Bewegungs- und Gesundheitskompetenz sowie der Wirbelsäulenbeweglichkeit und des Gangbildes erwartet.

Diskussion: Die Studie zählt zu den ersten arbeitsmedizinischen, randomisierten, kontrollierten Studien zur Wirksamkeit einer DiGA im Pflegebereich und bietet somit Potenzial für neue Impulse einer digitalen Präventionsstrategie im Gesundheitswesen. Eine zentrale Herausforderung in dieser Studie ist die Rekrutierung und der zeitliche Aufwand der Teilnehmenden, der sich negativ auf die Teilnahmebereitschaft auswirken kann. Auch die Adhärenz der Teilnehmenden kann das Studienergebnis maßgeblich beeinflussen.

Schlüsselwörter: Prävention – DiGA – Rückenschmerzen – Krankenpflege – digitale Bewegungstherapie

Hintergrund

Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden im täglichen Alltag und sind eine der Hauptursachen für Arbeitsunfähigkeit (Gesundheitsreport Arbeitsunfähigkeit der TK 2024). Laut dem wissenschaftlichen Institut der AOK (WldO) litten im Jahr 2021 rund 26 Millionen Menschen in Deutschland an Rückenschmerzen (Gesundheitsatlas Deutschland 2023). Die daraus resultierenden Krankheitskosten beliefen sich im Jahr 2020 auf rund 11,6 Milliarden Euro. Während Berufstätige im Schnitt 18,6 Tage pro Jahr krankgeschrieben wurden, waren es bei Pflegekräften durchschnittlich 29,6 Tage – davon 5,1 Tage allein aufgrund von Rückenschmerzen und weiteren muskuloskelettalen Erkrankungen (Alexopoulos et al. 2003). 2007 zeigte eine Studie aus den Niederlanden an acht unterschiedlichen Unikliniken, dass Rückenschmerzen sowie Schulter- und Nackenschmerzen als die häufigsten körperlichen Beschwerden im Arbeitsalltag vom Pflegepersonal im chirurgischen oder radiologischen Setting genannt wurden. Abhängig vom Einsatzfeld – beispielsweise chirurgischer Arbeitsplatz oder auf Station, unterscheiden sich die Beschwerden (Bos et al. 2007).

Der allgemeine Gesundheitszustand der Betroffenen ist ein maßgeblicher Risikofaktor für die Entwicklung chronischer Beschwerden. Besonders die körperliche Bewegung spielt dabei eine Rolle (Alexopoulos et al. 2003). Die physisch anspruchsvolle Arbeit und die Schichtdiensttätigkeit im Pflegeberuf erschweren es häufig, regelmäßige Bewegung in den Alltag zu integrieren, da nach der Arbeit meist zu wenig Zeit oder Energie vorhanden ist, um noch ins Fitnessstudio zu gehen oder sich anderweitig sportlich zu betätigen. Hier bieten digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) aufgrund der einfachen Handhabbarkeit und Flexibilität in der Ausübung eine vielversprechende Lösung. Gemäß §33a Abs. 1 Sozialgesetzbuch (SGB) V sind sie als „digitale Medizinprodukte der Risikoklasse I“ anerkannt und können über eine ärztliche oder psychotherapeutische Verordnung von der Krankenkasse erstattet werden (Jörg 2018). Eine große

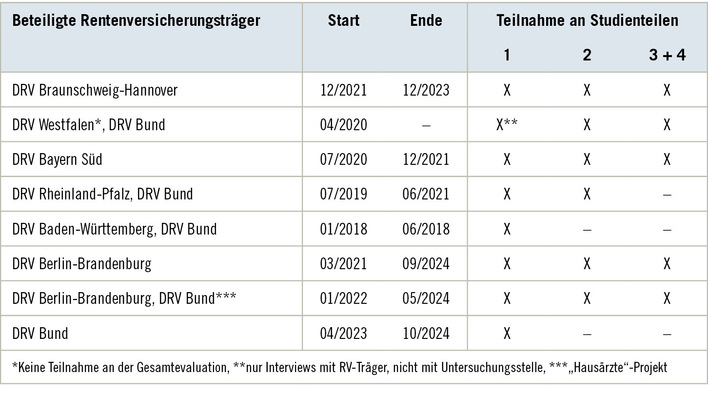

Anzahl an DiGAs fokussiert sich auf die mentale Gesundheit, aber es gibt auch einzelne DiGAs, die als digitale Bewegungstherapie genutzt werden können (➥ Abb. 1). Die App Kaia Health ist eine DiGA, die bereits zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen zugelassen ist (Kaia Health o.J.). Die App bietet Übungen speziell gegen Rückenschmerzen an und anhand der Kamera werden diese Übungen bei der Durchführung durch künstliche Intelligenz (KI) überprüft und korrigiert. Nach einer Trainingseinheit kann angegeben werden, wie sich das Trainingslevel für den Nutzenden angefühlt hat, so dass im folgenden Training daran angeknüpft und das Level angepasst werden kann.

Während Anan et al. im Jahr 2021 feststellten, dass Gesundheitsprogramme, die mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) generiert werden und so mit den Nutzenden interagieren können, für Beschäftigte einen signifikant positiven Effekt auf Nacken-, Rücken- und Schulterschmerzen haben können, zeigte eine weitere Studie, dass mobile Health (mHealth) allein nicht ausreichend wäre, um die bisherige Goldstandardbehandlung (medikamentöse Versorgung, Beratung zu körperlicher Aktivität oder Verordnung von Bewegung) als alleinige Therapieform abzulösen (de Melo et al. 2023). Als mHealth wird die Nutzung von mobilen und drahtlosen Technologien im Gesundheitswesen bezecihnet. Dazu gehören unter anderem Smartphones, tragbare Geräte zur Patientenüberwachung und Applikationen. Eine Lösung scheint hier die Kombination aus digitaler Bewegungstherapie in Form von angeleiteten Fitnessübungen und zeitgleicher Korrektur, wie es bei der Kaia-App der Fall ist, zu sein. Zeitgleich wird bei der App auch auf die Entstehung und Risiken von Rückenschmerzen eingegangen, um so das Verständnis und die Notwendigkeit der körperlichen Aktivität der Nutzer zu stärken.

Problemstellung

Pflegekräfte sind aufgrund der körperlich anspruchsvollen Tätigkeit übermäßig von muskuloskelettalen Beschwerden betroffenen. Dabei zeigten Studien aus den Niederlanden und Korea, dass 70–90% der Pflegekräfte jeden Monat mindesten einmal über Rückenschmerzen klagen. Die Häufigkeit und Dauer steigt hierbei je nach Einsatzort und Dienstalter an (Bos et al. 2007; June u. Cho 2011).

Trotz des zunehmenden Einsatzes von DiGAs in der Medizin fehlt es an evidenzbasierten, arbeitsmedizinischen Studien zur Wirksamkeit von DiGAs, wie zum Beispiel der DiGA Kaia Health, im Pflegebereich. Frühere Studien zum Thema Wirksamkeit von webbasierten Interventionen in der Arbeitsmedizin zeigen zwar positive Effekte im Hinblick auf Rückenschmerzen und Lebensqualität, beziehen sich jedoch nicht auf körperlich besonders belastete Berufsgruppen, sondern auf Beschäftigte an Büroarbeitsplätzen (del Pozo-Cruz et al. 2012).

Darüber hinaus weisen Auswertungen darauf hin, dass rein App-basierte Interventionen, die über keinen edukativen Inhalt verfügen, weniger effektiv sind. In dieser Studie sollen daher mehrere Aspekte (persönliche Ebene durch ein Gespräch am Anfang der Studie mit Erklärung der App, edukativer Anteil und Bewegungsprogramm durch die App) angesprochen werden, um so als primäres Ziel die körperliche Funktion, Schmerzreduktion, Schlafqualität, mentale Stimmung und Lebensqualität zu fördern. Als sekundäres Ziel erhofft die Studie sich eine Verbesserung in der Gesundheits- und Bewegungskompetenz, in der Wirbelsäulenbeweglichkeit und im Gangbild.

Methodik

Die Studie wird als monozentrische, prospektive, randomisierte kontrollierte Studie am Universitätsklinikum Erlangen durchgeführt. Die Rekrutierung der Pflegekräfte erfolgt über die klinikinterne, betriebsärztliche Dienststelle. Studieninitiatoren sind die klinische Medizin 3 (Rheumatologie und Immunologie) sowie das Institut und die Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, wo auch die betriebsärztliche Dienststelle angesiedelt ist. Die Studie wurde von der zuständigen Ethikkommission genehmigt (25-68-Bm) und im deutschen Register für klinische Studien (DRKS-ID 00036889, Registrierung 14.05.2025) registriert. Die Gesamtstudiendauer beträgt 24 Wochen, wovon

12 Wochen auf die eigentliche Interventionsphase entfallen.

Zur Teilnahme berechtigt sind examinierte Pflegekräfte, die auf stationären Einheiten tätig sind, deren Arbeitsprofil einer körperlich belastenden Tätigkeit entspricht und die seit mindestens fünf Jahren in ihrem Beruf tätig sind. Als Beschwerden sollten Rückenschmerzen geäußert werden. Pflegekräfte aus beispielsweise Psychiatrie oder Psychosomatik, die keine körperliche Belastung aufweisen, sind von der Studie ausgeschlossen. Die geplante Teilnehmerzahl liegt bei etwa 120 Teilnehmenden (Berechnung der Fallzahl: Bei

einer Effektstärke von 2,5 Punkten im Hinblick auf die Lebensqualität mit einer Standardabweichung von 5 Punkten zwischen Studienbeginn und Nachuntersuchung mit Hilfe eines gepaarten t-Tests mit einer zweiseitigen Typ-1-Fehlerrate von 5 % liegt die Aussagekraft bei 79 %, wenn sowohl in der Interventions- als auch in der Kontrollgruppe 62 Testpersonen rekrutiert werden). Ein weiteres Einschlusskriterium ist die Bereitschaft und Fähigkeit zur aktiven Mitwirkung über den gesamten Studienzeitraum hinweg. Ausschlusskriterien sind eine Schwangerschaft sowie die Nutzung anderer DiGAs oder bereits vorhandene ausgeprägte und symptomatische degenerative Veränderungen der Wirbelsäule, wie ein Bandscheibenvorfall. Auch die regelmäßige Einnahme von Schmerzmedikamenten sowie eine kontinuierliche Physiotherapieverordnung gelten als Ausschlusskriterien. Eine schriftlich unterzeichnete Einwilligungserklärung ist für alle Probandinnen und Probanden obligatorisch.

Die Rekrutierung der Studienteilnehmenden erfolgt primär im Rahmen der betriebsärztlichen Sprechstunde des Universitätsklinikums Erlangen. Hierbei werden interessierte Pflegekräfte im Rahmen der Vorstellung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge direkt vor Ort angesprochen und informiert. Nach Studienstart wurde die Rekrutierung über das Mitarbeiterportal des Universitätsklinikums Erlangen und über die Ausgabe von Flyern und Postern erweitert.

Die Datenerhebung erfolgt zu drei definierten Zeitpunkten: Studieneinschluss (V1, Baseline), nach 12 Wochen (V2, Follow-up-1) und nach 24 Wochen (V3, Follow-up-2). Im Rahmen der ersten beiden Termine werden sowohl subjektive als auch objektive Parameter erfasst, während sich die Datenerhebung am dritten Termin auf subjektive Fragebögen und retrospektive Parameter beschränkt. Als primäre Ziel sind Veränderungen in der körperlichen Funktion, Schmerzwahrnehmung, Lebensqualität, Schlafverhalten und psychischer Gesundheit definiert. Als sekundäre Ziele werden Änderungen in der Bewegungs- und Gesundheitskompetenz sowie Gangbild, Beweglichkeit und Adhärenz untersucht.

Im Rahmen der ersten Konsultation erfolgt nach Prüfung der Ein- und Ausschlusskriterien und der schriftlichen Einwilligung die Erfassung objektiver Werte der körperlichen Funktion mit Hilfe von Ganganalysen, die mittels RehaGait (RehagaitPro, Hasomed, Brandenburg, Deutschland) aufgezeichnet werden. Probandinnen und Probanden werden im Rahmen der Messungen mit dem Rehagait-Sensorsystem ausgestattet. Dieses System besteht aus 7 Inertialsensoren, die mit einem Gurtsystem an beiden Füßen, Unterschenkeln, Oberschenkeln und der Hüfte der Patientin/des Patienten befestigt werden. Neben den Raum-Zeit-Parametern (Doppelschrittdauer, Doppelschrittlänge, Kadenz, Schrittanzahl, Ganggeschwindigkeit) können durch die unterschiedlichen Positionen der Sensoren auch die Knöchel-, Knie- und Hüftgelenkswinkel beim Gehen ausgewertet werden. Das System ist als Medizinprodukt zugelassen. Außerdem wird durch den BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Mobility Index), der primär für Patientinnen und Patienten mit entzündlichen Rückenschmerzen gedacht ist, die Wirbelsäulenbeweglichkeit der Testpersonen erfasst. Beide Gruppen erhalten in einem Gespräch mit medizinischem Personal eine kurze, standardisierte, edukative Einführung zum Thema der Genese von Rückenschmerzen und Informationen, wie diese im Alltag vermieden werden können. Zusätzlich erhalten die Probandinnen und Probanden eine digitale Zusammenstellung mit Links zu Bewegungsangeboten bei Rückenschmerzen. Es wird auch auf Kurse und Fitnessprogramme für Mitarbeitende am Uniklinikum Erlangen hingewiesen.

Ergänzend dazu füllen die Teilnehmenden eine Reihe validierter Fragebögen aus, die unter anderem Schmerzintensität (VRS-Skala, PAIN-Detect), Schlafqualität (PSQI), Lebensqualität (SF-36), depressive Symptome (BDI) sowie Bewegungs- und Gesundheitskompetenz (PAHCO, EQ-5D-3L) abbilden. Der Gesamtzeitaufwand für Erhebungen beträgt jeweils ca. 60–70 Minuten. Die alleinige Beantwortung der Fragebögen, wie es im Follow-up-3 der Fall ist, beträgt 20–30 Minuten. Nach den Messungen erfolgt anschließend die randomisierte Einteilung in die Gruppen. Die Teilnehmenden der Interventionsgruppe erhalten ein vorgefertigtes Rezept mit dem „ICD-10-Code M54: Rückenschmerzen“, das vom Hausarzt lediglich signiert werden muss und über das Portal direkt über den Rezeptservice durch einfaches Hochladen in die App eingereicht werden kann. Die Übermittelung des Rezepts an die Krankenkassen wird von der Applikation übernommen (Kaia Health, Rückenschmerzen, o. J.).

Die Intervention umfasst ein 12-wöchiges, tägliches Training mit der digitalen Gesundheitsanwendung Kaia Health, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArm) gelistet ist. Die App beinhaltet hierbei ein multimodales Programm, das Fitnessübungen, edukative Inhalte und Entspannungs- und Achtsamkeitstechniken umfasst. Dabei wird täglich ein individuell angepasstes, personalisiertes Trainingsprogramm aus Mobilisation, Dehnungs- und Kräftigungsübungen erstellt, das zwischen 10 und 30 Minuten umfasst. Die Inhalte orientieren sich dabei an aktuellen Leitlinien zur Behandlung von Rückenschmerzen und werden durch Videoanleitungen und Sprachausgaben unterstützt. Es gibt sowohl Zeit- als auch wiederholungsbasierte Trainingsformate. Es besteht auch die Möglichkeit das Training flexibel zu gestalten, da kürzere und längere Trainingseinheiten ausgewählt werden können. Nutzende können ebenfalls selbst entscheiden, wie oft und an welchen Tagen sie trainieren möchten und können diese Information in den Einstellungen hinterlegen. Dort gibt es ebenfalls die Möglichkeit, Push-up-Benachrichtigungen zu aktivieren, um zu verhindern, dass die konsequente Nutzung der Anwendung in Vergessenheit gerät. Die Schwierigkeit der Übungen kann über das Feedback, das nach dem Training abgegeben wird, angepasst werden. Die Besonderheit besteht vor allem in dem KI-gestützte Bewegungscoach, der mit Hilfe der Smartphone-Kamera die Körperhaltung analysiert und den Nutzenden in Echtzeit visuelles und akustisches Feedback zur korrekten Ausführung gibt, ohne dass eine Person vor Ort notwendig ist. Ergänzend stehen edukative Module zur Verfügung, die unter anderem Wissen zu Schmerzphysiologie, Rückengesundheit und Stressbewältigung vermitteln. Dadurch soll die oder der Nutzende seinen eigenen Körper besser verstehen und wahrnehmen, gesundheitsförderliches Verhalten in den Alltag integrieren, Stress abbauen und den Umgang mit Schmerzen lernen und verbessern (Kaia Health, Gebrauchsanwendung Rückenschmerzen, o. J.).

Im Rahmen der Nachbeobachtung nach sechs Monaten erfolgt eine abschließende Befragung, mit dem Ziel der langfristigen Evaluation der subjektiven Gesundheitsparametern und Nachhaltigkeit der Intervention.

Erwartete Ergebnisse

Basierend auf den Erkenntnissen aus vorherigen Studien zur Wirksamkeit der Kaia-App wird erwartet, dass die Interventionsgruppe signifikante Verbesserungen in den untersuchten Parametern erzielen wird. Insbesondere wird eine Steigerung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens prognostiziert. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die Anwendung die Bewegungs- und Gesundheitskompetenz der Teilnehmenden nachhaltig fördern wird. Als sekundäre Endpunkte werden zudem eine signifikante Verbesserung der Wirbelsäulenbeweglichkeit und eine Optimierung des Gangbildes erwartet.

Diskussion der Vorgehensweise

Bereits während der Rekrutierung zeigte sich, dass der Zeitaufwand für das tägliche App-Training einige Pflegekräfte von der Teilnahme abhält. Dazu kommt, dass das Pflegepersonal einer hohen Arbeitsbelastung, Schichtarbeit und eingeschränkten zeitlichen Ressourcen ausgesetzt ist, was die geplante Teilnehmendenzahl von 120 schwierig erscheinen lässt. Um diese Herausforderungen zu meistern, wurden gezielte Rekrutierungsstrategien wie die Zusammenarbeit mit dem Klinikmanagement, die Nutzung interner Kommunikationskanäle mit Postern, Flyern, webbasierten Aufrufen und eine flexible, App-basierte Teilnahme ohne starre Termine gewählt. Der tatsächliche Erfolg dieser Maßnahmen und die resultierende Stichprobengröße sind entscheidend für die externe Validität der Studienergebnisse. Zudem stellt die Motivation der Teilnehmenden eine zentrale Herausforderung dar und ist nur schwer von extern zu beeinflussen. Die mangelnde Adhärenz bei der Benutzung von DiGAs über den Studienzeitraum ist ein gut dokumentiertes Phänomen (Labinsky et al. 2022). Obwohl die DiGA Kaia Health eine interaktive und personalisierte Erfahrung bietet, können externe Faktoren wie die hohe psychische und physische Belastung im Pflegeberuf die Motivation zur kontinuierlichen Nutzung mindern. Dies hätte zur Folge, dass ein potenzieller Rückgang der Adhärenz in der Interventionsgruppe die Wirksamkeit der Intervention unterschätzt. Für die Interpretation der Ergebnisse ist es daher entscheidend, diese Dynamik in den Verlaufsdaten zu berücksichtigen und mögliche Ursachen zu beleuchten. Studien zeigen, dass neben Adhärenzproblemen auch die Akzeptanz von Technologien, die Kompatibilität mit dem Arbeitsalltag und der Mangel an institutioneller Unterstützung wichtige Hürden darstellen (Barchielli et al. 2021; Dykes u. Chu 2021). Die Übertragbarkeit der Ergebnisse dieser klinischen Studie auf den realen Arbeitsalltag des Pflegepersonals hängt maßgeblich davon ab, inwieweit diese bekannten Schwierigkeiten berücksichtigt werden.

Ein zentraler methodologischer Diskussionspunkt ist auch die Erhebung der tatsächlichen Trainingsaktivitäten. Es wird zwar abgefragt, welche Art von körperlicher Aktivität die Probandinnen und Probanden betreiben, aber eine tatsächliche Kontrolle besteht nicht. Das ist aber ein häufiges Problem bei Bewegungsstudien. Die Interpretation der Ergebnisse kann dadurch eingeschränkt sein. In diesem Fall kann ein möglicher Unterschied in den Outcomes (z.B. Wirbelsäulenbeweglichkeit, Gangbild) nicht eindeutig auf die Nutzung der DiGA oder auf ein unterschiedliches Bewegungsverhalten zurückgeführt werden.

Trotz dieser Limitationen besitzt die Studie ein hohes Potenzial, neue Erkenntnisse zur digitalen Prävention in der Pflege zu liefern. Besonders der kombinierte Ansatz aus App und persönlicher Aufklärung sowie die Erhebung objektiver und subjektiver Daten stärken die Aussagekraft der Studie.

Interessenkonflikt: Das Autorenteam gibt an, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Literatur

Alexopoulos EC, Burdorf A, Kalokerinou A. Risk factors for musculoskeletal disorders among nursing personnel in Greek hospitals. Int Arch Occup Environ Health 2003; 76: 289–294. doi: 10.1007/s00420-003-0442-9.

Anan T, Kajiki S, Oka H, Fujii T, Kawamata K, Mori K, Matsudaira K: Effects of an artificial intelligence-assisted health program on workers with neck/shoulder pain/stiffness and low back pain: randomized controlled trial. JMIR Mhealth Uhealth 2021; 9: e27535. doi: 10.2196/27535 (Open Access). PMID: 34559054; PMCID: PMC8501409.

Bos E, Krol B, Star L, Groothoff J: Risk factors and musculoskeletal complaints in non-specialized nurses, IC nurses, operation room nurses, and X-ray technologists. Int Arch Occup Environ Health 2007; 80: 198–206. doi: 10.1007/s00420-006-0121-8.

del Pozo-Cruz B, Gusi N, del Pozo-Cruz J, Adsuar JC, Hernandez-Mocholí M, Parraca JA: Clinical effects of a nine-month web-based intervention in subacute non-specific low back pain patients: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2013; 27: 28–39. doi 10.1177/0269215512444632. Epub 2012 May 31. PMID: 22653374.

de Melo Santana B, Raffin Moura J, Martins de Toledo A, Burke TN, Fernandes Probst L, Pasinato F, Luiz Carregaro R: Efficacy of mHealth interventions for improving the pain and disability of individuals with chronic low back pain: systematic review and meta-analysis. JMIR Mhealth Uhealth 2023; 11: e48204. doi: 10.2196/48204 (Open Access). PMID: 37962085; PMCID: PMC10662677.

Gesundheitsatlas Deutschland: Rückenschmerzen. 2023. https://www.gesundheitsatlas deutschland.de/erkrankung/rueckenschmerzen?activeValueType=praevalence&activeLayerType=state&ecid=64996312188327927089209002529585746862 (abgerufen am 06.07.2025).

Gesundheitsreport Arbeitsunfähigkeiten der Tk, 2024. https://www.tk.de/resource/blob/2168508/fbf36249c9b64fbc4760bcc9c99e9f8… (abgerufen am 14.07.2025).

Jörg J: Digitalisierung in der Medizin. Wie Gesundheits-Apps, Telemedizin, künstliche Intelligenz und Robotik das Gesundheitswesen revolutionieren. Wiesbaden: Springer Gabler, 2018.

June KJ, Cho SH: Lumbar pain and work-related factors among nurses in intensive care specialized nurses, IC nurses, operation room nurses, and X-ray technologists. J Clin Nurs 2011; 20: 479–487. doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03210.x.

Kaia Health: Digitale Schmerztherapie für Ihre Patienten. https://kaiahealth.de/fachkreise-kaia-rueckenschmerzen (abgerufen am 07.07.2025).

Kaia Health: Gebrauchsanweisung Kaia Rückenschmerzen. https://kaiahealth.de/rechtliches/bedienungsanleitung/ (abgerufen am 13.07.2025).

Labinsky H, Gupta L, Raimondo MG, Schett G, Knitza J: Real-world usage of digital health applications (DiGA) in rheumatology: results from a German patient survey. Rheumatol Int 2023; 43: 713–719. doi: 10.1007/s00296-022-05261-7 (Open Access). Epub 2022 Dec 21. PMID: 36543961; PMCID: PMC9770561.

Barchielli C, Marullo C, Bonciani M, Vainieri M: Nurses and the acceptance of innovations in technology-intensive contexts: the need for tailored management strategies. BMC Health Serv Res 2021; 21: 639. doi: 10.1186/s12913-021-06628-5 (Open Access). PMID: 34215228; PMCID: PMC8253682.

Dykes S, Chu CH: Now more than ever, nurses need to be involved in technology design: lessons from the COVID-19 pandemic. J Clin Nurs 2021; 30: e25–e28. doi: 10.1111/jocn.15581 (Open Access). Epub 2020 Dec 16. PMID: 33289230; PMCID: PMC7753642.

Kontakt

Priv.-Doz. Dr. med. Harriet Morf

Fachärztin für Innere Medizin

MBA für Gesundheitsmanagement und Digital Health

AG-Leiterin für Versorgungsforschung und digitale Medizin

Medizinische Klinik 3, Universitätsklinik Erlangen-Rheumatologie

Ulmenweg 18, 91054 Erlangen

Harriet.Morf@uk-erlangen.de