Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com

Economic evaluation of influenza vaccination at the workplace in Germany – An analysis of the 2024/2025 influenza season from a business perspective

Objective: This study aims to analyse the cost-effectiveness of workplace influenza vaccination in Germany during the 2024/2025 influenza season. A focus is placed on the corporate perspective to determine the financial effects of such programmes.

Methods: An updated decision analysis model was developed on the basis of national data sources and previously published literature. Extensive scenario analyses were conducted to assess the financial impact and cost-effectiveness of vaccination programmes across companies of different sizes and industries. Additionally, a nationwide scenario including all employees was examined.

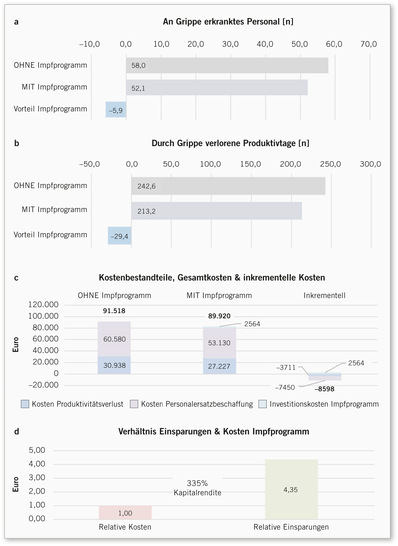

Results: In the base case (n = 500 employees, vaccination rate 20 %), the vaccination programme prevented 5.9 flu cases per year and, consequently, the loss of 29.4 productive days, leading to savings of € 11,162. With programme costs of € 2,564, this results in net savings of € 8,598 and a return on investment (ROI) of 335 %, i. e. savings of € 4.35 per euro invested. Scenario analyses of different industries and company sizes refine this outcome but confirm the same trend.

Conclusions: The results of both the base case and the scenario analyses demonstrate that workplace influenza vaccination can lead to substantial cost savings for companies and generate a significant ROI. The financial benefits of the vaccination programme increase with higher vaccination rates, larger workforces and rising labour costs. These findings highlight the economic attractiveness of workplace influenza vaccination programmes and confirm that such initiatives not only improve employee health but also enhance productivity and reduce costs for companies. Therefore, businesses should maintain and expand their vaccination programmes in order to reap both health and productivity benefits.

Keywords: influenza vaccination – cost-effectiveness – workplace – productivity – vaccination rate

ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2025; 60: 483–493

Ökonomische Bewertung der Grippeschutzimpfung am Arbeitsplatz in Deutschland – Eine Analyse der Grippesaison 2024/2025 aus betrieblicher Perspektive

Zielstellung: Diese Untersuchung verfolgt das Ziel, die Kostenwirksamkeit der Grippeschutzimpfung am Arbeitsplatz in Deutschland während der Grippesaison 2024/2025 zu analysieren. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der wirtschaftlichen Bewertung aus Unternehmenssicht, um die ökonomischen Effekte eines betrieblichen Impfprogramms zu ermitteln.

Methoden: Es wurde ein aktualisiertes Entscheidungsanalysemodell entwickelt, das auf nationalen Datenquellen sowie bereits veröffentlichter Literatur basiert. Umfangreiche Szenarioanalysen wurden durchgeführt, um die finanziellen Auswirkungen und die Kosteneffektivität eines Impfprogramms für verschiedene Unternehmensgrößen und Branchen zu bewerten; ferner wurde ein deutschlandweites Szenario, unter Einbezug aller Erwerbstätigen, untersucht.

Ergebnisse: In der Basisfallanalyse (n = 500 Beschäftigte, Impfquote 20 %) konnten durch das Impfprogramm jährlich 5,9 Grippeerkrankungen und somit 29,4 AU-(Arbeitsunfähigkeits-)Tage verhindert werden, was zu Einsparungen von 11.162 € führt. Bei Programmkosten von 2564 € ergibt sich eine Nettoersparnis von 8598 € und eine Kapitalrendite von 335 %, was Einsparungen von 4,35 € pro investiertem Euro bedeutet. Szenarioanalysen hinsichtlich Branchen und Betriebsgröße nuancieren dieses Ergebnis, bestätigen aber denselben Trend.

Schlussfolgerungen: Die Ergebnisse der Basisfallanalyse und der Szenarioanalysen zeigen, dass ein betriebliches Grippeschutzimpfprogramm signifikante Kostenersparnisse für Unternehmen erzeugen und eine hohe Rendite erzielen kann. Die durch das Impfprogramm erzielten absoluten Kosteneinsparungen nehmen zu mit steigender Impfquote, größerer Belegschaft und höheren Arbeitskosten. Diese Erkenntnisse aus dem aktualisierten Entscheidungsmodell unterstreichen die wirtschaftliche Attraktivität von betrieblichen Grippeschutzimpfprogrammen und bestätigen, dass derartige Initiativen nicht nur zur Verbesserung der Gesundheitslage der Belegschaft beitragen, sondern auch zur Produktivitätssteigerung und Kostenreduktion im Unternehmen. Daher sollten Betriebe ihre Impfprogramme verstetigen bzw. ausbauen, um sowohl gesundheitliche als auch betriebswirtschaftliche Vorteile abzuschöpfen.

Schlüsselwörter: Grippeimpfung – Kostenwirksamkeit – Arbeitsplatz – Produktivität – Impfquote

Einleitung

Jährlich sind in Deutschland erhebliche Teile der Bevölkerung von der Virusgrippe (Influenza) sowie grippeähnlichen Infekten („influenza-like illness“, ILI) betroffen, was signifikante wirtschaftliche Auswirkungen auf Unternehmen hat. Expertenschätzungen zufolge leiden 5–25 % der Bevölkerung während Grippewellen an diesen Erkrankungen. In Europa gibt es bis zu 50 Millionen Influenza-Fälle jährlich, die zu erheblichen Arbeitsausfällen und Produktivitätsverlusten führen (Fisman et al. 2024; Fragaszy et al. 2018). Grippe und grippale Infekte sind für substanzielle Arbeitszeitverluste verantwortlich, insbesondere unter ungeimpften Erwachsenen (Petrie et al. 2016). Diese Faktoren führen zu einem signifikanten Anstieg der Fehlzeiten, wobei bis zu 75 % der Arbeitnehmenden Arbeit aufgrund von Influenza oder ILI versäumen (Fisman et al. 2024). In diesem Kontext hat sich gezeigt, dass Grippeimpfungen am Arbeitsplatz eine effektive Strategie darstellen können, um die Beschwerden der Beschäftigten zu reduzieren und die allgemeine Produktivität zu steigern (Windorfer et al. 2006). Studien belegen, dass durch Impfungen nicht nur Fehlzeiten gesenkt, sondern auch die Ansteckungsgefahr verringert werden kann, was wiederum den Schutz der gesamten Belegschaft erhöht (Dille 1999; Kumpulainen et al. 1997; Van Wormer et al. 2017).

In Deutschland empfiehlt das Robert Koch-Institut (RKI) die Grippeimpfung insbesondere für bestimmte Risikogruppen. Für Personen unter 60 Jahren ohne Begleiterkrankungen wird jedoch keine generelle Impfempfehlung ausgesprochen (Robert Koch-Institut 2024). Diese Unterscheidung rückt die Verantwortung für die Grippeimpfung am Arbeitsplatz in den Fokus der Unternehmen sowie der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte, die individuelle Risikofaktoren und die gesundheitlichen Bedürfnisse ihrer Belegschaft berücksichtigen müssen. Die Nachfrage nach betrieblichen Impfprogrammen wird somit nicht nur durch gesundheitliche Bedarfe der Beschäftigten, sondern auch durch die institutionelle beziehungsweise betriebsärztliche Empfehlungen sowie einen Fürsorgestreben der Unternehmen getragen.

Zielsetzung

Diese Studie zielt darauf ab, die Kostenwirksamkeit von Grippeschutzimpfungen am Arbeitsplatz in Deutschland während der Grippesaison 2024/2025 zu analysieren. Durch die Betrachtung verschiedener Branchen und Unternehmensgrößen wird untersucht, wie das wirtschaftliche Potenzial eines betrieblichen Grippeschutz-Impfprogramms aus der Perspektive der Unternehmen optimal gehoben werden kann. Indem die ökonomische Analyse auf aktuellen Rahmenbedingungen des Arbeitsmarkts fußt und mit den neuesten Daten untermauert wird, soll der Nutzen solcher Programme für Arbeitgeber belastbar quantifiziert und eingänglich dargestellt werden.

Methoden

Für die Analyse der Kostenwirksamkeit der Grippeschutzimpfung am Arbeitsplatz wurde – in Anlehnung an eine Vorläuferversion (Windorfer et al. 2006) – ein aktualisiertes Entscheidungsanalysemodell unter Anwendung einer Unternehmensperspektive entwickelt. Hier fanden eine grundlegende Überarbeitung und Weiterentwicklung dahingehend statt, dass völlig neue (Subgruppen-)Analysen ermöglicht werden; des Weiteren wurden aktuelle epidemiologische, statistische und Kostendaten in das Modell implementiert. Die vorliegende gesundheitsökonomische Analyse fokussiert sich ausschließlich auf die Auswirkungen und Kosten des Impfprogramms, die aus der Perspektive des Unternehmens entstehen; Effekte außerhalb der betrieblichen Produktivität, das heißt, Vorteile in Freizeit beziehungsweise Privatleben, bleiben unberücksichtigt.

Eingabeparameter und Datenquellen

Die Eingabeparameter stammen aus nationalen Datenquellen und bereits veröffentlichter Literatur und werden ergänzt durch unternehmensspezifische Daten, die in den Szenarioanalysen variiert werden. Alle in der Basisfallanalyse des Modells genutzten Eingabeparameter und die entsprechenden Referenzen, Berechnungen oder Annahmen sind in ➥ Tabelle 1 dargestellt. Die Datenerhebung umfasst eine Kombination aus gezielten Literatursuchen, Datenbankrecherchen und Recherchen in Internetquellen.

Die Basisfallanalyse geht von einer Belegschaftsgröße von 500 Beschäftigten aus, von denen 69 % in Vollzeit und 31 % in Teilzeit arbeiten (Statistisches Bundesamt 2025a). Die Arbeitskosten pro Tag liegen bei 329 € für Vollzeitkräfte und bei 175 € für Teilzeitkräfte, was durchschnittlichen Arbeitskosten pro Tag von 281 € entspricht (Statistisches Bundesamt 2024a). Diese Daten werden in Szenarioanalysen variiert, um verschiedene Unternehmensgrößen und Branchen (Gehaltsstrukturen) abzubilden.

Entsprechend der Zahlen des Robert Koch-Instituts wird im Modell davon ausgegangen, dass die Grippe-Jahresinzidenz – basierend auf der Saison 2024/2025 – bei 11,6 % liegt. Diese Jahresinzidenz der Virusgrippe (Influenza A und B) in der erwachsenen Bevölkerung wurde auf Basis der Daten des Wochenberichts zu akuten respiratorischen Erkrankungen (ARE) berechnet (Robert Koch-Institut 2025). Dazu wurde die durchschnittliche wöchentliche ARE-Inzidenz bei Erwachsen von März 2024 bis Februar 2025 ermittelt (ca. 5700 ARE je 100.000 Erwachsene je Woche). Des Weiteren wurde die durchschnittliche bereinigte Positivenrate für Influenza A und B Viren, auf Basis der stichprobenartig durchgeführten Rachenabstriche, von März 2024 bis Februar 2025 ermittelt (ca. 3,9 % Influenza A und B). Daraus ergibt sich eine Grippe-Jahresinzidenz (Influenza A und B) bei Erwachsenen in Höhe von 11,6 % (5700/100.000 ARE-Wocheninzidenz × 52 Wochen × 3,9 % Positivenrate ≈ 11,6 %).

Weitere zentrale Parameter des Impfprogramms sind

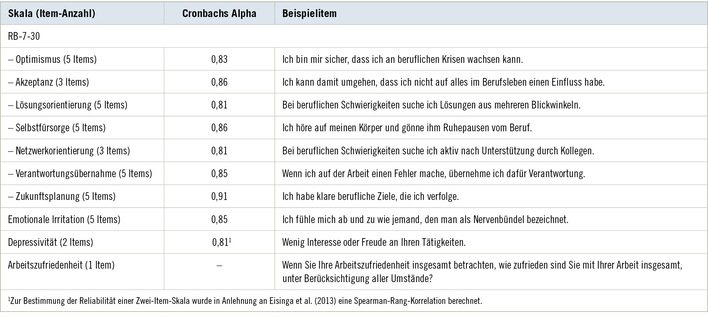

Table 1: Input parameters of the health economic model – base case analysis

Modellbeschreibung

Das gesundheitsökonomische Entscheidungsanalysemodell simuliert die Krankheits- und Kostenfolgen eines im Unternehmen durchgeführten Grippeschutzimpfungsprogramms im Vergleich zur Nichtdurchführung eines Impfprogramms. Das Modell bewertet den finanziellen Nutzen geringerer Fehlzeiten und geringerem Produktivitätsausfall während der Arbeitsaktivität. Die Ergebnisse werden als Nettoeinsparung und als Rendite (Kosten-Nutzen-Verhältnis) für den Arbeitgeber angegeben.

Unternehmens bei Absentismus (Ersatz durch Überstunden, Ersatz durch Leiharbeit, kein Ersatz), Preis pro Impfstoffdosis sowie seine Verabreichung. Es wird davon ausgegangen, dass durch das Impfprogramm keine relevanten Fixkosten entstehen, da Unternehmen in der betrachteten Größenordnung grundsätzlich über einen betriebs-/werksärztlichen Dienst verfügen, der für die Durchführung eines Impfprogramms bereitsteht.

Szenarioanalysen

Durch die Simulation unterschiedlicher Unternehmensgrößen (Anzahl Beschäftigte: 250, 500, 1000 und 2500) und unterschiedlicher Arbeitskosten je Stunde (30 € bis 70 €, in 10-€-Schritten) werden die Schlüsselergebnisse für die Situation verschiedener Unternehmen und Branchen/Wirtschaftszweige in Deutschland dargestellt. Des Weiteren wird in diesen Analysen der Einfluss der Impfquote untersucht (10–30 %, in 10 %-Schritten). Dies ermöglicht es den Betriebsärztinnen und -ärzten sowie der Unternehmensleitung, auf jene Ergebnisse zu fokussieren, die ihr individuelles Unternehmen im Hinblick auf Beschäftigtenzahl, Arbeitskosten und Impfquote am besten abbilden.

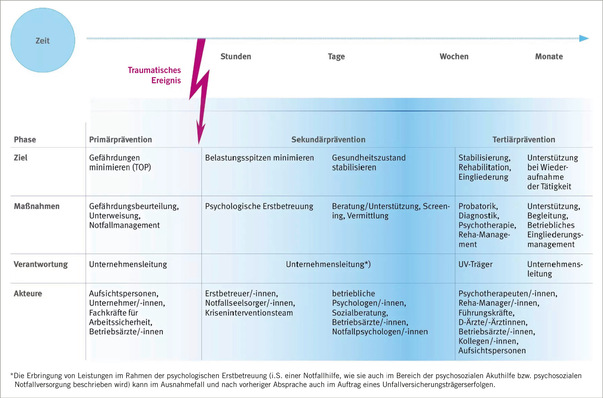

Deutschlandweites Szenario

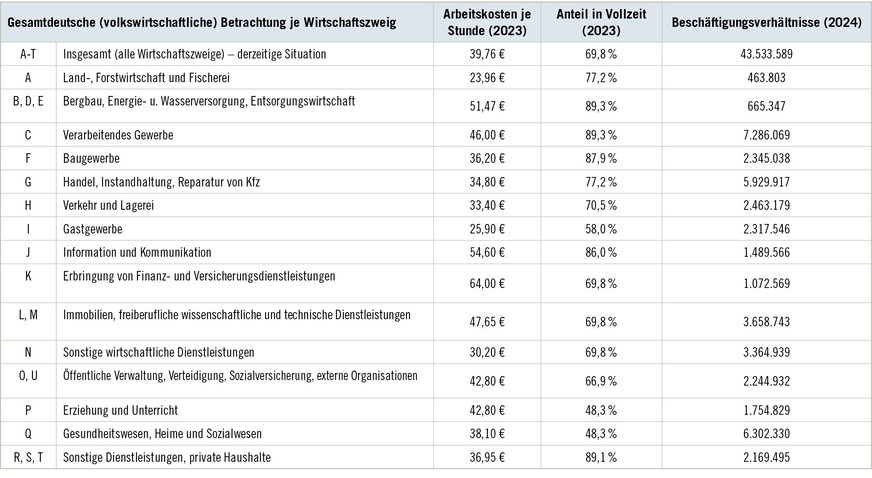

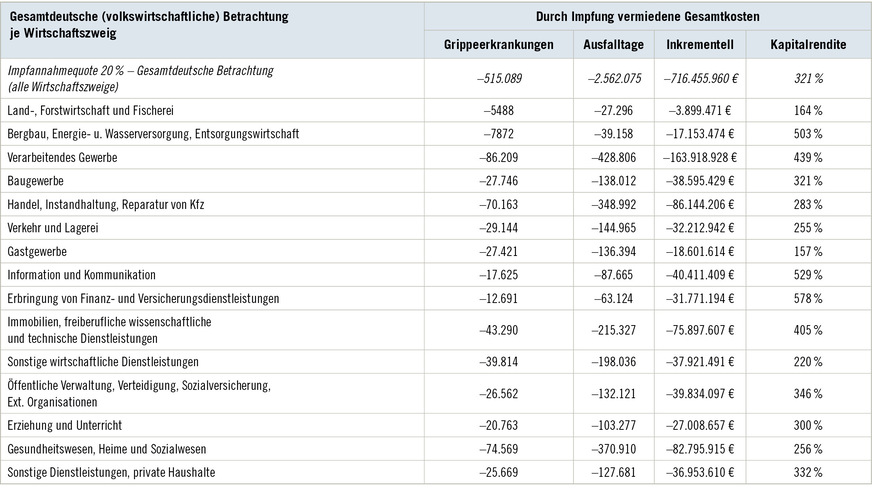

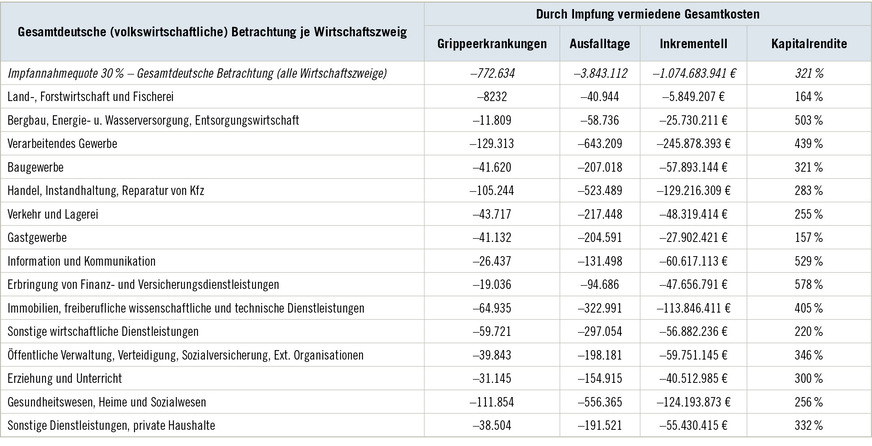

Die Auswirkungen von betrieblichen Grippeschutzimpfungsprogrammen werden auch im Rahmen eines deutschlandweiten (d. h. gesamtvolkswirtschaftlichen) Szenarios simuliert. Hierbei werden die Schlüsselergebnisse für alle Beschäftigten in Deutschland und je Wirtschaftszweig dargestellt. Ebenso wird hier untersucht, welchen Einfluss die Impfquote auf diese deutschlandweite Betrachtung hat. Die Eingabedaten für dieses „gesamtdeutsche“ Szenario sowie die Ergebnisse für einzelne Szenarien und Wirtschaftszweige sind sehr umfänglich und werden daher detailliert im Anhang dargestellt. Die Datengrundlage dafür bilden die Anzahl der Beschäftigten je Wirtschaftszweig (Bundesagentur für Arbeit 2024), die Arbeitskosten je Stunde je Wirtschaftszeig (Statistisches Bundesamt 2024c) und der Anteil der Vollzeitbeschäftigten je Wirtschaftszweig ((Statistisches Bundesamt 2024d). Diese Daten sind in ➥ Tabelle 3 im Anhang dargestellt.

Im Manuskript wird lediglich die gesamtdeutsche (volkswirtschaftliche) Betrachtung aller Wirtschaftszweige dargestellt. Die detaillierten Ergebnisse je Wirtschaftszweig können den ➥ Tabellen 4 bis 6 im Anhang entnommen werden.

Ergebnisse

Basisfallanalyse

Die Ergebnisse der Basisfallanalyse sind in ➥ Abb. 1 dargestellt.

Durch das Impfprogramm konnten im Musterbetrieb jährlich 5,9 Grippeerkrankungen und ein Verlust von 29,4 Produktivtagen verhindert werden. Dies führt zu Einsparungen von 3711 € bei den Produktivitätsverlusten und 7450 € bei den Personalersatzkosten, was zu Gesamteinsparungen von 11.162 € führt.

Demgegenüber stehen Kosten für das Impfprogramm in Höhe von 2564 €, was zu Nettoeinsparungen von 8598 € führt. Somit werden die Kosten des Impfprogramms vollständig durch die entstehenden Einsparungen gedeckt und erwirtschaften darüber hinaus einen positiven Deckungsbeitrag.

Die Kapitalrendite liegt in dieser Basisfallanalyse bei 335 %. Das bedeutet, dass für jeden investierten Euro Einsparungen in Höhe von 4,35 € generiert werden, was einem (Netto-)Gewinn von 3,35 € je eingesetztem Euro entspricht.

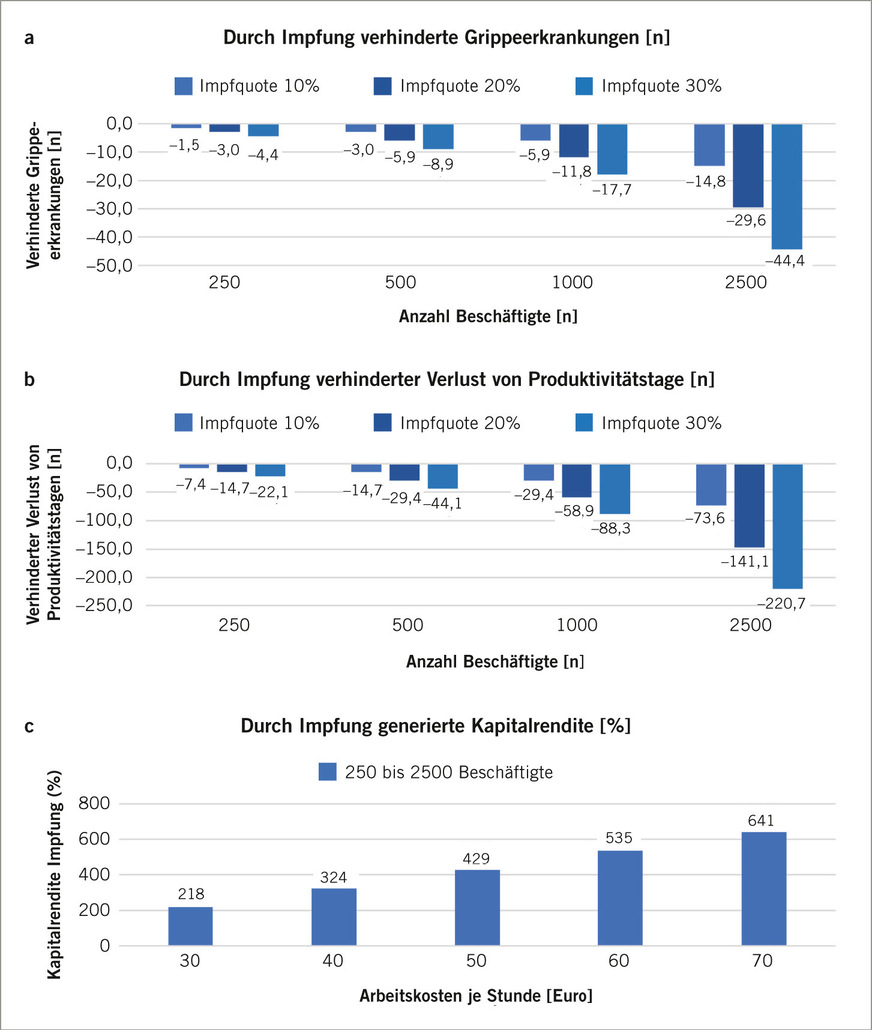

Fig. 2: Results of the scenario analyses: influenza cases, productivity days and return on investment

Unternehmensszenarien

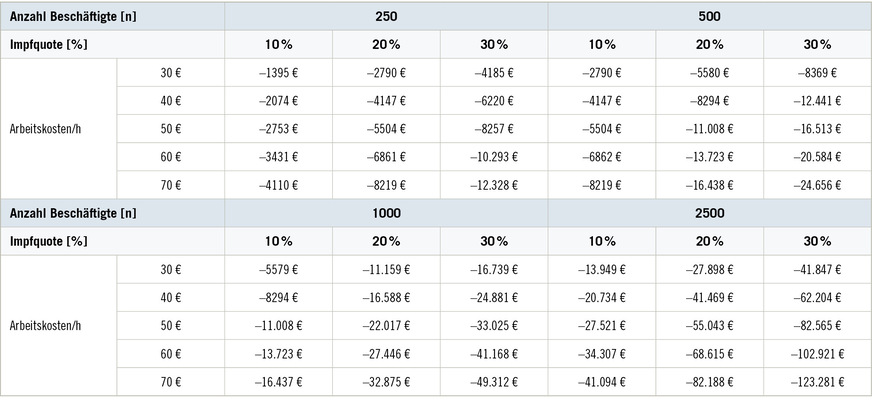

Die Ergebnisse der Unternehmensszenarien sind in Abb. 2 und in Tabelle 2 dargestellt.

In ➥ Abb. 2 wird ersichtlich, dass die Anzahl der durch die Impfung verhinderten Grippeerkrankungen (Abb. 2a) und die verhinderte Anzahl von Produktivtagen (Abb. 2b) durch die Unternehmensgröße und die Impfquote beeinflusst werden. Im Gegensatz dazu haben weder die Impfquote noch die Unternehmensgröße einen Einfluss auf die Kapitalrendite, die ausschließlich durch die Arbeitskosten pro Stunde bestimmt wird (Abb. 2c). Dies hängt mit dem linearen Zusammenhang zwischen Kosten und Einsparungen zusammen, da im Modell keine Fixkosten für das Impfprogramm angenommen werden. Würden Fixkosten berücksichtigt, würde sich die Kapitalrendite mit zunehmender Unternehmensgröße sowie höherer Impfannahmequote leicht verbessern.

In ➥ Tabelle 2 sind die Kosteneinsparungen für die verschiedenen Unternehmensszenarien dargestellt. Diese Einsparungen werden durch alle Parameter beeinflusst, die in den Szenarioanalysen variiert wurden. Alle Parameter zeigen gemeinsam, dass eine Steigerung (größere Belegschaft, höhere Impfquote, höhere Arbeitskosten) stets zu steigenden Kosteneinsparungen führt. Die Tabelle ermöglicht es Betriebsärztinnen und -ärzten sowie der Unternehmensführung, die möglichen Kostenfolgen des Angebots oder der Ausweitung der Grippeschutzimpfung für ihr individuelles Unternehmen abzuschätzen.

Table 2: Results of scenario analyses – cost savings

Bundesweites Szenario

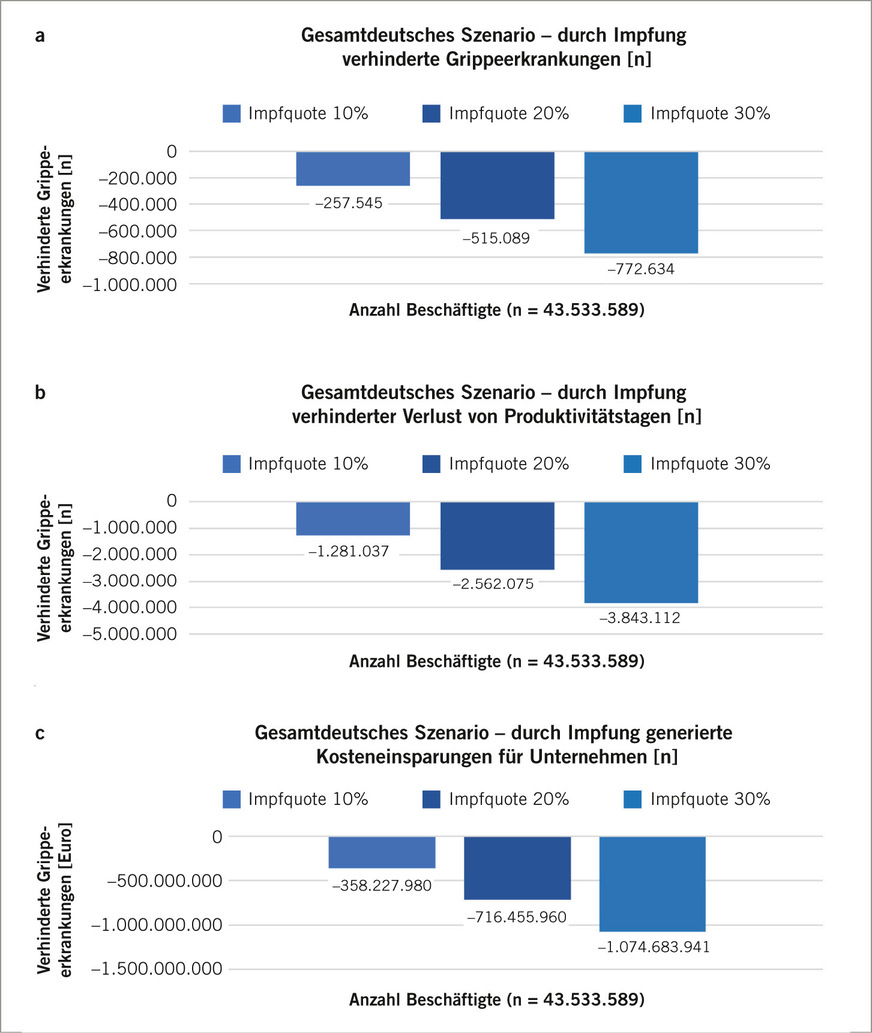

Das bundesweite Szenario zeigt die Auswirkungen von Grippeschutzimpfungen am Arbeitsplatz aus (gesamt-)volkswirtschaftlicher Perspektive. Die Ergebnisse, die die Gesamtheit der Erwerbstätigen in Deutschland abbilden, sind in Abb. 3 dargestellt.

➥ Abbildung 3 (siehe folgende Seite) verdeutlicht, dass durch die Grippeschutzimpfung am Arbeitsplatz eine signifikante Anzahl von Grippeerkrankungen vermieden werden kann. Dies führt zu einer Reduktion der verlorenen Produktivtage und ermöglicht damit erhebliche Kosteneinsparungen aus Unternehmenssicht. Bei einer durch ein strukturiertes Impfprogramm als erreichbar angenommenen Impfquote von 30 % können über 770.000 Erkrankungsfälle verhindert, mehr als 3,8 Millionen Produktivtage gerettet und Kosten von über 1,07 Milliarden Euro für die Unternehmen vermieden werden (absolute Werte). Die Kapitalrendite in einem deutschlandweiten Szenario beträgt 321 %, und zwar unabhängig von der Impfquote (in der Abwesenheit von Fixkosten), da diese Zähler und Nenner gleichermaßen beeinflusst und die Kapitalrendite als Verhältniszahl somit konstant sein lässt.

Fig. 3: Results of the nationwide scenario – influenza cases, productivity days

Diskussion

Die Ergebnisse der Basisfallanalyse sowie der Szenarioanalysen zeigen deutlich, dass Grippeschutzimpfungen am Arbeitsplatz allgemein substanzielle Kosteneinsparungen für Unternehmen mit sich bringen und eine hohe Rendite erwirtschaften können. Die für das Impfprogramm eingesetzten Mittel erzeugen signifikante Kosteneinsparungen, die mit steigender Impfquote, wachsender Belegschaft und höheren Arbeitskosten weiter zunehmen. Diese Erkenntnisse unterstreichen die wirtschaftliche Attraktivität von Impfprogrammen und bestätigen, dass solche Initiativen nicht nur zur Verbesserung der Gesundheitslage der Belegschaft beitragen, sondern auch zur Produktivitätssteigerung und Kostenreduktion in Unternehmen.

Die Ergebnisse unserer Analyse werden durch die Fall-Kontroll-Studie von Campbell et al. (1997) in einer US-Kohorte bestätigt, die ebenfalls signifikante Einsparungen durch Grippeschutzimpfungen am Arbeitsplatz aufweist. Obwohl die berechnete Rendite von 258 % etwas niedriger ausfiel als die in unserer Studie ermittelten 321 %, verdeutlichen beide Untersuchungen, dass Impfprogramme wesentliche Vorteile in Bezug auf die Verringerung von Fehlzeiten und Kosten für Unternehmen bieten.

Eine neuere Studie von Hubble et al. (2021), die die Kosteneffektivität von Influenzaimpfungen für Beschäftigte im Rettungsdienst untersucht, hebt hervor, dass ein obligatorisches Impfprogramm eine beeindruckende Rendite von 370 % erreichen kann. Diese Rentabilität wird durch die Vermeidung von Fehlzeiten, Produktivitätsverlusten durch Präsentismus sowie die Einsparungen bei medizinischen Behandlungskosten erzielt. Diese Ergebnisse verstärken die wirtschaftlichen Vorteile von betrieblichen Grippeschutz-Impfprogrammen und unterstützen die Daten, die wir im Rahmen unserer Modellierung präsentiert haben.

Darüber hinaus untermauern die Ergebnisse einer deutschen Studie, die einen Vorläufer unseres Modells verwendet hat (Windorfer et al. 2006), die Rentabilität von Grippeimpfungen am Arbeitsplatz. Diese Untersuchung zeigt, dass die Einführung eines Impfprogramms eine Rendite von 271 % mit sich bringt.

Insgesamt belegen diese Studien, dass Investitionen in Influenzaimpfungsprogramme nicht nur zur Verbesserung der Mitarbeitergesundheit beitragen, sondern auch signifikante betriebswirtschaftliche Vorteile für Unternehmen bieten. Daher sollten Unternehmen in Betracht ziehen, ihre Infektpräventionsstrategien dahingehend zu intensivieren, um sowohl die Gesundheit ihrer Beschäftigten zu fördern als auch ihre eigene betriebswirtschaftliche Nachhaltigkeit zu sichern.

Obwohl die Grippeimpfung nachweislich die Ansteckungsgefahr Dritter verringert (Dille 1999; Kumpulainen et al. 1997; Van Wormer et al. 2017), wurde dieser Aspekt in unserem Modell nicht berücksichtigt. Verlässliche Zahlen zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos fehlen, und diese sind stark von der Kontaktintensität des jeweiligen beruflichen Umfelds, gar der Kontaktfreudigkeit der/des einzelnen Beschäftigten, abhängig. Eine Berücksichtigung dieses Einflusses könnte die ohnehin schon positiven Ergebnisse unserer Analyse zwar weiter verbessern, stellt jedoch eine methodische Herausforderung dar, da es schwierig ist, diese Effekte quantitativ zu erheben sowie modelltechnisch korrekt abzubilden.

Methodisch haben wir die Übertragbarkeit der Grippe, die vor allem im Fall des betrieblichen Präsentismus ein Problem darstellen kann, nicht im Sinne eines epidemiologischen SEIR1-Modells modelliert. Neben der sonst drohenden methodischen Überfrachtung des Modells unterstreicht diese bewusste Entscheidung ferner unseren Anspruch, eine realistische – im Zweifel zurückhaltende – Schätzung zum Impact der saisonalen Grippe sowie ihrer Impfprävention abzugeben. Die Vernachlässigung der Ansteckungsgefahr durch „Präsentisten“ führt zwingend zu einer Unterschätzung des epidemiologischen und betriebswirtschaftlichen Potenzials des Impfprogramms; erwartungsgemäß würde nämlich sonst insbesondere im Impfablehnungs-Arm die Weitergabe der Infektion stärker zu Buche schlagen und somit den Nutzen der Infektprävention mittels Grippeimpfung weiter unterstreichen.

Umgekehrt, im Zweifel kompensatorisch, haben wir auf die Abbildung von Produktivitätsverlusten aufgrund von Impfnebenwirkungen verzichtet, da diese eher als mild und passager zu bezeichnen sind und somit als vernachlässigbar erachtet werden können; ihre Abbildbarkeit in Form von messbaren Produktivitätsverlusten entbehrt einer soliden Datengrundlage, ist sehr Setting-spezifisch und wäre eher spekulativ. Ebenfalls unberücksichtigt blieben der Zeitaufwand für die Rezeption der Impfung, denn bei einem gut strukturierten Impfprogramm, mit entsprechender Vorbereitung (Anamnesebogen vorab, stringente Terminierung, Eintreten mit „Ärmel oben“) durch einen effizienten betriebs-/werksärztlichen Dienst vor Ort erachten wir diesen als gering und ebenfalls vernachlässigbar. Gleiches gilt für die Kosten der „Kampagne“, da sich die üblichen Poster/Plakate, Mailings und/oder eine entsprechende Intranetseite in Betrieben der betrachteten Größe für ein kaum messbares Budget darstellen lassen.

Durch das Arbeiten mit aggregierten Werten für eine gesamte Grippesaison verzichtet unser Modell auf die Abbildung eines Personenzeitprofils der saisonalen Grippeepidemie. Zwar könnte das Wissen um erwartete AU-Peaks einen Beitrag zur genauen Personalplanung leisten; einen handlungsweisenden Einfluss auf die betriebswirtschaftliche Frage, ob ein Impfprogramm – und zwar zu Beginn der Saison – angeboten werden sollte, hätte die Verlaufskurve jedoch eher nicht.

Eine weitere Limitation unseres Modells besteht im ausschließlichen Fokus auf die Unternehmensperspektive. Es werden keine direkten medizinischen Kosten, wie zum Beispiel Arztbesuche oder Krankenhausaufenthalte, in die Analyse einbezogen. Daher sind die in unseren deutschlandweiten Szenarien ermittelten Einsparungen nicht mit den Schätzungen zu den gesamtgesellschaftlichen Kosten von Grippewellen vergleichbar, da wir lediglich den Einfluss der Grippeerkrankungen auf die unternehmensgebundene Produktivität darstellen. Eine gesamtgesellschaftliche Analyse würde einen „Subventionseffekt“ betrieblicher Impfprogramme zu Gunsten des Gesundheitssystems abbilden, der jedoch nicht Gegenstand unsere Analyse war.

Nicht variiert haben wir in unseren Szenarioanalysen den Anteil von Teilzeitkräften sowie die betriebsinterne Personalersatzpolitik (gar nicht vs. Überstunden vs. Leiharbeit); hier gelten die in Tabelle 1 aufgeführten Werte, die auf die meisten Unternehmen zutreffen dürften. Das Modell ist aber dahingehend angelegt, dass auch mit stark abweichenden Werten gerechnet werden kann. Auf eine geschlechterspezifische Modellierung haben wir bewusst verzichtet, da diese den Bedarf an erheblicher Feinkörnigkeit der Datenbasis mit sich brächte, von medizinischen Daten (Inzidenz der Grippe, Wirksamkeit der Impfung, Dauer der Infektion) bis zu verhaltensbezogenen Merkmalen (Annahmequote, Präsentismus, Absentismus). Neben dem Aspekt des Datenbedarfs hätte dies auch die Modellstrukturierung überfrachtet und wäre schließlich weit über das gesetzte Ziel der Rentabilitätsberechnung eines betrieblichen Gruppeschutzimpfprogramms hinausgeschossen.

Neben den zu erwartenden Kosteneinsparungen gibt es noch weitere überzeugende Gründe, ein solches – für die Belegschaft kostenloses – Impfprogramm anzubieten. Der Präventionsgedanke spielt hierbei eine zentrale Rolle: Der Arbeitgeber zeigt, dass er sich nicht nur um die Produktivität seiner Mitarbeitenden kümmert, sondern auch um deren Gesundheit; dies fördert ein positives Unternehmensbild: Die Botschaft der Krankheitsprävention stärkt das Image des Betriebs als fürsorglichen Arbeitgeber, was die Identifikation der Beschäftigten mit dem Unternehmen erhöht und die Loyalität stärkt. Eine erhöhte Arbeitsplatzzufriedenheit ist oft die Folge, wodurch sich die Fluktuation reduziert. Diese Reduktion erfolgt somit sowohl kurzfristig durch die unmittelbare Infektprävention als auch langfristig durch gesteigerte Mitarbeiterbindung. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kommt dies dem Unternehmen zugute, da so insgesamt geringere Such- und Einarbeitungskosten anfallen.

Nicht zu vernachlässigen ist auch der Effekt der Familienfürsorge: Geimpfte Beschäftigte schützen nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Familienangehörigen, indem sie die Wahrscheinlichkeit der Weitergabe des Virus verringern. Insgesamt unterstreichen diese Faktoren die weitreichenden Vorteile, die ein Impfprogramm sowohl für die Mitarbeitenden, das Unternehmen als Ganzes sowie die Volkswirtschaft per se mit sich bringt.

Die Ergebnisse unserer Analyse zeigen deutlich, dass die Impf(annahme)quote einen erheblichen Einfluss auf die Krankheitsrate und die damit verbundenen absoluten Kosteneinsparungen hat. Aus diesem Grund sollte die Steigerung der Impfquote ein zentraler Fokus zukünftiger Forschungsarbeiten sein. Es wäre sinnvoll, die Hauptfaktoren zu untersuchen, die zur Steigerung der Annahmequote eines Impfprogramms führen. Dazu könnten Aspekte wie Aufklärung, Zugang zu Impfstoffen und Anreizsysteme gehören. Erkenntnisse in diesem Bereich würden Betriebsärztinnen und -ärzte dabei unterstützen, Impfprogramme am Arbeitsplatz weiter zu optimieren und die Akzeptanz innerhalb der Belegschaft zu erhöhen. Solche Studien könnten zudem wertvolle Erkenntnisse beisteuern, um die Effektivität von Impfinitiativen zu maximieren, was sowohl der Gesundheit der Beschäftigten als auch den wirtschaftlichen Zielen der Unternehmen zugutekäme.

Table 3: Input data for the nationwide scenario per economic sector

Table 4: Results nationwide scenario - vaccination acceptance rate 10 %

Table 5: Results nationwide scenario – vaccination acceptance rate 20 %

Table 6: Results nationwide scenario – vaccination acceptance rate 30 %

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse dieser Analyse zeigen, dass ein strukturiertes Impfprogramm nicht nur kosteneffektiv und rentabel ist, sondern auch zur Erhaltung der Produktivität der Belegschaft beiträgt. In Zeiten des Fachkräftemangels stellt dies einen wesentlichen Faktor dar, um die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen langfristig zu sichern.

Darüber hinaus kann ein gezieltes Grippeimpfungsprogramm signifikante Kosteneinsparungen für Arbeitgeber in Deutschland generieren, insbesondere während Phasen hoher Influenza-Aktivität und unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen einzelner Branchen. Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit, Impfprogramme spezifisch zu gestalten und zu implementieren, um sowohl die Gesundheit der Beschäftigten als auch die wirtschaftliche Stabilität der Unternehmen zu gewährleisten.

Offenlegung und Interessenkonflikt: Die Autoren haben im Rahmen der Zuwendungsforschung eine zweckungebundene Forschungsförderung der Fa. Mylan Germany GmbH (Grant n° 4900370906) erhalten. Die Autoren waren dem Förderer jedoch weder weisungsgebunden, freigabeverpflichtet o. Ä.; ferner ist eine ganze Produktgattung (Grippe-Impfstoff) und kein konkretes Produkt Gegenstand der Forschung. Dennoch ist die Offenlegung im Bestreben der Autoren, um dem Anschein einer möglichen Befangenheit/eines Interessenkonflikts entgegenzutreten.

Darlegung der Autorenschaft: York Zöllner (YZ) hat eine Vorläuferversion des gesundheitsökonomischen Modells entwickelt und das aktuelle Modell gemeinsam mit Björn Schwander (BS) konzipiert. BS hat die Datenrecherche durchgeführt und die Analysen vorgenommen. YZ hat die Analysen überprüft und Ergebnisse validiert. BS hat den Erstentwurf des Manuskripts erstellt, YZ hat ihn weiterentwickelt und finalisiert.

Literatur

Blanchet Zumofen MH, Frimpter J, Hansen SA: Impact of influenza and influenza-like illness on work productivity outcomes: a systematic literature review. Pharmacoeconomics 2023; 41: 253–273. doi:10.1007/s40273-022-01224-9 (Open Access).

Brouwer W, Verbooy K, Hoefman R, van Exel J: Production losses due to absenteeism and presenteeism: the influence of compensation mechanisms and multiplier effects. Pharmacoeconomics 2023; 41:1103–1115. doi:10.1007/s40273-023-01253-y (Open Access).

Bundesagentur für Arbeit: Betriebe nach Betriebsgrößenklassen – Deutschland, Länder und Kreise (Jahreszahlen – Stand Juni 2024). https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202406/iiia6/… (abgerufen am 25.02.2025).

Campbell DS, Rumley MH: Cost-effectiveness of the influenza vaccine in a healthy, working-age population. J Occup Environ Med 1997; 39: 408–414. doi:10.1097/00043764-199705000-00006.

Chang S, Woo S: Critical review of previous studies on labor productivity loss due to overtime. KSCE Journal of Civil Engineering 2017; 21: 2551–2557. doi:10.1007/s12205-017-1652-0.

Dille JH: A worksite influenza immunization program. Impact on lost work days, health care utilization, and health care spending. AAOHNJ 1999; 47: 301–309.

Fisman D, Postma M, Levin MJ, Mould-Quevedo J: Absenteeism and productivity loss due to influenza or influenza-like illness in adults in Europe and North America. Diseases 2024; 12: 331. doi:10.3390/diseases12120331 (Open Access).

Fragaszy EB, Warren-Gash C, White PJ et al.: Effects of seasonal and pandemic influenza on health-related quality of life, work and school absence in England: Results from the Flu Watch cohort study. Influenza Other Respir Viruses 2018; 12: 171–182. doi:10.1111/irv.12506 (Open Access).

Hagey TS, Lazar M, Kaczmarek M, Bacci S, Kissling E; VEBIS study team: Influenza vaccine effectiveness in Europe: Results from the 2022–2023 VEBIS (Vaccine Effectiveness, Burden and Impact Studies) primary care multicentre study. Influenza Other Respir Viruses 2024; 18: e13243. doi:10.1111/irv.13243 (Open Access).

Hubble MW, Renkiewicz GK: Estimated cost effectiveness of influenza vaccination for emergency medical services professionals. West J Emerg Med 2021; 22: 1317–1325. doi:10.5811/westjem.2021.7.50681 (Open Access).

Kumpulainen V, Makela M: Influenza vaccination among healthy employees: a costbenefit analysis. Scand J lnfect Dis 1997; 29: 181–185. https://doi.org/10.3109/00365549709035881.

KVBW – Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 2025: Grippeimpfung in der Saison 2025/2026. https://www.kvbawue.de/praxis/verordnungen/impfungen (abgerufen am 21.02.2025).

Lisi D, Malo MA: The impact of temporary employment on productivity. J Labour Market Res 2017; 50: 91–112. https://doi.org/10.1007/s12651-017-0222-8 (Open Access).

Maurel M, Pozo F, Pérez-Gimeno G et al.; VEBIS study team: Influenza vaccine effectiveness in Europe: Results from the 2022–2023 VEBIS (Vaccine Effectiveness, Burden and Impact Studies) primary care multicentre study. Influenza Other Respir Viruses 2024; 18: e13243. doi:10.1111/irv.13243 (Open Access).

Robert Koch-Institut: Impfempfehlung saisonale Influenza (Stand: 31.10.2024). https://www.rki.de/SharedDocs/FAQs/DE/Impfen/Influenza/FAQ_Liste_Impfem… (abgerufen am 25.02.2025).

Robert Koch-Institut: ARE-Wochenbericht des RKI – Aktuelles zu akuten respiratorischen Erkrankungen in der 7. Kalenderwoche (10.2. bis 16.2.2025). https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/12404/ARE_Wochenbericht_KW0… (abgerufen am 21.02.2025).

Statistisches Bundesamt 2024 (a): Eine Arbeitsstunde kostete im Jahr 2023 im Schnitt 41,30 Euro. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/04/PD24_165_6… (abgerufen am 20.02.2025).

Statistisches Bundesamt 2024 (b): Wichtige gesamtwirtschaftliche Größen in Milliarden Euro, Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Volkswirtschaftliche-Gesamtrechnungen-Inlandsprodukt/Tabellen/inlandsprodukt-gesamtwirtschaft.html

(abgerufen am 20.02.2025).

Statistisches Bundesamt 2024 (c): Arbeitskosten je geleistete Stunde (Jahresschätzung 2023): Deutschland, Jahre, Wirtschaftsbereiche. https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/62411/table/… (abgerufen am 25.02.2025).

Statistisches Bundesamt 2024 (d): Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach der ausgeübten Tätigkeit der Klassifikation der Berufe am 30. Juni 2024. https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit… (abgerufen am 25.02.2025).

Statistisches Bundesamt 2025 (a): Teilzeitquote erneut leicht gestiegen auf 31% im Jahr 2023. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/04/PD24_N017_… (abgerufen am 20.02.2025).

Statistisches Bundesamt 2025 (b): Leichter Rückgang: Vollzeitbeschäftigte haben 2023 durchschnittlich 39,8 Wochenstunden gearbeitet. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/10/PD24_N054_… (abgerufen am 20.02.2025).

Techniker Krankenkasse 2022: Dossier 2022 – Präsentismus in einer zunehmend mobilen Arbeitswelt – Datenanalyse und aktuelle Studienlage 2022 (siehe Seite 8 Ergebnisse). https://www.tk.de/resource/blob/2143236/e7a6b3beba55964a56d7072f374a5e7… (abgerufen am 20.02.2025).

Techniker Krankenkasse 2025: Krankenstand 2024 leicht gesunken – stagniert auf hohem Niveau. https://www.tk.de/presse/themen/praevention/gesundheitsstudien/krankens… (abgerufen am 20.02.2025).

Van Wormer JJ, King JP, Gajewski A, McLean HQ, Belongia EA: Influenza and workplace productivity loss in working adults. J Occup Environ Med 2017; 59: 1135–1139. DOI:10.1097/JOM.0000000000001120.

Windorfer A, Ryan J, Zoellner Y: Ökonomische Bewertung von Grippeimpfungen am Arbeitsplatz in Deutschland. ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2006; 41: 248–253.

Kontakt

Prof. Dr. York Zöllner

HAW Hamburg, Fakultät Life Sciences

Dept. Gesundheitswissenschaften

Ulmenliet 20, 21033 Hamburg

yorkfrancis.zoellner@haw-hamburg.de

Relevanz für die Praxis

die Gesundheitskosten und Produktivitätsverluste erheblich senken und sich für Unternehmen jeder Größe erheblich rentieren.

von Grippeimpfprogrammen am Arbeitsplatz: nicht nur um Kosten einzusparen, sondern auch um die Gesundheit der Beschäftigten zu verbessern und die Produktivität am Arbeitsplatz insgesamt zu steigern.