Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.

The Role of Artificial Intelligence in Enhancing Productivity

With the advent of artificial intelligence in everyday working life, expectations for productivity gains from the new technology are rising. This article discusses the extent to which the productivity promise is consistent with current findings and explores practical applications in business practice.

Künstliche Intelligenz als Produktivitätstreiber

Mit dem Einzug von künstlicher Intelligenz in den beruflichen Alltag steigen die Erwartungen an Produktivitätsgewinne durch die neue Technologie. Inwieweit sich das Produktivitätsversprechen mit aktuellen Erkenntnissen deckt und welche Anwendungsbeispiele sich in der betrieblichen Praxis ergeben, wird in diesem Beitrag erläutert.

Kernaussagen

Produktivität in Zahlen

Produktivität versteht sich als Verhältnis von Output zu Input eines Prozesses. Produktivitätssteigerungen lassen sich somit durch eine Reduktion des Aufwands (Input), wie beispielsweise Personal-, Material- oder Energieeinsatz, oder eine Steigerung des Prozessergebnisses (Output), wie Produktqualität und -quantität (Eisele et al. 2021). In der Studie des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa) „KI in produzierenden Unternehmen“ wird Künstlicher Intelligenz (KI) das Potenzial zugesprochen, Arbeitsproduktivität zu steigern. Insbesondere verkürzen sich Durchlauf- und Bearbeitungszeiten (ifaa 2023). Weitere Untersuchungen beziffern den möglichen Zuwachs der Arbeitsproduktivität auf 33 % pro Stunde und 0,1–0,6 % pro Jahr (Schmidt 2025; McKinsey 2023). Andere Quellen dämpfen dagegen die Erwartungen. Eine Studie der IW Consult kam zu dem Ergebnis, dass KI nicht als „Produktivitätswunder“ zu bewerten ist und eine realistische Einschätzung des Wachstums (gemessen als Bruttoinlandsprodukt, BIP, pro Erwerbstätigenstunde) in Deutschland bei 0,9 % von 2025 bis 2030 und 1,2 % von 2030 bis 2040 liegt (IW Consult 2025).

Zwar deuten die Ergebnisse weiterer Studien auf eine mögliche signifikante Steigerung der Produktivität hin, jedoch ist diese bedingter Natur: So wurde in einer Untersuchung der Produktivität im Kundensupport zwar eine deutliche Steigerung festgestellt, dies jedoch nur bei wenig qualifizierten oder unerfahrenen Mitarbeitenden (Brynjolfsson et al. 2023). Die Verwendung von generativer KI bei hochqualifizierten Tätigkeiten führte zu Produktivitätssteigerungen von beinahe 40 %, sofern die Verwendung im Rahmen der Möglichkeiten des Sprachmodells bleibt. Bei fehlerhafter Anwendung reduzierte sich dagegen die Produktivität im Mittel um 19 % (Dell’Acqua et al. 2023). Die Kollaboration mit generativer KI verbessert die unmittelbare Aufgabenleistung, führt bei der Durchführung von Aufgaben ohne KI-Unterstützung jedoch wiederum zu einem Abfall der intrinsischen Motivation und einem Anstieg der Langeweile (Wu et al. 2025).

Es mögen keine unmittelbaren beziehungsweise rapiden Produktivitätssprünge von der Umsetzung von KI zu erwarten sein. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass bisweilen viel Zeit erforderlich ist, bis Organisationen dem aktuellen Stand der Technologie entsprechend arbeiten und die initiale Einbettung neuer Technologien in veraltete Prozesse zu Ineffizienzen führt (Zimmermann u. Halmer 2025).

Anwendungsbeispiele aus der betrieblichen Praxis

Die Zahl KI-gestützter Anwendungen steigt stetig. Viele hiervon bieten durch die Übernahme redundanter Tätigkeiten und Lösungsgenerierung für komplexe Problemstellungen ein hohes Potenzial, die Arbeitsproduktivität zu steigern. Im Folgenden werden verschiedene Anwendungen betrachtet.

Generative KI

Die möglichen Anwendungsfelder von generativer KI sind mannigfach, lassen sich jedoch in die Felder Visualität, Text, Audio, Coding, Analytik und Ideenfindung unterteilen (Wecke 2024). Neben der mittlerweile wohl allseits bekannten Möglichkeit, mithilfe von Large Language Models (LLMs, z. B. ChatGPT oder Copilot) Texte erstellen und analysieren zu lassen sowie auf „Knopfdruck“ mitunter fotorealistische Bilder erstellen zu können, ziehen derweil andere Hersteller wie Adobe mit der Implementierung eigener generativer KI-Funktionen in ihren Anwendungen nach. Weitere neue KI-Modelle, die spezifisch für die Generierung von filmreifen Videosequenzen sowie dazu passenden Tonspuren entwickelt wurden, sind beispielsweise Sora von OpenAI oder Google Veo 3 (Powtoon). Das Tool Pictory bietet dagegen die automatisierte Erstellung von Kurzfilmen basierend auf der Texteingabe des Nutzenden sowie die lebensnahe Vertonung durch eine große Zahl virtueller Voice-Over (Pictory_a).

Abseits der Informationsverarbeitung und Kreativbranche hat generative KI ebenfalls ihren Weg in die Entwicklung gefunden. So wurde zum Beispiel die Softwareentwicklungsplattform GitHub um den KI-gestützten Programmierassistenz GitHub Copilot ergänzt. Dieser ermöglicht neben den GPT-Modellen von OpenAI die Einbindung weiterer Vertreter wie Claude und Gemini für die automatisierte Code-Vervollständigung und sogar vollautomatische Programmierung.

Konkrete Angaben zur erlebten Produktivitätssteigerung variieren und sind branchen- und anwendungsspezifisch. Für das Videogenerierungs- und Bearbeitungsprogramm Pictory wird zum Beispiel im Falle der Erstellung von Inhalten für Führungskräftecoachings von einer Zeitersparnis von 95 % und einer Produktivitätssteigerung von 60 % gesprochen (Pictory_b). Softwareentwickelnde, die die KI-gestützte Code- und Programmierhilfe GitHub Copilot verwendeten, vollführten Programmiertätigkeiten 55,8 % schneller als jene ohne Unterstützung (Peng et al. 2023). Microsoft beziffert die Verkürzung der Bearbeitungszeit von Aufgaben durch die Verwendung seines Dienstes

Copilot auf 29 %.

IPA

Der Begriff „Intelligent Process Automation“ (IPA) beschreibt die Weiterentwicklung der Robotic Process Automation (RPA), der Automatisierung repetitiver IT-gestützter Tätigkeiten im administrativen Bereich. Mit IPA wird RPA um intelligente Technologien erweitert, um durch eine fortschrittlichere Datenanalyse und -verarbeitung eine noch größere Bandbreite an Aufgaben autonom zu bewältigen. Neben großen Potenzialen wie der Steigerung der Produktivität und Reduzierung von Durchlaufzeiten sind jedoch auch Herausforderungen wie das entsprechende Training von KI-Algorithmen und die Kompatibilität der IT-Struktur zu berücksichtigen (➥ Abb. 1).

Produktionsablaufplanung/Ressourceneinsatzplanung

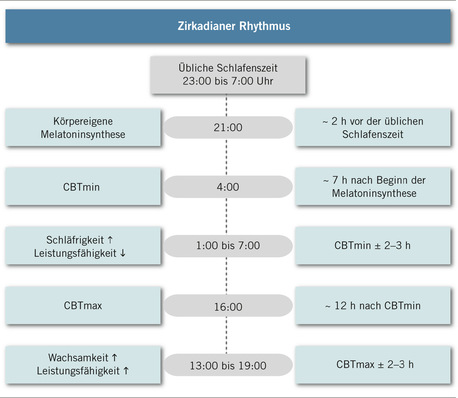

Die Produktionsplanung ist einer der kritischsten Faktoren für einen wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb (Modrak et al. 2024). Konventionelle quantitative Lösungsstrategien für klassische Optimierungsprobleme wie zum Beispiel dem Job-Shop-Scheduling-Problem sind zwar zahlreich, stoßen jedoch bei zunehmender Produktionsdynamik und -komplexität an ihre Grenzen. Methoden des Machine Learning, Reinforcement Learning und nicht zuletzt der Einsatz von LLMs bieten eine vielversprechende Möglichkeit, dynamische Lösungen für schwer zu kalkulierende Herausforderungen wie häufigere Nachfrageschwankungen und kürzere Produktlebenszyklen bereitzustellen. Ein weiterer Komplexitätstreiber für eine effiziente Ressourcen- und Produktionsplanung ist der demografische Wandel und der damit verbundene Mangel an Fachkräften. Folglich steigt der Anspruch an eine bedarfs- und gesundheitsgerechte Schicht- und Dienstplangestaltung (Altun u. Hartmann 2018). Eine stark wachsende Zahl an Tools und Programmen bietet Workforce-Management-Lösungen für verschiedene Branchen (z. B. Nesto, Quinyx, Shyftplan) an. Die Kernfunktion ist die KI-gestützte und automatisierte Schichtplangestaltung und -optimierung. Viele Anwendungen sind wenig individualisierbare „Out-of-the-Box“-Lösungen. Für eine effiziente Planung gilt es jedoch, unternehmensinterne Spezifika zu berücksichtigen. Das Tool Chronofair bietet beispielsweise neben seiner KI-gestützten Einsatzplanung ebenfalls eine Beratung zum Thema Schichtmodellgestaltung und eine individualisierte Anpassung seiner Softwarelösung an die Bedarfe der Unternehmen an.

Bildgestützte Qualitätskontrolle

In der betrieblichen Praxis haben sich diverse Anbieter von Systemen für die bildgestützte Qualitätskontrolle etabliert (z. B. SICK AG, Cognex Corporation). Sie können je nach Gestaltung den Kontrollaufwand vollständig oder zu großen Teilen übernehmen. Eine Echtzeitprüfung, integriert in die Fertigungslinie, ermöglicht zudem unmittelbar, Rückschlüsse auf die Prozessparameter zu ziehen und diese bei Abweichung von den Sollvorgaben im Endergebnis anzupassen.

KI-gestützte Prozessanalyse und -optimierung

Nicht alle Qualitätsgrößen lassen sich mittels Kamerasystemen im Fertigungsprozess kontrollieren. Häufig werden Anlagen daher basierend auf Erfahrungswissen so eingestellt, dass die geforderten Qualitätsmerkmale voraussichtlich erfüllt werden. Mittels Künstlicher Neuronaler Netze lässt sich basierend auf einer Vielzahl an historischen Daten eine Prädiktion beispielsweise der Qualitätskenngrößen für die aktuellen Umgebungsfaktoren sowie Maschineneinstellungen vornehmen.

Fazit

Ob automatisierte Generierung von grafischen Inhalten für die Bildbearbeitung, eine automatisierte Schichtplanoptimierung oder KI-gestützte Prozessoptimierung – der Zweck jener Funktionen liegt häufig in der Automatisierung von mehr oder weniger redundanten Tätigkeiten sowie Problemlösungsprozessen, um Zeit- und Kostenersparnisse beziehungsweise Qualitäts- und Quantitätssteigerungen zu erzielen. Gleichermaßen lassen sich Potenziale für Beschäftigte erschließen, beispielsweise eine Reduktion monotoner Tätigkeiten oder eine Unterstützung beim Anlernen neuer Beschäftigter. Nicht alle Potenziale lassen sich dabei so gut wie die Produktivitätssteigerungen monetarisieren, sollten aber bei der Investitionsentscheidung berücksichtigt werden.

Die Studienlage weist sehr unterschiedliche Einschätzungen hinsichtlich der Produktivitätseffekte von KI-Anwendungen auf.

Die Anzahl an KI-Systemen und ihre Vielfalt sind sehr hoch und nehmen fortlaufend zu. Die Passung des KI-Systems zu den Unternehmensprozessen sowie zu den unternehmerischen Rahmenbedingungen wie zum Beispiel Datenschutzanforderungen oder Veränderbarkeit des Prozesses ist eine Stellschraube, um die Produktivitätspotenziale der Technologie möglichst gut zu erschließen. Eine weitere Stellschraube ist die frühe und zielgerichtete Einbindung der betroffenen Beschäftigten in den Auswahl- und Einführungsprozess. Dadurch kann das KI-System effizienter etabliert und die Akzeptanz der Beschäftigten gesteigert werden.

Interessenkonflikt: Beide Autoren erklären, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Literatur

Bergeaud A: The past, present and future of European productivity. ECB Forum on Central Banking 1–3 July 2024. Verfügbar unter: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/sintra/ecb.forumcentbankpub2024_Berge… (abgerufen am 22.09.2025).

Brynjolfsson E, Li D, Raymond LR: Generative AI at work. Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2025.

Dell’Acqua F, McFowland E III, Molick E et al.: Navigating the jagged technological frontier: field experimental evidence of the effects of ai on knowledge worker productivity and quality. Harvard Business School Technology & Operations Mgt. Unit Working Paper No. 24-013. The Wharton School Research Paper, 2023. Verfügbar unter: https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/24-013_d9b45b68-9e74-42d6-a… (abgerufen am 22.09.2025).

Eisele O, Jeske T, Lennings F: Produktivitätsmanagement. In: Jeske T, Lennings F (Hrsg.): Produktivitätsmanagement 4.0. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 2021.

Peng S, Kalliamvakou E, Cihon P, Demirer M: The impact of AI on developer productivity: evidence from GitHub Copilot. Cornell University (Hrsg.), 2023.Verfügbar unter: https://arxiv.org/pdf/2302.06590 (abgerufen am 22.07.2025).

Wu S, Liu Y, Ruan M et al.: Human-generative AI collaboration enhances task performance but undermines human’s intrinsic motivation. 2025; Sci Rep 2025; 15: 15105. https://doi.org/10.1038/s41598-025-98385-2 (Open Access).

Online-Quellen

Chronofair: Personaleinsatzplanung

https://chronofair.de/personaleinsatzplanung/

Ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e.V.: ifaa-Studie – Künstliche Intelligenz in produzierenden Unternehmen, 2023

https://www.arbeitswissenschaft.net/angebote-produkte/studien/kwh-ue-al… (abgerufen am 22.07.2025)

IW Consult: Wie wird KI die Produktivität in Deutschland verändern? Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. (Hrsg), Köln, 2025

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2025…