Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.

Die ASU-Beitragsserie ermöglicht einen Einblick in verschiedene Aspekte der Erprobung des Ü45-Checks: den politischen Hintergrund und die Gesetzeslage, die Validierung des eigens für den Ü45-Check entwickelten Befragungsinstruments (Ü45-Screening), zwei Beispiele für durchgeführte Modellprojekte und die Gesamtevaluation der Modellprojekte inklusive Ergebnisse.

Im dritten Beitrag der Serie widmen sich Wissenschaftler der Charité – Universitätsmedizin Berlin der Validierung des Ü45-Screenings zur Identifikation von Präventions- und Rehabilitationsbedarf. Dieses Screening wurde eigens für den Ü45-Check entwickelt und wird in den Ü45-Check-Modellprojekten eingesetzt.

Validation of a screening tool to assess prevention and rehabilitation needs in over-45s (screening 45+)

Objective: The “Flexirentengesetz” (“Flexible Retirement Act”) provides for the pilot implementation of a work-related health check for insured individuals aged 45 and older through so-called “Ü45-Check” (“check-up 45+”) model projects. However, there has been a lack of validated short-form instruments for the multidimensional assessment of needs for rehabilitation and preventive services. The “screening 45+” aims to close this gap. The aim of the study was the psychometric validation of the screening 45+ and the determination of the prevalence of recommendations among different groups of insured individuals: (1) those without use of services of the German Pension Insurance (DRV), (2) those approved for medical rehabilitation (LMR), and (3) those approved for occupational rehabilitation (LTA).

Methods: For this cross-sectional study, a stratified sample of n = 15,000 insured persons from the DRV Bund, DRV Berlin-Brandenburg, and DRV Central Germany was drawn and asked to complete the screening 45+ and validation instruments. Descriptive analyses were conducted on psychometric properties, and the prevalence of recommendations according to the screening 45+, stratified by the different insured groups.

Results: The psychometric properties – including missing data rates, internal consistency, homogeneity, and criterion validity – can be described overall as good. Whereas only 2.8 % of insured individuals without use of services of the DRV showed a need for rehabilitation, this was the case for 37.2 % of those approved for LMR and 80.8 % of those approved for LTA according to the screening 45+.

Conclusion: The screening-45+ enables clear differentiation between various groups of insured individuals based on their level of impairment. It is a practical, psychometrically validated short-form instrument that could be integrated into the planned work-related health check (“Ü45-Check”) for the structured identification of rehabilitation and prevention needs.

Keywords: screening – prevention – rehabilitation – German Pension Insurance

Validierung eines Screenings zur Identifikation von Präventions- und Rehabilitationsbedarf bei Über-45-Jährigen (Ü45-Screening)

Zielstellung: Das Flexirentengesetz sieht die Erprobung einer berufsbezogenen Gesundheitsfürsorge für Versicherte ab 45 Jahren in sogenannten Ü45-Check-Modellprojekten vor. Für die mehrdimensionale Erfassung von Rehabilitation- und Präventionsleistungsbedarf fehlten allerdings validierte Kurz-Screening-Instrumente. Mit dem von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bund in Kooperation mit der Charité entwickelten „Ü45-Screening“ soll diese Lücke geschlossen werden. Ziel der Studie war die psychometrische Validierung des Ü45-Screenings und die Bestimmung der Prävalenz von Handlungsbedarfen gemäß Ü45-Screening bei unterschiedlichen Versichertengruppen: (1) Personen ohne Leistungsbezug, (2) Personen mit Bewilligung einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation (LMR), (3) Personen mit Bewilligung einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA).

Methoden: Für die Querschnittsstudie wurde eine geschichtete Stichprobe mit n=15.000 Versicherten der DRV Bund, DRV Berlin-Brandenburg und DRV Mitteldeutschland gezogen und um Beantwortung des zweiseitigen Ü45-Screenings mit fünf Dimensionen sowie von Validierungsinstrumenten gebeten. Es erfolgten deskriptive Analysen zu psychometrischen Eigenschaften und zur Prävalenz von Handlungsempfehlungen, stratifiziert nach Versichertengruppen.

Ergebnisse: Die psychometrischen Eigenschaften gemäß Missing-Anteil, interner Konsistenz, Homogenität und Kriteriumsvalidität können insgesamt als gut beschrieben werden. Versicherte ohne Leistungsbezug wiesen in allen Dimensionen die geringsten Beeinträchtigungen auf, Personen mit einer LTA-Bewilligung waren am stärksten beeinträchtigt. Während lediglich 2,8 % der Versicherten ohne Leistungsbezug einen Rehabilitationsbedarf gemäß Ü45-Screening aufwiesen, waren es 37,2 % der Personen mit Bewilligung einer LMR und 80,8 % mit Bewilligung einer LTA.

Schlussfolgerungen: Das Ü45-Screening kann zwischen verschiedenen Versichertengruppen je nach Beeinträchtigungsniveau in erheblichem Maße differenzieren. Mit dem Ü45-Screening steht ein praktikables, psychometrisch validiertes Kurzinstrument zur Verfügung, das im Rahmen der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Einführung eines Ü45-Checks in die Routineversorgung Anwendung für die strukturierte Identifikation von Rehabilitations- und Präventionsleistungsbedarf finden könnte.

Schlüsselwörter: Screening – Prävention – Rehabilitation – Deutsche Rentenversicherung

ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2025; 60: 676–683

Einleitung

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) ist der zuständige Leistungsträger für die medizinische Rehabilitation der meisten Personen im erwerbsfähigen Alter. Darüber hinaus bietet die DRV multimodale Präventionsleistungen unter der Marke „RV Fit“ (www.rv-fit.de) für ihre Versicherten gemäß dem Grundsatz „Prävention vor Rehabilitation vor Rente“ an (Deutsche Rentenversicherung Bund 2020). Jedoch werden bislang Versicherte mit gefährdeter Erwerbsfähigkeit teilweise nicht frühzeitig identifiziert. Dies zeigt sich unter anderem an dem Umstand, dass etwa 40 % der erstmaligen Erwerbsminderungsrentenbeziehenden zuvor keine medizinische Rehabilitation oder sonstige Leistung zur Teilhabe erhalten hatten (Hasselhorn u. Ebener 2023; Mittag et al. 2014).

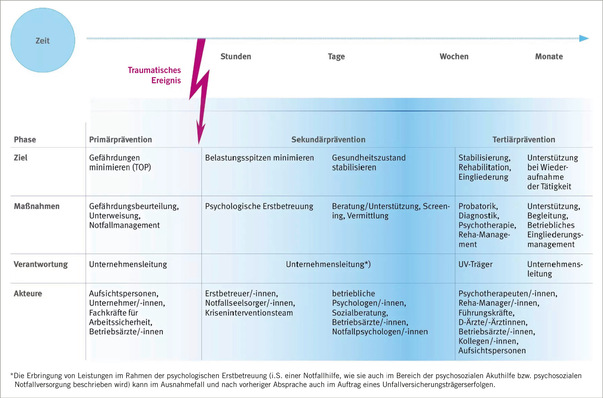

Das Gesetz zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben (Flexirentengesetz) sieht daher nach § 14 (3) SGB VI vor, dass für Versicherte ab 45 Jahren die „Einführung einer freiwilligen, individuellen, berufsbezogenen Gesundheitsfürsorge für Versicherte […] trägerübergreifend in Modellprojekten erprobt wird“ (Ågren et al. 2025). In diesen sog. Ü45-Check-Modellprojekten sollen verschiedene Ansätze zur strukturierten und frühzeitigen Identifikation von Rehabilitations- und Präventionsbedarf evaluiert werden. Die Modellprojekte unterliegen einer Gesamtevaluation durch die Pädagogische Hochschule Freiburg (Bitzer u. Flaig 2020).

Um praktikabel, ökonomisch und bei einer potenziell großen Anzahl an Anspruchsberechtigten einen Ü45-Check anbieten und durchführen zu können, bietet sich der Einsatz eines strukturierten Screening-Instruments als wesentlicher Bestandteil eines Ü45-Check-Ansatzes an. Für die mehrdimensionale Erfassung von Rehabilitation- und Präventionsleistungsbedarf gemäß biopsychosozialem Modell fehlten allerdings validierte Kurzerhebungsinstrumente, da die meisten existierenden Assessments zu umfangreich sind oder auf Teilbereiche fokussieren. Hierzu gehören beispielsweise der Work Ability Index (Hasselhorn u. Freude 2007), der Index zur Messung von Einschränkungen der Teilhabe (IMET) (Deck et al. 2015) oder der Patient Health Questionnaire als Screening für psychische Symptome (Kroenke et al. 2009).

Daher wurde durch die DRV Bund in Kooperation mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin das sogenannte „Ü45-Screening“ unter Berücksichtigung bereits etablierter Instrumente und der Erkenntnisse des Forschungsprojekts „generisches Screening“ konzipiert, das diese Lücke schließen soll (Brünger u. Spyra 2016, Brünger et al. 2013). Das Ü45-Screening hat zum Ziel, anhand der fünf Dimensionen Erwerbsfähigkeit, psychische Befindlichkeit, Funktionsfähigkeit, Bewältigungsverhalten sowie Sport und Bewegung mögliche Handlungsbedarfe (z.B. Rehabilitationsbedarf, Präventionsleistungsbedarf) bei Versicherten strukturiert zu identifizieren. Für das Ü45-Screening wurde zudem ein Auswertungsalgorithmus entwickelt (Streibelt et al. 2021).

Zielsetzung der vorliegenden Studie war die psychometrische Validierung des Ü45-Screenings und die Bestimmung der Prävalenz von Handlungsbedarfen gemäß Ü45-Screening bei unterschiedlichen Versichertengruppen.

Methoden

Studiendesign

Im Rahmen einer postalischen Erhebung wurde eine einmalige, strukturierte Befragung von Versicherten der DRV Bund (n = 8000), der DRV Berlin-Brandenburg (n = 3500) und der DRV Mitteldeutschland (3500) durchgeführt. Insgesamt wurden 15.000 Versicherte im Alter zwischen 45 und 60 Jahren durch die Rentenversicherungsträger angeschrieben. Um das Antwortverhalten für verschiedene Gruppen mit potenziell unterschiedlichem Beeinträchtigungsgrad vergleichend untersuchen zu können, wurden drei Versichertengruppen a priori definiert: Gruppe 1 (n = 4000) stellen Versicherte ohne Leistungsbezug in den vergangenen vier Jahren dar (keine Präventionsleistung, medizinische Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, kein (Erwerbsminderungs-)Rentenbezug). Gruppe 2 (n = 10.000) wurde definiert als Versicherte, die in der Vorwoche der

Rekrutierung einen Antrag auf medizinische Rehabilitation gestellt hatten. Hiervon wurden post hoc anhand von übermittelten DRV-Routinedaten nur diejenigen Personen in die Analysen einbezogen, deren Antrag auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (LMR) bewilligt wurde. Gruppe 3 (n = 1000) besteht aus Versicherten, die in den vier Wochen vor Rekrutierung eine Bewilligung für eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) erhalten hatten.

Bei Gruppe 3 wurden ausschließlich Versicherte der DRV Bund einbezogen. Nach einem Zeitraum von 14 Tagen erfolgte die Zusendung einer einmaligen Erinnerung. Der Fragebogen umfasste das Ü45-Screening, soziodemografische und erwerbsbezogene Angaben sowie weitere Instrumente zur Konstruktvalidierung des Ü45-Screenings.

Ü45-Screening

Das zweiseitige Ü45-Screening besteht aus den fünf Dimensionen A bis E mit jeweils vier Items (Dimension A: drei Items), insgesamt aus 19 Items.

Die Dimension A „Erwerbsfähigkeit“ wird durch Items aus dem Screening-Instrument zur Einschätzung des Bedarfs an Medizinisch-Beruflich Orientierten Maßnahmen (SIMBO) (Streibelt 2009) und dem Work Ability Index (WAI) gebildet (Hasselhorn u. Freude 2007).

Der Patient Health Questionnaire“ (PHQ-4) bildet die Dimension B „Psychische Befindlichkeit“. Beim PHQ-4 handelt es sich um ein Ultrakurz-Screening-Instrument aus vier Items, um depressive und Angstsymptome zu identifizieren (Kroenke et al. 2009).

Die Erhebung der Dimension C „Funktionsfähigkeit“ erfolgt anhand vier Items aus den Indikatoren des Reha-Status (IRES) (Bührlen et al. 2005). Im Vergleich zur Originalversion wurden die ursprünglich fünfstufige Likert-Skala aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den Items der anderen Dimensionen auf vier Abstufungen reduziert. Entfernt wurde die mittlere Antwortkategorie. Das Ausmaß der Ausübung unterschiedlicher Alltagsaktivitäten kann nun in vier Abstufungen dokumentiert werden, die von „problemlos“ bis „unmöglich“ reichen (Streibelt et al. 2021).

Die Dimension D „Bewältigungsverhalten“ wurde über ein internes Instrument der Deutschen Rentenversicherung konstruiert. Hier wird der Umgang mit Belastungen bei Zeit- und Termindruck, hoher Verantwortung, Konflikten und körperlicher Belastung jeweils auf einer vierstufigen Likert-Skala von „sehr gut“ bis „gar nicht“ erhoben (Streibelt et al. 2021).

Vier adaptierte Items aus dem „General Practice Physical Activity Questionnaire“ (GPPAQ) bilden die Dimension E „Sport und Bewegung“ (Streibelt et al. 2021). Der GPPAQ stellt ein Selbstbeurteilungsinstrument dar, mit dessen Hilfe die körperliche Leistungsfähigkeit in unterschiedlichen Bereichen mit vier Abstufungen von „2 Stunden oder mehr“ bis „gar nicht“ erfasst wird (Ahmad et al. 2015).

Alle Dimensionen weisen einen Wertebereich für den Summenwert von jeweils 0 bis 12 Punkten auf. Über einen festen Zuordnungsalgorithmus anhand der Summenwerte der fünf Dimensionen wurden Handlungsbedarfe ermittelt: Rehabilitationsbedarf, Präventionsleistungsbedarf (RV Fit), individueller Präventionsbedarf (z. B. Sportverein, Fitnessstudio, Präventionskurse von Krankenkassen) oder kein Bedarf an DRV-Teilhabeleistungen (➥ Tabelle 1). Werden Bedarfe auf mehreren Dimensionen identifiziert, ist der schwerwiegendste Bedarf handlungsleitend. Das Ü45-Screening im Wortlaut und der zugehörige Auswertungsbogen sind frei über ein Repositorium zugänglich (Streibelt et al. 2021).

Weitere Merkmale des Fragebogens und DRV-Routinedaten

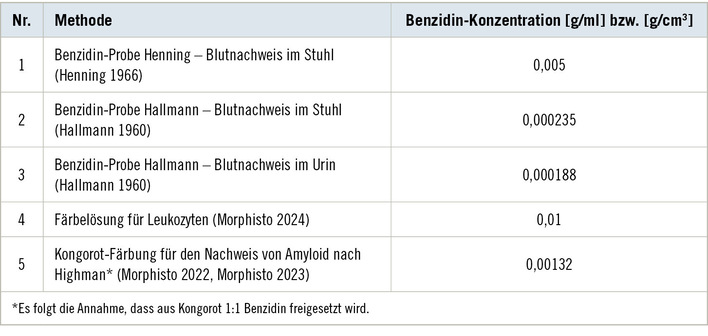

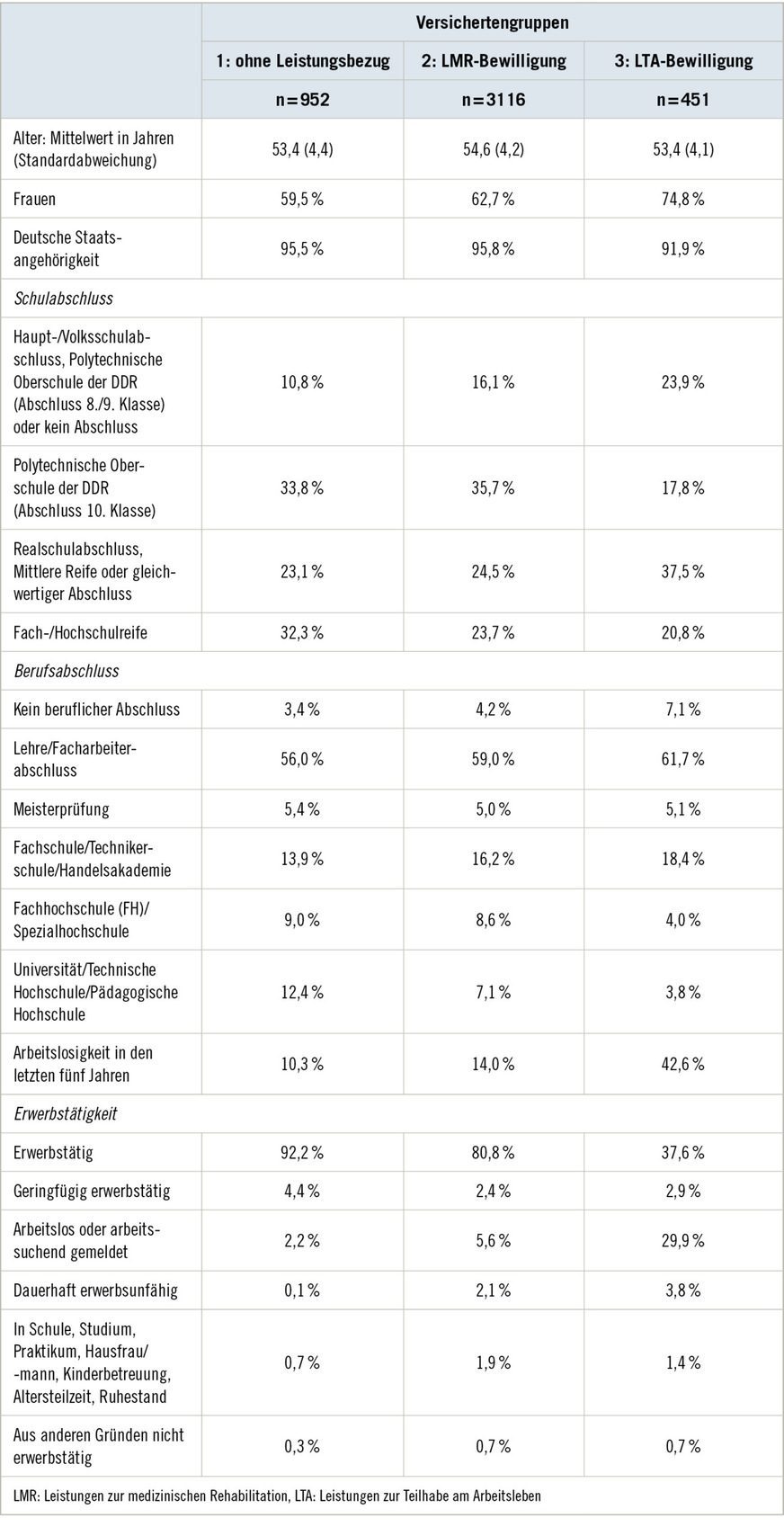

Zu den erhobenen soziodemografischen Angaben gehören Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit, höchster Schul- und beruflicher Abschluss, Art der aktuellen Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit in den letzten 5 Jahren in Monaten (s. Tabelle 2). Die Erhebung orientiert sich an den Empfehlungen von Deck u. Röckelein (1999) beziehungsweise Hoebel et al. (2015).

Um die Kriteriumsvalidität der Dimensionen des Ü45-Screenings bestimmen zu können, wurden für alle Dimensionen ein oder mehrere weitere Instrumente in den Fragebogen integriert.

Die Dimension A „Erwerbsfähigkeit“ wird durch Items aus dem „Screening-Instrument für Beruf und Arbeit in der Rehabilitation“ (SIBAR) (Bürger u. Deck 2009) und dem „Würzburger Screening“ (Löffler et al. 2008) validiert. Die Dimension B „psychische Befindlichkeit“ wird mit dem „WHO-5-Wohlbefindens-Index“ (WHO-5) (Muehlan u. Schmidt 2014) abgedeckt. Validierungsfragen für die Dimension C „Funktionsfähigkeit“ stammen aus der „Norwegian Function Assessment Scale“ (NFAS-23) (Østerås et al. 2007). Mit der „Allgemeinen Selbstwirksamkeit Kurzskala“ (ASKU) (Beierlein et al. 2012) wird die Dimension D „Bewältigungsverhalten“ validiert. Die Dimension E „Sport und Bewegung“ wird durch den „European Health Interview Survey Physical Activity Questionnaire“ (EHIS-PAQ) (Finger et al. 2015) abgebildet.

Weiterhin wurden bei vorliegendem Einverständnis DRV-Routinedaten der befragten Versicherten durch die beteiligten Rentenversicherungsträger übermittelt und mit den Fragebogendaten pseudonymisiert verknüpft. Zu diesen Routinedaten gehört die Information, ob ein Reha-Antrag bewilligt oder abgelehnt wurde sowie das Datum des Rehabilitationsbeginns.

Datenaufbereitung und -analyse

Die postalisch eingehenden, ausgefüllten Fragebögen wurden mithilfe der Software Teleform automatisiert eingelesen, alle Angaben manuell verifiziert und gegebenenfalls korrigiert und zu einem Datensatz zusammengestellt. Fragebögen, die nach Beginn einer Rehabilitationsleistung zurückgeschickt worden waren, wurden aus der Analyse ausgeschlossen, um einen möglichen Effekt der Rehabilitation auf das Antwortverhalten ausschließen zu können.

Zur psychometrischen Validierung werden auf Dimensionsebene der Anteil fehlender Werte, Cronbach‘s alpha als Maß für die interne Konsistenz, die Homogenität und die Kriteriumsvalidität mithilfe des Korrelationskoeffizienten nach Pearson mit einer (Dimensionen B bis D) oder mehrerer Skalen (Dimensionen A und E) berichtet. Daneben wurden auf Dimensionsebene der Mittelwert mit Standardabweichung, der Median sowie der Modus stratifiziert für die drei Versichertengruppen bestimmt. Weiterhin wurde die Prävalenz der aus dem Ü45-Screening

resultierenden Handlungsempfehlungen (Rehabilitationsbedarf, Präventionsleistungsbedarf, individueller Präventionsbedarf oder kein Handlungsbedarf) separat für die drei Versichertengruppen berechnet. Alle Analysen wurden mit SPSS Version 29 durchgeführt.

Die Bearbeitung des Forschungsprojekts folgte der Leitlinie und Empfehlung zur Sicherung von Guter Epidemiologischer Praxis (GEP) und der Guten Praxis Sekundärdatenanalyse (GPS) (Hoffmann et al. 2019; Swart et al. 2015). Die Berichterstattung orientierte sich am STROBE-Statement für Beobachtungsstudien und am STROSA-Statement für Routinedatenanalysen (Swart et al. 2016; von Elm et al. 2007).

Ergebnisse

Stichprobenbeschreibung

5697 Versicherte sendeten den Fragebogen und eine unterzeichnete Einwilligungserklärung zurück (Rücklaufquote 38,0 %). Von diesen Personen wurden 213 Personen aus den Analysen ausgeschlossen, da für diese Befragten keine Routinedaten durch die Rentenversicherungsträger zur Verfügung gestellt werden konnten. Weiterhin wurden 965 Personen ausgeschlossen, da ihr Antrag auf medizinische Rehabilitation abgelehnt wurde oder keine Informationen über die Erledigungsart des Antrages vorlagen. In die folgenden Analysen gehen somit für Versichertengruppe 1 (kein Leistungsbezug in den vergangenen vier Jahren) n = 952 Personen ein, für Versichertengruppe 2 (LMR-Bewilligung) n = 3116 Personen und für Versichertengruppe 3 (LTA-Bewilligung) n = 451 Personen, insgesamt 4519 Personen (➥ Tabelle 2, s. vorherige Seite).

Das mittlere Alter lag bei allen drei Versichertengruppen bei um die 54 Jahre. Der Frauenanteil lag mit 59,5 % in Versichertengruppe 1 und 62,7 % in Versichertengruppe 2 (LMR-Bewilligung) niedriger als in Versichertengruppe 3 mit 74,8 % (LTA-Bewilligung). Während in Versichertengruppe 1 knapp ein Drittel die Fachhochschulreife aufwies (32,3 %), waren es in Versichertengruppe 2 23,7 % und in Versichertengruppe 3 20,8 %. In allen Versichertengruppen hatte die Mehrheit der Befragten als höchste berufliche Qualifikation eine Lehre oder vergleichbaren Abschluss vorzuweisen (56,0 bis 61,7 %). Der Anteil an Personen mit Arbeitslosigkeit in den letzten fünf Jahren reichte von 10,3 % in Versichertengruppe 1 bis zu 42,6 % in Versichertengruppe 3. Während in Versichertengruppe 1 92,2 % zum Befragungszeitpunkt erwerbstätig waren, lag der Anteil bei Personen mit LMR-Bewilligung bei 80,8 % und bei Personen mit LTA-Bewilligung bei 37,6 %. Der Anteil an Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit lag je nach Versichertengruppe zwischen 91,9 % und 95,5 % (s. Tabelle 2).

Table 2: Sample description

Psychometrische Eigenschaften und Kriteriumsvalidität

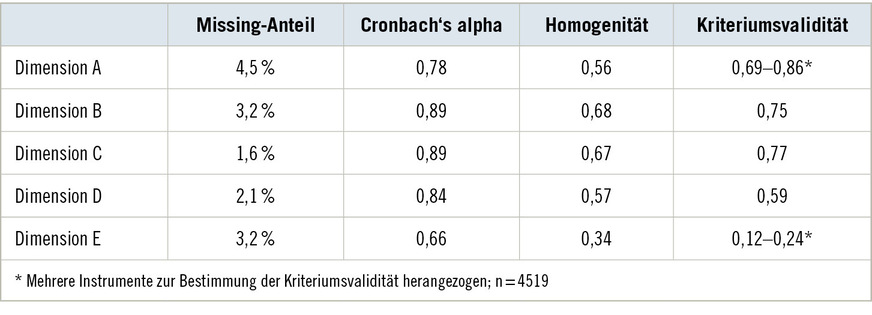

Der Anteil fehlender Werte lag zwischen 0,6 % und 2,8 % auf Item-Ebene (Daten nicht gezeigt) und zwischen 1,6 % und 4,5 % auf Dimensionsebene. Die interne Konsistenz operationalisiert über Cronbach‘s alpha lag für die Dimensionen A bis D in einem hohen Bereich zwischen α = 0,78 und α = 0,89, während die Dimension E Sport und Bewegung eine geringere Konsistenz von α = 0,66 aufwies. Die Homogenität einer Dimension bewegte sich in einen Bereich zwischen 0,56 und 0,68 für die Dimensionen A bis D auf, während diese analog zur internen Konsistenz für die Dimension E mit 0,37 deutlich niedriger lag (➥ Tabelle 3).

Die Prüfung der Kriteriumsvalidität erfolgte durch die Korrelation der Dimensionen des Ü45-Screenings mit den Skalen der Validierungsinstrumente nach Pearson. Für die Dimensionen A bis C wurden hohe Korrelationen zwischen r = 0,69 und r = 0,86 ermittelt, während für Dimension D ein Korrelationskoeffizient von r = 0,59 und für Dimension E Werte zwischen r = 0,12 und r = 0,24 beobachtet wurden (s. Tabelle 3).

Tabelle 3: Psychometric properties and criterion validity

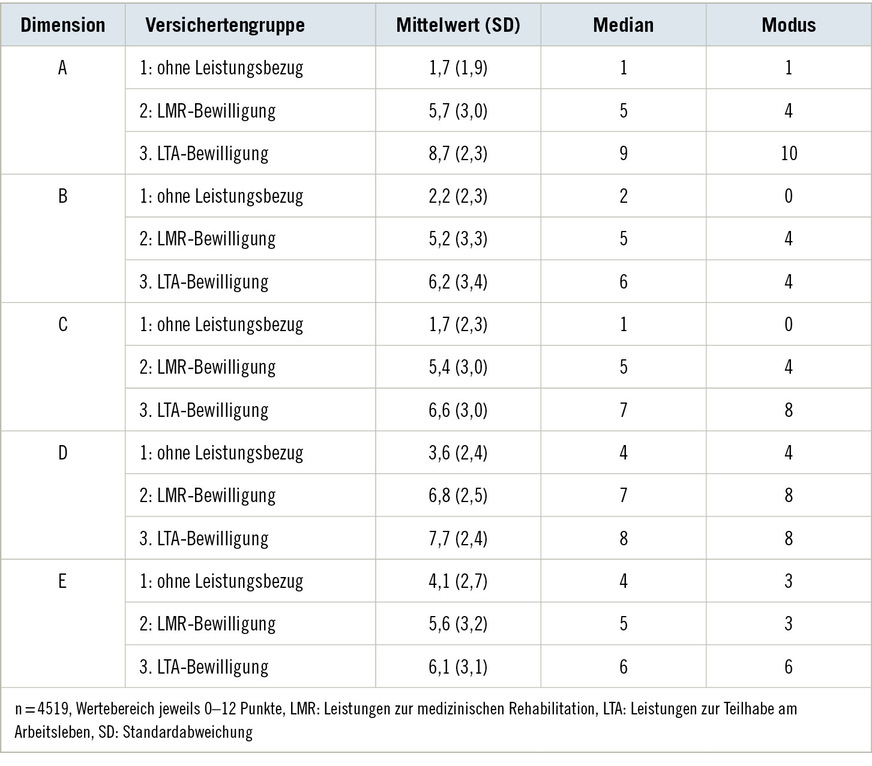

Lagemaße nach Versichertengruppen

Betrachtet man die Lagemaße Mittelwert, Median und Modus für die einzelnen Dimensionen stratifiziert nach den drei Versichertengruppen, so zeigten sich erhebliche Unterschiede. Für alle Lagemaße ist ein Wertebereich von 0 bis 12 je Dimension möglich. Ein höherer Wert weist auf einen stärkeren Beeinträchtigungsgrad hin. In Dimension A lag der Mittelwert bei Versicherten ohne Leistungsbezug bei 1,7, während er bei Personen mit LMR-Bewilligung mit 5,7 und solchen mit LTA-Bewilligung bei 8,7 deutlich höher lag. In keiner anderen Dimension waren die Unterschiede zwischen den Versichertengruppen so hoch. Auch bei den Dimensionen B (2,2 bis 6,2), C (1,7 bis 6,6) und D (3,6 bis 7,7) divergierten die Mittelwerte zwischen den Versichertengruppen deutlich. Vergleichbares gilt für die anderen Lagemaße. Für Dimension E zeigten sich zwischen den Versichertengruppen geringere Unterschiede (4,1 bis 6,1), waren jedoch deskriptiv ebenfalls existent (➥ Tabelle 4). Auf Itemebene zeigten sich vergleichbare Differenzen zwischen den drei Versichertengruppen analog zu den berichteten Unterschieden auf Dimensionsebene (Daten nicht gezeigt).

Table 4: Measures of central tendency at dimension level by insured group

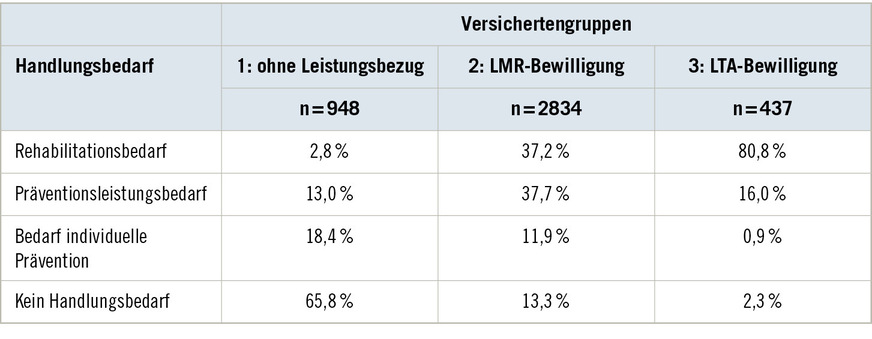

Prävalenz von Handlungsempfehlungen

Wendet man den beschriebenen Auswertungsalgorithmus des Ü45-Screenings an (Streibelt et al. 2021), zeigten sich bei der Prävalenz der möglichen Handlungsempfehlungen erhebliche Unterschiede zwischen den Versichertengruppen: Bei Versichertengruppe 1 ohne Leistungsbezug wurde durch das Ü45-Screening bei 2,8 % der Personen ein Rehabilitationsbedarf identifiziert und bei weiteren 13,0 % ein Präventionsleistungsbedarf. Ein individueller Präventionsbedarf (z. B. Sportverein, Fitnessstudio, Präventionskurse von Krankenkassen) wurde bei 18,4 % identifiziert, während die übrigen etwa zwei Drittel (65,8 %) keinen Handlungsbedarf laut Ü45-Screening aufwiesen. Bei Versichertengruppe 2 (LMR-Bewilligung) wiesen hingegen jeweils gut ein Drittel einen Rehabilitations- (37,2%) und Präventionsleistungsbedarf (37,7 %) auf. Bei Versichertengruppe 3 (LTA-Bewilligung) wiesen sogar vier Fünftel (80,8 %) und weitere 16,0 % einen Präventionsleistungsbedarf gemäß Ü45-Screening auf (➥ Tabelle 5).

Table 5: Prevalence of need for action according to 45+ screening

Diskussion

Das Ü45-Screening zeigte insgesamt gute psychometrische Eigenschaften hinsichtlich des Anteils fehlender Werte, der internen Konsistenz, der Homogenität der Dimensionen und der Kriteriumsvalidität. Ausführliche Informationen zu Verteilungseigenschaften auf Itemebene, zur faktoriellen Validität und nach Rentenversicherungsträgern stratifizierte Analysen sind an anderer Stelle dargestellt (Brünger et al. 2021). Die psychometrische Validität zeigt sich insbesondere für die hinsichtlich der Bedarfsidentifikation zentralen Dimensionen A bis C sowie die Dimension D gegeben.

Für Dimension E fielen die psychometrischen Eigenschaften hingegen im Vergleich zu den anderen Dimensionen weniger gut aus. Da Dimensionen D und E gemäß dem zugrunde liegenden Auswertungsalgorithmus nicht zwingend für die Identifikation eines Rehabilitations- oder Präventionsleistungsbedarfs erforderlich sind (s. Tabelle 1), schränkt dies die Anwendbarkeit des Ü45-Screenings zu diesem Zweck jedoch nicht wesentlich ein. Dennoch können beide Dimensionen nützliche Zusatzinformationen liefern, beispielweise bei der Bescheidung eines Rehabilitationsantrags. Darüber hinaus deuten sie potenziellen Präventionsbedarf an, der zwar (noch) keine Teilhabeleistung der Deutschen Rentenversicherung begründet, jedoch Impulse für die Nutzung niedrigschwelliger Angebote zur Gesundheitsförderung – etwa durch Sportvereine, Fitnessstudios oder Präventionskurse der Krankenkassen – geben kann.

Die vorliegende Studie offenbarte deutliche Unterschiede im Antwortverhalten zwischen den verschiedenen Versichertengruppen. Versicherte, die in den vier Jahren vor der Befragung keine Leistungen in Anspruch genommen hatten, zeigten in allen Dimensionen deutlich geringere Beeinträchtigungen als Personen mit Bewilligung einer medizinischen Rehabilitation. Am stärksten belastet waren Versicherte mit Bewilligung einer LTA, und zwar über alle Dimensionen hinweg. Besonders ausgeprägt war dieser Unterschied in der zentralen Dimension A Erwerbsfähigkeit (s. Tabelle 1).

Entsprechend zeigte sich das Ü45-Screening als besonders differenzierungssensitives Instrument zur Erkennung eines Rehabilitationsbedarfs bei verschiedenen Versichertengruppen: Während nur rund 3 % der Personen ohne Leistungsbezug einen Rehabilitationsbedarf laut Ü45-Screening aufwiesen, lag dieser Anteil bei etwa 37 % bei Versicherten mit Bewilligung einer medizinischer Rehabilitation und bei über 80 % bei jenen mit LTA-Bewilligung.

Der im mittleren (und nicht hohen) Bereich liegende Anteil an Rehabilitationsbedarf bei Personen mit Bewilligung einer medizinischen Rehabilitation lässt sich vor allem dadurch erklären, dass im Auswertungsalgorithmus ausschließlich eine Beeinträchtigung in

Dimension A Erwerbsfähigkeit als Kriterium für die Feststellung eines Rehabilitationsbedarfs definiert ist (vgl. Tabelle 1). Allerdings können prinzipiell auch Einschränkungen in anderen Dimensionen einen Rehabilitationsbedarf begründen, die im Auswertungsalgorithmus nicht entsprechend hinterlegt sind oder es können weitere Gründe für einen Rehabilitationsbedarf vorliegen, die im Ü45-Screening nicht adressiert werden. Beim Ü45-Screening handelt es sich um ein Screening-Tool, das gute Hinweise auf einen möglichen Bedarf an Rehabilitations- oder Präventionsleistungen geben kann. Jedoch kann und soll das Ü45-Screening eine komplexe (sozial-)medizinische Begutachtung nicht ersetzen.

Auch ein Präventionsleistungsbedarf wurde im Ü45-Screening deutlich häufiger bei Versicherten mit Bewilligung einer medizinischen Rehabilitation (37 %) identifiziert als bei Personen ohne vorherigen Leistungsbezug (13 %). Bei Versicherten mit LTA-Bewilligung lag der Anteil mit Präventionsbedarf bei lediglich 16 %. Dies lässt sich dadurch erklären, dass bei dieser Gruppe bereits bei 80 % ein Rehabilitationsbedarf festgestellt wurde. Im Ü45-Screening wird jedoch nur die jeweils höhergewichtete Empfehlung final berücksichtigt. Lediglich etwa 3 % der Personen mit LTA-Bewilligung zeigten weder einen Rehabilitations- noch einen Präventionsbedarf gemäß Ü45-Screening. Dies unterstreicht die besonders hohe Belastung dieser Versichertengruppe.

Darüber hinaus wurden in früheren Analysen Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen des Ü45-Screenings und verschiedenen soziodemografischen sowie berufsbezogenen Merkmalen aufgezeigt (Brünger et al. 2021). Demnach waren Erwerbslosigkeit, höheres Alter, niedrigerer subjektiver sozialer Status, Migrationserfahrung, Schichtarbeit und höhere Arbeitsbelastungen mit höheren Beeinträchtigungen im Ü45-Screening assoziiert. Das Ü45-Screening differenzierte zudem bei denjenigen Versicherten, die eine medizinische Rehabilitation tatsächlich in Anspruch nahmen, stark in Bezug auf die im Entlassungsbericht dokumentierte Leistungsfähigkeit in der zuletzt ausgeübten Tätigkeit. Diese Befunde sind plausibel und stehen im Einklang mit dem aktuellen Stand der Forschung (u. a. Brünger et al. 2020; Brünger u. Spyra 2018).

Das Ü45-Screening wurde inzwischen in mehreren Ü45-Check-Modellprojekten eingesetzt (Bitzer u. Flaig 2020; Burchardi et al. 2023; Kalski et al. 2025; Kiem u. Jünglin 2025). So wurde in einer multizentrischen randomisiert kontrollierten Studie ein Ü45-Check in 26 Hausarztpraxen unter versorgungsnahen Bedingungen hinsichtlich seiner Wirksamkeit und Machbarkeit untersucht. Dieser Ü45-Check basierte im Wesentlichen auf dem Ausfüllen und der unmittelbaren Auswertung des Ü45-Screenings, ermöglichte jedoch eine Abweichung der aus dem Ü45-Screening resultierenden Bedarfsempfehlung unter Berücksichtigung weiterer Informationen über die betreffenden Patientinnen und Patienten (z. B. Diagnosen, berufliche und soziale Situation), die der Hausarztpraxis

ohnehin bekannt waren. Im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigte sich der Ü45-Check als wirksam im Hinblick auf die Häufigkeit von Anträgen, Bewilligungen und tatsächlicher Inanspruchnahme von Rehabilitations- und Präventionsleistungen (Burchardi et al. 2025a). Zudem wurden in einer qualitativen Begleitstudie basierend auf Interviews mit Hausarztpraxispersonal, Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitenden der Deutschen Rentenversicherung auch Praktikabilität und Akzeptanz dieses Ü45-Checks als insgesamt hoch eingeschätzt. Der Zeitaufwand für das Ausfüllen des Ü45-Screenings wurde auf etwa 5 bis 10 Minuten geschätzt (Burchardi et al. 2025b).

In der vorliegenden Validierungsstudie und in verschiedenen Ü45-Check-Modellprojekten wurde das Ü45-Screening als Papierversion eingesetzt. Sofern keine maschinenlesbaren Formulare genutzt und keine geeignete Software zur automatisierten Datenerfassung verwendet wird, ist eine manuelle Auswertung erforderlich. Diese nimmt zwar nur wenige Minuten in Anspruch, dennoch wäre eine digitale Umsetzung mit automatisierter Auswertung wünschenswert, auch im Hinblick auf die einfache Integration mehrsprachiger Versionen. Mittlerweile wurde durch die Deutsche Rentenversicherung eine Online-Version des Ü45-Screenings entwickelt. In dieser digitalen Anwendung erfolgt die Auswertung unmittelbar im Anschluss an das Ausfüllen automatisiert und basiert auf demselben Auswertungsalgorithmus, der auch in der vorliegenden Validierungsstudie zum Einsatz kam (Ågren et al. 2025; Bestmann u. Zechlin 2024). Dieser sogenannte Ü45-Online-Check ist öffentlich zugänglich unter:

https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Praevention/ue45_chec…

Stärken und Limitationen der Studie

Die Studie weist einige Stärken und Schwächen auf. Aufgrund des Einbezugs eines großen bundesweit agierenden und von zwei regionalen Rentenversicherungsträgern und von unterschiedlichen Versichertengruppen lässt sich eine hohe Generalisierbarkeit der

Ergebnisse annehmen. Eine weitere Stärke liegt in der vergleichsweisen großen Fallzahl von 4519 auswertbaren Fällen, die differenzierte Subgruppenanalysen nach Versichertengruppen ermöglichte. Zur Optimierung von Verständlichkeit und Anwendbarkeit

des Fragebogens wurde zudem ein umfassender Pretest durchgeführt.

Hervorzuheben ist zudem der Einbezug von Routinedaten der teilnehmenden Versicherten (Brünger et al. 2025). Diese ermöglichten eine Plausibilitätsprüfung und gezielte Bereinigung des Datensatzes. So wurden solche Personen aus den Analysen ausgeschlossen, die den Fragebogen erst nach Rehabilitationsbeginn zurückgeschickt hatten. Außerdem erlaubten die Routinedaten eine genauere Charakterisierung der Stichprobe.

Es gibt daneben einige potenzielle Einschränkungen der Aussagekraft der Studienergebnisse. Trotz einheitlicher Ziehungskriterien könnten sich Unterschiede zwischen den beteiligten Rentenversicherungsträgern ergeben haben, zum Beispiel infolge variierender Bearbeitungszeiten von Reha-Anträgen oder unterschiedlich langer Rekrutierungszeiträume. Die Rücklaufquote von 38 % ist im Kontext postalischer epidemiologischer Erhebungen als zumindest zufriedenstellend zu bewerten und liegt im Bereich vergleichbarer Studien (z. B. Brünger u. Spyra 2016). Dennoch kann ein Selektionsbias nicht ausgeschlossen werden. Es ist möglich, dass bestimmte Gruppen – etwa Personen mit niedrigerem sozialem Status oder geringeren Deutschkenntnissen – unterrepräsentiert sind und seltener an der Studie teilgenommen haben.

Fazit

Mit dem Ü45-Screening liegt ein psychometrisch validiertes und ökonomisch einsetzbares Kurzinstrument zur Identifikation von Rehabilitations- und Präventionsleistungsbedarf vor, das eine hohe Differenzierungsfähigkeit zwischen Versicherten in Abhängigkeit vom individuellen Beeinträchtigungsniveau aufweist. Darüber hinaus hat sich das Ü45-Screening auch unter versorgungsnahen Bedingungen als praktikabel einsetzbar erwiesen. Vor diesem Hintergrund bietet sich die Einbindung des Ü45-Screenings als wesentlicher Bestandteil eines strukturierten Ü45-Checks an, wie er im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung für die Routineversorgung zukünftig vorgesehen ist (CDU et al. 2025).

Förderung: Die Studie wurde von der Deutschen Rentenversicherung Bund (Förderkennzeichen: 0441/50-64-50-65 Ü45-Check), der Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg (Förderkennzeichen 10-R-35.08-36.000) und der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland (Förderkennzeichen 1464-Beh/Hu) finanziell und organisatorisch gefördert.

Interessenkonflikt: Die Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Ethik und Studienregistrierung: Ein Ethikvotum wurde durch die Ethikkommission der Charité – Universitätsmedizin Berlin erteilt (EA1/107/18). Alle Studienteilnehmenden unterzeichneten eine schriftliche Einwilligungserklärung. Die Studie wurde beim Deutschen Register Klinischer Studien prospektiv registriert (DRKS00014979, Universal Trial Number: U1111-1215-9823).

Danksagung: Die Autoren danken Antonia Graf und Christoph Poggendorf für ihre Unterstützung der Studie.

Webinar-Hinweis zum Thema

Mehr zum Thema erfahren Sie im ASU-Webinar „Evaluation des Ü45-Checks“ mit vorauss. 2 CME-Punkten am 17.12.2025 ab 17 Uhr.

Literatur

Ågren C, Zechlin J, Masi AD: Teil 1: Ü45-Check – Ein Früherkennungsinstrument im Kommen. ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2025; 60: 387–389. doi:10.17147/asu-1-456485 (Open Access).

Ahmad S, Harris T, Limb E, Kerry S et al.: Evaluation of reliability and validity of the General Practice Physical Activity Questionnaire (GPPAQ) in 60–74 year old primary care patients. BMC Fam Pract 2015; 16: 113. doi:10.1186/s12875-015-0324-8 (Open Access).

Bestmann A, Zechlin J: Der Ü45-Onlinecheck der Deutschen Rentenversicherung. RVaktuell 2024; 1/2024: https://rvaktuell.de/01-2024/der-ue2045-onlinecheck-der-deutschen-rente… (abgerufen am 23.06.2025).

Bitzer EM, Flaig S: Vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben frühzeitig erkennen. Public Health Forum 2020; 28: 103–106. doi:10.1515/pubhef-2020-0004.

Brünger M, Bernert S, Graf A, Spyra K: Validierung eines Fragebogens zur Erfassung des Rehabilitations- und Präventionsbedarfs von Über-45-Jährigen (Ü45-Screening II). Abschlussbericht. Zenodo 2021. doi:10.5281/zenodo.4568918 (Open Access).

Brünger M, Bernert S, Spyra K: Occupation as a proxy for job exposures? Routine data analysis using the example of rehabilitation. Gesundheitswesen 2020; 82: S41–S51. doi:10.1055/a-0965-6777 (Open Access).

Brünger M, Brzoska P, du Prel JB et al.: Nutzung von Routinedaten in der Rehabilitationsforschung – Teil 1: Ein Überblick über Art, Zugang, Qualität und Datenschutz. Rehabilitation 2025; 64: 167–175. doi:10.1055/a-2575-9422 (Open Access).

Brünger M, Spyra K: Bedeutung von Arbeitsbelastungen bei Rehabilitanden – Anwendung eines Index für Berufstätigkeiten. Rehabilitation 2018; 57: 239–247. doi:10.1055/s-0043-106725.

Brünger M, Spyra K: Prevalence of comorbid depressive symptoms in rehabilitation. Results from a cross-indication, nation-wide observational study. J Rehabil Med 2016; 48: 903–908. doi:10.2340/16501977-2156 (Open Access).

Brünger M, Streibelt M, Egner U, Spyra K: Optimierung des Zugangsmanagements in der medizinischen Rehabilitation – Vom generischen Assessment zum generischen Screening. DRV-Schriften 2013; 101: 187–189.

Bührlen B, Gerdes N, Jäckel WH: Entwicklung und psychometrische Testung eines Patientenfragebogens für die medizinische Rehabilitation (IRES-3). Rehabilitation 2005; 44: 63–74. doi:10.1055/s-2004-834687.

Burchardi JM, Gellert P, Brünger M: Ü45-Check zur Identifikation von Rehabilitations- und Präventionsbedarf. Dtsch Arztebl International 2025a; 122: 315–320. doi:10.3238/arztebl.m2025.0055 (Open Access).

Burchardi JM, Spyra K, Brünger M: Effectiveness of a screening tool to assess prevention and rehabilitation needs of 45 to 59 years old in primary care – study protocol of a pragmatic randomized controlled trial (PReHa45). BMC Health Serv Res 2023; 23: 382. doi:10.1186/s12913-023-09392-w (Open Access).

Burchardi JM, Utsch M, Brünger M: Machbarkeit eines Ü45-Checks auf Rehabilitations- und Präventionsbedarf in der hausärztlichen Versorgung. Eine multiperspektivische, qualitative Studie. DRV-Schriften 2025b; 131: 99–101.

CDU, CSU, SPD: Verantwortung für Deutschland. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Berlin; 2025. www.koalitionsvertrag2025.de (abgerufen am 23.06.2025).

Deck R, Röckelein E: Zur Erhebung soziodemografischer und sozialmedizinischer Indikatoren in den rehabilitationswissenschaftlichen Forschungsverbünden. In: VDR (Hrsg.): Förderschwerpunkt „Rehabilitationswissenschaften“: Empfehlungen der Arbeitsgruppen „Generische Methoden“, „Routinedaten“ und „Reha-Ökonomie“. Frankfurt am Main: VDR, 1999: S. 81–102.

Deck R, Walther AL, Staupendahl A, Katalinic A: Einschränkungen der Teilhabe in der Bevölkerung – Normdaten für den IMET auf der Basis eines Bevölkerungssurveys in Norddeutschland. Rehabilitation 2015; 54: 402–408. doi:10.1055/s-0035-1559670.

Deutsche Rentenversicherung Bund: Rahmenkonzept für Leistungen zur Prävention. Berlin, 2020.

Hasselhorn HM, Ebener M: Frühzeitiger Ausstieg der Babyboomer aus dem Erwerbsleben – Ergebnisse der lidA-Studie. Deutsche Rentenversicherung 2023; 78: 152–174.

Hasselhorn HM, Freude G: Der Work Ability Index – ein Leitfaden. Dortmund, Berlin, Dresden: Wirtschaftsverlag NW, 2007, S. 54.

Hoebel J, Müters S, Kuntz B, Lange C, Lampert T: Messung des subjektiven sozialen Status in der Gesundheitsforschung mit einer deutschen Version der MacArthur Scale. Bundesgesundheitsblatt 2015; 58: 749–757. doi:10.1007/s00103-015-2166-x (Open Access).

Hoffmann W, Latza U, Baumeister SE et al.: Guidelines and recommendations for ensuring Good Epidemiological Practice (GEP): a guideline developed by the German Society for Epidemiology. Eur J Epidemiol 2019; 34: 301–317. doi:10.1007/s10654-019-00500-x (Open Access).

Kalski L, Pulst Caliman TJ, Greiß F et al.: Evaluation of a validated questionnaire to assess the need for prevention or rehabilitation by preventive health examinations: a cross-sectional study of German employees aged 45 to 59 years (Ü45-check). Front Public Health 2025; 13: 1480312. doi:10.3389/fpubh.2025.1480312 (Open Access).

Kiem M, Jünglin K: Der Ü45-Check (Teil 2): Modellprojekt für einen berufsbezogenen Ü45-Check. ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2025; 60: 547–549. doi:10.17147/asu-1-470764.

Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW, Löwe B: An Ultra-Brief Screening Scale for Anxiety and Depression: The PHQ-4. Psychosomatics 2009; 50: 613–621. doi:10.1176/appi.psy.50.6.613 (Open Access).

Mittag O, Reese C, Meffert C: Reha vor Rente: Analyse der Zugänge zur Erwerbsminderungsrente 2005–2009. WSI Mitteilungen 2014; 2: 146–155.

Streibelt M: Validität und Reliabilität eines Screening-Instruments zur Erkennung besonderer beruflicher Problemlagen bei chronischen Krankheiten (SIMBO-C). Rehabilitation 2009; 48: 135–144. doi:10.1055/s-0029-1220742.

Streibelt M, Bernert S, Brünger M: Ü45-Screening zur Identifikation von Präventions- und Rehabilitationsbedarf. Zenodo 2021: doi:10.5281/zenodo.15490053

Open Access).

Swart E, Bitzer EM, Gothe H et al.: STandardisierte BerichtsROutine für Sekundärdaten Analysen (STROSA) – ein konsentierter Berichtsstandard für Deutschland, Version 2. Gesundheitswesen 2016; 78: e145–e160. doi:10.1055/s-0042-108647 (Open Access).

Swart E, Gothe H, Geyer S, Jaunzeme J, Maier B, Grobe TG, Ihle P: Gute Praxis Sekundärdatenanalyse (GPS): Leitlinien und Empfehlungen. Gesundheitswesen 2015; 77: 120–126. doi:10.1055/s-0034-1396815.

von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP, for the SI: The strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE) statement: Guidelines for reporting observational studies. PLOS Medicine 2007; 4: e296. doi:10.1371/journal.pmed.0040296 (Open Access).

Kontakt

Martin Brünger

Charité – Universitätsmedizin Berlin

Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft

Charitéplatz 1

10117 Berlin

martin.bruenger@charite.de