Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com

Die MAK-Kommission ist ein unverzichtbarer Pfeiler des Arbeitsschutzes. Ihre wissenschaftlich fundierten Empfehlungen und Grenzwerte für gesundheitsgefährdende Stoffe sind die Grundlage für Präventionsmaßnahmen und Schutzvorschriften in zahlreichen Branchen. Dies ist das Ergebnis der engagierten Arbeit von Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Disziplinen – von der Toxikologie über die Arbeitsmedizin und Chemie bis hin zur Pathologie und Messtechnik.

In unserer Serie „70 Jahre MAK-Kommission“ werden wir Ihnen in den kommenden Ausgaben die verschiedenen Arbeitsgruppen der Kommission vorstellen. Feiern Sie mit uns dieses besondere Jubiläum und erfahren Sie, wie die MAK-Kommission auch heute noch eine Schlüsselrolle dabei spielt, die Arbeitswelt von morgen sicherer und gesünder zu gestalten.

Im ersten Teil der Interview-Reihe beschreiben Frau Prof. Andrea Hartwig, Vorsitzende der MAK-Kommission, und Frau Dr. Katja Hartig, Programmdirektorin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), den Aufbau und die Aufgaben der MAK-Kommission und der DFG.

70 Years of the MAK Commission: Paving the way for healthy workplaces (Part 1): Structure and tasks of the MAK Commission

In the following interview, Prof. Hartwig und Dr. Hartig will discuss the commission’s background, goals, and procedures, explain why scientific independence is important and describe the DFG’s role in ensuring the financial and organizational framework.

70 Jahre MAK-Kommission: Wegbereiter für gesunde Arbeitsplätze (Teil 1): Aufbau und Aufgaben der MAK-Kommission

Im folgenden Interview beschreiben Frau Prof. Hartwig und Frau Dr. Hartig Hintergrund, Ziele und Vorgehensweise der MAK-Kommission, erläutern die Bedeutung wissenschaftlicher Unabhängigkeit und legen die Rolle der DFG bei der Sicherstellung der finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen dar.

Zur Bedeutung des Jubiläums und die Rolle der Kommission

Frau Prof. Hartwig, die MAK-Kommission feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Welche Bedeutung hat dieses Jubiläum für Sie persönlich und für die Arbeit der Kommission?

A. Hartwig: Dieses Jubiläum ist für uns etwas Besonderes und wir freuen uns sehr auf die 70-Jahr-Feier am 1. Oktober dieses Jahres in Berlin im Futurium! Gegründet wurde die Kommission im Jahr 1955, also in der Phase des Wiederaufbaus in Deutschland. Sie ist damit die älteste wissenschaftliche Kommission in Europa, die sich mit dem Arbeitsschutz beschäftigt; gesunde und sichere Arbeitsplätze sind von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Ein wesentlicher Aspekt war damals (und ist es noch heute) der des vorbeugenden Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz, das heißt die Prävention vor Chemikalien-bedingten Erkrankungen. Hervorzuheben ist zunächst die wissenschaftliche Unabhängigkeit der Arbeit der MAK-Kommission, das heißt die Bewertung von Gefahrstoffen sowie die Ableitung von Grenzwerten und Einstufungen unabhängig von politischen und ökonomischen Interessen. Ermöglicht wurde dies seit der Gründung der Kommission durch die Anbindung an die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG, die – neben der uneingeschränkten ideellen Unterstützung – ein sehr gut ausgestattetes wissenschaftliches Sekretariat finanziert, das jederzeit die aktuelle wissenschaftliche Datenbasis ermittelt und die Arbeit der Kommission koordiniert. Hervorzuheben ist aber auch die Interdisziplinarität und hervorragende wissenschaftliche Zusammenarbeit in der Kommission. Gerade in gesellschaftlich schwierigen Zeiten, in denen oftmals „Fake News“ mehr Bedeutung beigemessen wird als wissenschaftlichen Erkenntnissen, ist die MAK-Kommission in meinen Augen ein „Leuchtturm“ und ein Refugium, wo stets die Prämisse nach der besten, evidenzbasierten Lösung im Vordergrund steht. Dies gelingt nur durch die hervorragende und äußerst vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten – seien es die ehrenamtlichen Mitglieder und Gäste der Kommission, die Mitarbeitenden des wissenschaftlichen Sekretariats und auch die Beteiligten der DFG. Hierzu beizutragen, empfinde ich als ein großes Privileg, das allerdings auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist.

Welche waren aus Ihrer Sicht die größten Errungenschaften der MAK-Kommission in den letzten 70 Jahren, die maßgeblich zur Gesundheit am Arbeitsplatz beigetragen haben? Gibt es ein Beispiel, das Ihnen besonders am Herzen liegt?

A. Hartwig: Da gibt es viele Beispiele. Hervorzuheben ist unter anderem die differenzierte Betrachtung und Einstufung von krebserzeugenden Gefahrstoffen unter Berücksichtigung des Wirkungsmechanismus und der Wirkstärke. Die im Jahr 1998 veröffentlichten Kategorien 4 und 5 für Kanzerogene waren ein wichtiger Schritt in diese Richtung: In Kategorie 4 werden Kanzerogene eingruppiert, die entweder nicht genotoxisch sind oder bei denen eine Genotoxizität nicht im Vordergrund steht; für diese Substanzen ist bei Einhaltung des MAK- bzw. BAT-Wertes nicht mit einem erhöhten Krebsrisiko zu rechnen. Kategorie 5 umfasst genotoxische Kanzerogene, bei denen bei Einhaltung des MAK- bzw. BAT-Wertes – wenn überhaupt – nur ein geringfügig erhöhtes Krebsrisiko besteht. Beide Kategorien setzen detaillierte Kenntnisse zum Wirkungsmechanismus („Mode of Action“) voraus. Eine ähnliche Vorgehensweise ist inzwischen in vielen wissenschaftlichen Gremien weltweit akzeptiert und wird entsprechend umgesetzt. Dieser Ansatz ergänzt das Konzept der Expositions-Risiko-Beziehungen des Ausschusses für Gefahrstoffe (AGS) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, das „tolerable“ und „akzeptable“ Krebsrisiken definiert und für die jeweiligen Substanzen die zugehörigen Luftkonzentrationen ableitet. Unser Bewertungskonzept für genotoxische Kanzerogene wurde in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der beiden Ständigen Senatskommissionen zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe (MAK) und zur gesundheitlichen Bewertung von Lebensmitteln (SKLM) weiter diskutiert und verfeinert (Hartwig et al. 2020). Weitere Beispiele sind die 1998 erfolgte erstmalige Einstufung von Passivrauchen am Arbeitsplatz als krebserzeugend, die Ableitung eines gesundheitsbasierten MAK-Wertes für biobeständige granuläre Stäube (GBS) sowie die kontinuierliche Bewertung und Neubewertung von Metallen und Metallverbindungen am Arbeitsplatz. In letztere Kategorie fallen beispielsweise Blei und seine anorganischen Verbindungen, für die sowohl ein BAT- wie auch ein MAK-Wert zur Verhinderung der Neurotoxizität abgeleitet wurden, aber auch Aluminiumverbindungen, für die in Abhängigkeit von der Löslichkeit unterschiedliche Wirkungsmechanismen identifiziert und mit Grenzwerten belegt werden konnten.

Wie hat sich die Arbeit der MAK-Kommission in den letzten Jahrzehnten verändert und welchen Herausforderungen sehen Sie sich heute gegenüber?

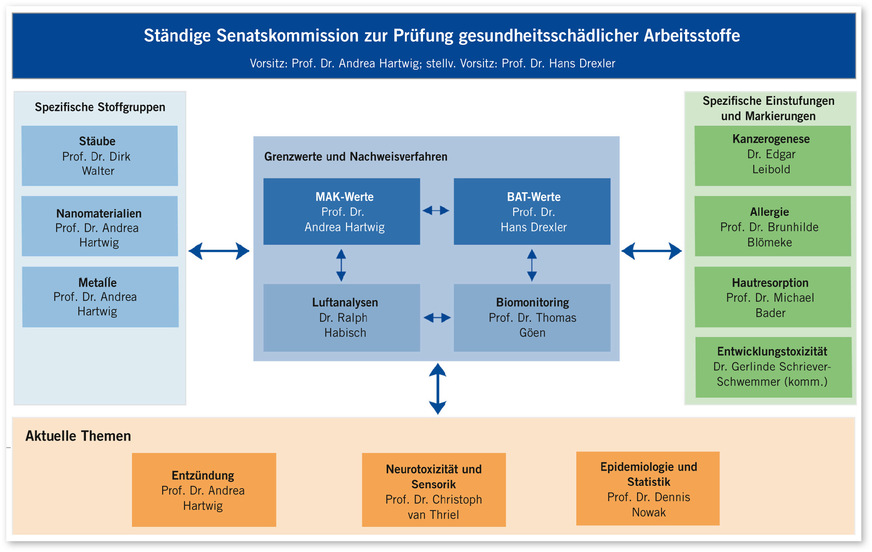

A. Hartwig: Das Wissen um toxikologisch relevante Eigenschaften von Stoffen hat in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen. Waren es früher manifeste Erkrankungen, deren Verhinderung die Grundlage für die Ableitung von Grenzwerten waren, sind es heutzutage oftmals frühe Indikatoren, die im Hinblick auf mögliche Spätfolgen bei der Grenzwertableitung mitberücksichtigt werden. Dies erfordert auch ein hohes Maß an konzeptionellen Arbeiten, beispielsweise zur Beurteilung von frühen Markern für neurotoxische Effekte oder akut entzündliche Effekte, die möglicherweise zu chronischen Entzündungen führen können. Hinzu kommen „neue“ Klassen von Materialien, wie beispielsweise Nanomaterialien. Aufgrund der Vielfalt von entsprechenden Partikeln und Fasern steht hier eine sinnvolle Gruppierung und die Etablierung von wissenschaftlichen Bewertungskriterien im Vordergrund. Diesen Anforderungen kann die Kommission durch ihre komplexe Struktur begegnen. So setzt sich die Kommission aus unterschiedlichen Arbeitsgruppen zusammen, die jeweils nicht nur die Ableitung von Luftgrenzwerten, sondern auch Grenzwerte in biologischem Material sowie weitere Einstufungen vorschlagen. Hinzu kommt die Etablierung von Messmethoden sowohl in der Luft am Arbeitsplatz als auch in biologischen Medien (➥ Abb. 1).

Obwohl die generellen Ziele der Kommission in den letzten Jahrzehnten gleichgeblieben sind, wurden und werden sowohl die Bewertungskriterien als auch die Prinzipien der Grenzwertableitung fortlaufend dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis angepasst. Auch die Arbeitsweise der Kommission hat sich vor allem in den letzten Jahren deutlich verändert; so paradox es klingen mag, auch die Corona-Pandemie hat dazu beigetragen. So erfolgte früher die Bearbeitung der Substanzen in den verschiedenen Arbeitsgruppen zumeist nacheinander, so dass die endgültige Entscheidung oftmals einen langen Zeitraum erforderte. Während der COVID-19-Pandemie konnten alle Sitzungen nur digital als Videokonferenzen stattfinden. Obwohl Präsenzsitzungen natürlich für den direkten Austausch und den Zusammenhalt der Kommission unverzichtbar sind und inzwischen auch wieder stattfinden, hat sich das zusätzliche Instrument der Videokonferenzen als sehr geeignet erwiesen, um den Mitgliedern der Kommission mit vergleichsweise geringem Aufwand zu ermöglichen, punktuell stoffspezifisch und arbeitsgruppenübergreifend an Sitzungen zu spezifischen Substanzen oder konzeptionellen Aspekten teilzunehmen und so Entscheidungen für Stoffe mit umfangreicher Datenlage und unter Berücksichtigung vielschichtiger toxikologischer Endpunkte umfassend vorzubereiten. Die neue und sehr effiziente Arbeitsweise der Kommission hat sich beispielsweise bei der Ableitung der Grenzwerte und Einstufungen von Blei und seinen anorganischen Verbindungen sehr bewährt. In nur sechs Monaten konnten trotz der sehr umfangreichen Datenlage alle toxikologisch relevanten Aspekte ausführlich in Untergruppen per Videokonferenz diskutiert und bearbeitet werden (Drexler u. Hartwig 2021).

Die Arbeitsweise der Kommission

Die Kommission ist interdisziplinär zusammengesetzt. Wie wichtig ist dieser Ansatz für die Qualität der Ergebnisse, insbesondere im Hinblick auf die Übertragung tierexperimenteller Erkenntnisse auf den Menschen oder die Berücksichtigung besonderer Umstände im Arbeitsalltag?

A. Hartwig: Die interdisziplinäre Zusammensetzung der Kommission ist eine wichtige Voraussetzung für die gesamte Kommissionsarbeit, da stets die Gesamtschau der vorhandenen Daten für die Stoffbewertung herangezogen wird. Relevante Aspekte umfassen sowohl epidemiologische Erkenntnisse, Humanstudien, aber auch tierexperimentelle Studien sowie wirkungsmechanistische Untersuchungen. Die Mitglieder der Kommission kommen aus den Fachgebieten Toxikologie, Epidemiologie, Arbeitsmedizin, Tiermedizin, Biochemie, Molekularbiologie, Analytische Chemie, Dermatologie, Pathologie und Statistik. Zu spezifischen Themen können zusätzlich Gäste eingeladen werden. Nur so können Humanstudien, tierexperimentelle Befunde sowie mechanistische Studien kompetent auch im Hinblick auf experimentelle Details und die Plausibilität der Befunde bewertet und auf ihre Eignung zur Ableitung eines Grenzwertes oder einer Einstufung hin beurteilt werden.

Die MAK-Kommission nimmt Anregungen aus der Praxis auf. Wie können Unternehmen oder Einzelpersonen relevante Informationen und Beobachtungen an die Kommission herantragen, um deren Arbeit zu unterstützen?

A. Hartwig: In ihrer Themenfindung und Prioritätensetzung ist die Kommission grundsätzlich frei. Generell können aber jederzeit Vorschläge für Stoff- oder Methodenbefassung aufgegriffen werden. Priorität haben Stoffe mit relevanten Expositionen am Arbeitsplatz, für die eine hinreichende Datenlage für die Bewertung der Gesundheitsgefährdung vorhanden ist. Anregungen werden hierbei unter anderem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), aus der arbeitsmedizinischen Praxis sowie nicht zuletzt aus der Kommission selbst eingebracht. Um die geplanten Bewertungen einzusehen, gibt es eine sogenannte Ankündigungsliste, in der die Stoffe aufgeführt sind, zu denen Recherchen begonnen wurden oder in Kürze beginnen werden. Dies dient auch als Einladung, relevante Daten oder Studienergebnisse über das wissenschaftliche Sekretariat zur Verfügung zu stellen.

Der Prozess von der Datensammlung bis zur Veröffentlichung einer neuen Einstufung oder Empfehlung ist sehr strukturiert. Können Sie diesen Ablauf kurz erläutern, insbesondere die Bedeutung der sechsmonatigen Kommentierungsfrist für die Öffentlichkeit?

A. Hartwig: Die Basis für die Ableitung von Grenzwerten, aber auch für alle Einstufungen und Markierungen, bildet eine umfassende Recherche und Datensammlung, die für eine detaillierte Risikobewertung benötigt wird. Dabei stellt das wissenschaftliche Sekretariat alle verfügbaren Informationen über Stoffe zusammen und die Kommission leitet auf dieser Grundlage wissenschaftlich basierte Empfehlungen für Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen (MAK-Werte) in der Luft, aber auch Beurteilungswerte in Biologischem Material ab. Ergänzend dazu wird der Stoff hinsichtlich der krebserzeugenden, keimzellmutagenen, sensibilisierenden und hautresorptiven Wirkung sowie der Gefährdung der Schwangerschaft bewertet und entsprechende Messmethoden für die Einhaltung der Grenzwerte werden beschrieben. Dieses Vorgehen ist detailliert in der MAK- und BAT-Werte-Liste dargelegt. Zentral ist dabei die Bewertung der jeweiligen Studien auf ihre Validität und Relevanz für eine risikobasierte Grenzwertableitung. Erforderlich ist nicht nur eine Beschreibung möglicher adverser Effekte, sondern auch belastbare Expositionsangaben, die die Ableitung von Dosis-Wirkungs-Beziehungen erlauben. Unter diesen Gesichtspunkten werden die publizierte Literatur, aber auch unveröffentlichte toxikologische Studien aus der Industrie, sofern ein vollständiger Studienbericht einschließlich aller relevanten Daten zur Verfügung gestellt wird, von der Kommission bewertet. Einbezogen werden epidemiologische Befunde, arbeitsmedizinische Berichte, toxikologische Untersuchungen und andere relevante Informationen wie Studien zum Wirkungsmechanismus, und aus der Gesamtschau aller Daten werden Vorschläge zur Grenzwertableitung wie auch Einstufungen und Markierungen erarbeitet. Eine zentrale Rolle kommt hierbei dem wissenschaftlichen Sekretariat zu. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sorgen nicht nur für die jeweils aktuelle Literaturrecherche, sondern bereiten auch die jeweiligen wissenschaftlichen Begründungen vor, aktualisieren diese anhand der Diskussionen in den jeweiligen Kommissionssitzungen und bereiten komplexe Bewertungen gemeinsam mit entsprechenden Kommissionsmitgliedern vor. Auch die Vorbereitung zur Veröffentlichung sowohl der MAK- und BAT-Werte-Liste als auch der entsprechenden wissenschaftlichen Begründungen erfolgt im wissenschaftlichen Sekretariat.

Die Entscheidungen der Kommission werden jeweils am 1. Juli bekannt gegeben und können bei Bedarf bis zum 31. Dezember wissenschaftlich kommentiert werden (Kommentierungsphase); hierbei können die Begründungstexte vom Sekretariat der Kommission angefordert werden. Die eingegangenen Kommentare werden in der MAK-Kommission ausführlich diskutiert und die endgültigen Entscheidungen auf der jährlich stattfindenden Plenarsitzung verabschiedet. Die MAK- und BAT-Werte-Liste sowie alle wissenschaftlichen Begründungen werden „Open Access“ bei ZB MED in der „MAK Collection“ publiziert (s. Online-Quellen) und stehen der Wissenschaft, der Politik und der Öffentlichkeit dann in deutscher und englischer Sprache, im Fall der MAK- und BAT-Werte Liste auch auf Spanisch, frei zur Verfügung. Ein besonderes aktuelles „Highlight“ ist die Aufnahme der Zeitschrift „The MAK Collection for Occupational Health and Safety“ in PubMed, was die Sichtbarkeit der Arbeit der Kommission noch einmal erhöhen wird. Die Arbeit der MAK-Kommission und ihre detaillierten Dokumentationen dienen auch als Grundlage für die Ableitung von Grenzwerten durch den AGS und werden auch auf europäischer Ebene viel beachtet.

Neben der Ableitung von Grenzwerten und Einstufungen führt die Kommission unter aktiver Beteiligung des wissenschaftlichen Sekretariats auch wichtige übergeordnete, konzeptionelle Arbeiten zur Chemikalienbewertung durch. Hierzu gehören beispielsweise die Bewertung früher Marker entzündlicher Effekte, die Bewertung der Genotoxizität im Hinblick auf eine mögliche Ableitung von Grenzwerten, die Beurteilung von Neurotoxizität, die Bewertung der Wirkung von Partikeln einschließlich Nanomaterialien sowie Konzepte für Stoffgruppenbetrachtungen oder die Bewertung von Gemischen. Derartige konzeptionelle Arbeiten wie etwa zur Relevanz von Tumorbefunden im Tierversuch für den Menschen oder zur differenzierten Risikobewertung genotoxischer krebserzeugender Substanzen werden in der Regel in internationalen toxikologischen Fachzeitschriften publiziert und finden große Beachtung (Hartwig et al. 2020; Laube et al. 2019).

Ergebnisse und Ausblick

Die MAK- und BAT-Werte-Liste wird jährlich veröffentlicht. Wie stellen Sie sicher, dass die Empfehlungen stets den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen, auch wenn sich die Diskussion über eine Substanz jederzeit wieder aufnehmen lässt?

A. Hartwig: MAK- und BAT-Werte sowie die entsprechenden Einstufungen werden nach dem jeweils aktuellen Stand der Wissenschaft abgeleitet. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, werden die Substanzen re-evaluiert. Auch hier kommt dem wissenschaftlichen Sekretariat eine bedeutende Rolle zu, das die diesbezügliche Literatur verfolgt, darüber hinaus werden Anregungen von Kommissionsmitgliedern sowie eventuelle Neubewertungen von anderen wissenschaftlichen Gremien berücksichtigt. Hervorzuheben ist ferner die Anpassung der Bewertungskriterien und des konkreten Vorgehens nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft. Beispiele sind veränderte Einstufungskriterien für krebserzeugende Substanzen, Ergänzungen der Schwangerschaftsgruppen, aber auch veränderte Vorgehensweisen bei der Extrapolation von Daten aus tierexperimentellen Studien auf den Menschen sowie die Zeitextrapolation von Kurzzeitstudien auf ein gesamtes Arbeitsleben. Das jeweils aktuelle Vorgehen wird in der Präambel der MAK- und BAT-Werte-Liste transparent dargelegt. Durch die Publikation nicht nur der MAK- und BAT-Werte und Einstufungen, sondern auch der jeweiligen wissenschaftlichen Begründungen im „Open Access“ ist jederzeit der Bewertungsstand zugänglich, so dass auch Anregungen von außen möglich und willkommen sind.

Welche Schwerpunkte und Herausforderungen sehen Sie für die MAK-Kommission in den nächsten Jahren, insbesondere im Hinblick auf neue Technologien oder Stoffe?

A. Hartwig: In den letzten Jahren wird sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene vermehrt über die Notwendigkeit und die Humanrelevanz von tierexperimentellen Studien sowie über die Möglichkeiten eines vollständigen Verzichts auch im Zusammenhang mit der Ableitung von Grenzwerten für Gefahrstoffe kontrovers diskutiert. Hierbei wird teilweise die Einschätzung geäußert, dass Tierversuche bereits jetzt oder in naher Zukunft mehr oder weniger vollständig durch den Einsatz von sogenannten New Approach Methods (NAMs) ersetzt werden können. Diese Einschätzung teilt die MAK-Kommission zum jetzigen Zeitpunkt nicht, da für eine quantitative Risikobewertung In-vivo-Daten aus Human- und/oder Tierstudien erforderlich sind, die sowohl die Identifizierung kritischer Zielorgane und komplexer multipler Wirkungen als auch eine quantitative Betrachtung der niedrigsten adversen Effektkonzentration ermöglichen. Allerdings können NAMs in vielen Bereichen wertvolle Ergänzungen zum Wirkungsmechanismus und damit zu einer wissenschaftsbasierten Risikobewertung liefern. Dies beinhaltet beispielsweise auch viele computergestützte Modellierungen wie sogenannte Benchmark-Berechnungen oder auch Gruppenbetrachtungen von Chemikalien (s. Online-Quellen). Eine weitere Herausforderung besteht in der Einbeziehung immer empfindlicherer Endpunkte in die Chemikalienbewertung, beispielsweise bei der Beurteilung früher Indikatoren für neurotoxische Chemikalien. Hier ist eine äußerst differenzierte Bewertung notwendig, um Studienergebnisse in den Kontext später möglicherweise auftretender Erkrankungen einzuordnen. Gleiches gilt für die Abgrenzung früher entzündlicher Parameter mit potenzieller Relevanz für chronische Entzündungen von physiologischen Reaktionen. Alle diese Bereiche erfordern viele konzeptionelle Überlegungen, die nur durch die Interdisziplinarität der Kommissionsarbeit zu gewährleisten sind.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Frau Dr. Hartig, können sie kurz ihre Position/Aufgaben bei der DFG in Bezug zur Kommission erklären?

K. Hartig: Ich bin promovierte Biologin und seit 2015 im Bereich Medizin in der Abteilung für fachliche Angelegenheiten in der DFG-Geschäftsstelle tätig. Dort bin ich für die Beratung, Begutachtung und Begleitung von Forschungsprojekten in der medizinischen Forschung zuständig. Zusätzlich betreue ich die Arbeit der Ständigen Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe. Das bedeutet, ich unterstütze die Arbeit der Kommission durch die Sicherstellung der finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Kommission. Konkret bedeutet das, dass ich regelmäßig die Gremien der DFG über die Arbeit und die Ergebnisse der Kommission informiere und beispielsweise relevante Informationen aus anderen DFG-Gremien in die Kommission trage, um auf diese Weise die Verankerung der Kommission in der DFG sicherzustellen. Darüber hinaus unterstütze ich die Kommission bei der Einhaltung von Prozessen und Arbeitsweisen, die sich aus der Angliederung an die DFG ergeben. Hierzu zählen zum Beispiel die Einhaltung von Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflikten, Beiträge zur Öffentlichkeitsarbeit oder die Einhaltung von rechtlichen beziehungsweise forschungsethischen Rahmenbedingungen wie das Reisekostengesetz, Datenschutz- oder Transparenzregelungen.

Die MAK-Kommission ist die älteste und eine der renommiertesten Kommissionen der DFG. Warum engagiert sich die DFG in diesem spezifischen Bereich des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz und welche Bedeutung hat diese Kommission für die DFG?

K. Hartig: Die Rolle und Bedeutung der Kommission haben sich in den 70 Jahren seit der Gründung der Kommission sicher auch verändert. Während die Kommission zu Beginn eher der pragmatische Ersatz einer noch nicht vorhandenen Institution zur Festlegung von Grenzwerten und ein Beitrag zum Aufbau des noch nicht etablierten Arbeitsschutzes war, ist die Kommission heute das Vorzeigebeispiel der wissenschaftlichen Politikberatung der DFG. Unabhängig von nicht-wissenschaftlichen Kriterien entstehen im interdisziplinären Austausch sorgfältig dokumentierte Analysen über den jeweiligen Wissenstand von Substanzen und geeignete Messmethoden, die als Empfehlung für alle zugänglich veröffentlicht werden und als zentrale Grundlage zur Festlegung von rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland aber insbesondere auch in Europa und darüber hinaus verwendet werden. Neben der Befassung mit spezifischen Stoffen werden aber auch grundlegende übergeordnete Mechanismen oder Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Wirkung oder Bewertung von Gefahrstoffen erarbeitet. Damit gibt die Kommission beständig Impulse in die Forschung. Die DFG engagiert sich, weil die wissenschaftliche Unabhängigkeit für die Akzeptanz der Ergebnisse der Kommissionsarbeit von größter Relevanz ist und diese wiederum unter dem Dach der DFG bestmöglich sichergestellt werden kann. Keine Kommission der DFG publiziert vergleichbar viele Erkenntnisse, weshalb die Kommission nun auch die erste DFG-Kommission ist, deren Veröffentlichungen in Kürze in PubMed sichtbar sein werden. Die in diesem Jahr stattfindende Veranstaltung anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Kommission im Futurium in Berlin unterstreicht auch, wie stolz die DFG auf die Arbeit der Kommission ist.

Welche Ressourcen und welche Art von Unterstützung stellt die DFG der MAK-Kommission zur Verfügung, um deren wissenschaftlich unabhängige Arbeit zu gewährleisten?

K. Hartig: Die DFG finanziert zum einen das wissenschaftliche Kommissionssekretariat und die Arbeitsgruppen-Sekretariate, ohne deren Unterstützung bei der Recherche von Studien und der Erstellung von fachlich fundierten Textvorlagen und der sorgfältigen Protokollierung ein solch enormer Arbeitsumfang nicht zu bewältigen wäre. Die DFG finanziert darüber hinaus die erforderlichen Kosten für Reise- und Besprechungsmöglichkeiten. Auch die Publikationsplattform, die vom Informationszentrum Lebenswissenschaften betrieben wird, wird von der DFG finanziert. Diese gewährleistet die zeitnahe und Open-Access-Verfügbarkeit der Veröffentlichungen der Kommission als MAK Collection. Damit ist die finanzielle Unterstützung der Kommissionsarbeit durch die DFG bemerkenswert.

Neben der MAK-Kommission gibt es im Bereich des Arbeitsschutzes auch Kommissionen, die dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zugeordnet sind, wie beispielsweise den Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS). Können Sie uns den grundlegenden Unterschied in der Rolle und Arbeitsweise zwischen der wissenschaftlich beratenden MAK-Kommission der DFG und solchen staatlichen, regelsetzenden Ausschüssen erläutern?

K. Hartig: Der AGS und andere den Ministerien zugeordnete Kommissionen und Gremien sind weisungsgebunden und berücksichtigen neben den Erkenntnissen zu Substanzen auch Umsetzungsaspekte und praktische Rahmenbedingungen. Die zentrale Aufgabe dort ist es, regulatorische und gesetzliche Vorgaben festzulegen. Im Gegensatz dazu trägt die MAK-Kommission alle verfügbaren Informationen und Studien zusammen und identifiziert im wissenschaftlichen Dialog Empfehlungen für die regulatorischen Behörden. Die Kriterien hierfür sind ausschließlich wissenschaftlich, was allerdings nicht bedeutet, dass Erkenntnisse aus der Praxis, zum Beispiel darüber, wo und in welcher Form eine Substanz an Arbeitsplätzen auftritt, nicht integriert werden. Alle Argumente und Quellen, die zu einer Empfehlung geführt haben, werden offengelegt. Die in der Kommission erarbeiteten Empfehlungen können vor der eigentlichen Verabschiedung kommentiert werden. Hierbei können beispielsweise noch fehlende Studien oder Erkenntnisse oder Kritik oder Hinweise in Bezug auf die Argumentation aus der Öffentlichkeit eingebracht werden. Diese werden diskutiert, beantwortet und die Empfehlungen gegebenenfalls entsprechend überarbeitet. Im Grunde ergänzen sich die Arbeit der Kommission und die des AGS synergistisch.

Wie erfolgt der Informationsfluss und die Abstimmung zwischen den wissenschaftlichen Empfehlungen der MAK-Kommission und der Überführung dieser Erkenntnisse in die rechtlichen und technischen Regeln des Arbeitsschutzes durch das BMAS und seine Gremien?

K. Hartig: Die Kommission stellt einmal pro Jahr eine Liste zur Verfügung, die alle Stoffe enthält, die überarbeitet werden oder mit denen sich die Kommission neu befasst. Diese Listen werden mit den entsprechenden Behörden ausgetauscht. Die jährlich erscheinende MAK- und BAT-Werte-Liste enthält alle Einstufungen im Überblick und wird dem BMAS jeweils am 01. Juli übergeben. Zusätzlich dazu nehmen einige Mitglieder der Kommission auch an relevanten Gremien des BMAS teil, weisen dort auf spezifische Änderungen hin und stehen für Erläuterungen der Begründungen der Kommission zur Verfügung. Im Ergebnis greifen die Gremien des BMAS sehr häufig die Empfehlungen der Kommission tatsächlich auf und legen entsprechende Regelungen für den Arbeitsschutz fest.

Liebe Frau Prof. Hartwig, liebe Frau Dr. Hartig, herzlichen Dank für das informative Gespräch!

Literatur

Hartwig A, Arand M, Epe B, Guth S, Jahnke G, Lampen A, Martus H-J, Monien B, Rietjens I, Schmitz-Spanke S, Schriever-Schwemmer G, Steinberg P, Eisenbrand G: Mode of action‑based risk assessment of genotoxic carcinogens. Arch Toxicol 2020; 94: 1787–1877. https://doi.org/10.1007/s00204-020-02733-2 (Open Access).

Laube B, Michaelsen S, Meischner V, Hartwig A, Epe B, Schwarz M: Classification or non-classification of substances with positive tumor findings in animal studies: Guidance by the German MAK Commission. Regul Toxicol Pharmacol 2019; 108: 104444. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2019.104444 (Open Access).

Drexler H, Hartwig A (2021) Grenzwertevaluierung von Blei. ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2021; 56: 382–384.

Kontakt

Prof. Dr. rer. nat. Andrea Hartwig

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Institut für Angewandte Biowissenschaften (IAB)

Abteilung Lebensmittelchemie und Toxikologie

Adenauerring 20a, 76131 Karlsruhe

Frau Dr. rer. nat. Katja Hartig

DFG Programmdirektorin

Gruppe Lebenswissenschaften 3: Medizin

Kennedyallee 40 , 53175 Bonn

Online-Quellen

Aufbau der MAK-Kommission

https://www.dfg.de/de/ueber-uns/gremien/senat/arbeitsstoffe/aufbau

ZB Med: MAK Collection

https://www.zbmed.de/forschen/laufende-projekte/mak-collection/

DFG: New Approach Methods (NAMs) in der wissenschaftsbasierten Ableitung von Grenzwerten – derzeitige und zukünftige Rolle

https://www.dfg.de/resource/blob/176138/1194f188d4fbe5623ac7304de80d435…

Foto: privat