Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.

Design of screen work according to ASR A6

The ASR A6 “work with visual display units” describes measures relating to instruction, working postures, adjustment and installation of work equipment, lightning and requirements for the space available for movement. It also includes requirements for work equipment at VDU workstations. Special emphasis is placed on the mobile use of portable display screen equipment. ASR A6 describes the state of the art and provides standards for the assessment of working conditions.

Gestaltung von Bildschirmarbeit nach der ASR A6

Die ASR A6 „Bildschirmarbeit“ beschreibt Maßnahmen unter anderem zu Unterweisung, Arbeitshaltungen, Einstellung und Aufstellung der Arbeitsmittel, Beleuchtung sowie Anforderungen an die Bewegungsfreiräume. Ergänzend sind Anforderungen an die Arbeitsmittel an Bildschirmarbeitsplätzen enthalten. Ein besonderer Schwerpunkt ist die ortsveränderliche Verwendung von tragbaren Bildschirmgeräten. Die ASR A6 beschreibt den Stand der Technik und stellt Maßstäbe für die Beurteilung der Arbeitsbedingungen zur Verfügung.

Kernaussagen

Gestaltung von Bildschirmarbeit nach der ASR A6

Nach einer längeren Erstellungszeit – was viele Abstimmungsrunden und Iterationsschleifen vermuten lässt – ist nun seit über einem Jahr die Technische Regel für Arbeitsstätten (ASR) A6 auf den Seiten der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz (BAuA) verfügbar. Mit der ASR A6 erfolgt eine Konkretisierung des Anhangs 6 der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Dieser wurde bei der letzten Novellierung der ArbStättV im Jahr 2016 aufgenommen, als Inhalte der Bildschirmarbeitsverordnung aus dem Jahr 1996 in die ArbStättV integriert wurden. Es gibt somit eine längere Geschichte der Vorgaben zur Gestaltung von Bildschirmarbeit. Das Thema ist nicht neu und qualifizierte Informationen zur guten Gestaltung von Arbeitsplätzen mit Bildschirmen sowie insgesamt der Bildschirmarbeit sind schon lange verfügbar. Was bislang fehlte, ist die Beschreibung des Standes der Technik, der Vermutungswirkung auslöst. Vermutungswirkung bedeutet, dass man bei der Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen sicher sein kann, dass die Aufsicht und schlussendlich dann auch ein Gericht ohne Nachweis vermutet, dass die Vorgaben der Verordnung eingehalten werden.

Allerdings darf die ASR A6 nicht überbewertet werden; es sind hier Mindestanforderungen aufgeführt, bei deren Umsetzung gesundheitliche Beeinträchtigungen und Erkrankungen vermieden werden sollen. Grundlage der Technischen Regeln ist die in der Begründung zum Arbeitsschutzgesetz sowie in der ASR V3 enthaltene Definition von Gefährdung: Eine Gefährdung bezeichnet die Möglichkeit eines Gesundheitsschadens oder einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ohne bestimmte Anforderungen an deren Ausmaß oder Eintrittswahrscheinlichkeit.

Für eine aus ergonomischer Sicht günstige Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen sind unter anderem Informationen der Unfallversicherungsträger wie beispielsweise die Informationen 215-441 „Büroraumplanung“ oder 215-410 „Bildschirm- und Büroarbeitsplätze“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) verfügbar.

Arbeitsplatzdefinition der ArbStättV

Eine hohe Bedeutung für die Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen hat die ebenfalls im Jahr 2016 geänderte Arbeitsplatzdefinition in der Arbeitsstättenverordnung. Bis 2016 gab es die Orientierung, dass es sich erst um einen Arbeitsplatz handelt, wenn daran mehr als 2 Stunden arbeitstäglich oder an mindestens 30 Tagen im Jahr gearbeitet wird.

Seit 2016 gilt folgende Arbeitsplatzdefinition: Arbeitsplätze sind nach § 2 Abs. 4 ArbStättV Bereiche, in denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit tätig sind. Das heißt, es gibt keine zeitliche Einschränkung mehr.

Bildschirmarbeitsplätze sind nach § 2 Abs. 5 ArbStättV Arbeitsplätze, die sich in Arbeitsräumen befinden und die mit mindestens einem Bildschirmgerät, einer Arbeitsfläche sowie gegebenenfalls einem Arbeitsstuhl (Mobiliar) und sonstigen Arbeitsmitteln (z. B. Telefon) ausgestattet sind.

Damit handelt es sich inzwischen auch um einen Bildschirmarbeitsplatz, wenn an diesem nur gelegentlich mit zum Beispiel Bildschirm, Maus, Tastatur und Rechner gearbeitet wird. Solche Arbeitsplätze finden sich an vielen Stellen in den Betrieben. Nicht nur der konventionelle Büroarbeitsplatz ist – wie bisher auch schon – ein Bildschirmarbeitsplatz, sondern auch viele Arbeitsplätze im Labor, in der Logistik, an Empfangstheken und selbst in Werkstätten, wenn beispielsweise Messwerte verarbeitet und ausgewertet oder Maschinen programmiert werden.

Belastung durch Bildschirmarbeit

Die Belastung durch die Arbeit mit Bildschirmgeräten hat sich in den letzten 30 Jahren deutlich gewandelt. Stand bei Bildschirmen vor mehreren Jahrzehnten mit Negativdarstellung in den Farben Grün oder Bernstein die Augenbelastung ganz weit oben, so hat sich die Belastung nun verlagert. In der ASR A 6 wird deshalb in Kapitel 4 ausgeführt, welche Belastung bei Bildschirmarbeit vorhanden ist. Je nach individueller Leistungsfähigkeit ergibt sich aus der Belastung die jeweilige Beanspruchung, das heißt die Wirkung auf den Menschen, die bei negativer Ausprägung eine Gefährdung darstellt. An Bildschirmen arbeiten nicht nur jüngere Menschen, die noch über eine hohe Akkommodationsbreite verfügen, sondern auch ältere Beschäftigte, die schon mit einer Altersweitsichtigkeit zu kämpfen haben. Oft werden für eine gute Sicht auf den Bildschirm beziehungsweise die Lesbarkeit der dargestellten Inhalte ungünstige Körperhaltungen in Kauf genommen. In der ASR A6 wird der Begriff „neutrale Haltung“ verwendet. Eine neutrale Haltung ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Gelenkwinkel in einer physiologisch günstigen Mittelstellung befinden.

Dem individuellen Arbeitsverhalten kommt bei Bildschirmarbeit eine hohe Bedeutung zu. Selbst bei einer optimalen Arbeitsmittelausstattung können die individuell ungünstig gewählten Einstellungen zu einer hohen Belastung und folglich auch zu Fehlbeanspruchung beziehungsweise Gefährdung führen. Die ASR A6 widmet sich deshalb in Abschnitt 5.2 der Unterweisung und in Abschnitt 5.1 der notwendigen Gefährdungsbeurteilung. Hier kann seitens der arbeitsmedizinischen Betreuung in den Betrieben eine qualifizierte Unterstützung geleistet werden.

Definition von Bildschirmarbeit in der ASR A6 und der AMR 14.3

Geräte mit Bildschirmen sind inzwischen weit verbreitet. Smartphones und Tablets sind allgegenwärtig und fast jedes technische Gerät hat einen Bildschirm. Bildschirmarbeit im Sinne der ASR A6 ist durch die Interaktion des Menschen mit dem Arbeitsmittel gekennzeichnet (vgl. ASR A6, Abschnitt 3.5). Neben der Informationsausgabe über den Bildschirm erfolgt eine Informationseingabe über unterschiedliche Eingabemittel (z. B. Tastatur, Maus). Die Nutzung von handgehaltenen Geräten zum Telefonieren (z. B. Smartphones) gilt nicht als Bildschirmarbeit im Sinne der ASR A6. Auch das Lesen von Texten auf einem Bildschirmgerät ist im Sinne der ASR A6 keine Bildschirmarbeit, da es sich um die reine Aufnahme von Informationen handelt. In der ASR A6 wird an einigen Stellen auf die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) verwiesen, da es bei der Bildschirmarbeit sowohl Anforderungen an die Arbeitsstätte beziehungsweise den Arbeitsplatz als auch Anforderungen an die Arbeitsmittel gibt. Teilweise sind diese in Anhang 6 der ArbStättV aufgeführt, es gilt aber insgesamt auch die BetrSichV. Es wird davon ausgegangen, dass bei der bestimmungsgemäßen Nutzung von Bildschirmgeräten bei reinen Sehaufgaben von im Sinne der BetrSichV geeigneten Arbeitsmitteln die Belastung bei Tätigkeiten ohne Interaktionen die Gefährdung sehr gering und damit akzeptabel ist. Eine ähnliche Argumentation findet sich in der TREMF (Technische Regel zur Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern). Hier ist in Anhang 1 enthalten, dass bei den in einer Liste aufgeführten Geräten die entstehenden elektromagnetischen Felder so gering sind, dass auf eine Gefährdungsbeurteilung verzichtet werden kann.

In der Arbeitsmedizinischen Regel (AMR) 14.3 „Tätigkeiten an Bildschirmgeräten“ wird Bildschirmarbeit nicht explizit definiert. Es wird in Abschnitt 4.1 ausgeführt, dass eine Vorsorge bei Tätigkeiten an Bildschirmgeräten anzubieten ist, wenn diese Tätigkeiten bestimmend für die Gesamttätigkeit sind. Im Anhang werden beispielhaft solche Tätigkeiten aufgelistet. Aus der Kombination beider Regeln kann sich eine Ableitung für das Handeln im Betrieb ergeben. Die ASR A6 definiert, wann es sich überhaupt um Bildschirmarbeit handelt, und in der AMR 14.3 wird die Tätigkeitsdauer als weiteres Kriterium für die arbeitsmedizinische Vorsorge eingeführt.

Geltungsbereich der ASR A6

Die Arbeitsstättenverordnung gilt nur in Arbeitsstätten sowie bei Telearbeit. Der Anwendungsbereich der ASR A6 kann nicht über den Geltungsbereich der ArbStättV hinausgehen, auch wenn an vielen anderen Orten beziehungsweise bei Tätigkeiten auch mit Bildschirmgeräten gearbeitet wird.

Die ASR A6 gilt nicht für

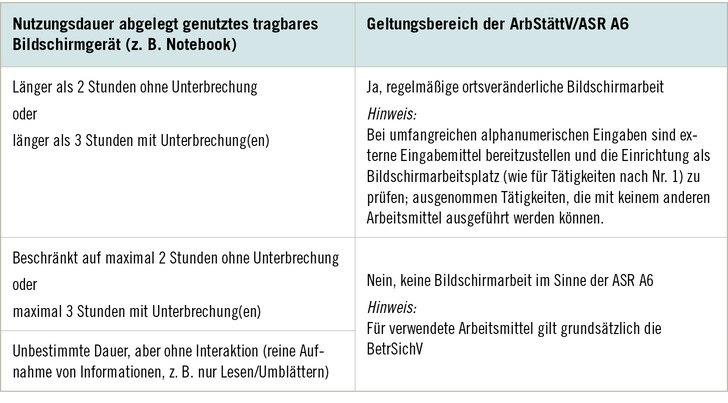

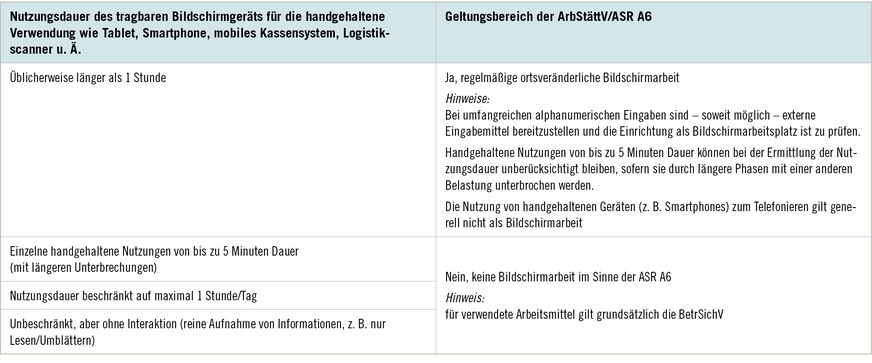

Wenn die ASR A6 nicht für die nicht regelmäßige ortsveränderliche Verwendung tragbarer Bildschirmgeräte gilt, das heißt zum Beispiel Notebooks, Tablets, mobile Endgeräte, so muss festgelegt werden, was unter der regelmäßigen ortsveränderlichen Verwendung zu verstehen ist. In der ASR A6 wird hierfür das Kriterium der Nutzungsdauer herangezogen. Bei der regelmäßigen ortsveränderlichen Verwendung handelt sich um eine ortsveränderliche Tätigkeit innerhalb der Arbeitsstätte, bei der für die Arbeiten ein tragbares Bildschirmgerät benötigt wird und dessen Nutzungsdauer am jeweiligen Arbeitsplatz ein festgelegte Maß überschreitet (gemäß Abschnitt 3.9 der ASR): bei handgehaltener Verwendung mehr als 1 Stunde am jeweiligen Arbeitstag, bei abgelegter Verwendung (z. B. Notebook auf einem Tisch) mehr als 2 Stunden ohne Unterbrechungen oder mehr als 3 Stunden mit Unterbrechungen am jeweiligen Arbeitstag. Dies gilt unabhängig davon, an wie vielen Tagen pro Woche eine solche Nutzung erfolgt. Bei der Ermittlung der Nutzungsdauer der handgehaltenen Verwendung tragbarer Geräte können Nutzungen von bis zu

5 Minuten Dauer unberücksichtigt bleiben, sofern anschließend eine Tätigkeit mit einer anderen Belastung folgt, deren Dauer die der vorausgegangenen handgehaltenen Nutzung des Bildschirmgerätes übersteigt. Bei kopfgetragener Verwendung (z. B. von

Datenbrillen) oder anderer körpergetragener Verwendung tragbarer Bildschirmgeräte gilt die ASR A6 unabhängig von der Nutzungsdauer.

Dagegen ist die „nicht regelmäßige ortsveränderliche Verwendung tragbarer Bildschirmgeräte“ vom Geltungsbereich der ArbStättV/ASR A6 ausgenommen. Das heißt, bei einer kürzeren Nutzungsdauer als oben beschrieben gelten die Anforderungen der ASR A6 nicht. Der Begriff „regelmäßig“ wird in der ASR A6 also als Nutzungsdauer definiert. Die zeitliche Begrenzung wird aus der ungünstigen Körperhaltung abgeleitet, die sich oft bei Geräten ergibt, bei denen Tastatur und Bildschirm nicht getrennt ist. Im Einzelfall können Beschäftigte für sich selbst feststellen, dass sie auch länger als zwei Stunden ohne Beschwerden in ungünstigen Körperpositionen arbeiten können. Eine Technische Regel muss jedoch solche Bedingungen beschreiben, bei denen langfristig nicht mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen – auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels – zu rechnen ist. Es ist bekannt, dass längerfristig statische Körperhaltungen in ungünstigen Positionen einen Einfluss auf Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats haben.

Nutzung von Notebooks

Bei der Arbeit mit einem abgelegt genutzten Bildschirmgerät an wechselnden Orten (z. B. Notebook in Besprechungs-/Seminarraum, Kreativlandschaft, Baustellencontainer) zur Durchführung von Gruppenarbeit, Beratung, Videokonferenz oder zur Überbrückung von Wartezeiten) in Form von zum Beispiel

sind je nach Nutzungsdauer die in ➥ Tabelle 1 aufgeführten drei Fälle zu unterscheiden.

Handgehaltene mobile Endgeräte

Bei der Arbeit mit einem handgehaltenen Bildschirmgerät an wechselnden Orten der Arbeitsstätte oder bei Tätigkeiten im Bewegungsablauf, zum Beispiel

sind je nach Nutzungszeit die in ➥ Tabelle 2 aufgeführten vier Fälle zu unterscheiden.

Mobile Endgeräte als „Schreibblock“

Bei umfangreichen alphanumerischen Eingaben sind tragbare Bildschirmgeräte mit einer Trennung zwischen Bildschirm und externen Eingabemitteln auszurüsten. Um umfangreiche alphanumerische Eingaben handelt es sich, wenn Texte, Tabellen oder Präsentationen erstellt werden. Erfolgt dies unter Verwendung tragbarer Bildschirmgeräte, so sind diese mit einer Trennung zwischen Bildschirm und externen Eingabemitteln (z. B. Notebook mit separater Tastatur und Maus oder Tablet/Convertibles mit Griffel/Stift für handschriftliche Eingaben) zu betreiben. Ausnahmen bestehen lediglich für Arbeitsplätze, an denen die Arbeitsaufgaben mit keinen anderen Bildschirmgeräten ausgeführt werden können. Die Bildschirmgröße des Geräts spielt dabei keine Rolle.

Es ist also durchaus möglich, dass beispielsweise ein Tablet als eine Art „Schreibblock“ verwendet wird, aber mit einem dafür geeigneten Eingabemittel, was dem Hand-Arm-System mehr Freiheitsgrade ermöglicht als eine auf dem Bildschirm angezeigte Tastatur.

ASR A6 und Homeoffice

Die ASR A6 gilt nicht für die Arbeit von Beschäftigten in ihrem Privatbereich. Sofern hier Arbeitstätigkeiten durchgeführt werden, gilt jedoch das Arbeitsschutzgesetz und eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen ist notwendig. Inhalte der staatlichen Regeln können auch außerhalb ihres Anwendungsbereichs zur Gefährdungsbeurteilung herangezogen werden (allerdings ohne Vermutungswirkung). Der in der ASR A6 formulierte Stand der Technik, insbesondere die Nutzungsdauern von Notebooks etc., können als Beurteilungsmaßstab in der Gefährdungsbeurteilung verwendet werden.

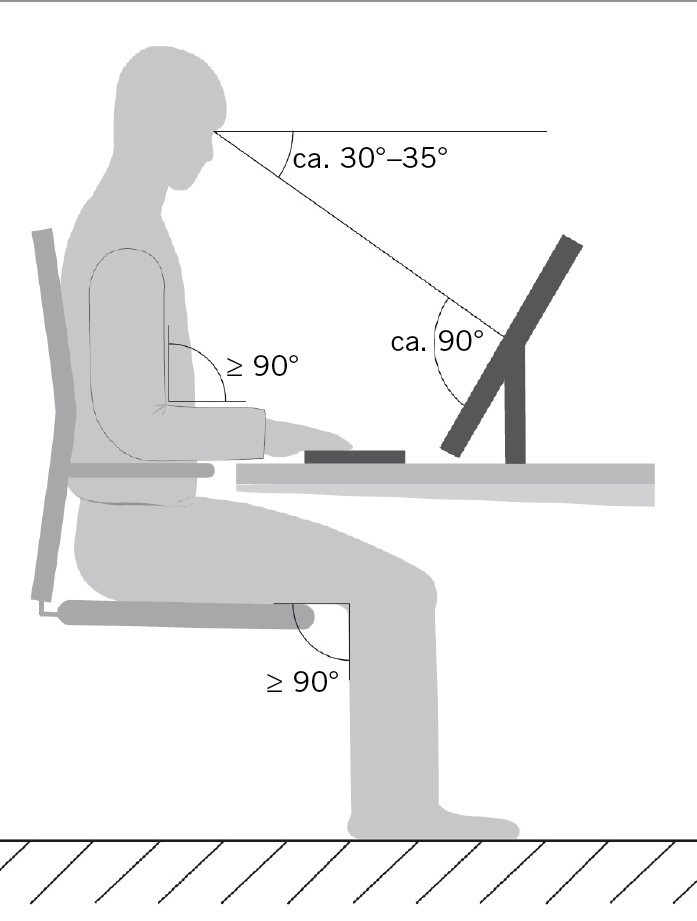

Referenzsitzhaltung

In der ASR A6 wird der Begriff der Referenzsitzhaltung verwendet. Die Referenzsitzhaltung (➥ Abb. 1) dient zur Einstellung beziehungsweise Positionierung der Arbeitsmittel (Arbeitsstuhl, Arbeitstisch, Monitor(e), etc.) und basiert auf physiologisch günstigen Gelenkwinkeln. Der Begriff „Referenzsitzhaltung“ bedeutet nicht, dass diese Körperhaltung während der Tätigkeit durchgängig einzunehmen ist oder nicht verändert werden soll, sondern eben nur als eine Art „Grundposition“ zum Einstellen der Arbeitsmittel am Arbeitsplatz. In der ASR A6 werden wechselnde Körperhaltungen empfohlen, was aus der Ergonomie hinlänglich bekannt ist.

In Abb. 1 ist auch zu sehen, dass der Bildschirm für eine physiologisch günstige Körperhaltung so zu positionieren ist, dass die Sehlinie möglichst im rechten Winkel auf der Bildschirmmitte steht. Die „alte“ Empfehlung, dass die Bildschirmoberkante sich maximal auf Augenhöhe befinden

soll, wurde in der ASR A6 nicht übernommen.

ASR A6 und alle anderen Technischen Regeln

Die ASR A6 „Bildschirmarbeit“ behandelt nur die spezifischen Aspekte der Arbeit mit Bildschirmgeräten. Alle weiteren Technischen Regeln wie zum Beispiel zu Beleuchtung, Klima, Raumabmessungen usw. sind selbstverständlich auch beim Einrichten und Betreiben von Bildschirmarbeitsplätzen sowie der Verwendung von mobilen Endgeräten in Arbeitsstätten gültig.

Fazit

Mit der ASR A6 gibt es nun eine Technische Regel, in der Maßnahmen zur sicheren und gesundheitsgerechten Gestaltung von Bildschirmarbeit mit Vermutungswirkung beschrieben werden. Damit wird eine Art „Untergrenze“ für die inzwischen an vielen Stellen präsente Bildschirmarbeit formuliert. Die ASR A 6 dient als Maßstab für die zunehmend umgesetzten sogenannten „Sharing-Konzepte“. Auch wenn Beschäftigte nicht jeden Tag wie in der Vergangenheit oft üblich an ihrem persönlich zugewiesenen Arbeitsplatz tätig sind, haben sie trotzdem Anspruch auf sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen.

Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.

Quelle: ASR A6