Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com

Women in Change – Menopause in the workplace as an occupational health challenge with a special focus on managers

Objective: Menopause is associated with a wide range of somatic and psychological symptoms that may impair work ability. Women in leadership positions are particularly affected due to increased responsibilities and stress exposure. The aim of this study was to assess the impact of menopausal symptoms on work performance among female executives and to identify related needs for workplace support.

Method: The anonymous online survey targeted exclusively individuals in leadership positions. The study was exploratory in nature and not representative. A total of 821 fully completed datasets were analyzed. The questionnaire was based on the MenoSupport study and was expanded to include leadership-specific aspects.

Results: Of the 821 managers surveyed, 567 women (69.1 %) reported menopausal symptoms. Of these, 51.9 % (n=294) stated that these symptoms impair their professional performance. Cognitive impairment, emotional instability, and fatigue were particularly frequently cited. Furthermore, a high proportion of women reported presenteeism despite symptom distress.

Conclusion: The findings highlight the occupational health relevance of menopause, particularly among women in leadership roles. There is a clear need for corporate-level measures including awareness, destigmatization, and structural support within workplace health promotion strategies.

Keywords: menopause – occupational health – female leadership – performance – workplace support

ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2025; 60: 478–482

Women in Change – Wechseljahre am Arbeitsplatz als arbeitsmedizinische Herausforderung mit besonderem Fokus auf Führungskräfte

Zielstellung: Die Wechseljahre gehen mit vielfältigen somatischen und psychischen Symptomen einher, die die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen können. Frauen in Führungspositionen sind hierbei besonders belastet. Ziel dieser Studie war es, den Einfluss menopausaler Beschwerden auf die berufliche Leistungsfähigkeit von Frauen mit Führungsverantwortung zu erfassen und Unterstützungsbedarfe zu identifizieren.

Methode: Die anonym durchgeführte Online-Befragung richtete sich ausschließlich an Personen in Führungspositionen. Die Studie war explorativ angelegt und nicht repräsentativ. Insgesamt wurden 821 vollständig ausgefüllte Datensätze ausgewertet. Der Fragebogen basierte auf der MenoSupport-Studie und wurde um führungsspezifische Aspekte erweitert.

Ergebnisse: Von den insgesamt 821 befragten Führungskräften berichteten 567 Frauen (69,1 %) über menopausale Beschwerden. Davon gaben 51,9 % (n = 294) an, dass diese Symptome ihre berufliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Besonders häufig genannt wurden kognitive Einschränkungen, emotionale Labilität und Fatigue. Zudem zeigte sich ein hoher Anteil an Präsentismus trotz Symptombelastung.

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse unterstreichen die arbeitsmedizinische Relevanz der Menopause, insbesondere bei weiblichen Führungskräften. Es besteht ein Bedarf an betrieblicher Aufklärung, Enttabuisierung sowie struktureller Unterstützung im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung.

Schlüsselwörter: Wechseljahre – Arbeitsmedizin – Frauen in Führung – Leistungsfähigkeit – betriebliche Gesundheitsförderung

Einleitung

Die Arbeitswelt ist zunehmend auf hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte angewiesen. Gleichzeitig steigt durch den demografischen Wandel der Frauenanteil in Führungspositionen sowie die Erwerbstätigkeit älterer Beschäftigter. In Deutschland befinden sich aktuell etwa 8,6 Millionen Frauen im Alter zwischen 45 und 59 Jahren – dem typischen Lebensabschnitt der Wechseljahre. Mit einer durchschnittlichen Erwerbsbeteiligung von rund 80 % in dieser Altersgruppe (Statistisches Bundesamt 2023; Mikrozensus: Erwerbstätigkeit nach Alter und Geschlecht) sind schätzungsweise 6,9 Millionen dieser Frauen berufstätig. Damit rückt ein bislang wenig beachtetes Thema in den Fokus der Arbeitsmedizin: die Wechseljahre als biologisch bedingte Transformationsphase mit vielfältigen körperlichen und neuropsychischen Auswirkungen.

Der Begriff Wechseljahre (Klimakterium) beschreibt den mehrjährigen Übergang von der reproduktiven zur postreproduktiven Phase im Leben einer Frau. Bereits in der Perimenopause – also der Übergangszeit vor der letzten Menstruation – kommt es durch hormonelle Schwankungen häufig zu ersten Beschwerden. Die Menopause selbst bezeichnet den Zeitpunkt der letzten Regelblutung, der retrospektiv nach zwölf Monaten ohne Menstruation festgestellt wird. Die daran anschließende Postmenopause ist durch einen dauerhaft erniedrigten Östrogen- und Progesteronspiegel gekennzeichnet.

Die Menopause findet ein komplexer endokrinologischer Umbau statt – insbesondere durch den Rückgang von Östrogen und Progesteron, die weit über die Fortpflanzungsfunktion hinaus zentrale Steuerungsfunktionen im Gehirn, Stoffwechsel und Herz-Kreislauf-System haben. In der Folge steigt in der Postmenopause unter anderem das Risiko für das metabolische Syndrom (Anagnostis et al. 2019) und kardiovaskuläre Erkrankungen – Frauen überholen Männer in dieser Lebensphase erstmals in der Herz-Kreislauf-Statistik (Banz et al. 2008; Muka et al. 2016).

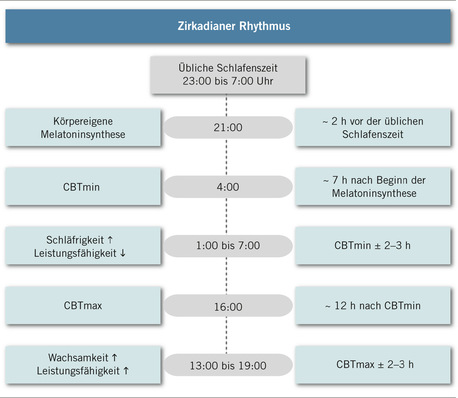

Aktuelle Studien weisen zudem auf eine direkte Beteiligung des Östrogenentzugs an Prozessen wie zentralnervöser Neuroinflammation (Zhang et al. 2024), mitochondrialer Dysregulation und einer gestörten Regulation der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA-Achse) hin (Gordon et al. 2016). Diese Veränderungen begünstigen unter anderem kognitive Symptome wie Konzentrationsstörungen, Wortfindungsprobleme, „brain fog“, aber auch psychische Symptome wie Ängstlichkeit, Reizbarkeit oder depressive Verstimmungen (Brinton et al. 2015; Stute 2025). Schlafstörungen und vasomotorische Beschwerden (z. B. Hitzewallungen) wirken zudem als Verstärker neuropsychischer Dysregulation und führen zu erhöhter Tagesmüdigkeit, verminderter Leistungsfähigkeit sowie beeinträchtigter Resilienz (Stute 2025). Eine aktuelle Erhebung der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin zeigt, dass deutsche Unternehmen jährlich rund 9,4 Milliarden Euro durch krankheitsbedingte Ausfälle und reduzierte Leistungsfähigkeit infolge von Wechseljahresbeschwerden verlieren, was beinahe 40 Millionen Arbeitstagen entspricht (Rummler u. Memmert 2024).

Insbesondere bei Führungskräften, die unter hoher kognitiver Dauerbelastung stehen und mit komplexen sozialen Interaktionen konfrontiert sind, können diese Symptome erhebliche Auswirkungen auf Arbeitsfähigkeit und Führungsleistung entfalten. Dennoch bleibt das Thema in vielen Unternehmen weitgehend unsichtbar – auch aufgrund kultureller Tabuisierung und fehlender arbeitsmedizinischer Sensibilisierung.

Die „Women in Change“-Studie untersucht erstmals im deutschsprachigen Raum systematisch die Wechselwirkungen zwischen Wechseljahresbeschwerden, Arbeitsleistung und betrieblicher Unterstützung – mit besonderem Fokus auf weibliche Führungskräfte.

Zielstellung

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, Erkenntnisse zu gewinnen über:

Methoden

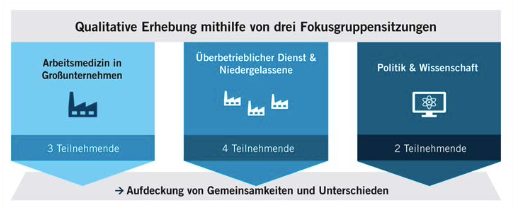

Die Online-Erhebung wurde von den Healthcare Frauen e. V. (HCF, healthcare-frauen.de) im Zeitraum Juli bis November 2024 durchgeführt. Die Grundlage des Fragebogens orientierte sich an der von der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) und der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW), beide Berlin, durchgeführten MenoSupport-Studie (ifaf-berlin.de/projekte/menosupport/) und wurde durch eine Arbeitsgruppe der HCF gezielt um Fragestellungen für Führungskräfte erweitert.

Der Zugang zur Befragung erfolgte über mehrere Kanäle: Zum einen wurde der Fragebogen direkt an alle rund 250 Mitglieder der HCF versendet. Dabei handelt es sich ausschließlich um Frauen in oberen Führungspositionen in Unternehmen, Krankenkassen, Gesundheitsinstitutionen und verwandten Organisationen. Darüber hinaus wurde die Umfrage über Social Media (LinkedIn, Instagram), über einen Presseverteiler (Newsletter) sowie über ein bei Veranstaltungen ausgelegtes Informationsblatt mit QR-Code verbreitet. Die Teilnahme war ausschließlich Personen in Führungspositionen möglich. Wer die Einstiegsfrage zur Führungsverantwortung verneinte, wurde von der weiteren Bearbeitung ausgeschlossen. Eine gezielte Auswahl teilnehmender Betriebe erfolgte nicht – adressiert wurden ausschließlich Einzelpersonen mit Führungsverantwortung.

Der Fragebogen war in zwei getrennte Abschnitte (sogenannte „Arme“) unterteilt: Im ersten Abschnitt wurden Führungskräfte – unabhängig von Geschlecht oder Lebensalter – zu ihren Wahrnehmungen, bisherigen Erfahrungen sowie Unterstützungsbedarfen im Umgang mit Mitarbeitenden in den Wechseljahren befragt. Der zweite Abschnitt richtete sich ausschließlich an weibliche Führungskräfte, die zuvor die Frage „Sind oder waren Sie selbst in den Wechseljahren?“ mit „Ja“ beantwortet hatten. Nur diese Gruppe erhielt weiterführende Fragen zu individuellen Beschwerden und Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit. Auf diese Weise erklärt sich auch die Teilnahme jüngerer Frauen (z. B. im Alter von 22 Jahren), die jedoch nicht in den symptombezogenen Analysen berücksichtigt wurden.

Aufgrund der offenen Verteilung über verschiedene Kanäle war eine valide Berechnung der Teilnahmequote nicht möglich. Die Ergebnisse beruhen auf einer nicht-repräsentativen Stichprobe, die insbesondere Frauen in Führungspositionen mit Interesse oder eigener Betroffenheit anspricht. Diese methodische Limitation wird im Rahmen der Diskussion reflektiert.

Die Analysen dieses Artikels beziehen sich schwerpunktmäßig auf den Teilbereich weiblicher Führungskräfte mit eigener Wechseljahrserfahrung. Ergänzend werden ausgewählte Ergebnisse aus dem Sample der Führungskräfte mit Personalverantwortung dargestellt, insbesondere dort, wo es um wahrgenommene Bedarfe und Unterstützungswünsche für Mitarbeitende geht.

Ergebnisse

Soziodemografische Daten

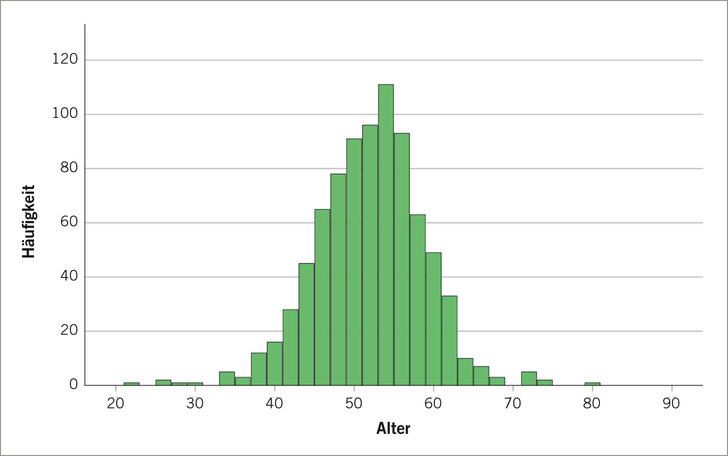

An der Befragung haben 821 Personen teilgenommen (97,5 % weiblich, 2,3% männlich). Das Alter lag zwischen 22 und 80 Jahren (Durchschnittsalter 51,5 Jahre). 77,3 % haben eine Führungsposition inne, davon sind 89,6 % in Personalverantwortung (➥ Abb. 1).

Prävalenz von Wechseljahresbeschwerden

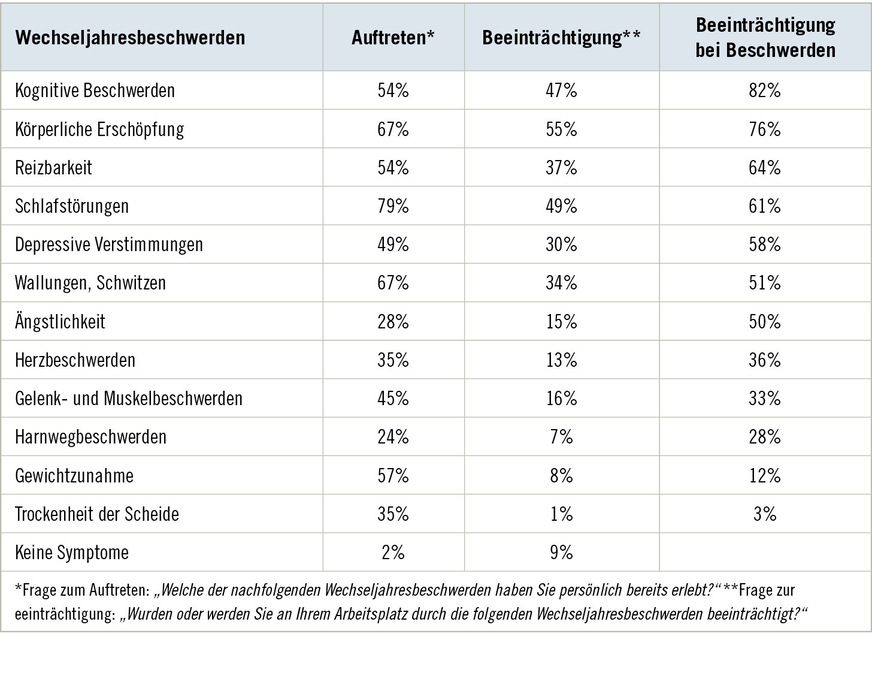

Die Daten zeigen, dass Wechseljahresbeschwerden unter weiblichen Führungskräften weit verbreitet sind. Nur 2 % der Befragten gaben an, keinerlei Symptome zu haben. Am häufigsten wurden Schlafstörungen genannt (79 %), gefolgt von körperlicher Erschöpfung (67 %) und Hitzewallungen (67 %). Auch kognitive Beschwerden wie Konzentrationsstörungen und „brain fog“ (54 %) sowie Reizbarkeit (54 %) und depressive Verstimmungen (49 %) traten häufig auf. Gelenk- und Muskelbeschwerden (45 %), Herzbeschwerden (35 %), Harnwegssymptome (24 %) und vaginale Trockenheit (35 %) wurden ebenfalls berichtet, wobei Letztere nur selten als arbeitsrelevant wahrgenommen wurden.

➥ Tabelle 1 zeigt die detaillierten Angaben zur Häufigkeit einzelner Symptome (Spalte 1), zur empfundenen Beeinträchtigung am Arbeitsplatz (Spalte 2) sowie den Anteil der Frauen, die sich bei Vorliegen eines Symptoms auch im Arbeitskontext davon beeinträchtigt fühlen (Spalte 3). Die Datengrundlage basiert auf n = 567 vollständig ausgefüllten Antworten. Mehrfachnennungen waren möglich.

Table 1: Menopausal symptoms (n = 567; multiple answers were possible)

Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit

Die dritte Spalte der Tabelle bildet den Anteil der Frauen ab, die sich bei Vorliegen eines bestimmten Symptoms in ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt fühlen. Besonders deutlich zeigt sich dies bei kognitiven Beschwerden: 82 % der Frauen, die solche Symptome erlebten, fühlten sich dadurch am Arbeitsplatz eingeschränkt. Auch körperliche Erschöpfung (76 %) und Reizbarkeit (64 %) wirken sich stark auf das Arbeitsverhalten und die Führungstätigkeit aus.

Rund 61 % der Frauen mit Schlafstörungen empfanden diese als hinderlich im Berufsalltag. Beeinträchtigungen durch depressive Verstimmungen wurden von 58 % und durch Hitzewallungen von 51 % der betroffenen Frauen angegeben. Auffällig ist, dass selbst somatische Symptome wie Gelenk- und Muskelbeschwerden (33 %) sowie Herzbeschwerden (36 %) zu beruflichen Einschränkungen führen können. Harnwegsbeschwerden (28 %) und vaginale Trockenheit (3 %) wurden hingegen seltener mit arbeitsbezogener Beeinträchtigung in Verbindung gebracht.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass ein großer Teil der befragten Frauen Wechseljahressymptome nicht nur erlebt, sondern diese auch als relevante Beeinträchtigung ihres beruflichen Alltags wahrnimmt.

Umgang mit Beschwerden im beruflichen Kontext

Obwohl mehr als jede zweite Führungskraft (51,9 %) von negativen Auswirkungen auf ihre Arbeitsleistung berichtet, haben sich 81,5 % noch nie wegen wechseljahresbedingter Beschwerden krankschreiben lassen.

Die Einschätzungen zum Einfluss der Wechseljahre auf das Berufsleben fallen unterschiedlich aus: 61,2 % der befragten Frauen geben an, dass ihre Wechseljahresbeschwerden keine spürbaren Auswirkungen auf ihre berufliche Situation haben. Demgegenüber berichten 18,7 % eine Reduktion ihrer Arbeitszeit, 14,3 % eine zeitweise Auszeit, 12,3 % einen Positionswechsel und 7,1 % einen vorzeitigen Ruhestand.

Über die Hälfte der befragten Frauen (57,1 %) wünschen sich Unterstützungsangebote von ihren Arbeitgebern. Auf die Frage nach Unterstützungsangebote für ihre Mitarbeitenden lag dieser Wunsch sogar bei 82 %.

Erwartungen an Unternehmen

Die befragten Frauen äußern konkrete Wünsche an ihre Arbeitgeber, die sich in fünf zentralen Handlungsfeldern bündeln lassen. Diese umfassen den Wunsch nach einer offenen Kommunikation über die Wechseljahre (71,5 %), einer Sensibilisierung der Führungskräfte (69,5 %) und der Mitarbeitenden (66,0%), Informationsangebote (59,2%) und eine wechseljahresfreundliche Unternehmenskultur (63,7 %). Der Wunsch nach flexiblen Arbeitsbedingungen wie flexible Arbeitszeit und Homeoffice-Regelung wurde zweitrangig genannt, was jedoch darauf zurückzuführen ist, dass diese Angebote in vielen Unternehmen bereits vorhanden sind. Ebenso wie die Einbindung von wechseljahresgerechten Angeboten in die betriebliche Gesundheitsförderung.

Diese Aspekte spiegeln ein Bedürfnis nach struktureller, individualisierter und entstigmatisierender Unterstützung wider.

Diskussion

Die Ergebnisse der „Women in Change“-Studie machen deutlich: Wechseljahresbeschwerden sind ein weit verbreitetes, aber bislang unsichtbares Thema in der Arbeitswelt – insbesondere bei weiblichen Führungskräften. Die hohe Prävalenz belastender Symptome, gepaart mit dem verbreiteten Schweigen darüber, stellt eine doppelte Herausforderung dar: medizinisch und organisationskulturell. Diese hohe Prävalenz spiegelt sich auch in den detaillierten Ergebnissen wider: Nahezu alle befragten Führungskräfte gaben an, unter Symptomen zu leiden, insbesondere unter Hitzewallungen, Schlafstörungen, Erschöpfung und kognitiven Einschränkungen. Dabei fühlten sich viele nicht nur subjektiv beeinträchtigt – ein substanzieller Anteil sah auch konkrete Auswirkungen auf die berufliche Leistungsfähigkeit (s. Tabelle 1).

Besonders kognitive Symptome wie Konzentrationsstörungen und „brain fog“ wirken sich auf strategisches Denken, Kommunikation und Führungskompetenz aus. In Kombination mit Schlafmangel, Hitzewallungen und Erschöpfung kann dies das Risiko für Fehlentscheidungen oder Konflikte im Team erhöhen. Die international belegte Verbindung zwischen hormonellen Veränderungen und neurokognitiver Funktion liefert eine biomedizinische Erklärung für diese Zusammenhänge (Conde et al. 2021). Darüber hinaus sind Zusammenhänge zwischen dem Absinken von Estradiolspiegeln, einer gestörten HPA-Achsenregulation und dem Auftreten depressiver Episoden sowie Angstsymptomatik belegt (Gordon et al. 2016; Brinton et al. 2015).

Die „Women in Change“-Studie hebt als erste im deutschsprachigen Raum explizit die Perspektive weiblicher Führungskräfte hervor. Der hohe Anteil an Präsentismus trotz signifikanter Symptome sowie die Reduktions- oder Ausstiegsentscheidungen aus beruflichen Rollen verdeutlichen den fehlenden betrieblichen Umgang mit dem Thema. Besonders auffällig ist die Diskrepanz zwischen dem persönlichen Leidensdruck der Betroffenen und dem Mangel an betrieblicher Unterstützung – obwohl klare Erwartungen an Unternehmen formuliert wurden.

Internationale Studien bestätigen die Relevanz des Themas auch außerhalb Deutschlands. So zeigt eine britische Untersuchung, dass über die Hälfte der befragten Frauen ihre Arbeitsleistung durch Wechseljahressymptome beeinträchtigt sahen – insbesondere durch Hitzewallungen, Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme (Griffiths et al. 2010). Eine qualitative Studie von Jack et al. (2016) betont, dass Arbeitgeber mehr tun sollten, um die Arbeitsfähigkeit in dieser Lebensphase zu erhalten. Sie plädieren für eine Kombination aus betrieblicher Aufklärung, flexiblen Arbeitsmodellen und kultureller Enttabuisierung. Auch Brewis et al. (2017) unterstreichen, dass ein offener Umgang mit dem Thema sowie strukturelle Maßnahmen zentrale Hebel für die Reduktion arbeitsbedingter Belastungen in den Wechseljahren darstellen. Hardy et al. (2019) zeigen zudem, dass Frauen mit intensiven Symptomen häufiger über eingeschränkte Arbeitszufriedenheit und Leistungsfähigkeit berichten. Dies betrifft nicht nur die individuelle Gesundheit, sondern auch die Produktivität und Bindung an das Unternehmen. Die „Women in Change“-Studie zeigt darüber hinaus, dass insbesondere kognitive Symptome wie Konzentrationsstörungen, Erschöpfung und Entscheidungsunsicherheit zu einer gefühlten Schwächung der Führungsrolle führen. Solche Ergebnisse sind bislang kaum differenziert für weibliche Führungskräfte ausgewertet

worden.

Während sich die meisten internationalen Studien auf allgemeine Arbeitnehmerinnen konzentrieren, liefert die „Women in Change“-Studie einen wichtigen Beitrag zur Frage, wie sich die Wechseljahre spezifisch auf weibliche Führungskräfte auswirken. Der Bedarf an betrieblichen Lösungen für diese Zielgruppe ist evident. Dabei ist jedoch auch zu beachten, dass strukturelle Maßnahmen allen Beschäftigten zugutekommen können – unabhängig von Hierarchieebene oder Branche.

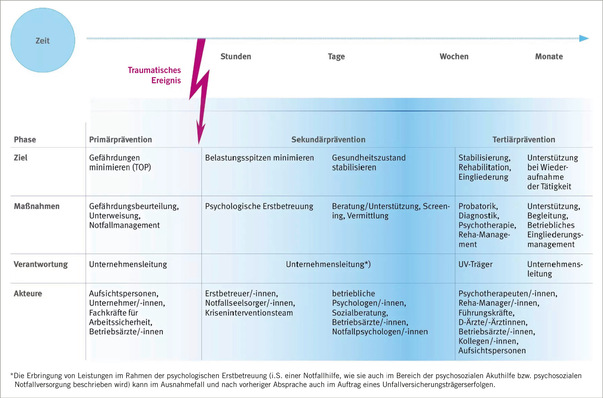

In Anlehnung an bewährte Konzepte des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), etwa zur Begleitung chronischer Erkrankungen wie Diabetes oder Depression, sollten auch die Wechseljahre als relevante Lebensphase in betrieblichen Strukturen berücksichtigt werden. Die Studienlage macht deutlich: Nur eine Verbindung aus medizinischem Wissen, Empowerment der Betroffenen und struktureller Unterstützung ermöglicht nachhaltige Lösungen (Jack et al. 2016; Brewis et al. 2017).

Trotz der aufschlussreichen Ergebnisse ist zu betonen, dass die Studie auf einer nicht-repräsentativen Stichprobe basiert. Die offene Verbreitung und Selbstselektion könnten dazu geführt haben, dass insbesondere Betroffene mit höherer Sensibilität für das Thema teilgenommen haben. Die Ergebnisse sind daher nicht ohne Weiteres auf die Gesamtpopulation berufstätiger Frauen übertragbar, zeigen jedoch deutliche Tendenzen und ermöglichen wichtige Hypothesen für zukünftige Forschung und betriebliche Interventionen.

Wechseljahre sind kein „Privatthema“, sondern ein bedeutsamer Faktor für gesunde Führung und organisationsinterne Nachhaltigkeit. Unternehmen, die das Thema sichtbar machen und proaktiv gestalten, setzen ein Zeichen für Altersfreundlichkeit, Gesundheitsorientierung und geschlechtersensible Personalpolitik.

Schlussfolgerungen

Wechseljahre sind kein „Privatthema“ – sie sollten als fester Bestandteil betrieblicher Gesundheitsförderung adressiert werden. Auf Basis der Ergebnisse lassen sich mehrere Handlungsfelder für Unternehmen und Arbeitsmedizin ableiten: Erstens braucht es eine enttabuisierende Kommunikation im Unternehmen, um die Sichtbarkeit des Themas zu erhöhen. Zweitens wünschen sich Führungskräfte gezielte medizinisch-wissenschaftlich fundierte Informationen, um Beschwerden besser einordnen und kommunizieren zu können. Drittens ist der Bedarf an niedrigschwelligen betrieblichen Angeboten groß – insbesondere im Bereich Beratung, Coaching und kollegialer Austausch. Und viertens bedarf es struktureller Lösungen, etwa durch die Integration von Wechseljahresthemen in bestehende Präventions- und Führungskräfteprogramme. Ein professioneller Umgang mit dieser Lebensphase nützt nicht nur den betroffenen Frauen, sondern stärkt auch die Führungs- und Innovationskraft von Unternehmen.

Interessenkonflikt: Das Autorenteam gibt an, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Danksagung: Unser Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Studie, die mit der Bereitstellung ihrer Daten dazu beigetragen haben, Durchführung und Bereitstellung der Daten, sowie der Projektgruppe „Women in Change“ des Beirats Gesundheitsförderung der Healthcare-Frauen e.V.

Literatur

Anagnostis P, Christou K, Artzouchaltzi AM et al.: Early menopause and premature ovarian insufficiency are associated with increased risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Eur J Endocrinol. 2019; 180: 41–50. doi:10.1530/EJE-18-0602. PMID: 30400047.

Brewis J, Beck V, Davies A, Matheson J: The effects of menopause transition on women’s economic participation in the UK. Government Equalities Office Report. 2017. https://www.gov.uk/government/publications/menopause-transition-effects… (abgerufen am 29.05.2025).

Brinton RD, Yao J, Yin F, Mack WJ, Cadenas E: Perimenopause as a neurological transition state. Nat Rev Endocrinol 2015; 11: 393-405. doi:10.1038/nrendo.2015.82 (Open Access). PMID: 26007613; PMCID: PMC9934205.

Banz C, Schaudig K, Schwenkhagen A, Diedrich K: Kardiovaskuläres Risiko in der Postmenopause und Hormonersatztherapie. Gynäkologe 2008; 41: 879–883. doi:10.1007/s00129-008-2209-6.

CIPD: Menopause in the workplace: Employee experiences in 2023. London Chartered Institute of Personnel and Development. 2023.

Conde DM, Verdade RC, Valadares ALR, Mella LFB, Pedro AO, Costa-Paiva L: Menopause and cognitive impairment: A narrative review of current knowledge. World J Psychiatry 2021; 11: 412–428. doi:10.5498/wjp.v11.i8.412 (Open Access). PMID: 34513605; PMCID: PMC8394691.

Geukes M, van Aalst MP, Nauta MC, Oosterhof H: The impact of menopausal symptoms on work ability. Menopause 2012; 19: 278–282. doi:10.1097/gme.0b013e31822ddc97.

Gordon JL, Rubinow DR, Eisenlohr-Moul TA, Leserman J, Girdler SS: Estradiol variability, stressful life events, and the emergence of depressive symptomatology during the menopausal transition. Menopause 2016; 23: 257–266. doi:10.1097/GME.0000000000000528 (Open Access). PMID: 26529616; PMCID: PMC4764412.

Griffiths A, MacLennan S, Wong YV: Women’s Experience of Working through the Menopause. BOHRF Report, University of Nottingham, 2010. https://www.bohrf.org.uk/downs/Womens_Experience_of_Working_through_the… (abgerufen am 29.05.2025).

Hardy C, Griffiths A, Hunter MS: Development and evaluation of online menopause awareness training for line managers in UK organizations. Maturitas 2019; 120: 83–89. doi:10.1016/j.maturitas.2018.12.001.

Jack G, Riach K, Bariola E, Pitts M, Schapper J, Sarrel P: Menopause in the workplace: What employers should be doing. Maturitas 2016; 85: 88–95. doi: 10.1016/j.maturitas.2015.12.006. PMID: 26857886.

Muka T, Oliver-Williams C, Kunutsor S, Laven JS, Fauser BC, Chowdhury R, Kavousi M, Franco OH: Association of age at onset of menopause and time since onset of menopause with cardiovascular outcomes, intermediate vascular traits, and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis. JAMA Cardiol 2016; 1: 767–776. doi:10.1001/jamacardio.2016.2415 (Open Access). PMID: 27627190.

Rumler A, Memmert J: Menopause: das letzte Tabu. Personalwirtschaft 2024; 2: 50–53.

Rumler A, Memmert J, Nitsche S, Chan de Avila J. MenoSupport Ergebnisüberblick zur deutschlandweiten Befragung: Wechseljahre am Arbeitsplatz. Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, 2024.

Statistisches Bundesamt: Mikrozensus: Erwerbstätigkeit nach Alter und Geschlecht. 2023.

Stute P: Einfluss von menopausalen Beschwerden auf die zukünftige Gesundheit. Gyn Endo 2025; 23: 48–50. doi:10.1007/s10304-024-00608-8.

Zhang Y, Tan X, Tang C: Estrogen-immuno-neuromodulation disorders in menopausal depression. J Neuroinflammation 2024; 21: 159. doi:10.1186/s12974-024-03152-1. PMID: 38898454; PMCID: PMC11188190.

Kontakt

Prof. Dr. phil. Susanne Eble

DIPLOMA Hochschule

Standort Berlin

Susanne.Eble@diploma.de