Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.

Mental Health @ Work Standards – Standardized approaches in comprehensive occupational health surveillance for the prevention of mental illnesses

You want to identify mental health risks at an early stage as part of comprehensive occupational health screening? Find out how you can use standardised instruments to objectify the mental health status of employees in the anamnesis, thereby simultaneously improving the mandatory evaluation of the examination.

Mental Health @ Work Standards – Standardisierte Ansätze in der Ganzheitlichen Arbeitsmedizinischen Vorsorge zur Prävention psychischer Erkrankungen

Sie möchten mentale Gesundheitsgefährdungen im Rahmen der Ganzheitlichen Arbeitsmedizinischen Vorsorge früh erkennen? Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von standardisierten Instrumenten den psychischen Gesundheitszustand von Beschäftigten in der Anamnese objektivieren und damit gleichzeitig die vorgeschriebene Auswertung der Untersuchung verbessern.

Kernaussagen

Einleitung

Psychische Erkrankungen zählen zu den führenden Ursachen von Arbeitsunfähigkeit (AU) in Deutschland und stellen eine erhebliche Herausforderung für die Betriebe dar. Laut der aktuellen Statistik der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde erkranken jedes Jahr 27,8 % der deutschen Erwachsenen an psychischen Störungen, was etwa 17,8 Millionen Betroffenen entspricht. Zu den häufigsten Diagnosen gehören Angststörungen (15,4 %), affektive Störungen wie Depressionen (9,8 %) und Störungen durch Substanzmissbrauch (5,7 %). Der volkswirtschaftliche Schaden durch Arbeitsausfälle, verminderte Produktivität und Gesundheitskosten ist enorm.

Laut Statista sind 9,9 AU‑Fälle pro 100 Erwerbstätige im Jahr 2023 psychisch bedingt. Bei ca. 44 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland ergibt das etwa 4,4 Millionen psychisch bedingte Krankmeldungen pro Jahr. Es wird damit deutlich, dass es am Arbeitsplatz ein großes Potenzial für Präventions- und Früherkennungsmaßnahmen in Bezug auf psychische Erkrankungen gibt. Im folgenden Beitrag soll erläutert werden, wie die ganzheitliche arbeitsmedizinische Vorsorge (GAV) gemäß der Arbeitsmedizinischen Regel (AMR) 3.3 (BAuA 2022,

s. Online-Quellen) hierbei eine Schlüsselrolle einnehmen kann. Sie schafft einen geschützten Rahmen, in dem Beschäftigte psychosoziale Belastungen ansprechen können und bietet Betriebsärztinnen und Betriebsärzten die Möglichkeit, die Wechselwirkungen zwischen Arbeitsbedingungen und psychischer Gesundheit systematisch zu erfassen. So kann einerseits Beschäftigten früh geholfen werden und andererseits können Maßnahmen für den Arbeitsschutz abgeleitet werden, um verhältnispräventiv für die Beschäftigten tätig zu werden.

Zielsetzung

Im Kontext der GAV stellt sich die zentrale Frage: Welche diagnostischen Instrumente eignen sich zur Messung psychischer Gesundheit ergänzend zu einer umfassenden Anamnese? Und wie können diese Werkzeuge so eingesetzt werden, um präventive Maßnahmen für die Beschäftigten und die Betriebe abzuleiten?

Das Ziel dieses Beitrags ist es, praxisrelevante und wissenschaftlich fundierte Methoden vorzustellen, die eine präzise Diagnostik zur Stützung der Anamnese ermöglichen, Orientierung schaffen und gleichzeitig

zur Verhältnisprävention im Betrieb beitragen.

Arbeitsmedizinische Vorsorge und mentale Gesundheit: Anamnese mit auswertbarer Diagnostik

Die GAV sieht in der Anamnese die Erhebung der Aspekte physischer und psychischer Gesundheit vor, insbesondere mit Bezug zur Arbeitssituation und individuellen Bewältigung von Arbeitsanforderungen. Bei Verdacht auf Fehlbeanspruchungen wird eine Diagnostik mit geeigneten Methoden empfohlen. Dabei ist wichtig zu berücksichtigen, dass es verschiedene Aspekte psychischer Beanspruchung gibt (Rugulies et al. 2023). Neben den oben erwähnten psychischen Erkrankungen, die eine Person in ihrer Arbeitsfähigkeit stark beeinträchtigen können, gibt es auch Vorstufen psychischer Befindensbeeinträchtigungen noch ohne Krankheitswert, die allerdings für die Prävention eine entscheidende Bedeutung haben.

So sollte der Fokus in der Anamnese nicht nur auf Krankheitssymptomen liegen, sondern auch auf die davor geschalteten Anzeichen von Befindensbeeinträchtigung im Arbeitsalltag. Dies können kognitive Beschwerden sein, wie beeinträchtigte Konzentration, vermehrtes Fehleraufkommen, Gedächtnisprobleme oder verlangsamtes Arbeitstempo. Oder es können emotionale und motivationale Reaktionen auftreten, wie Gereiztheit, innere Unruhe, Lustlosigkeit, Motivationsmangel oder Unzufriedenheit, aber auch erste körperliche Beeinträchtigungen wie muskuläre Verspannungen, Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Ein- oder Durchschlafprobleme, allgemeine Erschöpfung am Feierabend. Nicht zuletzt treten auch Veränderungen auf der Verhaltensebene auf, die mit den vorherigen Beschwerden zusammenhängen können, wie zum Beispiel vermehrte Konflikte mit Kolleginnen und Kollegen, sozialer Rückzug oder erhöhter Nikotin- oder Koffeinkonsum.

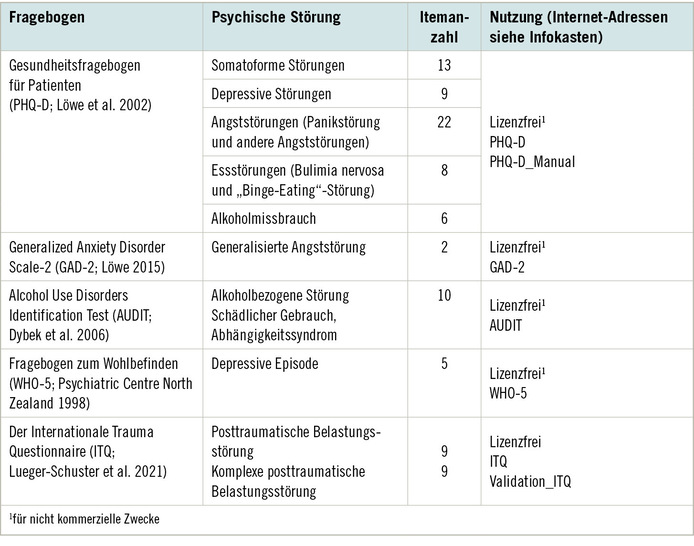

Für all diese Beanspruchungsreaktionen gibt es wissenschaftlich fundierte und praxistaugliche Erhebungsinstrumente, die hier nur exemplarisch genannt werden können. So kann der Gesundheitsfragebogen für Patienten (PHQ-D, Löwe et al. 2002) als standardisierter Fragebogen zur Erfassung psychischer Erkrankungen auf Syndromebene je nach Diagnoseverdacht modular angewandt werden, zum Beispiel für depressive Störungen, Angststörungen oder Alkoholmissbrauch. Die Auswertung für ein einzelnes Modul ist zeitökonomisch und erfordert weniger als zwei Minuten. Bei Cut-off-Überschreitungen sollten im Anamnesegespräch mögliche alternative Ursachen für die Symptome ausgeschlossen werden (z. B. körperliche Erkrankungen). Der WHO-5 (Psychiatric Centre North Zealand 1998) ist hingegen ein eindimensionales Screening-Instrument, das das subjektive Wohlbefinden innerhalb der letzten zwei Wochen erfasst. Mit einem Schwellenwert von 52 % (Brähler et al. 2007) lassen sich auch damit Indikatoren für Depressionen identifizieren. Eine Übersicht über diese und eine Auswahl weiterer Instrumente zu den häufigsten psychischen Erkrankungen ist in ➥ Tabelle 1 sowie im Infokasten aufgeführt.

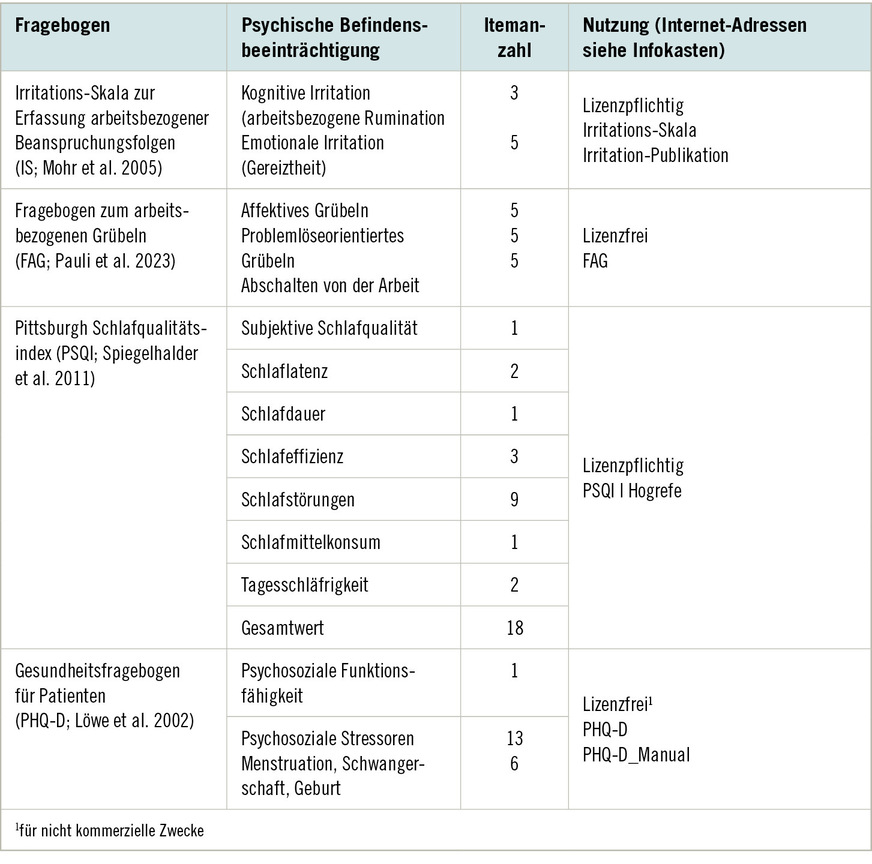

Ziel der arbeitsmedizinischen Vorsorge ist es aber nicht nur, manifeste Erkrankungen zu detektieren, sondern vor allem frühzeitig Hinweise auf Risikofaktoren und erste Symptome zu erkennen. Für die wichtige Früherkennung von Vorstufen psychischer Erkrankungen (Pauli et al. 2025) eignen sich Skalen zu unmittelbaren Befindensbeeinträchtigungen, wie zum Beispiel die Irritationsskala (Mohr et al. 2005) oder die Skala zum Arbeitsbezogenen Grübeln (Pauli et al. 2023), die beide die unmittelbaren emotionalen und kognitiven Beanspruchungsreaktionen der Beschäftigten nach Feierabend analysieren und so einen Rückschluss auf die physiologische Erholungsfähigkeit der Beschäftigten ermöglichen. Und auch für körperliche Beanspruchungsreaktionen (z. B. Schlaf) gibt es standardisierte Erhebungsinstrumente, die über Selbstauskunft die Möglichkeit eröffnen, die Beschwerden im persönlichen Gespräch strukturiert zu erheben (s. ➥ Tabelle 2). Damit bieten diese Instrumente nicht nur die Grundlage für ein umfassendes Bild der mentalen Gesundheit von Beschäftigten, sondern ermöglichen sowohl individuelle Beratung als auch die Ableitung betrieblicher Maßnahmen.

Fortentwicklung des betrieblichen Arbeitsschutzes

Ein zentraler Vorteil testdiagnostischer Verfahren im Arbeitsschutz besteht darin, dass sie standardisierte Messwerte liefern, die gemäß §6 ArbMedVV (Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, BMAS 2019) zur Auswertung arbeitsmedizinischer Vorsorge genutzt werden können. Zeigt sich in der GAV, dass mehrere Beschäftigte ähnliche Befindensbeeinträchtigungen aufweisen und sich aus den Anamnesegesprächen ein Zusammenhang mit ungünstigen Arbeitsbedingungen ableiten lässt, können diese Erkenntnisse genutzt werden, um im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung auf mögliche Belastungsschwerpunkte hinzuweisen. Dies ermöglicht eine gezielte Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung sowie die Ableitung geeigneter Schutzmaßnahmen. Die Verwendung objektiver, teils normierter Messwerte schafft darüber hinaus eine Grundlage für eine überprüfbare Wirksamkeitskontrolle der ergriffenen Maßnahmen.

Diskussion

Die Ergebnisse aus der Anwendung standardisierter diagnostischer Instrumente werten die Qualität der ganzheitlichen arbeitsmedizinischen Vorsorge auf. Sie ermöglichen nicht nur eine präzisere Diagnostik, sondern schaffen auch die Grundlage für vertrauensvolle Gespräche zwischen Betriebsärztinnen/-ärzten und Beschäftigten. Ein zentrales Ziel ist es, die gewonnenen Erkenntnisse aus der Vorsorge zur Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung nutzbar zu machen. Dies umfasst die Identifikation von ungünstig gestalteten Belastungsfaktoren sowie die Entwicklung verhältnispräventiver Maßnahmen mit messbarer Wirksamkeitskontrolle.

Die Herausforderung liegt darin, diese Instrumente effektiv in den betrieblichen Alltag zu integrieren und gleichzeitig die Akzeptanz bei Beschäftigten und Arbeitgebern zu fördern. Dies erfordert eine enge Verzahnung mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen und eine transparente Kommunikation über die Vorteile der ganzheitlichen arbeitsmedizinischen Vorsorge mit standardisierter Diagnostik.

Praktische Umsetzung und Herausforderungen in der arbeitsmedizinischen Praxis

Seit der Veröffentlichung der Arbeitsmedizinischen Regel AMR 3.3 (BAuA 2022, s. Online-Quellen) wird immer wieder über die Möglichkeiten der praktischen Umsetzung des darin beschriebenen Konzepts diskutiert. Viele Arbeitsmedizinerinnen und -mediziner berichten, dass sie bereits vor Einführung der AMR 3.3 erfolgreich nach einem vergleichbaren Vorgehen arbeiteten – etwa durch strukturierte Gespräche zur Arbeitsbelastung, berufsbezogene Beratung sowie die Einbindung in betriebliche Gefährdungsbeurteilungen (Preiser et al. 2025). Der Ansatz sei also keineswegs neu, sondern werde nun fachlich stärker gerahmt und sichtbar gemacht.

Gleichzeitig bestehe Unsicherheit darüber, wie dem Themenfeld der psychischen Gesundheit im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge angemessen begegnet werden könne – insbesondere, wenn es um geeignete diagnostische Instrumente oder deren Einbindung in den betrieblichen Kontext geht (Pößnecker et al. 2022). Die genannten Vorschläge zur Nutzung validierter Verfahren zur Erfassung kurzfristiger ungünstiger psychischer Beanspruchungsreaktionen haben hoffentlich praxistaugliche Hinweise geliefert .

Bedauerlich ist, dass einige Anbieter betriebsärztlicher Leistungen auch nach Einführung der AMR 3.3 einzelgefährdungsbezogene Untersuchungsmedizin und Eignungsuntersuchungen ohne klare Rechtsgrundlage durchführen. Solche Vorgehensweisen binden personelle und zeitliche Ressourcen, die aus präventivmedizinischer Perspektive sinnvoller in ganzheitliche und gesundheitsförderliche Ansätze investiert werden könnten. Argumente, ein ganzheitlicher Ansatz passe nicht ins Geschäftsmodell, erscheinen mit Blick auf die zukünftige Ausrichtung des betrieblichen Gesundheitsschutzes wenig tragfähig. Viele Kolleginnen und Kollegen zeigen und bestätigen, dass ein ganzheitlicher Ansatz in der Praxis machbar und wirksam ist.

Schlussfolgerungen

Die Implementierung validierter Instrumente wie PHQ-D, Irritationsskala und der Skala zum arbeitsbezogenes Grübeln in die arbeitsmedizinische Vorsorge ist ein wertvoller qualitätssteigender Baustein für den Schutz der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz. Sie ermöglicht nicht nur die Früherkennung von Belastungen und noch subklinischen ungünstigen Beanspruchungsreaktionen, sondern unterstützt auch die Entwicklung und Erfolgskontrolle gezielter Maßnahmen auf individueller und betrieblicher Ebene.

Langfristig tragen diese Maßnahmen dazu bei, die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erhalten, die Produktivität zu steigern und die psychische Gesundheit im Betrieb zu fördern. Die GAV kann so zu einem wesentlichen Element eines modernen betrieblichen Gesundheitsschutzes werden.

Interessenskonflikt: Das Autorenteam gibt an, dass kein Interessenskonflikt vorliegt.

Literatur

Brähler E, Mühlan H, Albani C, Schmidt S: Teststatistische Prüfung und Normierung der deutschen Versionen des EUROHIS-QOL Lebensqualität-Index und des WHO-5 Wohlbefindens-Index. Diagnostica 2007; 53(2): 83–96. https://doi.org/10.1026/0012-1924.53.2.83.

Pauli R, Lang J, Müller A, Taibi Y, Kraus T, Metzler Y: Requirements for occupational exposure limits in psychosocial risk assessment: What we know, what we don’t know and what we can learn from other disciplines. Scand J Work Environ Health Online 2025. https://doi.org/10.5271/sjweh.4247 (Open Access).

Pößnecker T, Baxendale M, Braun S, Schwarz E,

Hölzer M, Angerer P, Gündel H, Balint E, Rothermund E: Occupational physicians dealing with mental health: Between employee and company interests: A qualitative study. BMC Psychol 2022; 10(1). https://doi.org/10.1186/s40359-022-01012-2 (Open Access).

Preiser C, Radionova N, Rieger MA: Das professionelle Selbstverständnis von Betriebsärzt*innen: Eine Sekundäranalyse qualitativer Studien. Zentralbl Arbeitsmed Arbeitsschutz Ergon 2025; 75: 99-107. https://doi.org/10.1007/s40664-025-00574-3 (Open Access).

Rugulies R, Aust B, Greiner BA, Arensman E, Kawakami N, LaMontagne AD, Madsen IEH: Work-related causes of mental health conditions and interventions for their improvement in workplaces. Lancet 2023; 402(10410): 1368-1381. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00869-3 (Open Access).

Die komplette Literaturliste mit allen Quellen kann

auf der Homepage beim Beitrag eingesehen werden (asu-arbeitsmedizin.com).

Online-Quellen

BAuA - Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Arbeitsmedizinische Regel 3.3: Ganzheitliche arbeitsmedizinische Vorsorge unter Berücksichtigung aller Arbeitsbedingungen und arbeitsbedingten Gefährdungen

https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/AMR/AMR-3-3

BMAS- Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/a453-arbeitsm…