Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com

Initial assessment of damage in post-traumatic stress disorder

Even though the DSM-V classification does not require evidence of an immediate reaction with intense fear or helplessness (A2 criterion) in post-traumatic stress disorder (PTSD), it remains essential under insurance law to ensure the damaging psychological impact of the event, the so-called initial impression. This does not necessarily require an outward psychological reaction of the insured person upon experiencing the event.

Erstschadenfeststellung bei posttraumatischer Belastungsstörung

Auch wenn die Klassifikation des DSM-V auf den Nachweis einer unmittelbaren Reaktion mit intensiver Angst oder Hilflosigkeit (A2-Kriterium) bei der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) verzichtet, bleibt es versicherungsrechtlich unabdingbar, die schädigende Beeindruckung der Psyche durch das Ereignis, die sogenannte Erstbeeindruckung, zu sichern. Nicht zwingend erfordert dies eine nach außen tretende seelische Reaktion der Versicherten im Erleben des Ereignisses.

Kernaussagen

Tatbestand

Die Beteiligten streiten um die Anerkennung des Ereignisses vom 21. August 2012 als Arbeitsunfall und um das Vorliegen einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS).

Der 1961 geborene Kläger entstörte am Bahnhof T. zusammen mit seinem Kollegen P. eine Weiche, als eine in Richtung H ausfahrende S-Bahn entgleiste. Der Kläger und sein Kollege wurden Zeugen dieses Unfalls, selbst aber körperlich nicht verletzt. Sie konnten sich vor dem entgleisten Zugteil rechtzeitig durch Flucht in Sicherheit bringen. Der Kläger ging anschließend durch die entgleisten Waggons, um nachzusehen, ob Personen seine Hilfe benötigten. Einige der Passagiere waren leicht verletzt worden. Nach dem Vorfall blieb der Kläger noch am Unfallort, um seine Zeugenaussage abzugeben. Zur Überbrückung der Wartezeit nahm er mit seinem Vorgesetzten in einer nahegelegenen Bäckerei einen Imbiss ein. Danach begab er sich nach Hause und nahm anschließend seine Tätigkeit, noch am gleichen Tag um 23:30 Uhr, wieder auf.

Der Kläger stellte sich am 24. September 2012 seiner Hausärztin, der Fachärztin für Innere Medizin und Nephrologie Dr. S. vor. Dort berichtete er von Schlafstörungen, Nervosität und Albträumen von auf ihn zurasenden Zügen, die nach dem Ereignis begonnen hätten. Sie bescheinigte dem Kläger ab diesem Zeitpunkt Arbeitsunfähigkeit, die bis zum 3. Januar 2014 andauerte.

Am 19. Oktober 2012 meldete sich der Kläger telefonisch aus der Praxis des Facharztes für Chirurgie Dr. F. bei der Beklagten und gab an, er sei am 21. August 2012 nach einem Blitzschlag gerade dabei gewesen, mit einem Kollegen die Gleise freizuräumen, als er vor einem herannahenden Zug wegrennen musste, um von diesem nicht erfasst zu werden. Zunächst habe er zwar weitergearbeitet, aber inzwischen Probleme mit der Verarbeitung bekommen, unter anderem auch Schlafstörungen, und wolle eine Therapie in Anspruch nehmen. Das Ereignis habe er bei seinem Arbeitgeber zunächst nicht als Arbeitsunfall gemeldet, weil ihm das unangenehm gewesen sei und er nicht habe als verrückt dargestellt werden wolle. Am

23. Oktober 2012 ging bei der Beklagten der H-Arztbericht von Dr. F. vom 19. Oktober 2012 ein. Danach habe der Kläger angegeben, in der Nähe tätig gewesen zu sein als ein S-Bahn-Waggon entgleiste. Im Rahmen der ersten Hilfe habe er die Erstversorgung als Laienhelfer mitorganisiert und durchgeführt. Seit dieser Zeit leide er unter inneren Unruhezuständen. Dr. F. stellte bei dem Kläger eine psychische Dekompensation nach „Fast-S-Bahnunfall“ mit Albträumen und Leistungsunfähigkeit im Alltag sowie eine depressive Episode fest und diagnostizierte bei ihm nach F43.1 G des ICD-10 eine PTBS.

Ausweislich des vom Psychotherapeuten Dipl.-Psych. M. am 14. Dezember 2012 bei der Beklagten eingegangenen Befundberichts hatte sich der Kläger am 22. November 2012 zum Vorgespräch vorgestellt und über seit dem Ereignis bestehende Ängste, Schlafstörungen, Schweißausbrüche, Albträume, innere Unruhe und Nervosität sowie Flashbacks bei bestimmten Geräuschen und Erinnerungen berichtet. Das Geräusch von fahrenden Zügen triggere Flashbacks. Dipl.-Psych. M. stellte die Diagnose PTBS. Nachfolgend befand sich der Kläger in Behandlung bei der Fachärztin für Psychiatrie K.

Mit Bescheid vom 21. Februar 2013 hat die Beklagte den Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung abgelehnt. Zur Begründung führte sie aus, dass nach dem Ereignis vom 21. August 2012 ein Gesundheitserstschaden im Bereich der Psyche nicht vollbeweislich gesichert werden könne. Den dagegen erhobenen Widerspruch wies die Beklagte mit der Begründung ab, eine unmittelbare psychische Beeinträchtigung im Sinne einer initialen seelischen Reaktion zeitnah zum angeschuldigten Ereignis sei an keiner Stelle dokumentiert. Er habe das Ereignis gegenüber dem Arbeitgeber zunächst nicht als Arbeitsunfall angezeigt und auch keine gesundheitliche Beeinträchtigung durch den Vorfall gemeldet, vielmehr die übliche Tätigkeit weiter und ohne Auffälligkeiten verrichtet.

In der Klage hat das Sozialgericht (SG) Beweis erhoben durch Einholung eines psychiatrisch-psychotherapeutischen Sachverständigengutachtens des Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. B. Er kam zu dem Ergebnis, als Folge des Unfalls habe sich offensichtlich eine ausgeprägte psychische Beschwerdesymptomatik beim Kläger entwickelt, die durch Veränderungen hinsichtlich der Stimmungslage sowohl im Sinne einer depressiven Symptomatik als auch einer vermehrten Stimmungslabilität und nächtlicher Schlafstörungen mit Albträumen, Angst- und inneren Unruhezuständen sowie tagsüber auftretenden bildhaften Rückerinnerungen mit vermehrten Erschöpfungsgefühlen gekennzeichnet gewesen sei. Bei Fehlen einer vor dem Unfallereignis explorierbaren, länger dauernden psychischen Beschwerdesymptomatik und insbesondere Persönlichkeitsauffälligkeiten, die ihn zur Ausbildung einer solchen hätten disponieren können, sei die Symptomatik bei dem Kläger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf das angeschuldigte Ereignis vom 21. August 2012 zurückzuführen gewesen, wobei es sich unter Zugrundelegung der nach der derzeit gültigen internationalen Klassifikation psychischer Störungen ICD-10 aufgestellten Kriterien hierbei um eine PTBS F43.1 gehandelt habe, die dank therapeutischer Unterstützung in sukzessive abnehmender Form während des gesamten Zeitraums seiner Krankschreibung bis Januar 2014 bei ihm vorgelegen habe. Diesbezüglich seien von dem Kläger sowohl die hierfür geforderten Kriterien der Traumaschwere im Sinne einer als lebensbedrohlich beziehungsweise essenziell bedrohlich empfundenen Situation in einer nachvollziehbaren Weise dargelegt als auch die übrigen für die Diagnose geforderten Kriterien im Sinne der psychopathologischen Erscheinungsform bei ihm sicher als erfüllt anzusehen gewesen. Dass das „Vollbild“ einer PTBS tatsächlich erst mehrere Wochen später bei ihm aufgetreten sei, sei nach den ICD-10-Kriterien mit einer PTBS-Diagnose ohne Weiteres vereinbar, da eine entsprechende Symptomatik eben gerade auch mit einer zeitlichen Verzögerung von Tagen, Wochen oder sogar noch längeren Zeiträumen einsetzen könne.

Das SG ist dem Gutachten nicht gefolgt und hat die Klage abgewiesen. Es sah einen psychiatrischer Erstschaden als nicht gesichert beziehungsweise unwahrscheinlich an. Das laut international gültiger Diagnosesysteme für eine PTBS notwendige Eingangskriterium A2 – eine initiale heftige Schreckreaktion mit Gefühlen des Horrors und der Hilflosigkeit – sei weder vom Kläger selbst berichtet, noch sei eine solche Reaktion anderweitig dokumentiert. Im Gegenteil, das Verhalten des Klägers nach dem Unfallereignis (Sicherung der Unfallstelle, Hilfsmaßnahmen für die Fahrgäste sowie die Tatsache, dass zunächst weitergearbeitet wurde) sei ein Hinweis auf das Fehlen einer solchen heftigen Initialreaktion.

In der Berufung des Klägers hat der Senat ein Sachverständigengutachten des Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. M. eingeholt. Er stellt fest, dass die beschriebene psychische Beschwerdesymptomatik, die mit einer zeitlichen Latenz von mehreren Tagen bis wenigen Wochen nach dem Ereignis auftrat, sei von dem Kläger konsistent beschrieben und durch die Befunde der behandelnden Ärztinnen und Ärzte, Dipl.-Psychologen und Psychiater als Symptomatik einer erlebnisreaktiven Erkrankung im Sinne einer PTBS kausal zum Zugunglück bewertet worden. Bei dem Kläger habe sich im Behandlungsverlauf und bei der Untersuchung im Rahmen der Gutachtenerstellung keine Aggravation oder Simulation, sondern eher die Schwierigkeit, über psychische Beschwerden Auskunft zu geben, gezeigt. Auch wenn ein Erstschaden durch die Reaktion des Klägers nicht gesichert sei, so zeige die Morphologie der im Anschluss beschriebenen Beschwerdesymptomatik deutliche Zeichen einer erlebnisreaktiven psychischen Störung.

In einer ergänzenden Stellungnahme hat der Sachverständige ausgeführt, die Aussage des Zeugen O., wonach der Kläger mitgenommen gewirkt habe, reiche nicht aus, um einen Erstschaden zu objektivieren. Nach der hier zugrunde zu legenden DSM-V lasse sich aber angesichts der Schwere der Bedrohung sowie aufgrund der später durch die Behandelnden beschriebenen Syndromologie ein Erstschaden rekonstruieren. Auch die übrigen Diagnosekriterien der DSM-V bzw. ICD-10 für die PTBS seien erfüllt. So habe der Kläger beispielweise ein Vermeidungsverhalten gezeigt, weil er nach dem Unfall aus dem finanziell lukrativen Nachtdienst ausgeschieden sei.

Die Berufung hatte Erfolg. Nach Feststellung des Senats hat der Kläger am 21. August 2012 einen Arbeitsunfall mit der Unfallfolge einer PTBS erlitten.

Äußeres Ereignis

Ein von außen auf den Kläger einwirkendes Ereignis sei gegeben. Das Erleben des Geschehens bei dem ein schon zum Teil an dem Kläger vorbeigefahrener Zug entgleist und er sich nur durch sofortiges Laufen oder Springen zur Seite vor einem Zusammenstoß mit den entgleisenden Waggons retten konnte, sei eine Einwirkung in diesem Sinne. Auch bloße Wahrnehmungen (Sehen, Hören, Schmecken, Ertasten, Riechen), durch die sich der physiologische Körperzustand des Versicherten ändert, könnten nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) äußere Ereignisse darstellen. Nur wenn jeder äußere Anknüpfungspunkt für einen Sinneseindruck fehle – sich ein Geschehen also allein in der subjektiven Vorstellung des Verunfallten abgespielt habe – oder sich nicht mehr feststellen lasse, sei ein äußeres Ereignis zu verneinen.

Als der Zug entgleiste, führte der Kläger mit der Entstörung einer Weiche eine den Versicherungsschutz nach §§ 2, 3 oder 6 SGB VII begründende Tätigkeit aus.

Diagnosekriterien der PTBS

Da der Kläger bei dem fraglichen Ereignis keine körperlichen Verletzungen davongetragen habe, käme als Gesundheitsschaden ausschließlich eine psychische Schädigung in Betracht. Insoweit sei eine exakte Beschreibung der etwaigen Störung durch Einordnung in eines der gängigen Diagnosesysteme (z. B. ICD-10, DSM-V) unter Verwendung der dortigen Schlüssel und Bezeichnungen notwendig, damit die Feststellung nachvollziehbar sei. Das DSM-V stelle mindestens seit dem Jahr 2019 den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand dar. Inzwischen werde die Gültigkeit des DSM-V als aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisstand in der Wissenschaft nicht mehr allgemein angegriffen, insbesondere nicht bezüglich der Diagnose der PTBS. Von seiner Aktualität werde vielmehr ohne Weiteres ausgegangen.

Laut ICD-10 F43.1 entstehe die PTBS als eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde (A.). Typische Merkmale seien das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen (Nachhallerinnerungen, Flashbacks), Träumen oder Albträumen, die vor dem Hintergrund eines andauernden Gefühls von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit auftreten (B.). Ferner fänden sich Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber, Freudlosigkeit sowie Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten (C.). Meist trete ein Zustand von vegetativer Übererregtheit mit Vigilanzsteigerung, einer übermäßigen Schreckhaftigkeit und Schlafstörung auf. Angst und Depression seien häufig mit den genannten Symptomen und Merkmalen assoziiert und Suizidgedanken sind nicht selten (D./E.). Der Beginn der genannten Symptome folge dem Trauma mit einer Latenz, die wenige Wochen bis Monate dauern kann (F.). Der Verlauf sei wechselhaft, in der Mehrzahl der Fälle könne jedoch eine Heilung erwartet werden. In wenigen Fällen nähme die Störung über viele Jahre einen chronischen Verlauf und gehe dann in eine andauernde Persönlichkeitsänderung (F62.0) über.

Unter Zugrundelegung dieser Merkmale der Erkrankung nach ICD-10 (F43.1) sowie den vergleichbaren Merkmalen nach DSM-V zeigte sich der Senat im Sinne des Vollbeweises vom Vorliegen eines Gesundheitsschadens in Form der PTBS beim Kläger überzeugt.

A-Kriterium

Der S-Bahn-Unfall erfülle das sogenannte A-Kriterium. Der entgleisende Zug sei auf den Kläger zugerast und er habe sich mit seinem Kollegen nur noch durch ein Wegrennen über die Gleisanlage retten können. Ein Teil der Bahn sei an dem Kläger, der mit dem Kollegen neben dem Gleis stand, schon vorbeigefahren gewesen, als der Kläger bemerkte, dass sich eine Weiche umstellte. Nur durch die schnelle Reaktion des Klägers konnten er und der Kollege sich in Sicherheit bringen. Damit habe objektiv ein außergewöhnliches lebensbedrohliches Ereignis stattgefunden, das der Kläger selbst auch so wahrgenommen habe.

B-Kriterium

Auch das Wiedererleben im Sinne des B-Kriteriums sei erfüllt. Mit den gerichtlichen Sachverständigen gehe der Senat davon aus, dass der Kläger unter entsprechenden Symptomen, mindestens in Form von Albträumen litt. Er habe übereinstimmend auch bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten berichtet, dass sich diese Albträume nicht nur auf das konkrete Unfallgeschehen, sondern auch auf andere Unfallereignisse und Naturkatastrophen beziehen würden. Der Kläger habe damit konsistent traumatische Albträume ähnlichen Inhalts geschildert, auch wenn sie sich nicht ausschließlich auf das konkrete Ereignis bezogen hätten.

C-Kriterium

Der Kläger habe ein Vermeidungsverhalten gezeigt. Hierunter sei übereinstimmend nach beiden Diagnosemanuals die anhaltende Vermeidung von Reizen zu verstehen, die mit dem traumatischen Ereignis verbunden sind und die nach dem traumatischen Ereignis begann. Dr. M. habe sich in seiner – unter anderem nach Zweifeln des Senats am Vorliegen des C-Kriteriums eingeholten – ergänzenden Stellungnahme vom 1. Juni 2023 überzeugend ausgeführt, dass der Kläger ein Vermeidungsverhalten zwar nicht explizit als solches geschildert habe, sich dieses aber deutlich in der nach dem Unfall eingetretenen Veränderung der Einsatzbereitschaft im beruflichen Bereich gezeigt habe. Vor allem das Ausscheiden aus den zuvor finanziell begehrten Nachtdiensten beziehungsweise Bereitschaftsdiensten weise auf ein Vermeidungsverhalten hin. Dem folge der Senat auch unter Zugrundelegung der Schilderungen des Klägers im Rahmen der Untersuchung bei Dr. M., wonach er bei den Bereitschaftsdiensten von Ängsten geplagt gewesen sei („Du stehst im Gleis, da kommt gleich ein Zug auf dich zu.“) und seit dem Unfall deutlich mehr Respekt vor Zügen habe, die unmittelbar an ihm vorbeifahren würden. Er sei viel vorsichtiger, da ihm nunmehr bewusst sei, jederzeit mit menschlichem Versagen rechnen zu müssen. Zudem hat er gegenüber Dipl.-Psych. M. berichtet, dass Zuggeräusche Rückerinnerungen triggern würden. Diese eher geringen objektiven Zeichen eines Vermeidungsverhaltens genügten dem Senat insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Kläger ein solches aufgrund der ab September 2012 bestehenden Arbeitsunfähigkeit auch objektiv nicht mehr in vollem Umfang zeigen konnte.

D-Kriterium

Auch das D-Kriterium ICD-10 beziehungsweise die D/E-Kriterien DSM-V lägen entsprechend vom Sachverständigen Dr. M. vor. Nach den schlüssigen Ausführungen des Sachverständigen habe der Kläger in Bezug auf dieses Cluster unter anderem von Schlafstörungen, erhöhter Reizbarkeit und Konzentrationsschwächen berichtet. Er hat hierzu bei Dr. M. näher ausgeführt, nicht mehr so viele Dinge hintereinander erledigen zu können und häufig Dinge zu vergessen. Diese Symptome wurden auch ereignisnah beschrieben und beruhten nicht allein auf dem Vortrag des Klägers im gerichtlichen Verfahren beziehungsweise im Rahmen der Begutachtung. Der Kläger habe gegenüber der Beklagten bereits zu Beginn des Verwaltungsverfahrens im Rahmen des Telefonats vom 19. Oktober 2012 von Schlafstörungen berichtet. In den ärztlichen Befundbericht würden Ängste, Schlafstörungen, Schweißausbrüche, Albträume, innere Unruhe und Nervosität dokumentiert.

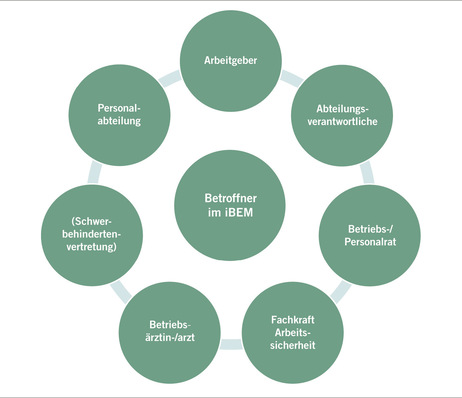

Erstschaden

Ergänzend zur Erfüllung der Diagnosekriterien hält der Senat weiterhin die Sicherung eines Erstschadens für unverzichtbar. Das Erfordernis eines unmittelbar verursachten psychischen Gesundheitsschadens in Form einer „Erstbeeindruckung“ bestehe sowohl in medizinischer als auch in rechtlicher Hinsicht. Streitgegenstand sei nicht (allein) das Vorliegen einer PTBS als zur Feststellung begehrte Unfallfolge, sondern auch schon das Vorliegen eines Arbeitsunfalls. Der Unfallbegriff fordere nach dem bisherigen Verständnis in der herrschenden Rechtsprechung und Literatur einen gesundheitlichen Erstschaden. Für die Diagnose der PTBS sei eine Erstbeeindruckung erforderlich, weil es sich um eine Traumafolgestörung handele und somit eine kausale Verknüpfung zum Trauma voraussetze.

Im Fall des Klägers habe eine „Erstbeeindruckung“ in dem Sinne vorgelegen, dass die Schädigung seiner Psyche bereits am 21. August 2012 eingetreten sei. Zwar habe die Symptomatik der PTBS und damit die als Unfallfolge zur Feststellung begehrte Gesundheitsstörung nicht bereits am 21. August 2012 im Vollbild vorgelegen. Die gesundheitliche Schädigung des Klägers sei aber bereits am Unfalltag erfolgt.

Die PTBS setze medizinisch eine Traumatisierung voraus. Wie bereits der Begriff „posttraumatische“ Belastungsstörung impliziere, handele es sich nach rechtlichen Kriterien um den Folgeschaden einer initialen psychischen Traumatisierung, die den im ersten Schritt der Kausalkette im Vollbeweis nachzuweisenden Erstschaden darstelle. Die PTBS sei nicht das Trauma. Sie entwickele sich im Laufe des traumatischen Prozesses binnen Tagen und Wochen bis Jahren in der auf das Ereignis folgenden Zeit. Sie sei insoweit gesondert, das heißt unabhängig von einer initialen nachhaltigen seelischen Beeindruckung und zusätzlich zu dieser vom Mediziner zu sichern. Der Wegfall des A2-Kriteriums in der DSM-V bedeute nicht, dass auf die Darlegung der nachhaltigen initialen seelischen Beeindruckung verzichtet werden könnte. Diese seelische Beeindruckung müsse aber – entgegen der Auffassung des SG in dem angegriffenen Urteil – nicht in der speziellen Form des A2-Kriteriums des nicht mehr dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entsprechenden DSM-IV vorliegen. Sie könne auch anderer Art sein und müsse nicht nach außen treten.

Der Unfallbegriff erfordere nach allgemeiner Definition einen Gesundheitsschaden im Sinne eines Erstschadens. Gesundheitserstschaden im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 2 SGB VII sei dabei grundsätzlich jeder regelwidrige körperliche, geistige oder seelische Zustand, der unmittelbar durch die (von außen kommende, zeitlich begrenzte) Einwirkung rechtlich wesentlich verursacht wurde und rechtlich wesentlich durch die versicherte Tätigkeit verursacht sei. Weshalb bei Gesundheitsstörungen im Bereich der Psyche etwas anderes gelten sollte, sei nicht erkennbar. Es sei daher – unabhängig von der medizinischen Beurteilung – auch aus rechtlicher Sicht (mindestens) eine nachhaltige seelische Beeindruckung, die unmittelbar durch das Ereignis verursacht wurde, zu fordern. Eine psychische Reaktion auf das versicherte Ereignis sei aus Gründen der Logik zwingend notwendig, um die kausale Verknüpfung der psychischen Störung mit dem Ereignis wahrscheinlich zu machen.

Sicherung der Erstbeeindruckung

Der gesundheitliche (Erst)Schaden sei – wie auch bei Unfällen mit körperlichen Schädigungen – im Vollbeweis zu sichern. Das Gericht habe sich von dessen Vorliegen daher die volle Überzeugung zu bilden. Die Überzeugung könne dabei auf die Feststellung einer unmittelbaren Reaktion gestützt werden. Das Auftreten einer äußeren Veränderung und damit die Feststellung unmittelbarer Erscheinungen im Sinne einer Erstreaktion hält der Senat allerdings für die Überzeugungsbildung von einer sich im Bereich der Psyche abspielenden Erstbeeindruckung nicht für zwingend. Auf die Dokumentation äußerer Erscheinungen könne unter anderemdann verzichtet werden, wenn aufgrund anderer Umstände – zum Beispiel des späteren psychischen Befundes, des Ausmaßes des traumatisierenden Ereignisses – auf eine Erstbeeindruckung im Sinne eines Gesundheitserstschadens sicher geschlossen werden kann. Dies sei keine Besonderheit bei psychischen Erkrankungen oder gar der PTBS und stelle auch keine Abweichung vom sonstigen System der Unfallversicherung dar. Der Sachverhalt sei vergleichbar mit dem, bei dem nach einem Ereignis erst später Symptome auftreten, Ursache hierfür aber die bei dem Unfallereignis zugezogenen (aber zunächst unsymptomatischen) Verletzungen sind. Dies bedürfe dann einer gesonderten Begründung.

Bei dem Kläger seien unmittelbar nach dem Ereignis keine Reaktionen dokumentiert, die auf einen psychischen Erstschaden schließen lassen. Eine ärztliche Vorstellung sei erstmals am 24. September 2012 erfolgt. Die am Unfallort befindlichen Rettungssanitäter habe der Kläger nicht aufgesucht und ihnen keine Beschwerden geschildert. Der im Berufungsverfahren als Zeuge vernommene Teamleiter O. konnte sich ebenfalls nicht an eine Erstreaktion des Klägers erinnern. Er habe lediglich bekundet, dass der Kläger „mitgenommen“ gewirkt hätte. Dies reiche – auch nach gutachterlicher Einschätzung – jedoch nicht für die Annahme einer Erstreaktion aus.

Der Senat sei auch aufgrund der eigenen Schilderungen des Klägers nicht vom Vorliegen einer unmittelbaren nach außen getretenen Reaktion auf das belastende Ereignis überzeugt. Der Kläger habe eine solche Reaktion zeitnah zum Unfallgeschehen selbst nicht geschildert. Dennoch gehe der Senat vom Vorliegen einer Erstbeeindruckung im Sinne des für die Diagnose der PTBS erforderlichen Traumas aus.

Retrospektive Schadensbeurteilung

Wenn eine nach außen tretende seelische Reaktion eines Menschen im Erleben eines Ereignisses und womöglich auch in dessen Schilderung nicht vorgefunden werden könne, wenn sich diese Person vielleicht sogar innerhalb des Ablaufs und unmittelbar danach besonders besonnen, „cool“, äußerlich unberührt und gut funktionierend verhalten habe, so bedeutet dies keineswegs, dass deswegen im direkten Erleben des Ereignisses kein seelischer Schaden eingetreten wäre. Die medizinische Prüfung bestehe nicht nur aus der Beobachtung einer Situation, sondern erfordere im nächsten Schritt die Einordnung dieser Beobachtung in medizinisches Fachwissen mit einer daraus hergeleiteten Interpretation, die es im letzten Schritt den Sachverständigen ermögliche, dem Rechtsanwender Argumente für und gegen die „nachhaltige initiale seelische Beeindruckung“ darzulegen. Dabei ermögliche die freie Beweiswürdigung dem Gericht, Beweisschwierigkeiten zu berücksichtigen.

Eine leitliniengerechte Begutachtung, die von der ätiologischen Erkenntnis auf die Genese der individuellen psychischen Störung schließt, sei Basis einer adäquaten Beweiswürdigung.

Dies zugrunde gelegt, schließe sich der Senat den Ausführungen des gerichtlichen Sachverständigen Dr. M. an. Danach lasse sich bei dem Kläger angesichts der Schwere der Bedrohung in der Unfallsituation und der später durch die Behandelnden beschriebenen Syndromologie nach der DSM-V retrospektiv ein Traumaereignis beziehungsweise ein Erstschaden rekonstruieren. Dieser Annahme des Sachverständigen im konkreten Fall lägen abstrakte Erwägungen zugrunde, die dem allgemeinen Erkenntnisstand in der medizinischen Wissenschaft entsprächen. Mindestens seit 2019 stelle das DSM-V den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand dar. Das DSM-V beschreibe die PTBS als Traumafolgestörung, es gehe also von einer Traumatisierung durch die entsprechende psychische Einwirkung aus, ohne jedoch für die Stellung der Diagnose einen unmittelbaren Nachweis der Traumatisierung in der Einwirkungssituation zu fordern. Daraus lasse sich schließen, dass nach dem allgemeinen Erkenntnisstand in der medizinischen Wissenschaft Ereignissen, die die Traumakriterien des DSM-V (oder der ICD-10/-11 oder der qualifizierten AWMF-Leitlinie) erfüllen, für die naturwissenschaftlich-medizinische Ursachenbeziehung mit den Symptomkriterien und damit der abschließenden Diagnose PTBS eine herausgehobene Bedeutung zukomme. Denn die isoliert betrachtet unspezifischen Symptomkriterien würden erst durch ihre Verknüpfung mit einem geeigneten traumatischen Erlebnis zu einer als solche zu diagnostizierenden PTBS als Traumafolgestörung. Kämen mithin ohne ein geeignetes Trauma nur andere Traumafolgestörungen in Betracht, so rechtfertige umgekehrt die positive Feststellung eines geeigneten Traumas bei Vorliegen entsprechender Symptomkriterien den Rückschluss auf einen (damit monokausalen) Ursachenzusammenhang im naturwissenschaftlich-medizinischen Sinn. Damit sei für die Erkrankung an einer PTBS der generelle Ursachenzusammenhang im naturwissenschaftlich-medizinischen Sinn anhand dieser Erkenntnisquellen zu bejahen. Setze aber die PTBS eine tatsächliche Traumatisierung im Zeitpunkt des Erlebens voraus, dann stehe auch diese damit fest.

Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.