Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com

Digital applications in occupational medicine – new regulations in development

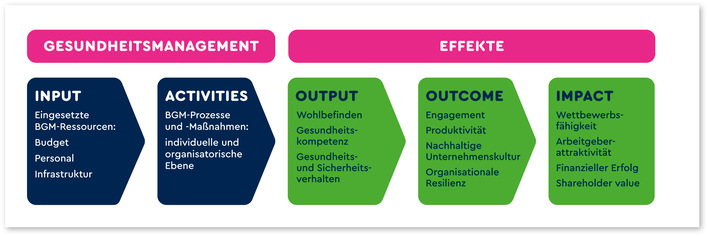

The world of work is changing – and with it occupational medicine. Digital solutions are increasingly finding their way into occupational health practices, whether in risk assessment, preventive care, or company integration management (BEM). In order to accompany this change in a technically sound and legally secure manner, the Committee for Occupational Medicine (AfAMed) is working in a newly founded project group on occupational health rules (AMR) and occupational health recommendations (AME) for digital applications.

In an interview with Lukas Brethfeld (VDBW), Prof. Dr. Thomas Kraus, President of the DGAUM and Director of the Institute for Occupational, Social, and Environmental Medicine at RWTH Aachen University, explains how the project group is structured, which opportunities and risks are associated with digital tools – and what is needed to successfully integrate them into operational practice.

Digitale Anwendungen in der Arbeitsmedizin – neue Regelwerke im Entstehen

Die Arbeitswelt verändert sich – und mit ihr die Arbeitsmedizin. Digitale Lösungen halten zunehmend Einzug in die betriebsärztliche Praxis, sei es in der Gefährdungsbeurteilung, der Vorsorge oder im betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM). Um diesen Wandel fachlich fundiert und rechtlich abgesichert zu begleiten, arbeitet der Ausschuss für Arbeitsmedizin (AfAMed) in einer neu gegründeten Projektgruppe an arbeitsmedizinischen Regeln (AMR) und arbeitsmedizinischen Empfehlungen (AME) zu digitalen Anwendungen.

Im Interview mit Lukas Brethfeld (VDBW) erläutert Prof. Dr. med. Thomas Kraus, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM) und Direktor des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin an der RWTH Aachen, wie die Projektgruppe strukturiert ist, welche Chancen und Risiken digitale Tools bergen – und was es braucht, um sie erfolgreich in die betriebliche Praxis zu integrieren.

Strukturierte Regelentwicklung in der digitalen Arbeitsmedizin

L. Brethfeld: Herr Prof. Kraus, Sie arbeiten in der Projektgruppe Digitale Anwendungen in der Arbeitsmedizin aktuell an mehreren neuen Regelwerken. Können Sie kurz skizzieren, worum es dabei geht?

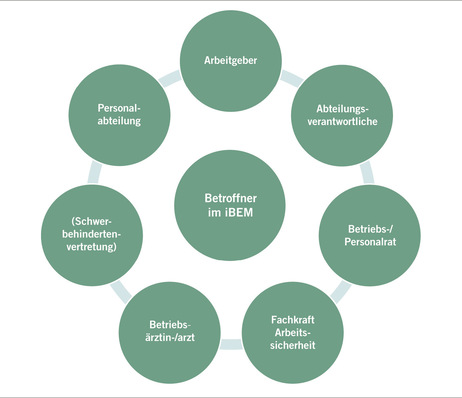

T. Kraus: Ja, der Ausschuss für Arbeitsmedizin hat eine Projektgruppe Digitale Anwendungen in der Arbeitsmedizin gegründet. Diese Projektgruppe hat sich mittlerweile konstituiert und hat in der ersten Sitzung dieses sehr breit gefächerte Thema in drei kleinere Arbeitspakete unterteilt, die von Arbeitsgruppen bearbeitet werden. Das ist zum einen die Arbeitsgruppe „Digitale Anwendungen in der arbeitsmedizinischen Vorsorge“. Die zweite Gruppe beschäftigt sich mit digitalen Anwendungen bei betriebsärztlichen Tätigkeiten außer der Vorsorge, also zum Beispiel Begehungen bei der Gefährdungsbeurteilung oder im BEM. Und die dritte Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit den Hard- und Softwarevoraussetzungen als wichtige Basis zur Anwendung für solche Tools.

L. Brethfeld: Wie kann man sich die Projektgruppe konkret vorstellen? Wie sind die Arbeitsgruppen zusammengesetzt?

T. Kraus: Die Zusammensetzung der Projektgruppe und der Arbeitsgruppen ist tatsächlich ähnlich gestaltet wie die Zusammensetzung des Ausschusses für Arbeitsmedizin selbst. Wir haben Vertreterinnen und Vertreter aus allen „Bänken“ oder Interessensgruppen in unserer Projektgruppe. Das gewährleistet, dass alle relevanten Interessensgruppen – von Wissenschaft und VDBW über die Länder und Berufsgenossenschaften bis hin zu Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen – in unserer Projektgruppe und den Arbeitsgruppen aktiv eingebunden sind.

Wir werden im gesamten Prozess dankenswerterweise von Mitarbeitenden des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) beraten. Diese Unterstützung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass wir den rechtlich vorgegebenen Rahmen nicht überschreiten und stets auf dem richtigen Kurs bleiben. Die Kombination aus dieser Zusammensetzung der Arbeitsgruppen und der offenen, transparenten Kommunikation führt zu einer bemerkenswert hohen Effizienz. Es ist bezeichnend, dass wir mit der ersten Arbeitsgruppe bereits in kurzer Zeit einen ersten Regelentwurf vorlegen konnten. Mein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle allen beteiligten Akteuren.

L. Brethfeld: Wie geht die Arbeit konkret vonstatten? Wie kann ich mir die Arbeitsweise in diesen Arbeitsgruppen vorstellen?

T. Kraus: Im Ausschuss für Arbeitsmedizin muss eine Projektgruppe oder eine Arbeitsgruppe im ersten Schritt eine sogenannte Projektskizze erarbeiten und vorlegen. In dieser Projektskizze wird dann dargelegt, welche Bereiche der Verordnung durch eine Regel oder durch eine Empfehlung konkretisiert werden. So wurde in der ersten Arbeitsgruppe zur Vorsorge schon eine solche Projektskizze im AfaMed verabschiedet und im Moment liegt bereits ein erster Entwurf einer arbeitsmedizinischen Regel vor. In der zweiten Arbeitsgruppe sind wir noch nicht ganz so weit. Hier ist eine Projektskizze in der letzten Sitzung des AfaMed verabschiedet worden , ebenso in der dritten Arbeitsgruppe. In diesem Fall wird keine Regel erarbeitet, sondern eine arbeitsmedizinische Empfehlung.

Chancen und Grenzen digitaler Anwendungen in der Praxis

L. Brethfeld: Warum war es notwendig, diese Themen jetzt aufzugreifen? Gab es dafür einen konkreten Anlass?

T. Kraus: Einen konkreten Anlass gab es nicht, aber das Thema Digitalisierung ist natürlich allgemein ein enorm wichtiges Thema in unserer Gesellschaft wie auch in der Medizin und in der Gesundheitsversorgung. Es schien für die Arbeitsmedizin notwendig geworden zu sein, einerseits vor allem die Chancen der digitalen Anwendungen zu beschreiben und hervorzuheben, andererseits aber auch bestimmte Grenzen zu ziehen. Manche Anbieter preschen sehr weit vor und einzelne Anbieter wollen ausschließlich digitale Betriebsmedizin praktizieren, was sie auch aktiv anbieten. Daran gibt es durchaus berechtigte Kritik. Ziel dieser Regeln und der Empfehlungen ist es, das Potenzial gut zu beschreiben – wo passt es, wo passt es vielleicht eher nicht –, aber eben auch klar die Grenzpflöcke einzuziehen.

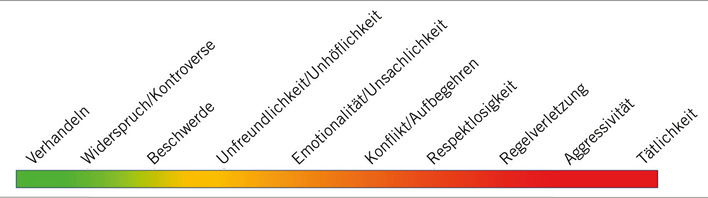

L. Brethfeld: Prof. Kraus, Sie hatten über die verschiedenen Arbeitsgruppen schon gesprochen. Schauen wir uns jetzt konkret die Gruppe zu den digitalen Anwendungen bei betriebsärztlichen Tätigkeiten an. Welche Chancen sehen Sie durch den gezielten Einsatz digitaler Werkzeuge bei Gefährdungsbeurteilungen, Begehungen oder im BEM?

T. Kraus: Bei den Gefährdungsbeurteilungen könnte vor allem der Zugang für die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte zur Gefährdungsbeurteilung niederschwelliger möglich werden. In manchen Unternehmen ist es durchaus noch so, dass eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wird, die danach irgendwo in einem Ordner verstaubt. Wenn dann konkret bei einer Begehung oder im Rahmen einer Vorsorge Einsicht genommen werden muss, ist die Gefährdungsbeurteilung oft nicht verfügbar. Es gibt also Hürden und manche Arbeitgeber sind auch sehr zögerlich, die Gefährdungsbeurteilung überhaupt herauszugeben. Wenn diese jedoch in digitaler Form vorliegt und es gelingt, dass die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen darauf Zugriff haben, wäre es deutlich einfacher herauszufinden, welche Informationen zu bestimmten Gefahrstoffen oder anderen Gefährdungen in der Gefährdungsbeurteilung hinterlegt sind.

Gerade im Zeitalter der ganzheitlichen Vorsorge, wo über den eigentlichen Vorsorgeanlass hinaus, die Patientinnen und Patienten bzw. die Probandinnen und Probanden als Ganzes betrachtet werden, kann, wenn im Rahmen der Vorsorge neue Erkenntnisse oder Fragestellungen vorliegen, über einen Link die Gefährdungsbeurteilung in digitaler Form eingesehen und geprüft werden, was dort bereits abgebildet ist. In der Folge könnte gegebenenfalls der Arbeitgeber bei der Weiterentwicklung der Gefährdungsbeurteilung beraten werden. Darin besteht meiner Meinung nach ein großer Vorteil der digitalen Gefährdungsbeurteilung.

Bei einer digitalen Begehung kann vieles, auch über einen längeren Zeitraum, visuell dokumentiert werden. Natürlich gibt es hier Grenzen, weil man bei einer digitalen Begehung die Sinneseindrücke nicht so vollständig erfassen kann, wie das bei einer Begehung in Präsenz der Fall ist. Das muss, denke ich, genau beschrieben werden.

Beim BEM könnte die digitale Form der Gespräche und der Beratungen es möglicherweise leichter machen, dass alle beteiligten Akteure teilnehmen können und anschließend gemeinsam über einen Fall beraten. Es gibt nach meiner Einschätzung also in allen drei Bereichen durchaus erhebliches Potenzial für digitale Anwendungen.

Was digitale Lösungen leisten müssen – technisch und rechtlich

L. Brethfeld: Das sind zentral wichtige Aspekte in der arbeitsmedizinischen Betreuung, so dass man sich durchaus fragen kann, welche Anforderungen diese Anwendungen unbedingt erfüllen müssen, gerade im Hinblick auf Rechtssicherheit und ärztliches Berufsrecht!

T. Kraus: Natürlich ist es unabdingbar, dass diese digitalen Anwendungen mit der Musterberufsordnung in Einklang stehen. Datenschutzaspekte müssen gewährleistet sein. Außerdem muss, gerade im Bereich der arbeitsmedizinischen Vorsorge, auch ein geschützter Raum vorliegen, damit die Gesprächspartner ungestört und unbeeinflusst sind. Dies alles muss gewährleistet sein und wird in dieser Regel auch klar formuliert: Wenn die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt sagt, ich kann Vorsorge XY in digitaler Form durchführen, so muss der Arbeitgeber darüber informiert werden. Der Arbeitgeber muss prüfen, ob die notwendigen Rahmenbedingungen im Betrieb erfüllt sind und die oder den Beschäftigte/n informieren. Wenn die oder der Beschäftigte allerdings eine Vorsorge in Präsenz vorzieht, muss dies respektiert werden – niemand darf dazu gezwungen werden. Von zentraler Bedeutung ist die Gewährleistung des geschützten Raums hinsichtlich Schweigepflicht und Datenschutz. Dieser muss in gleichem Maße gegeben sein wie bei jeder Vorsorgeuntersuchung, im BEM oder bei Arzt-Patienten-Gesprächen in Präsenz.

L. Brethfeld: Tatsächlich liegt ja ein besonderes Augenmerk auf der persönlichen Komponente bei Begehungen und beim BEM. Wie lässt sich die Balance zwischen digitaler Effizienz und persönlichem Kontakt sinnvoll gestalten?

T. Kraus: Aus meiner Sicht ist bei jeder Arzt-Patienten-Beziehung das Vertrauen eine ganz wichtige Komponente in der alltäglichen Arbeit. Und so verhält es sich natürlich auch in der Arbeitsmedizin mit den Beschäftigten und der Betriebsärztin oder dem Betriebsarzt. Nach meiner Erfahrung ist dieses Vertrauensverhältnis digital nicht so einfach aufzubauen und zu unterhalten. Daher ist es für mich persönlich eigentlich nicht vorstellbar, dass eine betriebsärztliche Betreuung nur digital erfolgt und niemals ein direkter persönlicher Kontakt existiert. Insbesondere zu Beginn eines Betreuungsverhältnisses halte ich Präsenz für äußerst wichtig, um die Arbeitsplätze und die Beschäftigten auch persönlich kennenzulernen.

L. Brethfeld: Kommen wir von den konzeptionellen Überlegungen hin zur konkreten technischen Umsetzung. Im Bereich Hard- und Software gibt es bislang nur wenige verbindliche Empfehlungen. Welche Kernanforderungen sollten aus Ihrer Sicht künftig als Standard gelten?

T. Kraus: Ja, das ist ein schwieriges Thema und ich muss sagen, als Arzt kenne ich mich mit den technischen Rahmenbedingungen nicht so gut aus. Die Schnittstellen zu anderen Systemen stellen einen zentralen Punkt dar, insbesondere die Anbindung an betriebsärztliche Software und Systeme für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Weitere wesentliche Anforderungen sind die Software-Ergonomie und eine intuitive Bedienbarkeit. Darüber hinaus sind Sicherheit und Datenschutz essenziell, wie in allen Bereichen der Digitalisierung. Hierbei geht es konkret um die Sicherung der Daten und der Datenverbindung, etwa in Arzt-Beschäftigten-Gesprächen.

Das sind wichtige Fragen, die in erster Linie von technischer Seite beantwortet werden müssen und aus diesem Grund haben wir in der Arbeitsgruppe, die das bearbeitet, auch Expertise aus dem nichtmedizinischen Bereich mit eingebunden.

Hürden in der Umsetzung: Warum viele noch zögern

L. Brethfeld: Wo sehen Sie aktuell die größten Hemmnisse für den erfolgreichen digitalen Wandel in der Arbeitsmedizin?

T. Kraus: Wir haben in den letzten Jahren mit der DGAUM das Projekt „Gesund arbeiten in Thüringen“ durchgeführt und dabei Unternehmen befragt. Betriebsärztinnen und -ärzte, Beschäftigte sowie Arbeitgeber wurden dazu konsultiert, wie sie digitalen Anwendungen und Telemedizin gegenüberstehen: Besteht Interesse oder würden sie diese nutzen? Falls sie bereits damit vertraut sind, warum setzen sie diese nicht ein?

Die Umfrageergebnisse zeigten, dass viele Akteure digitale Anwendungen zwar als wichtig und interessant erachten und diese gerne einsetzen würden, ihnen jedoch das nötige Wissen zur konkreten Umsetzung fehlt. Es geht dabei um sehr praktische Fragen wie: Welche Software ist die richtige? Wie lässt sich sicherstellen, dass die angebotene Software die spezifischen Anforderungen erfüllt? Und welche notwendigen Rahmenbedingungen müssen im Betrieb oder in der betriebsärztlichen Praxis geschaffen werden?

Diese anwendungsnahen Fragestellungen konnten nicht immer eindeutig beantwortet werden. Die Unsicherheit war schlichtweg zu groß, weshalb die von uns im Projekt gemachten Angebote kaum angenommen wurden.

Daher hoffen wir jetzt, dass wir mit einer Handreichung, einer arbeitsmedizinischen Regel, hier Unterstützung leisten können. Im Forschungsprojekt FOGA (Förderung der Forschung und Lehre zur Gesundheit in der Arbeitswelt) des BMAS wird eine Homepage entwickelt, auf der diese ganz praktischen Fragestellungen niederschwellig beantwortet werden. Es ist also einiges im Gange und ich glaube, dass unsere Regeln auch mit dazu beitragen, dass die Hürden überwunden werden.

L. Brethfeld: Wie können Betriebsärztinnen und -ärzte und ihre Teams sich auf diese Entwicklungen vorbereiten? Welche Rolle spielen dabei Fortbildungen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit?

T. Kraus: Es ist unerlässlich, dass wir als Verbände – VDBW, DGAUM und BsAfB – auf Fortbildungsveranstaltungen und Kongressen kontinuierlich auf die Möglichkeiten digitaler Anwendungen hinweisen. Dies geschieht bereits aktiv durch Themenschwerpunkte und gemeinsame Veranstaltungen, die darauf abzielen, Ängste abzubauen und Hürden zu senken.

Gerade die jüngeren Betriebsärztinnen und Betriebsärzte haben bei diesem Thema weniger Berührungsängste, so dass es mit der Zeit gelingen wird, große Gruppen unserer Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, die Chancen mehr zu nutzen als das bisher noch der Fall ist.

L. Brethfeld: Dann freuen diese sich sicherlich auf die Veröffentlichung der AMR und AME. Wann rechnen Sie mit der Veröffentlichung und wie könnten die Empfehlungen dann in die betriebliche Praxis getragen werden?

T. Kraus: Die erste Arbeitsgruppe, die sich mit digitalen Anwendungen in der arbeitsmedizinischen Vorsorge befasst, hat bereits erhebliche Fortschritte erzielt. Ich bin optimistisch, dass diese erste AMR möglicherweise schon in der Herbstsitzung des Ausschusses für Arbeitsmedizin verabschiedet werden kann. Dies würde eine Veröffentlichung um die Weihnachtszeit herum ermöglichen.

Die beiden anderen Arbeitsgruppen sind noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Ich hoffe jedoch sehr, dass im Laufe des nächsten Jahres die arbeitsmedizinischen Regeln zu den digitalen Anwendungen bei der Gefährdungsbeurteilung, Betriebsbegehungen und im BEM, sowie die AME zu den Hardware- und Software-Empfehlungen veröffentlicht werden können.

L. Brethfeld: Drücken wir die Daumen! Zum Schluss können wir der rauen Realität ein bisschen entfliehen und Sie haben jetzt die Möglichkeit, einen Wunsch an die Entwickler von digitalen Lösungen für die Arbeitsmedizin zu formulieren. Wenn Sie also einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich am dringendsten wünschen?

T. Kraus: Wenn ich meine eigene Erfahrung mit arbeitsmedizinischer Software reflektiere, würde ich mir manchmal wünschen, dass die Entwicklung solcher Tools in noch engerer Zusammenarbeit mit Anwendenden erfolgt, um stärker Workflow-orientiert zu sein. Und ich würde mir mehr Freiheitsgrade bei der individuellen Anpassung dieser arbeitsmedizinischen Softwarelösungen wünschen. Wenn man darüber mit den Anbietern spricht, heißt es immer, „Wir haben das mit der Praxis zusammen entwickelt“, aber es gibt eben doch interindividuelle Unterschiede bei den Anwendenden und unterschiedliche Bedürfnisse. Viele Anbieter agieren meiner Einschätzung nach zu unflexibel. Anpassungen führen häufig zu erheblichen Mehrkosten.

Ich würde mir also wünschen, dass gemäß den individuellen Bedürfnissen und auch dem individuellen Workflow mehr Flexibilität möglich ist.

L. Brethfeld: Das ist ein nachvollziehbarer Wunsch und sicher ein wichtiger Hinweis. Herr Prof. Kraus, ich danke Ihnen herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch!

T. Kraus: Sehr gern!

Kontakt

Prof. Dr. med. Thomas Kraus

Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin

Universitätsklinikum Aachen

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

tkraus@ukaachende

SAVE THE DATE

Kurse 2026 für Arbeitsmedizin/Betriebsmedizin und Sozialmedizin in München

Arbeitsmedizin/Block A/Modul I 19.01.–28.01.2026

Arbeitsmedizin/Block A/Modul II 28.01.–06.02.2026

Arbeitsmedizin/Block B/Modul III 22.06.–01.07.2026

Arbeitsmedizin/Block B/Modul IV 01.07.–10.07.2026

Arbeitsmedizin/Block C/Modul V 09.11.–18.11.2026

Arbeitsmedizin/Block C/Modul VI 18.11.–27.11.2026

Sozialmedizin/Modul V 16.03.–20.03.2026

Sozialmedizin/Modul VI 23.03.–27.03.2026

Sozialmedizin/Modul VII 05.10.–09.10.2026

Sozialmedizin/Modul VIII 12.10.–16.10.2026

Die Kurse finden im Hörsaal der Akademie für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Pfarrstr. 3, 80538 München statt.

Nähere Informationen zu den jeweiligen Kursweiterbildungen und zur Anmeldung finden Sie auf der Website „Fortbildung“: Seminare/Veranstaltungen der Bayerischen Landesärztekammer:

https://www.blaek.de/fortbildung/seminare-veranstaltungen-der-blaek/arb…

https://www.blaek.de/fortbildung/seminare-veranstaltungen-der-blaek/soz…