Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com

Working with endometriosis – Working conditions and impact on work

Endometriosis is one of the most prevalent gynecologic diseases in the world, which affects approximately 190 million people of working age worldwide. Their participation in work depends on how well the working conditions fit the requirements of their illness. The present study provides insight, how people with endometriosis perceive their working conditions and impact on work compared to people with other chronic diseases.

Arbeiten mit Endometriose – Arbeitsbedingungen und Arbeitsauswirkungen

Endometriose ist eine der häufigsten gynäkologischen Erkrankungen, mit weltweit etwa 190 Millionen Betroffenen im erwerbsfähigen Alter. Ihre Teilhabe am Arbeitsleben ist unter anderem davon abhängig, wie gut die Arbeitsbedingungen zu den Erfordernissen ihrer Erkrankung passen. Die vorliegende Studie gibt einen Einblick, wie Menschen mit einer Endometriose ihre Arbeitsbedingungen sowie Arbeitsauswirkungen im Vergleich zu Menschen mit anderen chronischen Erkrankungen wahrnehmen.

Kernaussagen

Endometriose

Endometriose ist eine chronische, entzündliche Erkrankung, die vor allem mit chronischen Beckenschmerzen, schmerzhaften Regelblutungen, Schmerzen beim Stuhlgang und Wasserlassen, Müdigkeit, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, eingeschränkter Fruchtbarkeit und einem erhöhten Risiko für komorbide chronische Schmerzzustände (z. B. Fibromyalgie, Migräne) verbunden ist. Sie ist die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung, wobei sich das Erscheinungsbild sehr stark unterscheiden kann (verschiedene Ausprägungen von Symptomen, keine Beschwerden bis zu einem dauerhaften Therapiebedarf). Endometriose kann in jedem Alter auftreten und Symptome können sich im Verlauf der Erkrankung in Abhängigkeit von Behandlungen und Umweltbedingungen verändern. Frühere Annahmen, dass Endometriose nicht im Jugendalter auftritt und mit dem Eintritt in die Menopause endet, haben sich als falsch erwiesen.

Bei einer Endometriose befindet sich endometriumähnliches Gewebe (ähnlich der Gebärmutterschleimhaut) außerhalb des Uterus an Organen (z. B. Darm, Niere) beziehungsweise im Bauchraum. Gegenwärtig wird angenommen, dass die Endometriose-Herde auf bestimmte Hormone reagieren und sich mit dem Menstruationszyklus auf- und abbauen. Das aufgrund der Blutungen abgestoßene Gewebe kann den Körper jedoch nicht verlassen, was zu schmerzhaften Vernarbungen und Schäden an Organen führen kann. Ähnlich wie bei anderen chronischen Erkrankungen ist Endometriose mit Herausforderungen hinsichtlich Diagnose, Verlauf und Behandlung verbunden. Es dauert durchschnittlich sieben Jahre vom Auftreten erster Symptome bis zur klinischen Diagnose. Ein Fünftel der Betroffenen berichtet von Symptomen vor dem 20. Lebensjahr und zwei Drittel vor dem 30. Lebensjahr. Es besteht aktuell keine Möglichkeit, Endometriose vorzubeugen. Obwohl einige Risikofaktoren repliziert werden konnten, kann momentan der natürliche Krankheitsverlauf lediglich verlangsamt beziehungsweise die Belastungen durch schmerzhafte Symptome verringert werden. Bezüglich der Behandlung bestehen verschiedene Ansätze: medikamentöse Behandlung (Analgetika, Hormone/Kontrazeptiva), Operationen, Physiotherapie, Psychotherapie und diätische Interventionen. Der Großteil an Behandlungsansätzen richtet sich auf die Reduzierung von Schmerzen, wobei die gegenwärtige empirische Evidenz gering ist. Zukünftig bedarf es qualitativ hochwertiger Studien, um die Wirksamkeit von Behandlungsansätzen bei Endometriose weiter untersuchen zu können (für einen Überblick s. Horne u. Missmer 2022).

In Deutschland gibt es etwa 100 auf Endometriose spezialisierte medizinische Zentren. Des Weiteren bietet die Endometriose-Vereinigung Deutschland e. V. Beratungsmöglichkeiten für betroffene Menschen und deren Angehörige (psychosoziale Beratung und sozialrechtliche Beratung, s. Online-Quelle).

Arbeiten mit einer chronischen Erkrankung

Etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung ab 16 Jahren gibt an, an einer chronischen Krankheit oder einem gesundheitlichen Problem zu leiden (Europäische Kommission Eurostat 2024). Aufgrund fehlender Möglichkeiten zur Anpassung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsplatzgestaltung besteht die Gefahr, dass Beschäftigte mit einer chronischen Erkrankung eher aus dem Erwerbsleben ausscheiden (Beatty u. Joffe 2006), was Folgen für die finanzielle Situation (z. B. Einkommensverluste, erhöhtes Arbeitslosigkeitsrisiko und verminderte Erwerbsfähigkeit, erhöhtes Armutsrisiko im Alter; Jansen 2022) sowie die Befriedigung psychologischer Bedürfnisse (soziale Kontakte, gesellschaftliche Teilhabe, Sinn des eigenen Lebens und die Chance, eigene Talente einzusetzen und zu entwickeln) und somit die psychische Gesundheit haben kann (Vooijs et al. 2018). Obwohl die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK – Artikel 27) seit 2006 bessere Arbeitsbedingungen für Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt fordert, zeigen der zweite und dritte Staatenbericht Deutschlands zur UN-Behindertenrechtskonvention weiterhin Defizite im Arbeitsmarksektor auf (z. B. höhere Arbeitslosigkeit).

Grundlegend ist die Bewältigung von Arbeitsaufgaben von persönlichen Voraussetzungen (z. B. individueller Gesundheitsstatus) sowie den Arbeitsbedingungen (Belastungen und Ressourcen) abhängig. Chronisch kranke Beschäftigte haben aufgrund ihrer Erkrankung im Vergleich zu nicht chronisch kranken Menschen weniger Ressourcen zur Bewältigung ihres Arbeits- und Privatlebens zur Verfügung. Ein Mangel an Ressourcen erschwert es ihnen, neue Ressourcen aufzubauen oder bestehende aufrechtzuerhalten, was zu einer Verlustspirale führen kann. Hinzu kommt, dass Beschäftigte mit einer chronischen Erkrankung Zeit und Energie benötigen, sich adäquat um ihre Erkrankung kümmern zu können (z. B. Behandlungen, Termine bei medizinischen Gesundheitsdienstleistern). In Bezug auf die Arbeit besteht somit die Gefahr eines reduzierten Arbeitsengagements sowie eines erhöhten Risikos für Burnout (für einen Überblick Cook u. Zill 2024). Hinsichtlich Endometriose kann das Ressourcenlevel im zeitlichen Verlauf schwanken (z. B. Menstruationszyklus). Neben den monatlichen Schwankungen kann sich die Schmerzsymptomatik auch über den Tagesverlauf verändern, so dass die Arbeitsfähigkeit innerhalb eines Arbeitstags variieren kann. Im Vergleich zu Erkrankungen mit einer kontinuierlichen Symptomatik erfordert die Endometriose ein höheres Maß an Flexibilität am Arbeitsplatz. Da fast ausschließlich Frauen von Endometriose betroffen sind und das Thema Menstruation noch immer einer gewissen Tabuisierung unterliegt, besteht außerdem die Gefahr von Stigmatisierung am Arbeitsplatz.

Ergebnisse einer australischen Studie zeigen, dass Endometriose zu jährlichen Produktivitätsverlusten (z. B. Absentismus und Präsentismus) von durchschnittlich 15.000 Euro führen kann (Armour et al. 2019). Ein Teil dieser Kosten könnte mit Hilfe von besseren Arbeitsbedingungen eingespart werden. Organisationen sollten daher daran interessiert sein, Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass es Beschäftigten mit einer Endometriose möglich ist, die Erfordernisse aus der Erkrankung und den Arbeitsaufgaben bestmöglich bewältigen zu können. Grundlegende Erkenntnisse aus dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements zeigen, dass sich sowohl individuelle Gesundheitsmaßnahmen (Verhaltensprävention) als auch organisationale Interventionen (Verhältnisprävention) positiv auf die Gesundheit und die Leistung von Beschäftigten auswirken können (z. B. Estevez Cores et al. 2021; Montano et al. 2014; Nielsen et al. 2017). Im Folgenden wird näher auf die Studie zu Arbeitsbedingungen und Arbeitsauswirkungen bei Beschäftigten mit Endometriose eingegangen.

Methodisches Vorgehen

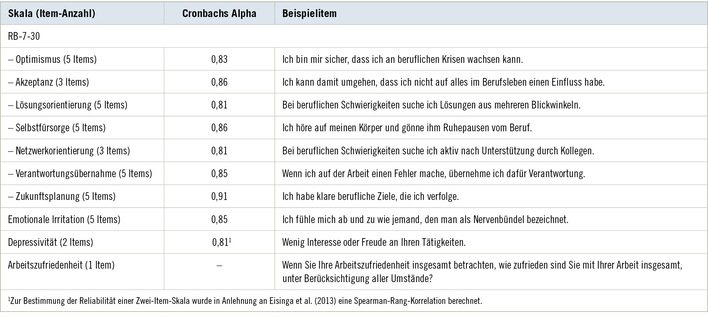

Im Rahmen einer größeren Querschnittsstudie im Jahre 2023 zum Thema „Chronische Erkrankungen am Arbeitsplatz“ wurden verschiedene Arbeitsanforderungen, Ressourcen, erkrankungsbezogene Aspekte sowie der Umgang von Unternehmen mit dem Thema chronische Erkrankungen am Arbeitsplatz erfasst. Insgesamt beteiligten sich 467 Beschäftigte mit einer chronischen Erkrankung aus Deutschland an der Studie (N = 190 Endometriose und N = 277 mit anderen chronischen Erkrankungen). Die durchschnittliche Arbeitszeit der Teilnehmenden mit einer Endometriose-Diagnose lag bei 35,73 Stunden (SD = 6,31). Teilnehmende waren in verschiedenen Wirtschaftsbereichen tätig, davon etwa 80 % unbefristet. Ungefähr 83 % der Befragten mit einer Endometriose hatten keine Führungsverantwortung zum Zeitpunkt der Erhebung. Hinsichtlich der Symptomschwere, Schmerzen und Einschränkungen im Alltag zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen den Studiengruppen. Im Vergleich zu Teilnehmenden mit anderen Diagnosen gaben Teilnehmende mit Endometriose eine signifikant höhere Symptomschwere, stärkere Schmerzen und stärkere Einschränkungen im Alltag an. Die Beantwortung der Fragen erfolgte mittels 5-stufiger Likert-Skalen.

Neben demografischen und krankheitsbezogenen Angaben wurden verschiedene Arbeitsanforderungen erfasst. Arbeitsanforderungen sind Aspekte der beruflichen Arbeit, die anhaltende Anstrengung erfordern und daher mit physiologischen sowie psychologischen Kosten verbunden sind (Demerouti u. Nachreiner 2019) und Einfluss auf die psychische und physische Gesundheit, sowie die Motivation von Beschäftigten haben. Mit Hilfe verschiedener Subskalen aus dem COPSOQ (Nübling et al. 2005) wurden quantitative, qualitative, kognitive und emotionale Arbeitsanforderungen auf einer 5-stufigen Likert-Skala erfasst. Daran anschließend beantworteten die Teilnehmenden Fragen zu arbeitsbezogenen Ressourcen. Diese decken Aspekte der Arbeit oder Arbeitsorganisation ab, die funktional für das Erreichen arbeitsbezogener Ziele sind, Arbeitsanforderungen und damit verbundene physische und psychische Kosten reduzieren sowie die persönliche Entwicklung stimulieren (Demerouti u. Nachreiner 2019): soziale Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen, organisationale Unterstützung, Entscheidungsspielraum und erkrankungsorientierte Führung.

Zusätzlich wurden die Teilnehmenden hinsichtlich der Vereinbarkeit von Arbeit- und Privatleben, Stigmatisierung am Arbeitsplatz und Vereinbarkeit ihrer beruflichen Aufgaben und ihrem Erkrankungsmanagement befragt. Die wahrgenommene Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben ist unter anderem mit Burnout assoziiert (Bodendieck et al. 2022). Das Konzept des Arbeits-Gesundheitsmanagements-Konflikts erfasst hingegen konkurrierende Belastungen durch die Notwendigkeit, die eigene Gesundheit zu regeln (z. B. Arztbesuche, Einhalten von Behandlungsplänen) und den beruflichen Verpflichtungen nachzukommen. Menschen mit chronischen Krankheiten können am Arbeitsplatz Stigmatisierung oder Abwertung erleben, was sich auf die Arbeitsfähigkeit auswirken kann (McGonagle u. Barnes-Farrell 2014).

Abschließend wurden die Teilnehmenden gebeten, Fragen zu arbeitsbezogenem Burnout, Arbeitszufriedenheit, Erholung, Präsentismus sowie dem organisationalen Umgang mit chronisch kranken Beschäftigten zu beantworten. Hierbei handelt es vorwiegend um zentrale Arbeitsauswirkungen. Präsentismus bedeutet in dem Zusammenhang, dass Beschäftigte trotz Vorliegen von Krankheitssymptomen weiter zur Arbeit gehen.

Ergebnisse

Hinsichtlich der Arbeitsanforderungen zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen beiden Studiengruppen. Die Mittelwerte variieren zwischen 2,95 und 3,99 (quantitative M = 3,07, SD = 0,41, qualitative M = 2,95, SD = 0,91, emotionale M = 3,18, SD = 0,91 und kognitive Arbeitsanforderungen M = 3,99, SD = 0,61). Im Bereich der arbeitsbezogenen Ressourcen erleben Teilnehmende mit Endometriose signifikant geringere organisationale Unterstützung (M = 3,94, SD = 1,35) sowie signifikant geringeren Entscheidungsspielraum bezüglich der Organisation von Arbeitspausen (M = 3,28, SD = 1,40). Der Wert für die organisationale Unterstützung liegt dennoch im oberen Bereich der Skala. Es bestehen keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die wahrgenommene soziale Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen (M = 3,12, SD = 1,05).

Teilnehmende der Endometriose-Gruppe schätzen die Erkrankungsorientierung ihrer Führungskraft als signifikant niedriger ein als die Teilnehmenden mit anderen Erkrankungen. Von Endometriose betroffene Personen nehmen mehr wahr, dass Führungskräfte ihre Erkrankung ignorieren und die Auswirkungen auf die Arbeit und den Alltag unterschätzen.

Teilnehmende mit Endometriose berichteten signifikant mehr Konflikte zwischen Arbeit und Privatleben (M = 3,00, SD = 0,88), sowie mehr Konflikte zwischen der Arbeit und dem zeitlichen Management ihrer Erkrankung (M = 4,02, SD = 0,82). Außerdem gaben Teilnehmende der Endometriose-Gruppe signifikant mehr antizipierte Stigmatisierung (M = 2,78, SD = 1,08) ihrer chronischen Erkrankung an. Eine Analyse der Mittelwertsunterschiede auf Item-Ebene zeigte, dass Teilnehmende der Endometriose-Gruppe in höherem Maße befürchteten, von anderen nicht verstanden zu werden und weniger respektiert zu werden, wenn diese von ihrer Krankheit erfahren. Der Unterschied zwischen den Gruppen bezüglich der erlebten Stigmatisierung am Arbeitsplatz war jedoch nicht signifikant. Teilnehmende der Endometriose-Gruppe berichteten jedoch in höherem Maße, dass ihnen gegenüber am Arbeitsplatz aufgrund ihrer chronischen Erkrankung herablassend gesprochen wurde.

Die Teilnehmenden mit Endometriose zeigten ein signifikant höheres arbeitsbezogenes Burnout (M = 3,44, SD = 0,62), mehr Probleme bei der Erholung von der Arbeitstätigkeit (M = 2,91, SD = 0,71 – 4-stufige Likert-Skala) sowie geringere Arbeitszufriedenheit (M = 3,08, SD = 0,72). Die Ergebnisse zeigten signifikant höheren/mehr Präsentismus (M = 4,00, SD = 0,83) unter den Teilnehmenden der Endometriose-Gruppe.

Hinsichtlich des organisationalen Umgangs mit chronisch kranken Beschäftigten berichteten Teilnehmende mit Endometriose in signifikant geringerem Maße von spezifischen Unterstützungsangeboten (M = 1,85, SD = 1,24) und der Berücksichtigung der Bedürfnisse von Mitarbeitenden mit chronischen Erkrankungen bei Gestaltung von Arbeitsbedingungen (M = 2,16, SD = 1,38) sowie der Umsetzung von Gesundheitsmaßnahmen (M = 1,88, SD = 1,14). Ebenfalls berichteten sie in signifikant geringerem Maße von spezifischer Unterstützung für Führungskräfte (M = 1,46, SD = 0,94) sowie Maßnahmen oder Kampagnen gegen Stigmatisierung (M = 1,36, SD = 0,81).

Abschließend wurde untersucht, inwiefern die verschiedenen Einflussfaktoren mit den zentralen Arbeitsauswirkungen (arbeitsbezogenes Burnout, Probleme bei der Erholung und Arbeitszufriedenheit) bei Beschäftigten mit einer Endometriose im Zusammenhang stehen. Dazu wurden drei separate Regressionsmodelle berechnet. Arbeitsbezogenes Burnout wird vor allem durch Konflikte zwischen der Arbeit und dem Management der Erkrankung, Konflikt zwischen Arbeit und Privatleben, Unterstützung durch die Organisation sowie dem subjektiven Gesundheitszustand erklärt (49 % Varianz). Bei Problemen bei der Erholung werden vor allem Konflikte zwischen der Arbeit und dem Management der Erkrankung, Konflikt zwischen Arbeit und Privatleben, dem organisationalen Umgang sowie Präsentismus angegeben (46 % Varianz). Arbeitszufriedenheit wird vor allem durch die Unterstützung durch die Organisation, soziale Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen, erkrankungsorientierte Führung und erlebter Diskriminierung erklärt (57 % Varianz).

Fazit

Obwohl in Deutschland ca. 2 Millionen Frauen von Endometriose betroffen sind, ist die Diagnose nicht in gleichem Maße in der Gesellschaft bekannt. Endometriose ist eine chronische Erkrankung, die sich vor allem durch Schmerzen äußert, die nicht nur zu Einschränkungen im Privatleben führen, sondern auch die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen können. Da Arbeit für Menschen sowohl Selbstverwirklichung als auch Existenzsicherung bedeutet, ist es wichtig, Menschen mit einer chronischen Erkrankung diese Form von Teilhabe bestmöglich zu gewährleisten. Organisationen können dabei einen wichtigen Beitrag leisten und gleichzeitig dem Fachkräftemangel als auch Produktivitätsverlusten entgegenwirken. Die Ergebnisse der aktuellen Studie legen nahe, dass von Endometriose-Betroffene ihre Arbeitssituation in einigen Punkten schlechter einschätzen als Menschen mit anderen chronischen Erkrankungen. Dies zeigt sich vor allem daran, dass Auswirkungen der Erkrankung von Führungskräften eher unterschätzt werden und Betroffene befürchten, von anderen nicht verstanden und weniger respektiert zu werden, wenn sie von ihrer Krankheit erfahren. In allen zentralen Arbeitsauswirkungen zeigen sich negativere Ergebnisse im Vergleich zu Beschäftigten mit anderen chronischen Erkrankungen. Das organisationale Engagement in Bezug auf Unterstützung, Berücksichtigung der Bedürfnisse bei Arbeitsplatzgestaltung sowie Gesundheitsmaßnahmen und Maßnahmen gegen Stigmatisierung wird von Endometriose-Betroffenen sehr gering eingeschätzt und liegt signifikant niedriger als bei Beschäftigten mit anderen chronischen Erkrankungen. Organisationen sollten daher an diesen Punkten ansetzen und mit Hilfe von geeigneten Präventions- und Interventionsmaßnahmen sich dem grundlegenden Thema von chronischen Erkrankungen am Arbeitsplatz widmen und durch Angebote zu spezifischen Erkrankungen ergänzen.

Interessenkonflikt: Das Autorenteam gibt an, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Finanzierung: Die Studie wurde im Rahmen des Projektes „Arbeiten mit bedingter Gesundheit“ vom BKK Dachverband finanziell unterstützt.

Literatur

Armour M, Lawson K, Wood A, Smith CA, Abbott J: The cost of illness and economic burden of endometriosis and chronic pelvic pain in Australia: A national online survey. PloS one 2019; 14: e0223316. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0223316.

Beatty JE, Joffe R: An overlooked dimension of diversity: The career effects of chronic illness. Organizational Dynamics, 2006; 35: 182–195. https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2006.03.006.

Bodendieck E, Jung F, Luppa M, Riedel-Heller S: Burnout and work-privacy conflict – are there differences between full-time and part-time physicians? BMC Health Services Research 2022; 22: 1082. https://doi.org/10.1186/s12913-022-08471-8.

Cook A (S), Zill A: Individual health status as a resource: Analyzing associations between perceived illness symptom severity, burnout, and work engagement among employees with autoimmune diseases. Appl Psychol 2024; 73: 990–1025. https://doi.org/10.1111/apps.12464.

Demerouti E, Nachreiner F: Zum Arbeitsanforderungen-Arbeitsressourcen-Modell von Burnout und Arbeitsengagement – Stand der Forschung. The job demands—job resources model of burnout and work engagement—state of the art. Z Arbeitswiss 2019; 73: 119–130. https://doi.org/10.1007/s41449-018-0100-4.

Estevez Cores S, Sayed AA, Tracy DK, Kempton MJ: Individual-focused occupational health interventions: A meta-analysis of randomized controlled trials. J Occupl Health Psychology 2021; 26: 189–203. https://doi.org/10.1037/ocp0000249

European Commission Eurostat: Health at a Glance: Europe 2024: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris, 2024. https://doi.org/10.1787/b3704e14-en.

Horne AW, Missmer SA (2022). Pathophysiology, diagnosis, and management of endometriosis. BMJ (Clinical research ed.) 2022; 379: e070750. https://doi.org/10.1136/bmj-2022-070750.

Jansen A: Business as Usual, Karrierebremse oder „Karriere-Killer“: Der Einfluss chronischer Erkrankungen auf den Erwerbs-und Einkommensverlauf. IAQ-Report 2022/07. doi:10.17185/duepublico/76349.

McGonagle AK, Barnes-Farrell JL: Chronic illness in the workplace: Stigma, identity threat and strain. Stress and Health 2014; 30: 310–321. https://doi.org/10.1002/smi.2518.

Montano D, Reeske A, Franke F, Hüffmeier J: Leadership, followers' mental health and job performance in organizations: A comprehensive meta‐analysis from an occupational health perspective. J Org Behav 2017; 38: 327–350. https://doi.org/10.1002/job.2124.

Nielsen K, Nielsen MB, Ogbonnaya C, Känsälä M, Saari E, Isaksson K: Workplace resources to improve both employee well-being and performance: A systematic review and meta-analysis. Work & Stress 2017; 31: 101–120. https://doi.org/10.1080/02678373.2017.1304463.

Nübling M: Methoden zur Erfassung psychischer Belastungen: Erprobung eines Messinstrumentes (COPSOQ) [Abschlussbericht zum Projekt „Methoden zur Erfassung psychischer Belastungen – Erprobung eines Messinstrumentes (COPSOQ)“ – Projekt F 1885]. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW, Verlag für Neue Wissenschaft 2005. www.copsoq-network.org/assets/Uploads/BUCH-coposq-dt-baua-2005-Fb1058.p… (abgerufen am 23.06.2025).

Vooijs M, Leensen MCJ, Hoving JL, Wind H, Frings-Dresen MHW: Value of work for employees with a chronic disease. Occupational Medicine, 2018; 68: 26–31. https://doi.org/10.1093/occmed/kqx178.

Online-Quelle

Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V.

https://www.endometriose-vereinigung.de