Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com

Health Apps: Quality and Safety

Health apps promise support in prevention, therapy, and self-management – but how reliable are they really? The Mobile Health App Database (MHAD) aims to create more transparency: with scientifically based evaluations of the quality of health apps, it supports doctors and patients in making informed app selections.

Gesundheits-Apps: Qualität und Sicherheit

Gesundheits-Apps versprechen Unterstützung in Prävention, Therapie und Selbstmanagement – doch wie verlässlich sind sie wirklich? Die Mobile Health App Database (MHAD) hat das Ziel, mehr Transparenz zu schaffen: Mit wissenschaftlich fundierten Bewertungen zur Qualität von Gesundheits-Apps unterstützt sie Ärztinnen/Ärzte, Therapeutinnen/Therapeuten sowie Patientinnen und Patienten bei der fundierten App-Auswahl.

Kernaussagen

Die digitale Transformation im Gesundheitswesen

Gesundheits-Apps sind heute fester Bestandteil im Alltag vieler Patientinnen und Patienten und gewinnen auch in der Arbeitsmedizin zunehmend an Bedeutung, etwa zur Prävention, Überwachung chronischer Erkrankungen oder Therapiebegleitung – sie bieten eine individuell zugeschnittene, jederzeit verfügbare Unterstützung (Martínez-Pérez et al. 2013). Moderne Smartphones und Wearables ermöglichen es, eine Vielzahl gesundheitsbezogener Daten wie Schlaf, Bewegung oder physiologische Parameter in Echtzeit zu erfassen und so neue Ansätze in der personalisierten Medizin sowie in Forschung und Gesundheitsförderung zu eröffnen (Tyler et al. 2020).

Mit dem rasanten Wachstum des App-Markts – weltweit existieren über 300.000 Gesundheits-Apps (Wisniewski et al. 2019) – steigt jedoch auch die Unsicherheit bei der Auswahl geeigneter Anwendungen. Sowohl Fachleute als auch Laien stehen vor der Herausforderung, medizinisch fundierte, sichere und benutzerfreundliche Apps von weniger geeigneten zu unterscheiden (Terhorst et al. 2020). Da einfache Sternebewertungen oder Werbeaussagen nicht ausreichen, wächst der Bedarf an qualitätsgesicherten, evidenzbasierten Entscheidungshilfen und transparenten Bewertungsinstrumenten (Sander et al. 2020).

Vor diesem Hintergrund widmet sich der Artikel der Frage, wie die Qualität von Gesundheits-Apps systematisch und praxisnah – insbesondere hinsichtlich ihres medizinischen Nutzens und der Datensicherheit – bewertet werden kann. Als Beispiel wird die Mobile Health App Database (MHAD, siehe Online-Quelle) vorgestellt, ein wissenschaftlich fundiertes Tool, das Orientierung im App-Dschungel bietet und konkrete Hilfestellungen für die arbeitsmedizinische Praxis liefert (Stach et al. 2020).

Die „Blackbox“ Gesundheits-App: Risiken und Bewertungsbarrieren

Viele Gesundheits-Apps bieten großes Potenzial, sind aber mit erheblichen Herausforderungen verbunden – besonders, wenn sie ohne nachgewiesenen medizinischen Nutzen eingesetzt werden. Ein zentrales Problem ist die starke Qualitätsheterogenität (Grundy 2022). Zahlreiche Apps basieren nicht auf evidenzbasierten medizinischen Prinzipien, sondern oft auf allgemeinen Lebensstilempfehlungen ohne ausreichende wissenschaftliche Grundlage. Die Benutzerführung ist häufig schlecht umgesetzt, was vor allem ältere Menschen oder Personen mit Gesundheitsproblemen benachteiligt. Teilweise sind gesundheitsbezogene Angaben zudem irreführend formuliert und können falsche Erwartungen wecken oder sogar zu riskantem Verhalten führen.

Ein weiterer kritischer Aspekt ist die Datensicherheit (Papageorgiou et al. 2018). Anwendende geben sensible Daten preis, etwa zu Schlaf, Bewegung oder psychischen und kardiovaskulären Werten. Doch meist bleibt unklar, wohin diese Daten fließen, welche Drittanbieter beteiligt sind und wie sicher die Übertragung tatsächlich ist. Datenschutzrichtlinien sind oft schwer verständlich, Serverstandorte und Datenflüsse intransparent. Ohne systematische Tests ist es selbst für medizinisches Fachpersonal kaum möglich, die Datenschutzqualität einer App zuverlässig zu beurteilen – eine gefährliche Lücke in der digitalen Gesundheitsversorgung.

In Deutschland stellt das DiGA-Verzeichnis (DiGA = Digitale Gesundheitsanwendung) einen wichtigen Schritt zu mehr Transparenz dar (Sauermann et al. 2022). Die dort gelisteten „Apps auf Rezept“ müssen strenge Anforderungen an Wirksamkeit, Sicherheit und Datenschutz erfüllen und bieten so eine wertvolle Orientierung. Allerdings bleibt der Umfang begrenzt: Nur wenige der verfügbaren Gesundheits-Apps erfüllen die Voraussetzungen für eine DiGA-Zulassung. Hauptgründe sind der hohe Regulierungsaufwand und bürokratische Hürden, die vor allem kleinere Anbieter abschrecken. Für die Mehrheit der Apps fehlt daher weiterhin eine verlässliche Bewertungsgrundlage.

Angesichts dieser Defizite braucht es neue Ansätze, um Transparenz in die „Blackbox“ Gesundheits-Apps zu bringen – jenseits von Marketing, subjektiven Nutzerbewertungen und schwer verständlichen Datenschutzrichtlinien.

Bewertungssysteme im Vergleich

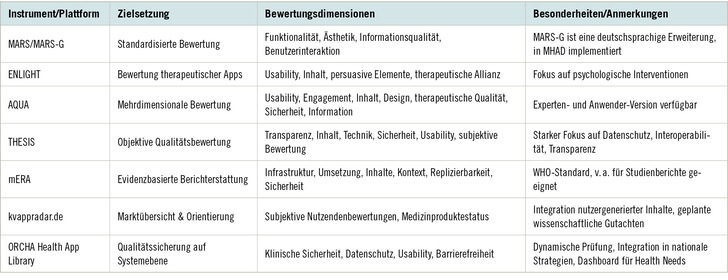

Die Entwicklung verschiedener Instrumente zur systematischen Bewertung von Gesundheits-Apps ist eine direkte Reaktion auf Qualitätsunterschiede und fehlende Bewertungsstandards. Zu den ersten Ansätzen zählt die Mobile App Rating Scale (MARS), die Funktionalität, Ästhetik, Informationsqualität und Nutzerinteraktion bewertet (Stoyanov et al. 2015). Die deutschsprachige Version MARS-G (Messner et al. 2020) und das ENLIGHT-Tool (Baumel et al. 2017) erweitern diesen Rahmen um weitere Kriterien wie persuasive Elemente und therapeutische Allianz.

Neuere Instrumente wie der AQUA-Fragebogen (O‘Rourke et al. 2020) und das THESIS-Tool (Levine et al. 2020) berücksichtigen zusätzlich Aspekte wie Datenschutz, Interoperabilität und Transparenz. Die WHO-mERA-Checkliste (Agarwal et al. 2016) standardisiert die Bewertung mobiler Interventionen mit 16 Kriterien.

Als nationale Ressource bietet das Portal kvappradar.de (Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung 2022, siehe Online-Quellen) einen Überblick über zertifizierte Apps, während international Plattformen wie die ORCHA Health App Library qualitätsgesicherte Anwendungen regelmäßig auf Relevanz und Sicherheit prüfen (ORCHA 2024).

Ein wichtiger Schritt zur Standardisierung ist die CEN-ISO/TS 82304-2, die über 80 Qualitätskriterien und ein Score-Label definiert (Hoogendoorn et al. 2023). Torous et al. (2024) betonen die Notwendigkeit dynamischer, verständlicher und regelmäßig aktualisierter Bewertungen.

Diese Entwicklungen verdeutlichen den Bedarf an praxisorientierten, transparenten und wissenschaftlich fundierten Bewertungsansätzen. Die MHAD erfüllt diesen Anspruch mit einem strukturierten und evidenzbasierten Ansatz zur qualitativen Bewertung von Gesundheits-Apps, wie im Folgenden beschrieben.

➥ Tabelle 1 bietet einen strukturierten Vergleich der wichtigsten internationalen und nationalen Bewertungsansätze für Gesundheits-Apps. Sie zeigt Unterschiede hinsichtlich der Ziele, des methodischen Schwerpunkts und des Grades der Integration in den Versorgungskontext auf. Diese Übersicht erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll vielmehr einen Vergleich der wichtigsten Ansätze ermöglichen und eine strukturierte Einführung in das Thema bieten.

MHAD: Ein wissenschaftlich fundierter Kompass im App-Dschungel

MHAD wurde entwickelt, um dem wachsenden Bedarf an qualitätsgesicherten Informationen zu Gesundheits-Apps zu begegnen (Stach et al. 2023; Sander et al. 2020). Ziel ist es, Transparenz für Fachpersonal, Patientinnen und Patienten sowie Entscheidungsträger zu schaffen.

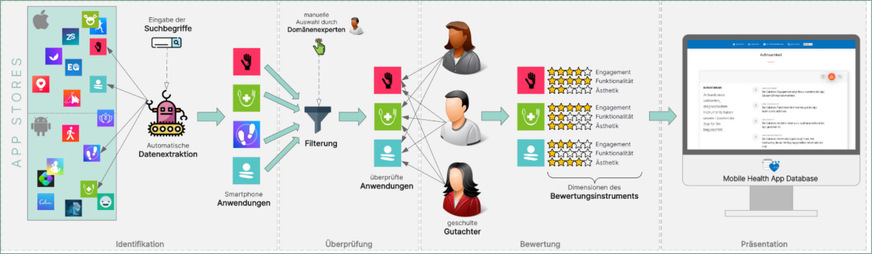

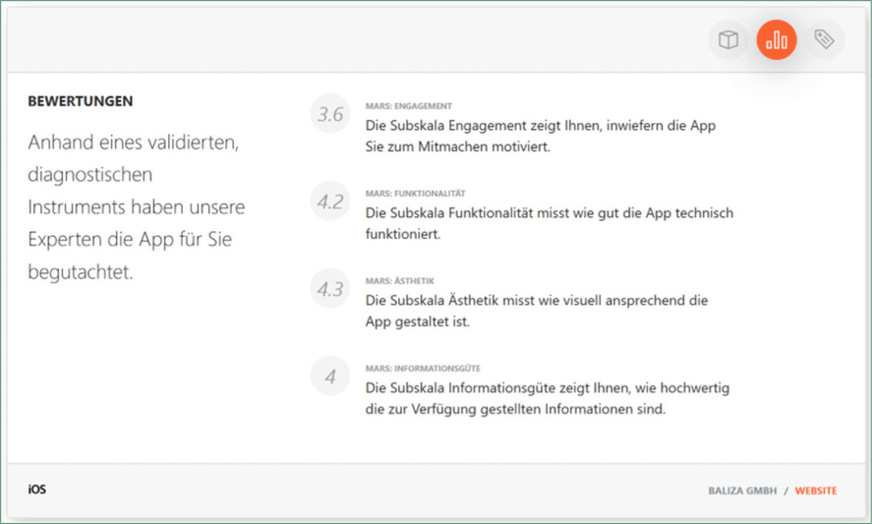

Das Herzstück von MHAD ist ein strukturierter Bewertungsprozess auf Basis von der MARS-Software (Measurement, Analysis & Reporting Software). Diese wissenschaftlich fundierte Skala ermöglicht eine systematische Einschätzung der App-Qualität durch geschulte Gutachterinnen und Gutachter in den folgenden vier Hauptdimensionen:

Die Ergebnisse werden nutzungsfreundlich aufbereitet: Jede App erhält ein Scoring in mehreren Kategorien, ergänzt durch Testberichte und eine grafische Übersicht der Qualitätsmerkmale. Über die frei zugängliche Webplattform können gezielt geprüfte Anwendungen gesucht werden.

Der Bewertungsprozess folgt mehreren Schritten (s. auch ➥ Abb. 1):

Die nutzerzentrierte Darstellung erfolgt über Sterne-Ratings je Kategorie und erläuternde Kurztexte in der Datenbank. So entsteht ein nachvollziehbares Bewertungsprofil, das fundierte Entscheidungen im medizinischen Alltag wie auch für Endnutzende ermöglicht.

Durch eine Kombination aus technischer Vorauswahl, strukturierter Expertenbewertung und transparenter Darstellung der Ergebnisse ist MHAD ein leistungsstarkes Instrument zur systematischen Qualitätsbewertung von Gesundheits-Apps.

Durch die systematische Erfassung und Aufbereitung qualitätsrelevanter Merkmale digitaler Gesundheitsanwendungen trägt die MHAD-Plattform dazu bei, eine bestehende Lücke im Bereich der digitalen Gesundheitsversorgung zu schließen, mit dem Ziel, fundierte und qualitätsgesicherte Entscheidungen bei der Nutzung von Gesundheits-Apps zu unterstützen.

Die Anwendung in der Praxis: Von der Datenbank zur Gesundheitsentscheidung

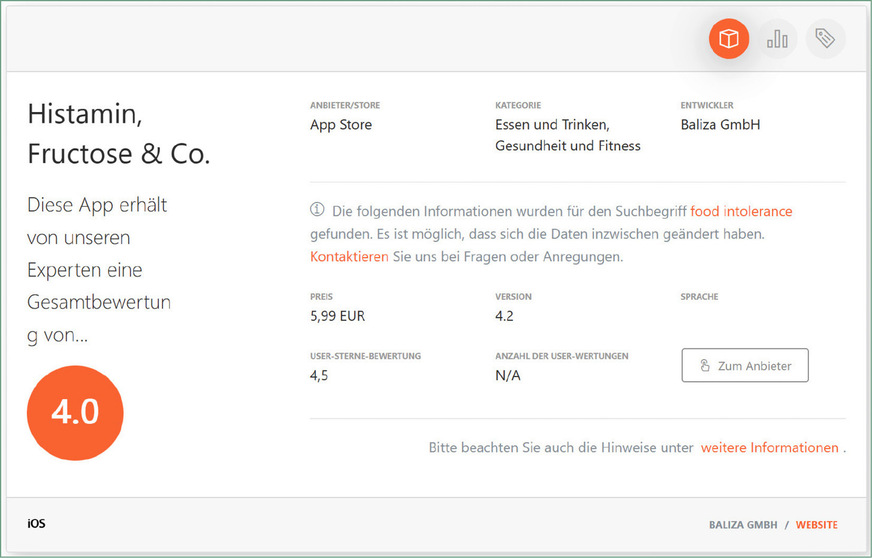

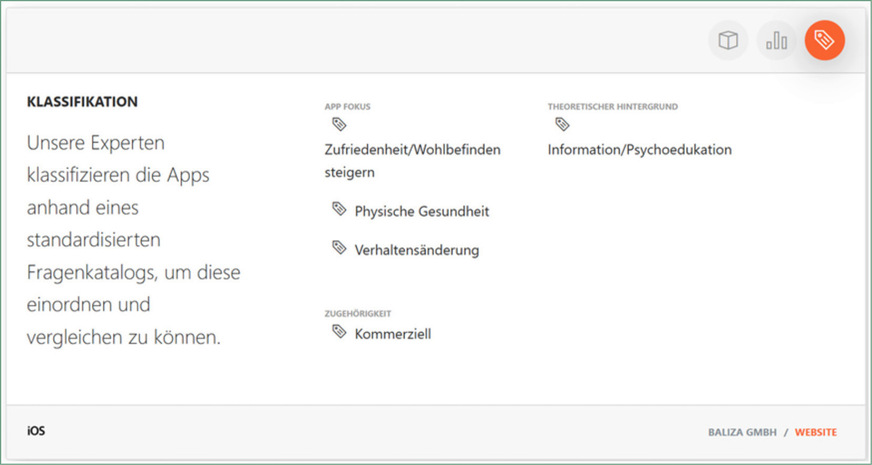

Die Auswahl digitaler Gesundheitsanwendungen erfordert mehr als eine intuitive Entscheidung – sie setzt strukturierte, zuverlässige Informationen über medizinische Qualität und funktionale Eignung voraus. Genau hier setzt MHAD an: Nutzende erhalten eine übersichtliche Ergebnisliste aller Apps, die dem Suchbegriff oder einer ausgewählten Klassifizierung entsprechen. Jede App kann einzeln aufgerufen und anhand mehrerer strukturierter Anzeigen detailliert geprüft werden (➥ Abb. 2 bis ➥ Abb. 4).

Mit dieser dreistufigen Informationsstruktur schafft MHAD eine fundierte Grundlage für die evidenzbasierte Bewertung digitaler Gesundheitsanwendungen – sowohl in medizinischer Beratung, Prävention, Arbeitsmedizin als auch bei der individuellen Gesundheitsförderung.

Anwendungsfall (ärztliche Empfehlung und Patientenbeteiligung)

Eine Betriebsärztin betreut einen Mitarbeitenden mit wiederkehrenden Magen-Darm-Beschwerden und empfiehlt zur Symptomkontrolle eine digitale Tagebuch-App. Über die MHAD-Plattform filtert sie Apps der Kategorie „Gastroenterologie“ und erhält eine strukturierte Übersicht geprüfter Anwendungen mit Angaben zu Anbieter, Betriebssystem und Preismodell. Die Detailansicht zeigt differenzierte Bewertungen, etwa zu Informationsqualität und Benutzerführung.

So kann eine evidenzbasierte, qualitätsgesicherte und individuell passende App empfohlen werden. Auch Patientinnen und Patienten können sich über MHAD vorab über empfohlene Apps informieren und Alternativen vergleichen. Die Klassifizierungsansicht unterstützt den Vergleich nach Zielgruppe, Ansatz oder Funktionsumfang. Dadurch wird die App-Auswahl zu einem partizipativen, fundierten und patientenorientierten Prozess.

Diskussion

Mit der zunehmenden Verbreitung digitaler Gesundheitsanwendungen wird digitale Gesundheitskompetenz zu einer zentralen Ressource für Patientinnen und Patienten sowie Angehörige der Gesundheitsberufe. Transparenzplattformen wie MHAD bieten im dynamischen App-Markt strukturierte, evidenzbasierte Orientierungshilfen, die Ärztinnen und Ärzte bei der Auswahl empfehlenswerter Anwendungen unterstützen und Patientinnen und Patienten befähigen, digitale Angebote kritisch zu bewerten – ein entscheidender Schritt hin zu informierten, selbstbestimmten Gesundheitsentscheidungen (Domhardt et al. 2021).

Neben dem individuellen Nutzen haben solche Plattformen eine systemische Wirkung: Öffentlich zugängliche, verständliche Qualitätsbewertungen setzen App-Anbieter unter Druck, ihre Produkte zu optimieren. Die Sichtbarkeit wissenschaftlich fundierter Bewertungskriterien fördert die Qualität und trägt langfristig zur Marktkonsolidierung bei. Minderwertige oder funktional fragwürdige Anwendungen verlieren an Reichweite, während hochwertige Angebote gestärkt werden.

Ein besonderer Mehrwert liegt in der niedrigen Nutzungsschwelle solcher Plattformen. Die klare Struktur, die wissenschaftlich fundierten Bewertungsdimensionen und die transparente Darstellung ermöglichen sowohl fachkundigen Nutzenden als auch Laien einen informierten Umgang mit digitalen Gesundheitsanwendungen. Dies stärkt die Entscheidungskompetenz und minimiert potenzielle Risiken wie irreführende Inhalte oder ungeeignete Zielgruppenzuordnung.

Gleichzeitig bestehen strukturelle Herausforderungen: Der volatile Markt führt zu häufigen Updates, Umbenennungen oder Entfernen von Apps. Testbewertungen können schnell veralten. MHAD begegnet dieser Dynamik mit technischen Überwachungsmechanismen und regelmäßigen Neubewertungen. Die Pflege der Datenbank bleibt jedoch ressourcenintensiv und erfordert langfristig ausreichende Finanzierung und institutionelle Unterstützung, ohne die Unabhängigkeit zu gefährden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Integration in den Gesundheitskontext: Plattformen wie MHAD müssen nahtlos in klinische, arbeitsmedizinische und präventivmedizinische Prozesse integriert, leicht zugänglich, technisch kompatibel und sprachlich verständlich sein – für medizinisches Personal sowie Patientinnen und Patienten.

Ein zukunftsweisender Weg liegt in der internationalen Standardisierung: Mit Initiativen wie ISO/TS 82304-2 (Hoogendoorn et al. 2023) entstehen erste Rahmenwerke für einheitliche Bewertungsstandards. MHAD kann als praxisorientiertes Referenzmodell dienen und von Harmonisierung profitieren. Ziel ist es, zuverlässige, wissenschaftlich fundierte Qualitätsstandards mit internationaler Reichweite zu etablieren, integriert in reale Versorgungssettings und kompatibel mit verschiedenen Gesundheitssystemen.

Schließlich hängen die Akzeptanz und langfristige Wirksamkeit solcher Plattformen von ihrer Glaubwürdigkeit, methodischen Transparenz und institutionellen Unabhängigkeit ab. Nur wenn Nutzende verstehen, wie Bewertungen erfolgen und darauf vertrauen, können Plattformen wie MHAD integraler Bestandteil einer qualitätsgesicherten digitalen Gesundheitsversorgung werden.

Limitationen

Trotz ihrer hohen Nützlichkeit für die strukturierte Qualitätsbewertung digitaler Gesundheitsanwendungen hat MHAD mehrere systemische und konzeptionelle Einschränkungen. Die begrenzte Abdeckung betrifft nur einen Teil der verfügbaren Gesundheits-Apps, da Aufnahme und Aktualisierung sehr ressourcenintensiv sind; zudem können gelistete Apps bei technischen Änderungen oder Inaktivität entfernt werden. Die Aktualisierung der Bewertungen bleibt angesichts des dynamischen App-Markts schwierig, so dass Bewertungen rasch veralten können und die Skalierbarkeit des Modells begrenzt ist. Inhaltlich bestehen Lücken, da qualitative Merkmale wie Design, Funktionalität und Inhalt zwar bewertet werden, aber Datensicherheit und Datenschutz – etwa zur Datenverarbeitung, DSGVO-(Datenschutz-Grundverordnung-)Konformität oder zum Zugriff durch Dritte – systematisch fehlen. Weitere nicht abgedeckte Bereiche sind gesundheitsökonomische Auswirkungen, langfristige Wirksamkeit und technische Interoperabilität mit Gesundheitssystemen. Da MHAD zudem nicht in klinische IT-Strukturen oder digitale Versorgungswege integriert ist, bleibt die Nutzung im Versorgungsalltag eingeschränkt. Schließlich ist eine nachhaltige Finanzierung und damit die dauerhafte Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Plattform noch nicht gesichert.▪

Interessenkonflikt: Die Autoren haben die vorgestellte MHAD-App entwickelt. Weitere Interessenkonflikte liegen nicht vor.

Literatur

Domhardt M, Messner EM, Eder AS, Engler S, Sander LB, Baumeister H et al.: Mobile-based interventions for common mental disorders in youth: a systematic evaluation of pediatric health apps. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 2021; 15: 49. DOI:10.1186/s13034-021-00401-6 (Open Access).

Hoogendoorn M, Bellika JG, Köhler C, Tams S, Peek N: Development and evaluation of the ISO/TS 82304-2 health and wellness apps quality label. BMC Med Inform Decis Mak 2023; 23: 44.

Sander LB, Schorndanner J, Terhorst Y, Spanhel K, Pryss R, Baumeister H et al.: „Help for trauma from the app stores?” A systematic review and standardised rating of apps for post-traumatic stress disorder (PTSD). Eur J Psychotraumatol 2020; 11: 1701788.

doi:10.1080/20008198.2019.1701788 (Open Access).

Sauermann S, Herzberg J, Burkert S, Habetha S: DiGA – a chance for the German healthcare system. J Eur CME 2022; 11: 2014047. doi: 10.1080/21614083.2021.2014047 (Open Access).

Stach M, Kraft R, Probst T et al.: Mobile health app database – a repository for quality ratings of mHealth apps. In: 2020 IEEE 33rd International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS). IEEE, 2020, S. 427–432. https://dbis.eprints.uni-ulm.de/id/eprint/1913/1/MS_CBMS_2020.pdf (abgerufen am 04.08.2025).

Stach M, Schickler M, Reichert M et al.: Tales from the past: adapting app repositories to app store dynamics. In: 2023 Congress in Computer Science, Computer Engineering, & Applied Computing (CSCE). IEEE, 2023, S. 1342–1347. doi:10.1109/CSCE60160.2023.00225

Stoyanov SR, Hides L, Kavanagh DJ, Zelenko O, Tjondronegoro D, Mani M: Mobile app rating scale: a new tool for assessing the quality of health mobile apps. JMIR Mhealth Uhealth 2015; 3: e27. doi:10.2196/mhealth.3422 (Open Access).

Terhorst Y, Philippi P, Sander LB, Schultchen D, Paganini S, Bardus M et al.: Validation of the Mobile Application Rating Scale (MARS). PLoS One 2020; 15: e0241480. doi:10.1371/journal.pone.0241480 (Open Access).

Die gesamte Literaturliste mit allen Quellen kann auf der Homepage der ASU beim Beitrag eingesehen werden (www.asu-arbeitsmedizin.com).

Online-Quellen

Mobile Health App Database

https://mhad.science/de/

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung: Informationen zu Gesundheits-Apps

kvappradar.de

Praxis-Tipp

Checkliste zur App-Einschätzung außerhalb von MHAD

Da nicht jede Gesundheits-App in der MHAD-Datenbank erfasst oder dauerhaft gelistet ist – etwa aufgrund fehlender Bewertung oder nachträglicher Entfernung – bietet die Plattform dennoch eine wertvolle Orientierungshilfe. Ärztinnen/Ärzte und Patientinnen/Patienten können sich zusätzlich an den folgenden fünf Leitfragen orientieren:

1. Wer ist der Herausgeber?

Handelt es sich um eine medizinische Institution, ein Unternehmen mit ausgewiesener Expertise oder einen anonymen Anbieter?

2. Gibt es ein Impressum und eine verständliche Datenschutzerklärung?

Werden Verantwortliche, Serverstandorte und Datenverarbeitung klar benannt? Ist die Sprache für Laien nachvollziehbar?

3. Welche Inhalte werden vermittelt – und mit welchem Anspruch?

Basieren die Informationen auf wissenschaftlicher Evidenz oder eher auf subjektiven Erfahrungswerten und Lifestyle-Empfehlungen?

4. Wie ist die Benutzerführung?

Ist die App intuitiv bedienbar, auch für ältere oder weniger technikaffine Personen?

5. Welche Daten werden erhoben – und wie transparent ist das?

Werden sensible Gesundheitsdaten erhoben? Gibt es Hinweise auf Datenweitergabe an Dritte oder Werbung?

Diese Fragen bieten eine erste Orientierung, um zumindest grob die Qualität einer App einzuschätzen – insbesondere dann, wenn noch keine strukturierte Bewertung wie in MHAD vorliegt.

Erstautoren und Koautoren

Dr. rer. nat Michael Winter, M.Sc. Michael Stach, Dr. rer. nat. Robin Kraft und Prof. Dr. rer. nat. Rüdiger Pryss

Lehrstuhl für Klinische Epidemiologie und Biometrie, Universität Würzburg, und Institut für medizinische Datenwissenschaften, Universitätsklinikum Würzburg

Prof. Dr. phil. Harald Baumeister

Klinische Psychologie und Psychotherapie, Institut für Psychologie und Pädagogik, Universität Ulm; Deutsches Zentrum Psychische Gesundheit (DZPG), Standort Mannheim-Heidelberg-Ulm; Deutsches Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit (DZKJ), Standort Ulm

Dr. rer. nat. Yannik Terhorst

Department Psychologie, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, und Deutsches Zentrum für Psychische Gesundheit (DZPG), Standort München-Augsburg