Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.

Impacts of the Cannabis Legalization on the Workplace in Germany: Current Developments and Future Challenges from the Perspective of Occupational Physicians

Objective: In light of the legalization of cannabis for recreational purposes since April 2024 in Germany, the impact of the Cannabis Act (CanG) on professional life in occupational and corporate medicine was examined, initial workplace reactions documented, and future needs for action identified.

Method: Between September and December 2024, doctors in occupational and corporate medicine were invited to participate in an online cross-sectional survey. N = 749 participated. Consequences of legalization, consumption prevalence estimates, cannabis-related workplace measures and regulations, and continuing education needs were assessed.

Results: About one-third of respondents report noticeable impacts of legalization on their work as occupational physicians; 60 % expect significant effects in the future. 70.7 % consider an increase in addiction-related problems in workplaces likely; 41.2 % anticipate more workplace accidents and absenteeism. Approximately two-thirds of the supervised companies have general regulations regarding addictive substances, less than one-third have cannabis-specific measures. The retrospective overall evaluation of the legalization is rather critical, with a mean value of 28.4 (scale 0–100, median = 16). Respondents assess their own knowledge about consumption and effects as moderate to good; however, there is a demand for further education on limits values, cognitive effects, and the pharmacokinetics of cannabis consumption.

Conclusion: Half a year after the legalization of recreational cannabis consumption, impacts on workplaces are not (yet) widespread. Given the expected changes, continued monitoring is recommended. Existing structures for occupational addiction prevention should be expanded to include cannabis-specific educational programs, and existing workplace agreements should be reviewed to ensure their validity across all substances.

Keywords: cannabis act – cannabis consumption – occupational medicine – corporate medicine – survey

Auswirkungen der Legalisierung von Cannabis auf die Arbeitswelt in Deutschland: Aktuelle Entwicklungen und zukünftige Herausforderungen aus arbeits- und betriebsmedizinischer Sicht

Zielstellung: Vor dem Hintergrund des seit April 2024 legalen Konsums von Cannabis zu Genusszwecken sollten die Auswirkungen des Cannabisgesetzes (CanG) auf den Berufsalltag in der Arbeits- und Betriebsmedizin untersucht, erste betriebliche Reaktionen dokumentiert sowie künftige Handlungsbedarfe identifiziert werden.

Methode: Zwischen September und Dezember 2024 wurden Ärztinnen und Ärzte der Arbeits- und Betriebsmedizin zu einer querschnittlichen Online-Befragung eingeladen. Insgesamt nahmen 749 Personen teil. Erhoben wurden die Einschätzungen der Legalisierungsfolgen, Konsumprävalenzschätzungen, cannabisbezogene betriebliche Maßnahmen und Regulierungen sowie der Fortbildungsbedarf.

Ergebnisse: Etwa ein Drittel der Befragten berichtet spürbare Auswirkungen der Legalisierung auf ihre betriebsärztliche Tätigkeit; 60 % erwarten künftig einen deutlichen Einfluss. 70,7 % halten eine Zunahme suchtbezogener Probleme in den Betrieben für wahrscheinlich; 41,2 % rechnen mit mehr Arbeitsunfällen und mehr Fehlzeiten. Rund zwei Drittel der von den Befragten betreuten Unternehmen verfügen über allgemeine Regelungen zu Suchtmitteln, weniger als ein Drittel über cannabisspezifische Maßnahmen. Die Gesamtbewertung der Legalisierung fällt mit einem Mittelwert von 28,4 (Skala 0–100, Median = 16) eher kritisch aus. Der eigene Kenntnisstand zu Konsum und Wirkweise wird mehrheitlich als moderat bis gut eingeschätzt, gleichwohl besteht Fortbildungsbedarf zu Grenzwerten, kognitiven Auswirkungen und der Pharmakokinetik des Cannabiskonsums.

Schlussfolgerung: Ein halbes Jahr nach der Legalisierung des Freizeitkonsums von Cannabis sind Auswirkungen in den Betrieben (noch) nicht flächendeckendend spürbar. Angesichts der erwarteten Veränderungen empfiehlt sich ein weiteres begleitendes Monitoring. Bestehende Strukturen der betrieblichen Suchtprävention sollten um cannabisbezogene Fortbildungsangebote erweitert und bestehende betriebliche Vereinbarungen auf ihre substanzübergreifende Gültigkeit geprüft werden.

Schlüsselwörter: Cannabisgesetz – Cannabiskonsum – Arbeitsmedizin – Betriebsmedizin – Befragung

ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2025; 60: 749–756

Einleitung

Mit der Legalisierung des Freizeitkonsums von Cannabis im April 2024 stellte der Gesetzgeber die Arbeits- und Betriebsmedizin vor neue Herausforderungen bezüglich der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten. Cannabiskonsum kann die Fahrtüchtigkeit beinträchtigen und steht im Zusammenhang mit Straßenverkehrsunfällen (Arkell et al. 2020; Brubacher et al. 2019; Drummer et al. 2004). Hinsichtlich arbeitsbezogener Sicherheitsrisiken des Cannabiskonsums liegen gemischte Ergebnisse vor: In US-amerikanischen Staaten mit Gesetzen zur Regulierung des Freizeitkonsums („Recreational Marijuana Laws“) wurde ein Anstieg der Arbeitsunfälle bei jungen Erwachsenen ermittelt (Li et al. 2024). Eine kanadische Querschnittstudie konnte kein erhöhtes Risiko für arbeitsbedingte Verletzungen bei Cannabiskonsumenten nachweisen (Zhang et al. 2020). In einer longitudinalen Studie stand der Freizeitkonsum in keinem Zusammenhang mit Arbeitsunfällen in Kanada, wohingegen Cannabiskonsum am Arbeitspatz nahezu zu einer Risikoverdopplung führte (Carnide et al. 2023).

Für den Umgang mit Cannabis im Straßenverkehr hat der Gesetzgeber entsprechende Grenzwerte veröffentlicht und damit die wissenschaftlichen Empfehlungen der interdisziplinären und unabhängigen Expertenarbeitsgruppe für die Festlegung eines THC-Grenzwerts im Straßenverkehr von März 2024 umgesetzt (Backmund et al. 2024). Die Entscheidung, ob Beschäftigte nach dem Konsum von Cannabis noch uneingeschränkt arbeitsfähig sind, ist gesetzlich weniger eindeutig: In Deutschland darf laut Unfallverhütungsvorschrift eine durch Alkohol oder Drogen verursachte Berauschtheit am Arbeitsplatz nicht geduldet werden (DGUV 2013). Die Betriebe selbst sind gefordert, betriebliche Regelungen für den Umgang mit Cannabis auf dem Betriebsgelände sowie bei der Arbeit zu entwickeln. Außerdem bedarf es betriebsspezifischer Regularien zur Identifizierung von und zum Umgang mit berauschten Beschäftigten und den daraus resultierenden Gefährdungspotenzialen. Der Nachweis einer Berauschtheit durch Cannabis ist allerdings weniger einfach objektivierbar als bei einer Alkoholisierung. Drogentests ohne begründbaren Verdacht und Zufallstestungen stellen einen Eingriff in das durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung sowie in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Grundgesetz (GG)) dar und sind damit unzulässig (Aligbe 2024). Zudem ist ein positiver Drogenschnelltest aus Urin oder Speichel ohne weitere Auffälligkeiten keine hinreichende Begründung für eine Arbeitsunfähigkeit, da diese Verfahren nicht geeignet sind, zwischen der aktiven Droge und ihren inaktiven Abbauprodukten zu unterscheiden (Galhenage u. Rodrigo 2023; Hupfer et al. 2024). Entsprechend bedarf es konkreter betriebsspezifischer Vereinbarungen, um auffällige Beschäftigte erkennen und gemäß den betrieblichen Präventionsregeln handeln zu können.

Bei der Erstellung und Überprüfung dieser Vereinbarungen ist die Expertise der Arbeits- und Betriebsmedizinerinnen und -mediziner von zentraler Bedeutung. Ärztinnen und Ärzte in der Arbeits- und Betriebsmedizin haben bei Einstellungs- und Eignungsuntersuchungen sowie im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge direkten Kontakt zu den Beschäftigten und somit potenziell Einblicke in die Prävalenz des Substanzkonsums. Auf dieser Grundlage können sie – bei ausreichender Kenntnis der Konsumgewohnheiten und des Arbeitsverhaltens – konsumbedingte Gesundheitsproblematiken inklusive deren Folgen für die Arbeitssicherheit und etwaige Unfallgefahren beurteilen. Sie können die Auswirkungen des Cannabiskonsums auf die Arbeits- und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten thematisieren und eine selbstkritische Eigenwahrnehmung fördern, über die Risiken gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen aufklären, suchtspezifische Beratungs- und Hilfsangebote vermitteln und bei der Entwicklung von Präventions-, Informations- und Hilfesystemen in den Betrieben mitwirken.

Um die mit diesen Anforderungen verbundenen Bedarfe von Ärztinnen und Ärzten in der Arbeits- und Betriebsmedizin zu ermitteln, deren Einstellungen gegenüber der Legalisierung des Freizeitkonsums von Cannabis sowie die erwarteten Auswirkungen im Kontext der Arbeitswelt und auf das betriebsärztliche Handeln zu verstehen und um schließlich einen Eindruck des in den Betrieben bereits vorgehaltenen Maßnahmenangebots zum diesbezüglichen Arbeits- und Gesundheitsschutz zu erhalten, führte die Arbeitsgruppe „Psychische Gesundheit bei der Arbeit“ der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin e. V. (DGAUM) ein halbes Jahr nach der Legalisierung des Freizeitkonsums von Cannabis in Deutschland eine Befragung durch. Der vorliegende Beitrag berichtet über erste deskriptive Ergebnisse dieser Befragung.

Methodik

Studiendesign

Im Zeitraum von September bis Dezember 2024 wurden in der Arbeits- und Betriebsmedizin in Deutschland tätige Ärztinnen und Ärzte zu einer querschnittlichen Online-Befragung eingeladen. Die Rekrutierung erfolgte über ein Rundschreiben, in dem die DGAUM, der Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e. V. (VDBW) und der Bundesverband selbstständiger Arbeitsmediziner und freiberuflicher Betriebsärzte e. V. (bsAfB) gemeinsam die Ärzteschaft über die Befragung informierten und um Teilnahme baten. Das Rundschreiben wurde über die Online-Kanäle und Newsletter dieser Fachgesellschaften sowie über die arbeitsmedizinische Mailingliste ArbMedNet verbreitet. Ein Erinnerungsschreiben wurde jeweils nach zwei und fünf Wochen nach Studienstart versandt. Die Teilnehmenden wurden zu Beginn der Befragung über den Ablauf und die Inhalte der Befragung informiert, die Teilnahme erfolgte freiwillig und anonym nach schriftlicher Einwilligung. Das Studienprotokoll wurde von der Ethikkommission der Otto-von-Guericke-Universität an der Medizinischen Fakultät (Reg.-Nr. 125/24) genehmigt.

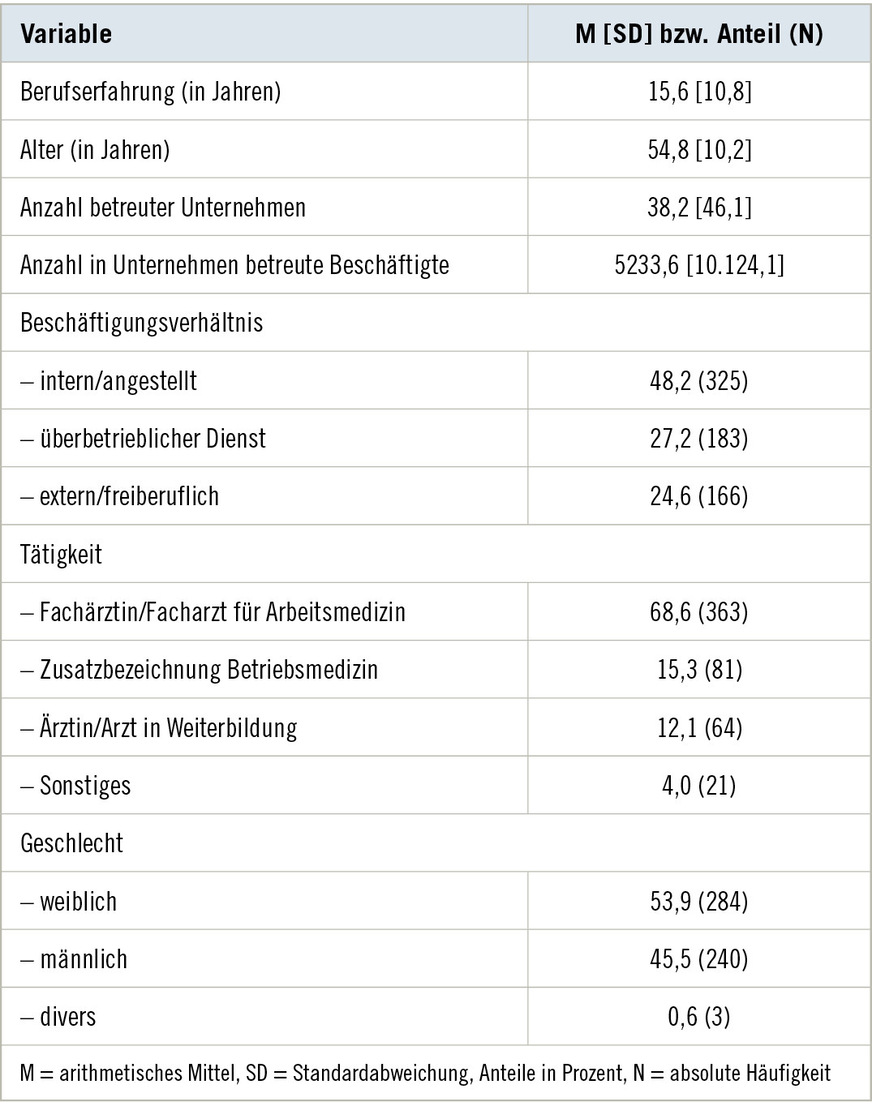

Stichprobe

Insgesamt haben (nach Datenbereinigung) 749 Betriebsärztinnen und -ärzte an der Befragung teilgenommen, 490 Fragebögen wurden vollständig ausgefüllt. Die Zusammensetzung der Stichprobe ist ➥ Tabelle 1 zu entnehmen.

Table 1: Sample descriptives

Fragebogen

Zentrale Zielgrößen der Befragung waren die Auswirkungen der Legalisierung von Cannabis auf den betriebsmedizinischen Arbeitsalltag, betriebliche Maßnahmen in Bezug auf Cannabiskonsum, Einschätzungen der Prävalenz des Konsums von Cannabis, der Informationsstand sowie Fortbildungsbedarfe in Bezug auf den Konsum von Cannabis sowie persönliche Einstellungen zum Konsum und zur Legalisierung des Cannabiskonsums in Deutschland.

Bezüglich der vermuteten Auswirkungen der Legalisierung wurden die diesbezüglichen Fragen einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung von Hiller et al. (2023) an den Arbeitskontext adaptiert. Individuelle Einstellungen gegenüber der Legalisierung von Cannabis im Speziellen und dem Konsum von Suchtmitteln im Allgemeinen orientierten sich ebenfalls an Hiller et al. (2023). Fragen zur Einschätzung der Prävalenz eines auffälligen Konsumverhaltens wurden in Anlehnung an Nassri et al. (2018) formuliert und mit der geschätzten Prävalenz eines auffälligen Alkoholkonsums kontrastiert. Fragen zum Informationsstand sowie Fortbildungsbedarf in Bezug auf Cannabis wurden in Anlehnung an Szarflasrski et al. (2020) und adaptiert an den Arbeitskontext formuliert. Neben demografischen Angaben zur Person (Geschlecht, Geburtsjahr, Facharztausbildung, Berufserfahrung, Beschäftigungsverhältnis) wurden zudem tätigkeitsbezogene Angaben (Anzahl betreuter Unternehmen bzw. Beschäftigter, Arbeitsunfälle) erfasst. Der Fragebogen umfasste insgesamt 84 Items; die durchschnittliche Bearbeitungsdauer lag bei 12 Minuten.

Ergebnisse

Betriebsärztliche Wahrnehmungen und (erste) betriebliche Reaktionen

Etwa ein halbes Jahr nach der Legalisierung des Freizeitkonsums von Cannabis in Deutschland zeigt sich große Heterogenität unter den befragten Arbeits- und Betriebsmedizinerinnen und -medizinern hinsichtlich der Wahrnehmung der Auswirkungen der Legalisierung auf deren Arbeitsalltag: Während etwas mehr als ein Drittel (37,1 %) der Befragten eher oder eindeutig einen Einfluss auf ihre Arbeit wahrnimmt, berichten 42 % bislang keine nennenswerte Veränderung im Berufsalltag. Ein Fünftel (20,8 %) wählte die Option „teils/teils“. Auch wenn der größte Teil zum Zeitpunkt der Befragung (noch) keinen oder nur teilweise einen Einfluss wahrnimmt, spiegelt sich die praktische Relevanz der Legalisierung von Cannabis für die Arbeits- und Betriebsmedizin in der klaren Erwartung, dass sich dies in Zukunft ändern wird: 60 % der Befragten erwarten zukünftig einen

(eher oder deutlichen) Einfluss der Cannabis-Legalisierung auf ihre betriebsärztliche Tätigkeit und jeweils nur ein Fünftel erwartet keinen oder nur geringen Einfluss (18 %) beziehungsweise ist diesbezüglich unentschieden (teils/teils, 21,9 %). Bei beiden Fragen gibt es keine bedeutsamen Unterschiede hinsichtlich Faktoren wie Alter oder Geschlecht der Befragten, ihrer Berufserfahrung, der Beschäftigungsform oder der Anzahl der betreuten Unternehmen.

Hinsichtlich der zu erwartenden Veränderungen in den Betrieben besteht vor allem die Sorge, dass die Legalisierung in Teilen der Belegschaft zu mehr suchtbezogenen Problemen führen könnte: 70,7 % der Befragten halten dies für (eher oder sehr) wahrscheinlich. Die Zunahme von Arbeitsunfällen und AU-Tagen wird zurückhaltender eingeschätzt. 41,2 % halten dies für (eher oder sehr) wahrscheinlich. Die Annahme, dass sich „nichts verändert“, wird mehrheitlich (68,8 %) abgelehnt.

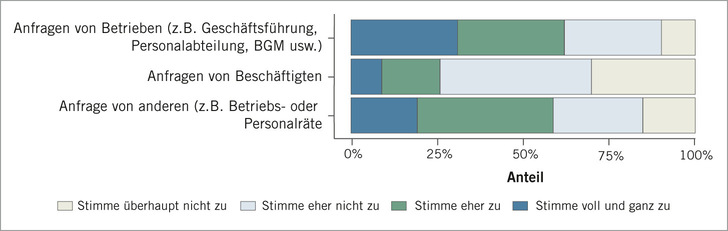

Gemäß ➥ Abb. 1 ist die Nachfrage nach arbeitsmedizinischer Beratung zu diesem Thema jedoch bereits ein halbes Jahr nach der Legalisierung spürbar gestiegen: Während Beschäftigte hier weitgehend zurückhaltend blieben, hat die Cannabis-Legalisierung vor allem institutionelle Akteure innerhalb der Betriebe aktiviert und zu einem gestiegenen Beratungsbedarf bei Arbeitgebern und Interessenvertretern geführt.

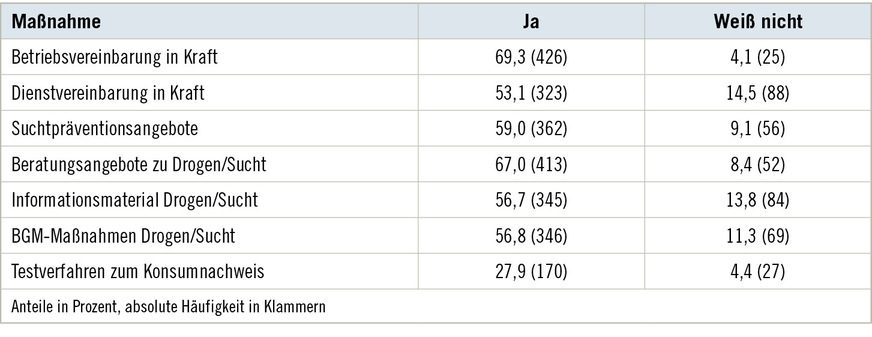

➥ Tabelle 2 zeigt, dass in jenen Betrieben, die von den Befragten betreut werden, mit Betriebsvereinbarungen und Beratungsangeboten überwiegend bereits Maßnahmen in Bezug auf den Konsum von Cannabis vorhanden waren. Ob diese bereits vor der Legalisierung bestanden oder in Reaktion auf diese aufgesetzt wurden, kann anhand der vorliegenden Daten nicht entschieden werden. Die Ergebnisse lassen jedoch auf deutlich Unterschiede schließen: Während viele Unternehmen strukturiert vorgehen, fehlt es in anderen noch an formellen Regelungen oder Präventionsmaßnahmen.

Am häufigsten wird mit Materialien der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sowie Broschüren und Hilfsangeboten der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) informiert, meistens per digitaler interner Kommunikation (Intranet, Newsletter, Mailverteiler) oder als schriftliche Broschüre. Seltener werden Vorträge, die betriebliche Suchtberatung, Schulungen für Führungskräfte oder Aktionswochen und Gesundheitstage genannt. Bezüglich des betrieblichen Gesundheitsmanagements werden individuelle

Beratungsangebote für Mitarbeitende und Führungskräfte sowie interne und externe Beratungsdienste (Sozialpsychologische- bzw. Suchtberatung) genannt. Weitere BGM-Maßnahmen umfassen Veranstaltungen zur Suchtprävention oder zur Nikotin- und Suchtentwöhnung. Testverfahren zum Nachweis von Cannabiskonsum (im Urin, Speichel, Blut oder Serum) kommen bislang selten zum Einsatz.

Die rückblickende Einschätzung der befragten Arbeits- und Betriebsmedizinerinnen und -mediziner zur Legalisierung von Cannabis für den Eigenbedarf fällt insgesamt eher kritisch aus: Auf einer Skala von 1 (negativ) bis 100 (positiv) liegt die durchschnittliche Bewertung mit einem Medianwert

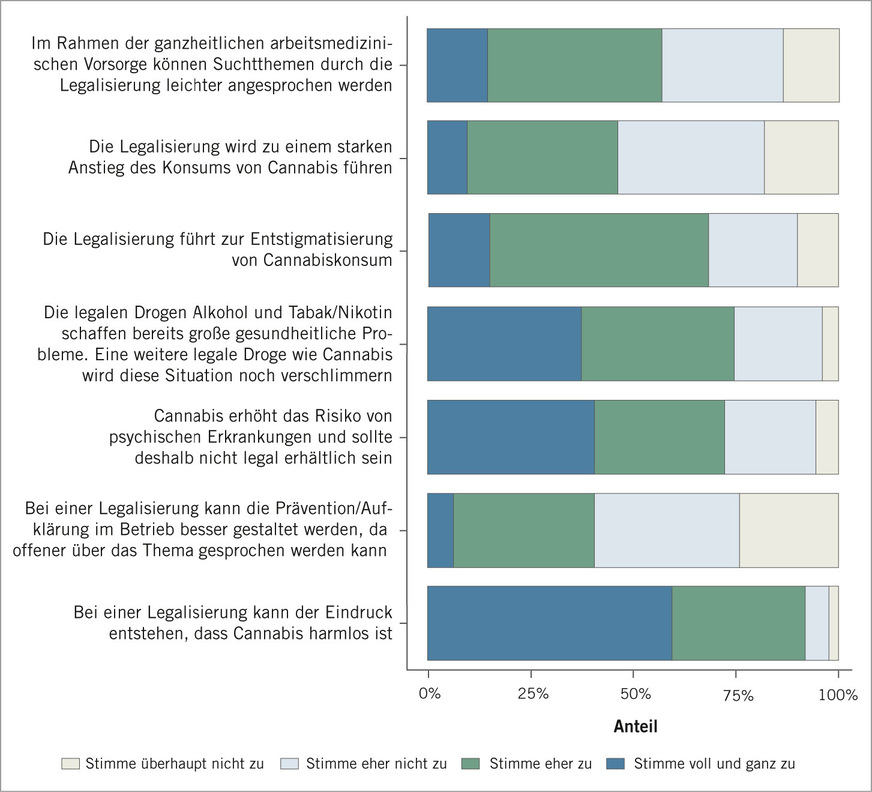

von 16 (arithmetisches Mittel = 28,4) klar im unteren Bereich. Zwar zeigt die dazugehörige Standardabweichung des Mittelwertes von 31,1 deutliche Meinungsunterschiede innerhalb der Befragten an. Merkmale wie das Alter oder Geschlecht der Befragten, ihrer Berufserfahrung, der Beschäftigungsform oder der Anzahl der betreuten Unternehmen können diese Variation jedoch nicht erklären. ➥ Abbildung 2 zeigt, welche Befürchtungen, aber auch welche Chancen für den Gesundheitsschutz aus Sicht der Befragten mit der Legalisierung verbunden sind: Während zwar die Mehrheit (67,8 %) zustimmt, dass die Legalisierung zur Entstigmatisierung des Konsums führt und Suchtthemen im Rahmen einer ganzheitlichen arbeitsmedizinischen Vorsorge leichter angesprochen werden können (57,2 %), erwartet nur eine Minderheit (40,4 %) eine verbesserte Prävention durch offenere Kommunikation über das Thema im Betrieb. Bei nahezu allen Befragten (91,2 %) ist dies verbunden mit der Sorge einer Verharmlosung des Konsums und einer Verschlimmerung gesundheitlicher Probleme durch eine weitere legale Droge1 (74 % Zustimmung).

Entsprechend verwundert es nicht, dass erhebliche Zweifel hinsichtlich der Aussage bestehen, dass Cannabiskonsum künftig ähnlich gesellschaftlich akzeptiert sein wird wie Alkoholkonsum: Die Mehrheit (58,7 %) der Befragten hält das für eher unwahrscheinlich oder gar nicht wahrscheinlich.

Fig. 2: Attitudes toward the legalization of recreational cannabis use

Table 2: Company regulations and preventive measures

Geschätzte Relevanz und Prävalenz des Konsums in den Betrieben

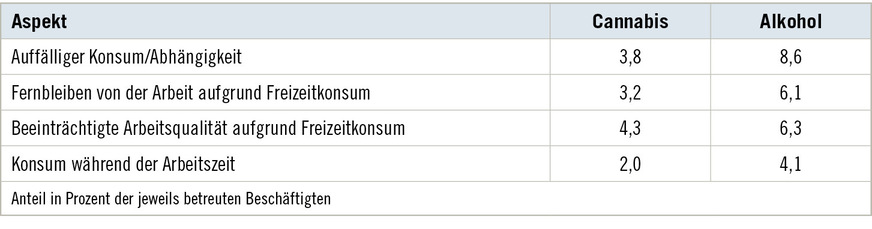

Während der Umgang mit Alkoholkonsum im betrieblichen Kontext durch etablierte Regelungen und Präventionsstrukturen weitestgehend erprobt ist, stellt die Legalisierung von Cannabis für viele Betriebe eine neue Herausforderung dar. Beide Substanzen sind in Deutschland legal erhältlich. Alkohol kann die Arbeitsfähigkeit sowie die Sicherheit am Arbeitsplatz beeinträchtigen. Zu den Auswirkungen von Cannabis auf die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten und die Arbeitssicherheit im Betrieb liegen bislang kaum belastbare Befunde vor. Zur Einordnung der betrieblichen Auswirkungen der Cannabislegalisierung wurde daher ein Vergleich mit dem Konsum von Alkohol als Referenzsubstanz vorgenommen. ➥ Tabelle 3 berichtet die prozentuale Schätzung der teilnehmenden Betriebsärzte und -ärztinnen innerhalb der von ihnen betreuten Mitarbeitenden.

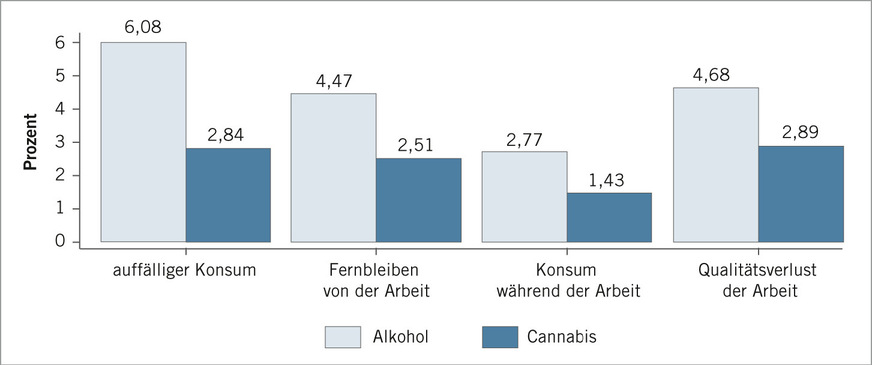

Um Verzerrungen aufgrund unterschiedlicher Betreuungszahlen der einzelnen Betriebsärztinnen und -ärzte zu verhindern, zeigt ➥ Abb. 3 die hochgerechneten Werte als Prävalenzen innerhalb aller insgesamt knapp 3,9 Millionen betreuten Mitarbeitenden.

Die durchweg höheren, zum Teil mehr als verdoppelten Schätzwerte bei Relevanz wie Prävalenz für Alkohol im Vergleich zu Cannabis sind vermutlich darauf zurückzuführen, dass Alkoholkonsum gesellschaftlich deutlich weiter verbreitet und normalisiert ist als Cannabiskonsum. Dadurch ist Alkohol in vielen Betrieben seit langem als relevantes Thema sichtbar – sowohl in Bezug auf Abhängigkeit als auch auf arbeitsbezogene Beeinträchtigungen. Cannabis hingegen ist erst seit der Legalisierung verstärkt in den betrieblichen Fokus gerückt, was sowohl die Wahrnehmung dieser Thematik als auch die Einschätzung konsumbedingter Auswirkungen bislang begrenzen dürfte. Darüber hinaus ist es mit Blick auf die gemischte Befundlage zu Cannabis allerdings auch denkbar, dass die Folgen des Konsums im betrieblichen Kontext weitaus weniger stark sind als die von Alkohol.

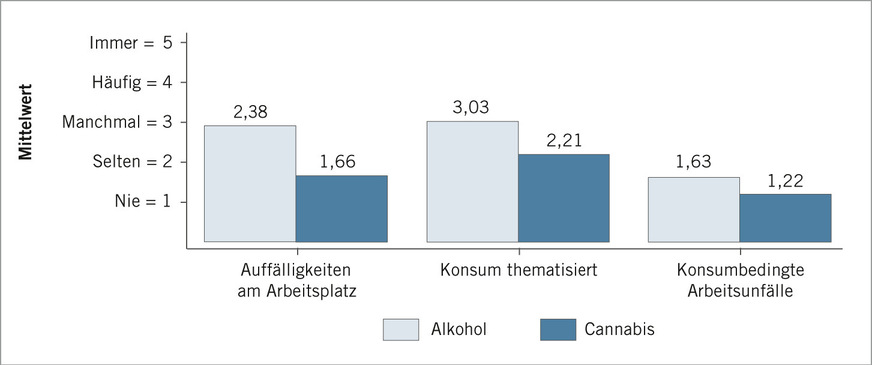

Die Ergebnisse in ➥ Abb. 4 zeigen zudem, dass Alkohol im betrieblichen Kontext deutlich häufiger thematisiert und als problematisch wahrgenommen wird als Cannabis. Sowohl Gespräche in der Sprechstunde als auch Auffälligkeiten am Arbeitsplatz und konsumbezogene Arbeitsunfälle werden deutlich häufiger mit Alkoholkonsum in Verbindung gebracht. Cannabis hingegen spielt bislang eine deutlich geringere Rolle – sowohl in der Wahrnehmung durch Arbeits- und Betriebsmedizinerinnen und -mediziner als auch bei konkreten Vorfällen wie konsumbedingten Auffälligkeiten am Arbeitsplatz oder diesbezüglichen Arbeitsunfällen.

Im Rahmen der arbeits- beziehungsweise betriebsmedizinischen Sprechstunde wird der tägliche Alkoholkonsum deutlich häufiger erfragt als der Cannabiskonsum: Während nahezu 80 % der Befragten häufig oder immer nach dem Alkoholkonsum fragen, tun dies knapp 48 % der Befragten hinsichtlich des Cannabiskonsums. Umgekehrt ist der Anteil derjenigen, die das Thema selten oder nie ansprechen, beim Cannabiskonsum fünfmal so hoch wie bei Alkoholkonsum. Bei der Interpretation der Angaben zur Thematisierung von Alkohol- beziehungsweise Cannabiskonsum ist jedoch zu beachten, dass die Items leicht unterschiedlich formuliert waren: Gefragt wurde, wie häufig es vorkam, „dass im Rahmen Ihrer Sprechstunde Alkoholkonsum thematisiert wurde“ beziehungsweise „dass Beschäftigte im Rahmen Ihrer Sprechstunde Cannabiskonsum thematisiert haben“.

Table 3: Comparison of the estimated relevance of alcohol and cannabis use in the workplace

Fig. 3: Prevalence estimate for all employees supervised by the sample

Selbstbeurteilter Kenntnisstand und Fortbildungsbedarf

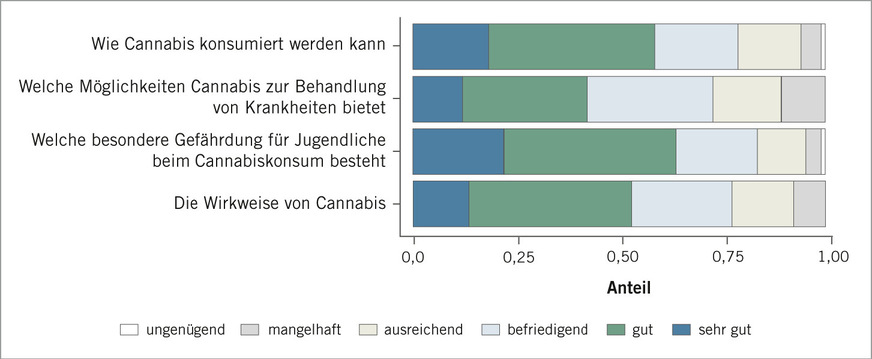

➥ Abbildung 5 zeigt, dass sich die Befragten Ärztinnen und Ärzte zum Thema Cannabis insgesamt moderat bis gut informiert fühlen.

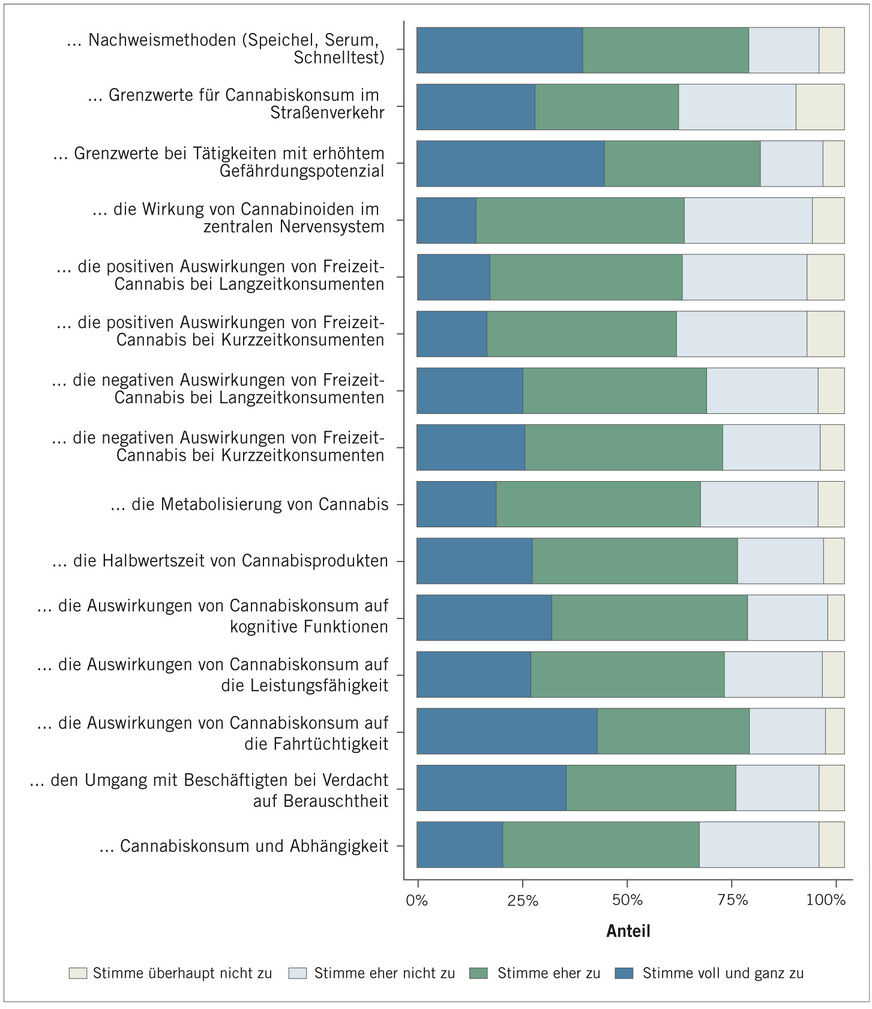

Gemäß den in ➥ Abb. 6 dargestellten Rückmeldungen besteht aus Sicht der Befragten dennoch Fortbildungsbedarf („Für die Ausübung meiner betriebsärztlichen Tätigkeit benötige ich mehr Wissen über …“), und zwar, der Bedeutsamkeit nach geordnet, vornehmlich zu den Themen Grenzwerte für Tätigkeiten mit Gefährdungspotenzial, kognitive Auswirkungen von Cannabiskonsum, Halbwertszeit von Cannabisprodukten, Metabolisierung von Cannabis und Wirkung von Cannabinoiden im zentralen Nervensystem.

Fig. 4: Comparison of estimated frequencies of consumption-related incidents in the company

Fig. 5: Self-assessment of knowledge about cannabis

Diskussion

Am 1. April 2024 trat das Cannabisgesetz (CanG) in Kraft und legalisierte unter anderem den Konsum von Cannabis zu Genusszwecken. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass das Gesetz nach seinem Inkrafttreten hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Auswirkungen evaluiert wird. Ärztinnen und Ärzte in der Arbeits- und Betriebsmedizin stehen an der Schnittstelle zwischen Gesundheit und Arbeit. Ihnen obliegt es, frühzeitig Veränderungen im Gesundheitsverhalten, deren Auswirkungen auf Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten sowie auf die Arbeitssicherheit in den Betrieben zu erkennen. Damit liefern die Erfahrungen und Einschätzungen der Arbeits- und Betriebsmedizinerinnen und -mediziner wichtige Hinweise auf die gesellschaftlichen Folgen der Legalisierung von Cannabis auf den Arbeitskontext.

Rund ein halbes Jahr nach Inkrafttreten des Cannabisgesetzes (CanG) sind gravierende Veränderungen in den Betrieben weitestgehend ausgeblieben. Gleichzeitig erwartet die Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte künftig einen zunehmenden Einfluss der Cannabisthematik auf ihre Tätigkeit. Auch wenn spezifische betriebliche Maßnahmen zum Umgang mit Cannabiskonsum bislang nur vereinzelt implementiert wurden, sind allgemeine Strukturen zum Thema Suchtprävention (z. B. Betriebsvereinbarungen, Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement oder Informationsmaterialien) in vielen Betrieben bereits etabliert. Daher sollte geprüft werden, ob die bestehenden betrieblichen Regelungen zur Suchtprävention alle Suchtmittel – einschließlich Cannabis – gleichermaßen und korrekt berücksichtigen. Da viele Befragte mehrere Betriebe betreuen, erscheint die dichotome Antwortvorgabe zur Frage nach den vorgehaltenen Maßnahmen (ja/nein) retrospektiv als unscharf, da die Antwort vermutlich auf einer verallgemeinerten Einschätzung über die betreuten Betriebe basiert. Hinsichtlich der von den Befragten erwarteten Zunahme an suchtassoziierten Problemen innerhalb der Belegschaft sollte diese Infrastruktur als Grundlage zur Entwicklung auch cannabisspezifischer Präventionsstrategien ergänzt werden. Die von vielen Befragten geäußerte Erwartung einer Entstigmatisierung des Konsums im Zuge der Legalisierung steht nämlich offensichtlich noch aus: Einerseits fällt auf, dass die Legalisierung bislang vor allem institutionelle Akteure in den Betrieben (z. B. Arbeitgeber und Interessenvertretungen) zur Nachfrage arbeitsmedizinischer Beratung motiviert hat, während Beschäftigte selbst eher zurückhaltend blieben. Zum anderen wird der Cannabiskonsum, anders als der Alkoholkonsum, weitaus seltener im Rahmen der arbeits- beziehungsweise betriebsmedizinischen Sprechstunde thematisiert.

Besonders ausgeprägt ist die Sorge, dass die Legalisierung des Freizeitkonsums von Cannabis zu einer Verharmlosung des Konsums und einer Verschärfung gesundheitlicher Probleme führen könnte. Cannabis, insbesondere die beiden psychoaktiven Substanzen Delta-9-Tetrahydrohydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD), kann das Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen (DHS 2024; Wadsworth et al. 2006). Weltweit ist Cannabis eine der am häufigsten konsumierten psychoaktiven Drogen (Kotz et al. 2024). Die Lebenszeitprävalenz des Cannabiskonsums, insbesondere unter jungen Menschen, hat sich in den vergangenen 30 Jahren nahezu verdoppelt (BZgA 2022). Bei frühem Konsumbeginn, langjährigem und nahezu täglichem Gebrauch von Cannabis sowie genetischer Disposition steigt jedoch das Risiko für psychische Erkrankungen wie Depression und Psychosen; etwa jeder zehnte Konsument entwickelt zumindest zeitweise Symptome eines Missbrauchs oder einer Abhängigkeit (Myran et al. 2025; Hoch et al. 2018). Bislang ist die von den Befragten geschätzte Prävalenz von Beschäftigten mit auffälligem Cannabiskonsum etwa halb so hoch wie die Prävalenz von auffälligem Alkoholkonsum. Es bleibt abzuwarten, inwiefern sich dieses Verhältnis infolge der Legalisierung verändert und welche Auswirkungen auf die Arbeitssicherheit sich damit ergeben. International liegen gemischte Befunde zu den Auswirkungen der Legalisierung auf die Häufigkeit arbeitsbezogener Verletzungen und Arbeitsunfälle vor (Li et al. 2024; Carnide et al. 2023; Zhang et al. 2020) und eine Übersichtsarbeit berichtet begrenzte wissenschaftliche Evidenz für Auswirkungen des Freizeitkonsums von Cannabis auf die kognitive Leistungsfähigkeit und sicherheitsrelevante Aufgaben am folgenden Tag (McCartney et al. 2023).

Auch wenn sich ein Großteil der Befragten insgesamt gut oder zumindest ausreichend informiert fühlt, besteht ein deutlich artikulierter Wissensbedarf. Besonders gefragt sind Fortbildungen zu Themen mit hoher praktischer Relevanz, darunter Grenzwerte bei Tätigkeiten mit Gefährdungspotenzial, kognitive Auswirkungen des Konsums, Pharmakokinetik (z. B. Halbwertszeit, Metabolisierung) sowie neurobiologische Wirkmechanismen. Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, die arbeitsmedizinische Fachkompetenz im Umgang mit der Cannabisthematik in den von den Befragten betreuten Betrieben zeitnah weiterzuentwickeln und im Rahmen bestehender Fortbildungsangebote systematisch zu fördern. Mit niederschwelligen Schulungen und Sensibilisierungstrainings für Beschäftigte lassen sich auch längerfristig Verhaltensänderungen in Bereichen wie Alkohol- und Drogenkonsum erreichen (Gómez-Recasens et al. 2018). Ergänzend kommt dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement eine zentrale Rolle bei der strukturellen Verankerung präventiver Maßnahmen und der fortlaufenden Beobachtung des Substanzkonsums am Arbeitsplatz zu (Dinis-Oliveira u. Magalhães 2020).

Die vorliegenden Ergebnisse ermöglichen einen ersten Einblick in die von den befragten Arbeits- und Betriebsmedizinerinnen und -medizinern wahrgenommenen Auswirkungen der Legalisierung des Freizeitkonsums von Cannabis auf die Arbeitswelt. Aufgrund der selbstselektiven Gelegenheitsstichprobe lassen sich die Ergebnisse jedoch nicht im inferenzstatistischen Sinne auf die Grundgesamtheit der in Deutschland tätigen Arbeits- und Betriebsmedizinerinnen und -mediziner verallgemeinern. Vielmehr handelt sich um eine erste Bestandsaufnahme, die mit begrenzten Ressourcen und ohne Registerzugang durchgeführt wurde. Zukünftige Studien sollten auf probabilistische Stichprobenverfahren oder gezielte stratifizierte Zufallsstichproben zurückgreifen, um Selbstselektionsverzerrungen zu minimieren. Zudem wurde der Konsum von Cannabis zu medizinischen Zwecken hier nicht thematisiert. Für die Arbeitswelt ist dies insofern relevant, als dass nach gegenwärtigen Beschreibungen Beschäftigte vermehrt ärztliche Verordnungen für Cannabis vorlegen, um ihren Konsum auch während der Arbeit zu rechtfertigen, nachdem die Verordnung von medizinischem Cannabis nicht mehr dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) unterliegt. Dadurch habe der Onlinehandel mit ärztlich verordnetem Cannabis einen Aufschwung erlebt sowie Ferndiagnosen und Verordnungen per Telesprechstunde zugenommen. Ein Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit mit Unterstützung der Bundesärztekammer und der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände sieht vor, die online-Verschreibung und den online-Versand von Cannabis zu medizinischen Zwecken künftig zu untersagen, und die Bundesärztekammer hatte sich bereits im Vorfeld der Teillegalisierung gegen eine Herausnahme aus dem BtMG positioniert (Bühring 2025).

Schlussfolgerungen und Ausblick

Die vorliegenden Ergebnisse geben einen erstmaligen Überblick über die Einschätzungen der Arbeits- und Betriebsmedizinerinnen und -mediziner sowie erste betriebliche Reaktionen auf die Legalisierung von Cannabis zu Freizeitzwecken. Dieser erste Schritt eröffnet die Möglichkeit, zukünftige Entwicklungen im Rahmen einer fortlaufenden Begleitforschung weiterzuverfolgen. Insbesondere die erwarteten Veränderungen in der arbeits- und betriebsmedizinischen Praxis sowie im betrieblichen Umgang mit suchtbezogenen Fragestellungen lassen sich nur dann bewerten, wenn Vergleichsdaten zu Konsumprävalenzen, Unfallinzidenzen und Unterstützungsbedarfen vorliegen. Langfristige Beobachtungen können somit nicht nur zur wissenschaftlichen Einordnung gesellschaftlicher und betrieblicher Wandlungsprozesse beitragen, sondern auch als Grundlage für die Entwicklung evidenzbasierter Präventions- und Interventionsstrategien dienen.

Interessenkonflikt: Die Autorinnen und Autoren geben an, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Literatur

Aligbe P: Arbeitsschutz und das Cannabisgesetz. ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2024; 59, S. 312–316.

Arkell TR, Vinckenbosch F, Kevin RC et al.: Effect of cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabinol on driving performance: a randomized clinical trial. In: JAMA 2020; 324: 2177–2186. doi:10.1001/jama.2020.21218 (Open Access).

Backmund M, CabanisM, Ramaekers J, Grotenhermen F, Böllinger L, Iwersen-Bergman S, Seidel T: Empfehlungen der interdisziplinären Expertengruppe für die Festlegung eines THC-Grenzwertes im Straßenverkehr (§24a Straßenverkehrsgesetz). Langfassung. 2024. https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/cannabis-expertengruppe-lan… (abgerufen am 18.07.2024).

Brubacher JR, Chan H, Erdelyi S et al.: Cannabis use as a risk factor for causing motor vehicle crashes: a prospective study. Addiction (Abingdon, England) 2019; 114: 1616–1626. doi:10.1111/add.14663 (Open Access).

Bühring P: Medizinisches Cannabis – Onlinehandel soll unterbunden werden.

Dtsch Ärztebl 2025; 122: A864-A865. https://www.aerzteblatt.de/archiv/medizinisches-cannabis-onlinehandel-s… (abgerufen am 25.07.2025).

BZgA – Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Der Cannabiskonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland. Forschungsbericht. BZgA, 2022.

Carnide N, Landsman V, Lee H, Frone MR, Furlan AD, Smith PM: Workplace and non-workplace cannabis use and the risk of workplace injury: Findings from a longitudinal study of Canadian workers. Can J Public Health 2023; 114: 947–955. doi:10.17269/s41997-023-00795-0 (Open Access).

DGUV – Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung: DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“. 2013. https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/2909 (abgerufen am 19.07.2024).

DHS – Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Hrsg.): DHS Jahrbuch Sucht 2024. Lengerich: Pabst Science Publishers, 2024.

Dinis-Oliveira RJ, Magalhães T: Abuse of licit and illicit psychoactive substances

in the workplace: medical, toxicological, and forensic aspects. J Clin Med 2020; 9 (3). doi:10.3390/jcm9030770 (Open Access).

Drummer OH, Gerostamoulos J, Batziris H, Chu M, Caplehorn J, Robertson MD, Swann P: The involvement of drugs in drivers of motor vehicles killed in Australian road traffic crashes. Accid Anal Prev 2004; 36: 239–248. doi:10.1016/s0001-4575(02)00153-7 (Open Access).

Galhenage J, Rodrigo A: Prolonged detection of cannabis in urine of a consumer in

a Forensic hospital, Victoria, Australia, up to 102 days of abstinence – A case report. Psychiat Res Case Rep 2023; 2: 100089. doi:10.1016/j.psycr.2022.100089 (Open Access).

Gómez-Recasens M, Alfaro-Barrio S, Tarro L, Llauradó E, Solà R: A workplace intervention to reduce alcohol and drug consumption: a nonrandomized single-group study. BMC Public Health 2018; 18: 1281. doi:10.1186/s12889-018-6133-y (Open Access).

Schlink J, Schroers A, Hiller P, Lehmann K: Die Frankfurter Cannabis-Studie Ergebnisse einer repräsentativen Befragung der Frankfurter Bevölkerung zum Thema Cannabis. Stadtforschung und Statistik 2024; 1: 46–51. https://www.staedtestatistik.de/fileadmin/media/VDSt/Publikationen/Zeit… (abgerufen am 05.11.2025).

Hoch E, Friemel C, Schneider M: Cannabis: Potential und Risiko. Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Heidelberg: Springer, 2018.

Hupfer K, Böckelmann I, Darius S et al.: Das neue Cannabisgesetz und seine Konsequenzen für die arbeitsmedizinische Praxis. ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2024; 59: 380–386. doi:10.17147/asu-1-364794.

Kotz D, Kastaun S, Manthey J, Hoch E, Klosterhalfen S: Cannabis Use in Germany. Dtsch Arztebl Int 2024; 121 52–57. doi:10.3238/arztebl.m2023.0237 (Open Access).

Li L, Liang Y, Sabia JJ, Dave DM: Recreational Marijuana Legalization and Workplace Injuries Among Younger Workers. JAMA Health Forum 2024; 5: e235438. doi:10.1001/jamahealthforum.2023.5438 (Open Access).

McCartney D, Suraev A, McGregor IS: The “next day” effects of cannabis use: a systematic review. Cannabis Cannabinoid Res 2023; 8: 92–114. doi:10.1089/can.2022.0185 (Open Access).

Myran DT, Pugliese M, Harrison LD, Stall NM, Webber C: Risk of dementia in

individuals with emergency department visits or hospitalizations due to cannabis. JAMA Neurol 2025; 82: 570–579. doi:10.1001/jamaneurol.2025.0530.

Nassri L, Schneider I, Gaum PM, Lang J: A call for applied knowledge and lived interdisciplinarity in the medical care of depressed employees: a cross-sectional survey with German occupational physicians and psychotherapists. BMJ Open 2018; 8: e021786. doi:10.1136/bmjopen-2018-021786 (Open Access).

Szaflarski M, McGoldrick P, Currens L, Blodgett D, Land H, Szaflarski JP, Segal E: Attitudes and knowledge about cannabis and cannabis-based therapies among US neurologists, nurses, and pharmacists. Epilepsy Behav 2020; 109: 107102. doi:10.1016/j.yebeh.2020.107102 (Open Access).

Wadsworth EJK, Moss SC, Simpson SA, Smith AP: Cannabis use, cognitive performance and mood in a sample of workers. J Psychopharmacol (Oxford, England) 2006; 20: 14–23. doi:10.1177/0269881105056644.

Zhang JC, Carnide N, Holness L, Cram P: Cannabis use and work-related injuries: a cross-sectional analysis. Occup Med (Oxford, England) 2020; 70: 570–577. doi:10.1093/occmed/kqaa175 (Open Access).

Kontakt

Dr. rer. medic. Roman Pauli

Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin

Lehr- und Forschungsgebiet Betriebliche Gesundheitspsychologie

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

rpauli@ukaachen.de

Fig. 6: Knowledge needs regarding cannabis