Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.

Reduction in earning capacity for BK-related tumours of the lower urinary tract (in particular BK 1301, BK 1321)

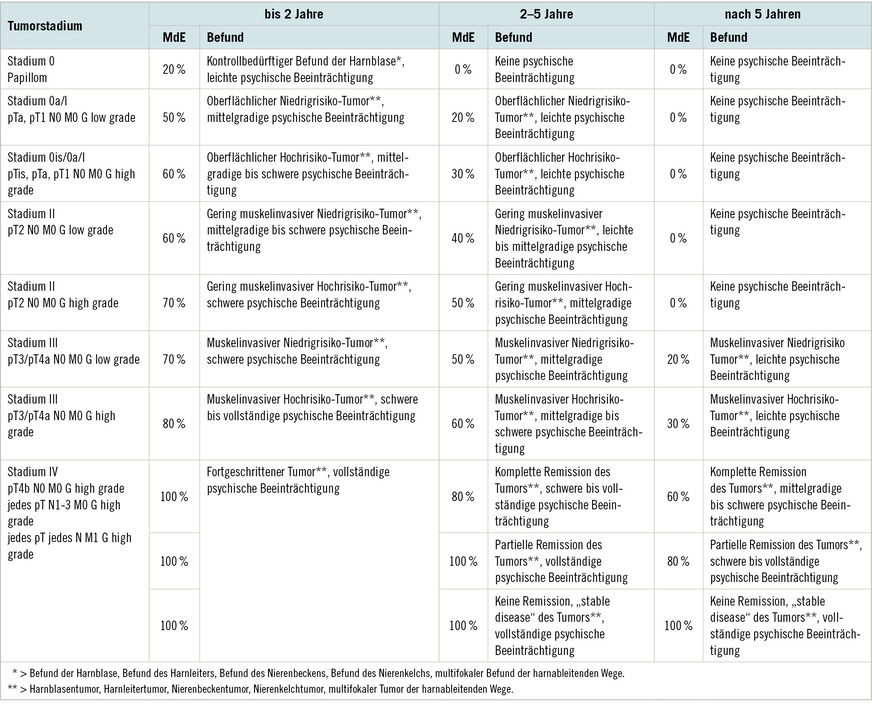

The basic MdE for BK-related tumours of the lower urinary tract (in particular BK 1301, BK 1321) takes into account the non-pathological adaptive capacity (psycho-oncological comorbidity) caused by the tumour disease in relation to tumour stage and histopathological grading, as well as short-term, transient sequelae of therapy, such as urinary tract infections and bladder dysfunction. It has proven itself as a qualified rule of thumb for assessing the MdE in tumours of the urinary tract and simplifies the administrative procedure.

Minderung der Erwerbsfähigkeit bei BK-bedingten Tumoren der harnableitenden Wege (insbesondere 1301, BK 1321)

Die Basis-MdE bei BK-bedingten Tumoren der harnableitenden Wege (insbesondere BK 1301, BK 1321) berücksichtigt die durch die Tumorerkrankung bedingte nicht-pathologische Anpassungsleistung (psychoonkologische Komorbidität) bezogen auf Tumorstadium und histopathologisches Grading sowie kurzfristige, passagere Therapiefolgen, wie zum Beispiel Harnwegsinfektionen und Harnblasenfunktionsstörungen. Sie hat sich für die Einschätzung der MdE bei Tumoren der ableitenden Harnwege als qualifizierter Erfahrungssatz bewährt und vereinfacht das Verwaltungsverfahren.

Kernaussagen

Einleitung

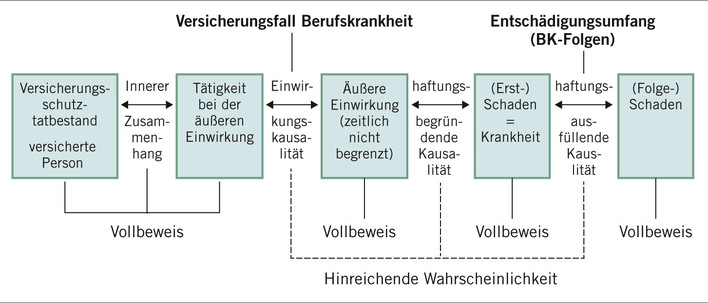

Bei der gesetzlichen Unfallversicherung richtet sich die Bewertung der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) „nach dem Umfang der sich aus der Beeinträchtigung des körperlichen und geistigen Leistungsvermögens ergebenden verminderten Arbeitsmöglichkeiten auf dem gesamten Gebiet des Erwerbslebens“ (§ 56 Abs. 2 Satz 1 SGB VII). Bei Anerkennung eines Tumors der ableitenden Harnwege, meist als BK 1301 oder 1321, muss anhand der durch die Tumor- und Therapiefolgen bedingten Funktionseinschränkungen eine MdE eingeschätzt werden. Dabei sind nicht nur die organischen Beschwerden beziehungsweise urologischen Funktionsstörungen, sondern auch die in der Regel nicht-pathologischen, aber durch die Tumorerkrankung bedingten Anpassungsleistungen (psychoonkologische Komorbidität) zu bewerten, die die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz deutlich einschränken können.

Basis-MdE

Im Jahr 1994 stellten Kierfeld und Schöps eine pauschalierte, degressive MdE-Tabelle, genannt Basisbewertungsrichtlinien, zur MdE-Einschätzung bei BK 1301 (für Tumoren der Harnblase, des Harnleiters und des Nierenbeckens) vor. Diese Basisbewertungsrichtlinien berücksichtigten neben dem Tumorstadium und dem histopathologischen Grading auch den „zeitlichen Ablauf der Erkrankung mit Rezidivneigung“, worunter die nicht pathologische, subklinische leistungsmindernde Anpassungsleistung unter Einbeziehung der typischerweise auftretenden kurzfristigen Belastungen durch die streng getakteten, belastenden Nachsorgeuntersuchungen und die ebenfalls kurzfristigen, passageren Komplikationen, wie zum Beispiel Harnwegsinfektionen und Harnblasenfunktionsstörungen.

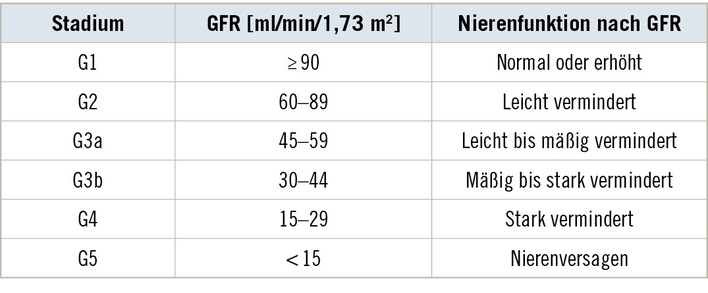

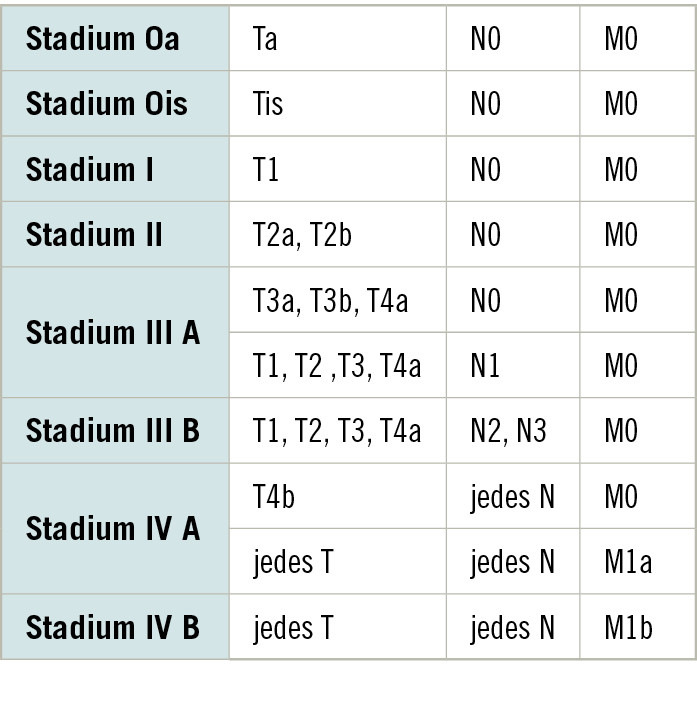

Im Jahr 2025 erfolgte unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich weiterentwickelten TNM-Klassifikation1 und Stadieneinteilung (s. Tabelle 2) eine Überarbeitung der Basisbewertungsrichtlinien (ohne Änderung der MdE-Werte) hin zur Basis-MdE insbesondere bei BK 1301 und der zwischenzeitlich verabschiedeten BK 1321 (➥ Tabelle 1; Schöps 2025b), um die Anforderungen des Urteils des Bundessozialgerichts (BSG) vom 22.06.2004 (B 2 U 14/03 R, BSG 93, 63) an den Nachweis von MdE-Änderungen bei Krebserkrankungen während der Genesungszeit erfüllen zu können. Nach diesem Urteil sind die Änderungen der zu Beginn der Krebserkrankung ausgeprägteren, nicht-pathologischen, psychoonkologischen Funktionseinschränkungen durch die Anpassung an das Krebsleiden, die initial zu einer höheren MdE führen und im Verlauf der Erkrankung in der Regel abnehmen, von der Gutachterin oder dem Gutachter entsprechend zu bezeichnen und von der Verwaltung im Bescheid zu benennen (Schöps 2025a).

Die vorliegenden MdE-Werte werden, unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich weiterentwickelten TNM-Klassifikation und Stadieneinteilung, seit nunmehr 30 Jahren von Gutachterinnen und Gutachtern, UV-Trägern und Gerichten verwendet, haben sich bewährt und die Qualität qualifizierter Erfahrungssätze erreicht (z. B. Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg 1994, LSG Rheinland-Pfalz 2003, LSG Niedersachsen-Bremen 2003, Nowak u. Barthelmes 2008; Schöps et al. 2013, 2021, 2025b).

Tumorstadien

Tumorstadien und histopathologisches Grading sowie die Stadieneinteilung (➥ Tabelle 2) erfolgen nach der WHO-Klassifikation von 2022 (AWMF 2025; Gaisa et al. 2023).

Organische Tumor- und Therapiefolgen

Die Basis-MdE beinhaltet keine organischen Tumor- und Therapiefolgen, wie zum Beispiel dauernde Inkontinenz, Verlust einer Niere bei Nierenbeckentumor und sexuelle Funktionsstörungen (Schöps et al. 2025a,b). Diese müssen zusätzlich bewertet und in der Gesamt-MdE berücksichtigt werden.

Nicht-pathologische leistungsmindernde Anpassung an das Tumorleiden

Auch wenn bei oberflächlichen Harnblasentumoren nach der Therapie oft keine urologischen Funktionsstörungen auftreten, würde die Einschätzung einer MdE mit 0 v. H. den an Krebs erkrankten Menschen keinesfalls gerecht. Auch wenn zwischenzeitlich Scores zur Abschätzung des Rezidiv- und Progressionsrisikos bei Harnblasentumoren publiziert wurden (Sylvester et al. 2023) und nach dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand eine individuelle Krebserkrankung aufgrund von Tumorentität, Stadium und Aggressionsgrad als prognostisch günstig einzuschätzen ist, bedeutet die Konfrontation mit einer Tumorerkrankung in der Regel trotzdem für die Betroffenen eine existenzielle Krise, die erhebliche Anpassungen erfordert, die sich leistungsmindernd auf die Erwerbsfähigkeit auswirken (Dinkel et al. 2022). Dabei ist zu beachten, dass in der gesetzlichen Unfallversicherung immer der gegenwärtige Zustand von Gesundheitsstörungen, nicht aber Prognosen maßgeblich für die Bewertung der MdE sind (Beickert et al. 2022), auch wenn teilweise von Gerichten anders entschieden wurde (LSG Baden-Württemberg in HVBG 1995, LSG Baden-Württemberg 1994). Bedingt durch Therapie- und Nachsorgemaßnahmen wie Instillationsbehandlung, Chemotherapie, Bestrahlung und streng getaktete, teilweise belastende Kontrolluntersuchungen werden an einem Tumor Erkrankte wiederkehrend gezwungen, sich mit der gefühlt oder real potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung auseinanderzusetzen (Schilling 2017). Funktionsstörungen, wie geändertes Miktionsverhalten, zwingender Harndrang, Harninkontinenz und sexuelle Funktionsstörungen, diagnostische Eingriffe, Therapien sowie deren Auswirkungen auf die körperliche Unversehrtheit und auf das soziale sowie berufliche Umfeld, lösen in vielen Fällen Unsicherheit, Ängste und Gefühle von Überforderung sowie Hilflosigkeit aus, die zu einer in der Regel vorübergehenden leistungsmindernden Anpassungsleistung (in der Literatur als „psychische Komorbidität“ bezeichnet) führen. Deren negative Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit stellt sowohl bei der Wiedereingliederung in das Berufsleben als auch bei der Einschätzung der MdE für Betriebsärztinnen und -ärzte, Gutachterinnen und Gutachter sowie Rechtsanwendende eine Herausforderung dar (Dinkel 2022; Schöps et al. 2024, 2025a,b).

In der Regel ist eine psychiatrische oder psychosomatische Begutachtung dieser nichtpathologischen leistungsmindernden Anpassung an das Tumorleiden nicht erforderlich, sondern kann durch Fachärztinnen und Fachärzte in der Urologie und Arbeitsmedizin im Rahmen ihrer fachübergreifenden Erfahrungen beurteilt und eingeschätzt werden. Pathologische psychische Anpassungsstörungen sollten hingegen fachspezifisch zusatzbegutachtet und die dadurch bedingte MdE bei der Einschätzung der Gesamt-MdE berücksichtigt werden (Schöps et al. 2025a,b).

Bei oberflächlichen Tumoren ohne Rezidiv und Therapie- oder Tumorfolgen bedingen die nicht-pathologischen Anpassungsleistungen in der Regel nur in den ersten beiden Jahren nach der Tumorentfernung eine deutliche Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz, so dass erfahrungsgemäß spätestens nach fünf Jahren Tumorfreiheit keine negativen Auswirkungen auf die Arbeitsmöglichkeiten auf dem Gesamtgebiet des Erwerbslebens mehr zu erwarten und die Versicherten wieder uneingeschränkt leistungsfähig sind. Bei Rezidiven verlängert sich die Phase der durch die Anpassung verursachten Belastung (Schöps et al. 2025a,b).

Interessenkonflikt: Das Autorenteam gibt an, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Literatur

AWMF Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Früherkennung, Diagnose, Therapie und Nachsorge des Harnblasenkarzinoms, Langversion 3.0, 2025, AWMF-Registernummer: 032-038OL https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/harnblasenkarzin… (abgerufen am 03.05.2025).

Beickert R, Bischof M, Forchert M, Wich M: Die Begutachtung in der gesetzlichen Unfallversicherung Kurs I. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (Hrsg.) 2022. https://www.dguv.de/medien/landesverbaende/de/veranstaltung/d_veranst/d… (abgerufen am 26.09.2025).

BSG-Urteil (2004) B 2 U 14/03 R, BSG 93, 63. https://www.rehadat-recht.de/suche/index.html?filter=%28aktenzeichen_re… (abgerufen am 26.09.2025).

Dinkel A: Psychische Komorbiditäten bei Krebserkrankungen.In: Letzel S, Nowak D (Hrsg.): Handbuch der Arbeitsmedizin, Kap. D I–2.2.4, 64. Erg.-Lfg. Landsberg: ecomed Medizin, 2022.

Gaisa NT, Hartmann A, Knüchel-Clarke R: Neue WHO-Klassifikation 2022: Harnblasenkarzinom. Pathologie 2023; 44: 139–148. doi:10.1007/s00292-023-01183-8.

Kierfeld G, Schöps W: MDE und „Heilungsbewährung“, insbesondere bei Krebserkrankungen – in der Begutachtung für die gesetzliche Unfallversicherung. MedSach 1994; 90: 43–46.

HVBG 1995: LSG Baden-Württemberg, L 2 U 680/91, Urteil vom 14.09.1994. https://www.dguv.de/uv-recht/1995/13_1995/13_1995_10.pdf (abgerufeb am 26.09.2025).

LSG Rheinland-Pfalz 2003: L 2 U 259/02, Urteil vom 23.05.2003. https://www.rehadat-recht.de/suche/index.html?filter=%28aktenzeichen_re… (abgerufen am 26.09.2025).

LSG Niedersachsen-Bremen 2003: L 16/12 U 27/02, Urteil vom 26.06.2003. https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/ba667278-7824-44d… (abgerufen am 26.09.2025).

Nowak D, Barthelmes C (2008). Berufliche Risikofaktoren, Berufskrankheit, arbeitsmedizinische Begutachtung. MANUAL Urogenitale Tumore 2008; 336–338. Tumorzentrum München und W. Zuckschwerdt Verlag, München, 2008. https://cdn.lmu-klinikum.de/f93dfe796b5fc8d9/88bcd89ec96b/941_Urogenita… (abgerufen am 05.10.2025).

Schilling G: Langzeitüberlebende nach Krebs: Geheilt, aber nicht richtig gesund. Dtsch Arztebl 2017; 114 Suppl. Perspektiven der Onkologie 2/2017.

Schöps W: MdE-Einschätzung bei beruflich bedingtem Harnblasenkarzinom. DGAUM-Online-Workshop „Expositionsabschätzung für das Harnblasenkrebsrisiko durch aromatische Amine“ im Rahmen des FB 286 der DGUV am 05.03.2021. https://www.ipasum.med.fau.de/files/2021/03/6_workshop_bk1301_schoeps_m… (abgerufen 26.09.2023).

Schöps W, Bieresborn D, Dinkel A et al.: Psychische Komorbiditäten bei Tumoren des urologischen Fachgebietes. In: Obermeyer C, Gaidzik PW, Forchert M (Hrsg.): Kursbuch der medizinischen Begutachtung – 3. Erg.-Lfg 8/2024.

Schöps W, Bieresborn D, Böthig R et al.: Grundlagen der MdE bei Tumoren des urologischen Fachgebietes. In: Obermeyer C, Gaidzik PW, Forchert M (Hrsg.): Kursbuch der medizinischen Begutachtung – 6. Erg.-Lfg 3/2025a.

Schöps W, Bieresborn D, Böthig R et al.: MdE bei Tumoren der harnableitenden Wege. In: Obermeyer C, Gaidzik PW, Forchert M (Hrsg.): Kursbuch der medizinischen Begutachtung – 6. Erg.-Lfg 3/2025b.

Schöps W, Jungmann O, Zumbé J, Zellner M, Hengstler JG, Golka: Assessment criteria for compensation of occupational bladder cancer. Front Biosci (Elite Ed) 2013; 5: 653–661. doi:10.2741/E646 (Open Access).

Sylvester RJ, van der Meijden AP, Oosterlinck W, Witjes JA, Bouffioux C, Denis L, Newling DW, Kurth K: Predicting recurrence and progression in individual patients with stage Ta T1 bladder cancer using EORTC risk tables: a combined analysis of 2596 patients from seven EORTC trials. Eur Urol 2006; 49: 466–475; discussion 475-477. doi:10.1016/j.eururo.2005.12.031.

Online-Quellen

AWMF Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Früherkennung, Diagnose, Therapie und Nachsorge des Harnblasenkarzinoms, Langversion 3.0, 2025, AWMF-Registernummer: 032-038OL

https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/harnblasenkarzin…

Beickert R, Bischof M, Forchert M, Wich M: Die Begutachtung in der gesetzlichen Unfallversicherung Kurs I. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (Hrsg.) 2022

https://www.dguv.de/medien/landesverbaende/de/veranstaltung/d_veranst/d…

Schöps W: MdE-Einschätzung bei beruflich bedingtem Harnblasenkarzinom. DGAUM-Online-Workshop „Expositionsabschätzung für das Harnblasenkrebsrisiko durch aromatische Amine“ im Rahmen des FB 286 der DGUV am 05.03.2021

https://www.ipasum.med.fau.de/files/2021/03/6_workshop_bk1301_schoeps_m…

Koautorin und Koautoren

Prof. (em.) Dr. med. Hans Drexler

Priv.-Doz. Dr. med. Wobbeke Weistenhöfer

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institut und Poliklinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin (IPASUM), Erlangen

Olaf P. Jungmann

Urologische Gutachtenpraxis Köln/Bonn

Prof. Dr. med. Bernd Wullich

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Urologische und Kinderurologische Klinik, Uniklinikum Erlangen

Dr. med. Michael Zellner

Abteilung Urologie | Neuro-Urologie, KWA Klinik Stift Rottal, Bad Griesbach

Prof. Dr. med. Klaus Golka

Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo), Dortmund