Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.

Ergonomic work design in skilled trades

Despite advancing digitalization, heavy physical work is still the focus in many branches of the craft industry. Lifting heavy loads, exerting force, and awkward postures play the largest role in physical strain – often in adverse physical and chemical environments. Heat, cold, drafts, and hazardous substances must be considered. In addition to the heavy physical strain, there is increasingly also the psychological stress caused by deadline pressure, difficult clients, sophisticated information technology, or bureaucratic obstacles. In many building services engineering professions, a high percentage of employees suffer from work-related illnesses or even take early retirement due to these unfavorable stress conditions.

Ergonomische Arbeitsgestaltung im Handwerk

Trotz fortschreitender Digitalisierung steht die schwere körperliche Arbeit in vielen Branchen des Handwerks immer noch im Vordergrund. Das Heben schwerer Lasten, Krafteinsatz und ungünstige Körperhaltungen spielen bei der körperlichen Belastung die größte Rolle – und das oft bei widrigen physikalischen und chemischen Umgebungsbedingungen. Hitze, Kälte, Zugluft und Gefahrstoffe sind zu beachten. Zu der schweren körperlichen Belastung kommt immer mehr auch die psychische Belastung durch Termindruck, schwierige Auftraggeber, anspruchsvolle Informationstechnik oder bürokratische Hemmnisse. In vielen gebäudetechnischen Berufen muss ein hoher Prozentsatz der Beschäftigten wegen dieser ungünstigen Belastungsbedingungen unter arbeitsbedingten Erkrankungen leiden oder gar vorzeitig in den Ruhestand gehen.

Kernaussagen

Bedeutung der ergonomischen Arbeitsgestaltung

Zahlreiche ergonomische Mängelanalysen weisen darauf hin, dass Arbeitsplätze im Handwerk „Konstruktionsfehler“ aus ergonomischer Sicht enthalten, die zu gesundheitlichen Beschwerden, arbeitsbedingten Erkrankungen oder Verletzungen führen können.

Typische Fehler bei der Auslegung eines Arbeitsplatzes oder der Gestaltung eines Arbeitsprozesses sind:

In der Gebäudetechnik sind Muskel-Skelett-Erkrankungen, Lärmschwerhörigkeit, Atemwegs- und Hauterkrankungen sowie arbeitsbedingte Unfälle durch Stürze, Strom und schwere Lasten besonders häufig. Auch psychische Belastungen – beispielsweise emotionale Belastungen im Team oder Sorgen um die geschäftliche Auslastung – nehmen zu. Prävention durch ergonomische Arbeitsgestaltung, Schutzmaßnahmen, Schulungen und regelmäßige Gesundheitsvorsorge sind daher unerlässlich. Mit den höchsten gesundheitlichen Folgewirkungen und auch Fehlzeiten muss man vor allem dann rechnen, wenn psychische und physische Belastungen gemeinsam

auftreten.

„Stellschrauben“ der ergonomischen Arbeitsgestaltung

Die wichtigsten Punkte, die bei der Gestaltung eines Arbeitsplatzes beachtet werden sollten sind in der Liste im Infokasten auf Seite 13 aufgeführt.

Anthropometrische Arbeitsgestaltung

Die räumliche Arbeitsgestaltung hat für fast alle Arbeitsplätze, egal ob in Industrie, Handwerk oder Dienstleistung, überragende Bedeutung. Mit einer ergonomisch korrekten Gestaltung des eigentlichen Arbeitsplatzes und des umgebenden Raumes möchte man sicherstellen, dass Beschäftigte über ein ganzes Arbeitsleben möglichst gesund bleiben.

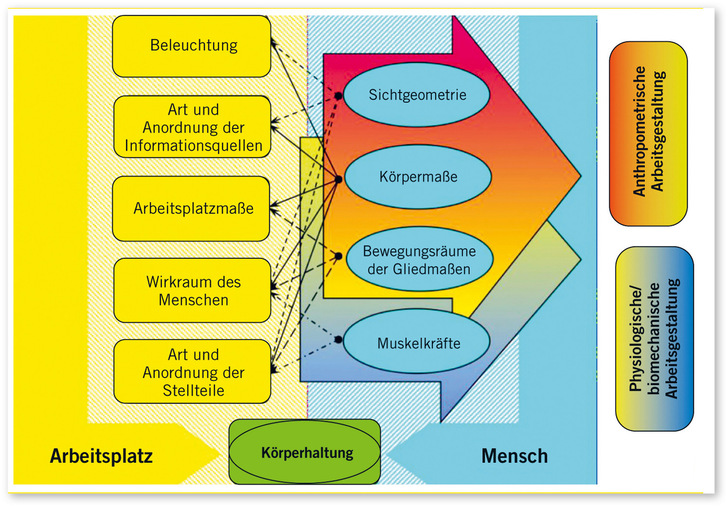

Abhängigkeit der Körperhaltung

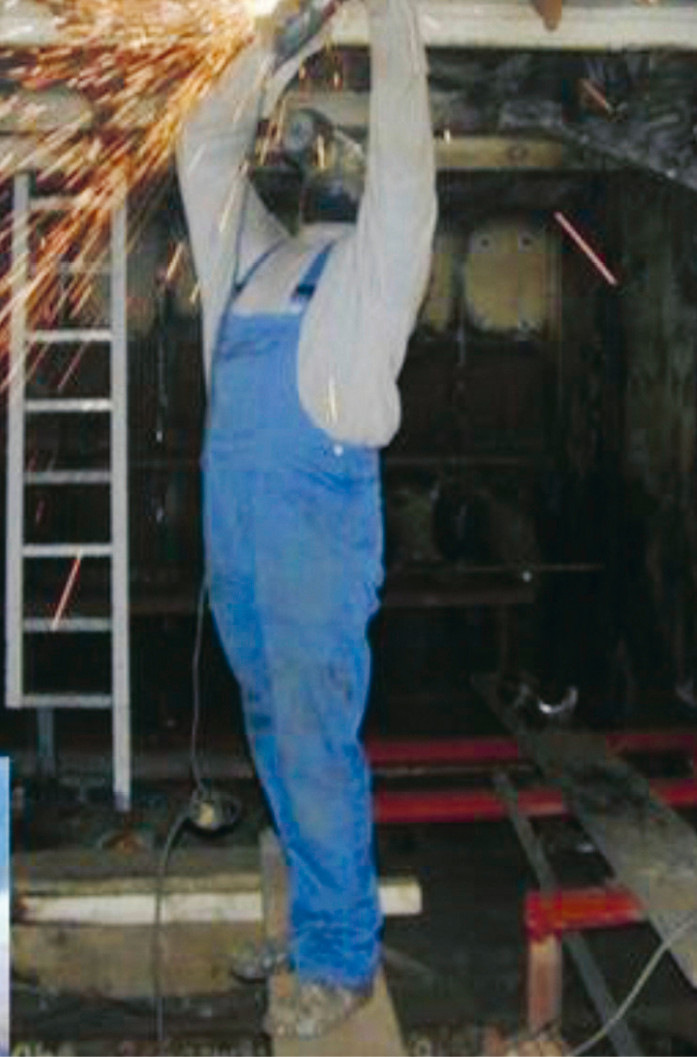

➥ Abbildung 1 macht deutlich, in welch starkem Maße die räumliche Arbeitsgestaltung sowie die Gegebenheiten der Beleuchtung die Körperhaltung des Menschen beeinflussen. Die Pfeile weisen auf die Vernetzung von Arbeitsbedingungen und menschlichen Eigenschaften hin.

Die Sichtgeometrie am Arbeitsplatz, die Körpermaße und die Bewegungsräume der Gliedmaßen werden in der anthropometrischen Arbeitsgestaltung berücksichtigt, auf die Gestaltungswirkungen der Körperkräfte wird dagegen in der physiologisch-biomechanischen Arbeitsgestaltung eingegangen.

Foto: K. Landau

Körpermaße

Ergonomisch korrekte Arbeitsgestaltung ist ohne Kenntnis der Körpermaße der Erwerbsbevölkerung nicht denkbar. Nach dem Zweck ihrer Anwendung können im Wesentlichen drei Arten von Abmessungen des menschlichen Körpers unterschieden werden:

Körpermaße sind von Alter, Geschlecht und der Akzeleration abhängig. So nehmen in Bezug auf das Alter zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr der Taillenumfang durchschnittlich um 11 %, das Körpergewicht durchschnittlich um 11 % und alle sonstigen Maße durchschnittlich um 6–7 % zu. Die „Körperhöhe“ ist das grundlegende anthropometrische Maß, von dem alle anderen Körpermaße abgeleitet werden. Man unterstellt weiterhin, dass die individuelle Streuung der Körpermaße bei homogenen Stichproben eine Normalverteilung aufweist. Aus Aufwandgründen vermeidet man Arbeitsgestaltungsmaßnahmen, die sich zum Beispiel auf die oberen oder unteren 5 % der Frauen bzw. Männer beziehen.

Arbeitsgestaltungsmaßnahmen beziehen sich also im Regelfall auf 90 % der Erwerbsbevölkerung. Eine individuelle Gestaltung auf eine einzige Person ist nur in Ausnahmefällen möglich. So bezieht sich auch das Körpergrößensystem der DIN 33402, Teil 2 (s. auch Infokasten ), auf 90 % der gesamten Erwerbsbevölkerung. Dieses Körpergrößensystem geht für Personen der Altersgruppe 18–65 Jahre von folgenden Körperhöhen aus:

Die Maße müssen für die praktische Arbeitsgestaltung noch um 30 mm Schuhwerk erhöht werden.

Innerhalb der Erwerbsbevölkerung gibt es demnach einen maximalen Körperhöhenunterschied von 1855–1535 = 320 mm. In diesen Bereichen sind noch wichtig:

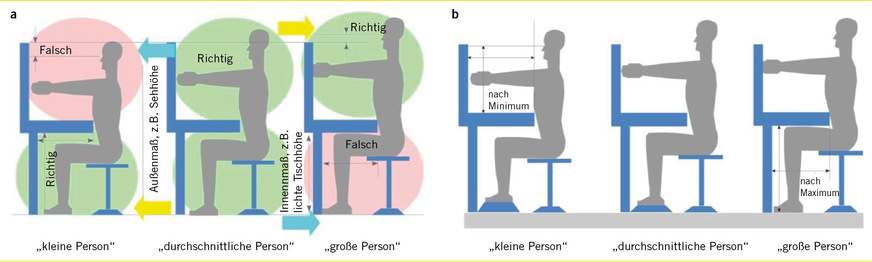

Innenmaße und Außenmaße

Die Innenmaße und die Außenmaße spielen bei der Auslegung eines Arbeitsplatzes eine wichtige Rolle: Als Innenmaße werden solche Abmessungen bezeichnet, die mindestens notwendig sind, damit auch der größten Person ein ungehindertes Arbeiten beziehungsweise Benutzen ermöglicht wird. Innenmaße sind zum Beispiel die minimale lichte Höhe unter der Tischplatte oder die Durchgangshöhe einer Tür. Außenmaße sind solche Abmessungen, die höchstens zulässig sind, damit auch die kleinste Person ohne Behinderung arbeiten kann. Ein wichtiges Außenmaß ist zum Beispiel die maximale Armreichweite. Die Innenmaße hängen also von der gewählten maximalen Gestalt, die Außenmaße von der minimalen Gestalt ab.

➥ Abbildung 2 weist daraufhin, dass kleine und mittelgroße Arbeitspersonen diese Arbeiten nicht verrichten können. Das zulässige Außenmaß wird nicht eingehalten, was durch kostengünstige und einfache ergonomische, korrektive Bessergestaltung (Arbeitsplattform) leicht zu beheben wäre. Damit würde auch das Ausmaß der Überkopfarbeit reduziert.

Fehlerhafte Auslegung nach dem „mittleren Menschen“

➥ Abbildung 3a zeigt die falsche Vorgehensweise beim Ableiten der Arbeitsplatzmaße von der durchschnittlichen Gestalt; ➥ Abb. 3b gibt die richtige Lösung wieder. Aus den beiden Abbildungen wird also deutlich, dass die Auslegung eines Dauerarbeitsplatzes nach dem mittleren Menschen falsch ist. Bei nur zeitweise benutzten Arbeitsplätzen kommt man nicht umhin, den Arbeitsplatz nach der durchschnittlichen Gestalt auszulegen. In der Gebäudetechnik und im Bauhandwerk allgemein werden (leider) die Mehrzahl der Arbeitsplätze nach dem „mittleren Menschen“ ausgelegt.

b Korrekte Umsetzung der Innen- und Außenmaße

Verstellbarkeit

Bei Dauerarbeitsplätzen mit verstellbaren Elementen ist es wichtig, die Mitarbeitenden vor der Arbeitsaufnahme gründlich in die Verstellbarkeit einzuweisen. Dies sehen auch die einschlägigen Gesetze und Regelwerke vor. Der Arbeitgeber beziehungsweise seine von ihm beauftragten Vorgesetzten sind hier in der Pflicht. Ebenso sind Beschäftigte gefordert, vor Beginn der Arbeitsschicht ihren Arbeitsplatz optimal auf ihre Figur einzustellen. Dabei sind folgende Regeln zu beachten (Bokranz u. Landau 2012):

wählen (Durchmesser, Gewinde möglichst in Trapezform), um vorzeitigen Verschleiß und Verklemmungen zu vermeiden.

Gesichtsfeld und Greifraum

Das Gesichtsfeld überlappt sich nur zum Teil mit den Greifräumen des Menschen.

Der Greifraum muss sich immer nach dem kleinen Benutzer (5. Körperhöhen-Perzentil) orientieren. Greifräume sind abhängig von:

Bei der Ergonomie-Analyse des Hand-Arm-Systems fällt – neben der fortwährenden Belastung des Rücken- und Schulterbereichs – besonders auf (➥ Abb. 4):

Aus dem Beispiel wird deutlich, dass der ursächliche Gestaltungsmangel – Fehlen eines höhenverstellbaren, stabilen Arbeitstisches – eine Reihe von negativen ergonomischen Folgewirkungen hat. Insbesondere ist ersichtlich, wie stark Sichtgeometrie und Körperhaltung voneinander abhängen.▪

Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.

Literatur

Bokranz R, Landau K: Handbuch Industrial Engineering. 2. Aufl. Stuttgart: Schaeffer-Poeschel, 2012.

Jenik P: Ergonomie und Arbeitssicherheit. Humane Produktion 1985: 26–31.

Landau K: Lexikon Arbeitsgestaltung. Stuttgart: Gentner, 2007.

Landau K, Wakula J, Schwarz M: Case studies on the body postures and technical design of small angle grinders. Erg Int J 2022; 6: 1. doi:10.23880/eoij-16000284

Spelten C: Beitrag zur Berücksichtigung monetärer Kriterien bei der ergonomischen Arbeitsgestaltung am Beispiel physischer Belastungen. Stuttgart: Ergonomia, 2007.

Foto: K. Landau

Definition

Unter anthropometrischer Arbeitsgestaltung versteht man die Anpassung von Arbeitsplatz und Arbeitsmittel an die menschliche Gestalt. Es geht darum, die Form, die Abmessungen und die Anordnung einzelner Arbeitsplatzelemente an Personengruppen, Arbeitsaufgaben (und den sich daraus ergebenden räumlichen Anforderungen) anzupassen.

info

DIN-Normen (Auswahl)

Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsche Institut für Normung e.V. Maßgebend für das Anwenden der DIN-Normen ist deren Fassung mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin, erhältlich ist.

Definition

Unter dem Greifraum versteht man den Raum, der durch eine den menschlichen Körper teilweise umschließenden Hüllfläche begrenzt wird. Greifräume werden nicht über rechtwinklige Koordinaten, sondern über Polarkoordinaten dargestellt. Der Koordinatenursprung ist das Schultergelenk.

Eine Person kann im Greifraum eines Arbeitsplatzes jede Stelle vertikal oder horizontal mit den Händen erreichen, ohne ihren Sitzplatz oder Standort zu verlassen. Alle wichtigen und/oder häufig benutzten Arbeitsgegenstände oder Stellteile sollten im Greifraum platziert werden. Dieses

Ziel ist beim Kundeneinsatz auf einer Baustelle nicht oder nur sehr schwer zu verwirklichen.

Info

Einflüsse auf die ergonomische Arbeitsgestaltung (S. Auch Jenik 1985)

Lesetipp

Buch Kurt Landau

„Gesundes Arbeiten in der Gebäudetechnik“

Erhältlich unter:

https://gentnershop.de/gesundes-arbeiten-in-der-gebaeudetechnik