Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.

Public Health – History and Current Challenges

“Public health" developed in the Anglo-Saxon countries as a result of industrialization and urbanization. This also applies to Germany; however, special paths were taken here in both the 19th and 20th centuries. “New Public Health” only emerged in the 1980s alongside the structures of the public health service. Today, the great challenge is to relate these two lines of healthcare to each other in a productive way. Henny Annette Grewe and Heinrich Bollinger

Public Health als Folge der Industrialisierung

In allen Staaten, die in den Prozess der Industrialisierung im 19. Jahrhundert involviert waren, haben sich Strukturen von Public Health ausgebildet. Armut, grässliche Wohnsituationen, unerträgliche Arbeitsbedingungen, Dreck, verseuchtes Trink- und Abwasser und ungenügende, schlechte Nahrung bildeten die Grundlage für die wiederkehrenden Epidemien und das Dauerproblem Tuberkulose. Public Health war die Antwort auf die daraus resultierenden Probleme in den jeweiligen Staaten: Verlust an Arbeitskraft und Produktivität, Kriegsuntauglichkeit, Legitimationsverlust der Staaten.

Die Formen und Schwerpunkte von Public Health unterscheiden sich in den einzelnen Staaten entsprechend ihren historischen und kulturellen Besonderheiten. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass jeweils spezifische Mischungen aus hoheitlichen, paternalistischen und autonomen Formen wirksam wurden. Gemeinsam ist auch, dass überall vor allem die Medizin als Berufsgruppe sich dazu berufen fühlte, aktiv an der Bewältigung der Folgeprobleme der Industrialisierung mitzuwirken – und das keineswegs beschränkt auf kurative und primärpräventive Maßnahmen, sondern in vielen gesellschaftlichen Bereichen: Abwasserentsorgung, Abfallbeseitigung, Trinkwasserversorgung, Sicherheit an Arbeitsplätzen, Gestaltung und Belegung von Arbeiterwohnungen, Einschränkung der Kinderarbeit, Lebensmittelsicherheit usw. Folgt man McKeown, so dürften derartige Maßnahmen weit mehr zur Verbesserung der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung beigetragen haben als das therapeutische Handeln der Medizin (Mc Keown 1982).

In den deutschen Staaten verlief die Entwicklung einerseits ähnlich wie in den anderen Staaten, andererseits wurde sie überlagert und überformt vom politischen Engagement vieler Ärzte im Kampf um Demokratie und Nationalstaat. Im Gegensatz zu vielen anderen Staaten war Deutschland „die verspätete Nation“ (Plessner 1974), die erst mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 zum Nationalstaat wurde. Hinzu kommt, dass die politische Macht der Aristokratie erst mit dem Ende des Ersten Weltkriegs gebrochen wurde. Die Bemühungen um Demokratisierung, die in den bürgerlichen Revolutionen 1848 in den deutschen Ländern ihren Kumulationspunkt fanden, liefen jedoch weitgehend ins Leere.

Für die Ärzteschaft als Teil des Gelehrtentums der alten Fakultätswissenschaften ergab sich daraus eine ambivalente Lage: Einerseits wollte man die Privilegien, die die Nähe zum aristokratischen Staat jahrhundertelang mit sich gebracht hatte, in das „neue Zeitalter“ der aufgeklärten Gesellschaft retten, andererseits sollten jedoch auch die Machtansprüche gegenüber der Aristokratie geltend gemacht werden. In der Folge entstanden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die „Utopien der Medizin“ (Schipperges 1968). Der Medizinhistoriker Schipperges zeigt in seiner Analyse der seit 1822 jährlich stattfindenden Versammlungen der Deutschen Naturforscher und Ärzte, wie die Naturwissenschaft zur Ersatzreligion der Ärzteschaft wurde und wie sich die Naturforscher als „Hohepriester der Natur“ feierten.

Eingebettet in diese Selbststilisierung wuchsen auch die Ansprüche der Medizin auf Zuständigkeit für das Volkswohl und damit auch ihrer politischen Bedeutung. Berühmt geworden sind die Formulierungen von Virchow: „Die medizinische Wissenschaft ist eine soziale Wissenschaft“ und die Ärzte seien die „natürlichen Anwälte der Armen“ und „die Vorkämpfer der ewigen Gesetze der Menschheit, der heiligen Rechte des Geschlechts“ (Schipperges 1968, S. 41).

Den aristokratischen deutschen Staaten gingen diese Utopien zu weit – andererseits waren sie auf die Kompetenz der Mediziner (und anderer Vertreter der bürgerlichen Intelligenz) angewiesen. In Preußen, als dem größten der deutschen Staaten, wurde die Ärzteschaft nach dem Scheitern der bürgerlichen Revolution 1848 dazu gezwungen, das sozialrevolutionäre Programm aufzugeben und sich einzureihen in die weniger weitgehenden sozialreformerischen Aktivitäten ihrer ausländischen Kollegen. Im Gegenzug gewährte der Preußische Staat die Forderungen der Ärzteschaft nach einem ärztlichen Einheitsstand und der damit verbundenen sozialen Schließung gegenüber nicht-akademischen ärztlich Tätigen, vor allem den Wundärzten I. Klasse (Bollinger 1988, S. 112ff.). Mit dieser „Zuckerbrot- und Peitsche“-Politik gegenüber der Ärzteschaft wurde diese gezwungen, ihren radikalen und ganzheitlichen Denkansatz aufzugeben und sowohl analytisch als auch in den Gestaltungsvorschlägen spezifischer zu werden.

Diese Einschränkung führte in der Folge zu einer äußerst erfolgreichen naturwissenschaftlichen Ersatzrevolution (Göckenjan 1985, S. 305), mit der die deutsche Medizin weltberühmt wurde. Die Medizin verabschiedet sich zwar nicht vollständig von einem krankheitsbezogenen „ökologischen Denken“, aber die Hauptströmung befasst sich mit der Suche nach unmittelbaren Krankheitsursachen und nach therapeutischen Optionen sowie hauptsächlich mit dem Kurieren selbst.

Es blieben einige medizinische Fachgebiete, deren Blick etwas weiter reichte: vor allem die Hygiene (als Sozialhygiene) und die Arbeitsmedizin. Ruckstuhl und Ryter (2021) kommen zu dem Ergebnis, dass die „sog. vorbakterielle Hygienebewegung“ dazu beitrug, die „öffentliche Gesundheit“ zu einem eigenständigen staatlichen Politikbereich zu machen. Ausdruck davon sei auch das 1876 im Deutschen Reich geschaffene „Kaiserliche Gesundheitsamt“ (Ruckstuhl u. Ryter 2021, S. 32).

Die Pervertierung der öffentlichen Gesundheitspflege im Faschismus

Nicht nur im Deutschen Reich, hier jedoch durch die politische Machtübernahme der Faschisten besonders wirksam, entwickelte sich die Sozialhygienebewegung zu einer menschenverachtenden sozialdarwinistischen Praxis. Die Fokussierung auf den gesunden „Volkskörper“ führte zur „Ausmerzung“ allen Lebensformen, die als abweichend oder nicht-produktiv im Sinne der nationalsozialistischen (NS) Ideologie galten. Labisch und Tennstedt fassen das Ziel nationalsozialistischer Gesundheitspolitik folgendermaßen zusammen: „Langfristiges Ziel war ein rassenreiner, erbgesunder, großer ‚arischer Volkskörper‘“ (Labisch u. Tennstedt 1991, S. 62). Der öffentliche Gesundheitsdienst erwies sich bei der Umsetzung dieser Ziele offensichtlich als außerordentlich effektiv (Labisch u. Tennstedt 1991, S. 64). Die Haus-Ärzteschaft, die Hebammen und die als Gemeindeschwestern tätigen Pflegefachkräfte wurden wegen ihrer intimen Kenntnis der Lebensverhältnisse ihrer Klientel nicht selten zu (Mit)tätern oder -täterinnen in NS-Programmen der Sterilisation oder der Euthanasie. Mit dem Zusammenbruch der Naziherrschaft waren deshalb der öffentliche Gesundheitsdienst in (West-)Deutschland sowie Medizin und Pflege objektiv desavouiert. Das änderte nichts daran, dass wegen der vulnerablen Lage in der Nachkriegszeit dringender Bedarf an der fachlichen Kompetenz der Berufe bestand und sie (zumindest in den Zonen der westlichen Alliierten) organisatorisch und personell weitgehend Platz fanden in der Neustrukturierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Besatzungszonen und später der Bundesländer.

Die Entwicklung von New Public Health

Die New-Public-Health-Bewegung entstand in Westdeutschland (unter dieser Bezeichnung) relativ spät, konkret mit der Ottawa-Charta im Jahre 1986. Erst dann wurde auch deren Bezugspunkt, die Gründungsakte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahre 1948 breit rezipiert und zum programmatischen Bezugspunkt.

Mit der Ottawa-Charta werden zwei wesentliche Perspektivwechsel eingeführt: die Ablösung/Ergänzung der Pathogeneseperspektive auf Gesundheit und Krankheit durch das Konzept von Salutogenese und die Überwindung einer rein individualistischen Perspektive auf Lebensstile und Risikofaktoren und damit auch eine Neuausrichtung von Ansätzen der Gesundheitsförderung mit Blick auf die soziale Einbettung von Risikolagen und Förderprogrammen (Kickbusch 2003).

„Die strategische Innovation der Ottawa Charta besteht … darin, gewissermaßen als Schlüsselvariable primär auf die Steigerung der objektiven und subjektiven Möglichkeiten der Selbststeuerung zu orientieren. Ziel der Gesundheitsförderung als präventiver Strategie ist es deshalb, ‚allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen‘“ (Rosenbrock 1998, S. 4).

Die Selbstdarstellung der 1997 gegründeten Deutschen Gesellschaft für Public Health (DGPH) nimmt diese Ziele von Public Health programmatisch auf. „Unser Engagement dient der Wissenschaft und Praxis zur Verhinderung von Krankheiten, zur Verlängerung des Lebens und zur Förderung von physischer und psychischer Gesundheit unter Berücksichtigung einer gerechten Verteilung und effizienten Nutzung der vorhandenen Ressourcen“(https://www.dgph.info/ – abgerufen am 08.01.2024).

Die Gründung der DGPH war eng verbunden mit den Aktivitäten im Rahmen des von der Bundesregierung zwischen 1992 und 2003 geförderten Programms „Public Health“. Im Rahmen der Förderung von fünf Public-Health-Forschungsverbünden durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) widmete sich ein großer Teil der Projekte Fragen der primären Prävention und Gesundheitsförderung, wobei besonders vulnerable Zielgruppen, Potenziale, Konzepte und spezifische Interventionen sowie der Aktionsrahmen (Akteurinnen und Akteure, Organisationen etc.) im Mittelpunkt standen.

Schließlich entstand in den 90er Jahren zunächst an Universitäten, dann auch an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAWs, früher Fachhochschulen) eine ganze Reihe von Studiengängen in der Disziplin „Public Health“. In seiner Zwischenbilanz der Umsetzung der Ottawa-Charta sieht Rosenbrock in der Akademisierung von Public Health einen der wenigen großen und sichtbaren Fortschritte. Er geht davon aus, dass die etablierte Wissenschaftsdisziplin Public Health eine wichtige Ressource darstellt, wissenschaftlich begründete Konzepte der Gesundheitsförderung in die Praxis zu transformieren (Rosenbrock 1998, S. 18).

New Public Health an Hochschulen

Die Etablierung von Public Health als Hochschulfach in Deutschland ist eng mit den oben skizzierten Entwicklungen verknüpft. Ein chronologischer Überblick über die ersten Studiengangs- und Fakultätsgründungen der „Aufbruchsjahre“ findet sich bei Schwartz (1995).

Mit der 1999 begonnenen Bologna-Reform wurden die postgradualen, an Universitäten angesiedelten Weiterbildungsangebote zu Master-Studiengängen transformiert. Die Gleichstellung der Studienabschlüsse von HAW beförderte, ebenso wie die bereits vorhandenen grundständigen Studiengänge im Gesundheitsbereich, die in Bachelorprogramme umgewandelt werden mussten, die Etablierung von gesundheitswissenschaftlichen Masterstudiengängen auch an HAWs (Blättner u. Diercks 2021, S. 186).

Die „Ferne“ etlicher universitärer und aller HAW-Studiengänge zu Medizinischen Fakultäten, unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, die Öffnung vieler dieser Studienprogramme für ein breites Spektrum zuführender Studienabschlüsse zum Beispiel aus dem Medizin-, Gesundheits-, Pflege-, Ernährungs-, Sport-, Politik- und Sozialbereich spiegeln den Anspruch wider, Public Health als Denk- und Handlungskonzept in vielen beruflichen Handlungsfeldern zu verankern. Dies ist ganz im Sinne einer „Health-in-all-Policies-Programmatik“, läuft aber Gefahr, ein eigenständiges Profil und eine Identitätsbildung für das Fach Public-Health zu erschweren und in Lehre und Forschung auf der Ebene der Bündelung von „Bindestrich-Fächern“ (Gesundheits-Soziologie, Gesundheits-Politik usw.) zu verharren. Zudem stehen die Lehrenden vor der Herausforderung, unterschiedliche Denkweisen und unterschiedliches Vorwissen der Studierenden zu berücksichtigen und in eine gemeinsame Wissensbasis und ein gemeinsames Verständnis von Public Health zu integrieren.

Konsens besteht über die Lehrinhalte, die in jedem Public-Health-Studiengang vermittelt werden sollen: epidemiologische, sozialwissenschaftliche und statistische Methoden, Gesundheitsökonomie, -politik und -management, präventive und gesundheitsförderliche Strategien, die Planung, Durchführung und Evaluation von bevölkerungsgerichteten Interventionen, ein humanmedizinisches Basiswissen, insbesondere über häufige Erkrankungen, historische Grundlagen von Public Health, Umwelt, Ethik und Recht (Blättner u. Diercks 2021, S. 185).

Konstitutiv für Public Health nicht nur in der Lehre, sondern auch in der Forschung ist daneben die Kooperation mit anderen Fachbereichen und mit regionalen und überregionalen Praxispartnern. Entsprechend führte der Vorschlag der wissenschaftlichen Akademien Leopoldina, acatech und Union der deutschen Akademien der Wissenschaften, diese „Zersplitterung“ der Forschungskapazitäten solle durch Zentralisierung überwunden werden (Leopoldina et al. 1995), zu einer deutlichen Ablehnung durch die DGPH (Gerhardus et al. 2015).

Die Nähe der Public-Health-Forschung zur Praxis ermöglicht eine direkte Mitgestaltung von und in Settings wie Kommunen oder einzelnen Organisationen unter anderem durch die Konzeption und wissenschaftliche Begleitung von Interventionen. Beispielhaft seien hier der Aufbau einer Gewaltschutzambulanz in Kooperation mit einem Gesundheitsamt, die Erarbeitung und Implementierung von Gewaltschutzkonzepten in stationären und ambulanten Settings der Pflege- und Gesundheitsversorgung oder die Konzeption und Implementierung von Hitzeschutzmaßnahmen für vulnerable Bevölkerungsgruppen auf kommunaler Ebene genannt. Finden derartige Projekte in erreichbarer Nähe statt, können Studierende eingebunden werden und der Praxisbezug der Forschung wird für die Studierenden und für die regionale Bevölkerung gleichermaßen erfahrbar.

Public-Health-Forschung beschränkt sich allerdings nicht auf Themen aus dem regionalen Umfeld. Epidemiologische Untersuchungen, gesundheitsökonomische Evaluationen, systematische Übersichtsarbeiten und Metaanalysen über die Wirksamkeit präventiver, diagnostischer, therapeutischer und rehabilitativer Verfahren und viele andere Fragestellungen betreffen überregionale Problemlagen unter dem Fokus des Zusammenhangs von soziodemografischen Faktoren, Umwelteinflüssen und Gesundheit, der Verteilung von Gesundheitschancen, des Zugangs unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zur Gesundheitsversorgung usw.

Mit der Verankerung von Public Health an Hochschulen kann gewährleistet werden, dass Forschung und Gestaltungsansätze in die kritische nationale und internationale Diskussion eingebracht werden – gleichermaßen ein Instrument der Kontrolle wie der befruchtenden Weiterentwicklung von Forschungsfeldern.

New Public Health und Öffentlicher Gesundheitsdienst

Viele der Forschungsfragen von Public Health betreffen die öffentliche Gesundheitsversorgung. Die theoretische Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte für den öffentlichen Gesundheitsdienst war und ist jedoch nicht an Hochschulen, sondern an außerhochschulischen Akademien angesiedelt. Dieses Modell geht auf die sozialhygienischen Akademien in Preußen zurück, die in den 1920er Jahren für die Ausbildung der staatlichen Kreisärzte gegründet wurden (Labisch u. Tennstedt 1985, S. 60). Dass eine Qualifikation für ärztliche Aufgaben im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) neben den bereits genannten Themenfeldern von Public Health spezifische medizinische Handlungskompetenzen, insbesondere in der Gefährdungsanalyse, der medizinischen Begutachtung, dem Infektionsschutz, der sozialen Psychiatrie oder der Umweltmedizin erfordert, ist unbestritten. Hinzu kommen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Klimawandels und zunehmender Naturgefahrenlagen, neue Aufgaben, die zu vermeiden und zu bewältigen ärztliche Akteurinnen und Akteure mit Handlungsbefugnis auf kommunaler Ebene erfordert. Trotz großer thematischer Schnittmengen unterscheiden sich daher Weiterbildungskurse inhaltlich von Public-Health-Studiengängen. Erstere haben bislang überwiegend nur mittelbar an den Erkenntnissen der Public-Health-Forschung teilgehabt. Zudem sind sie Teil der Facharztausbildung, während Studiengänge zu einem akademischen Grad führen.

Wenngleich einige der 2015 formulierten Forderungen der wissenschaftlichen Akademien seitens der DGPH auf Kritik stießen, gab diese Stellungnahme doch Anstöße für eine Intensivierung der Diskussion um die Neuorientierung der Public-Health-Akteure in Wissenschaft und Praxis, auch unter den Gesichtspunkten Kooperation und Einbezug des ÖGD. Wörtlich heißt es in der Stellungnahme: „Ein starker Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD) und eine angemessene Ausbildung sind wichtige Voraussetzungen für ein funktionierendes Public-Health-System“ (Leopoldina et al. 2015, S. 8).

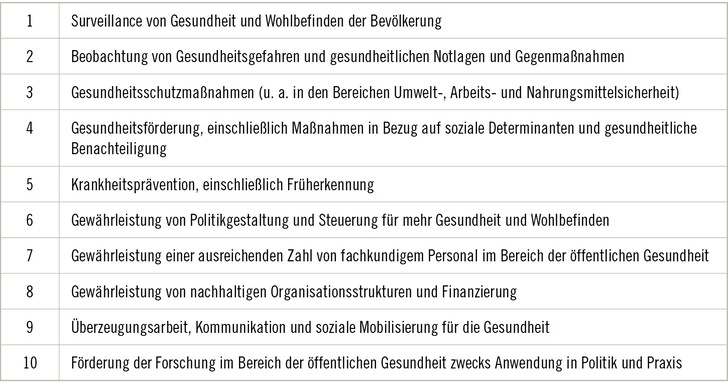

Dem Vorschlag der wissenschaftlichen Akademien folgend wurde ein „Zukunftsforum Public Health“ (ZfPH) initiiert, in dem Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaft und der Praxis an der Entwicklung einer Public-Health-Strategie für Deutschland arbeiten (ZfPH 2021, s. „Weitere Infos“). Strategisches Basiskonzept des aktuellen Eckpunktepapiers bilden die zehn „Essential Public Health Operations“ der WHO Europa (2012, S. „Weitere Infos“; ➥ Tabelle 1). In der Rubrik „Personal“ fordert das Eckpunktepapier unter anderem die „Stärkung der Akademien für Öffentliches Gesundheitswesen mit mehr Interprofessionalität in der Lehre“ sowie die „Einrichtung von Lehrstühlen für Öffentliche Gesundheit an ausgewählten (medizinischen oder gesundheitswissenschaftlichen) Fakultäten“ (ZfPH 2021, S. 48). Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) konsentierte im Jahr 2018 ein Leitbild für den ÖGD, in dem es heißt: „Die Verbindung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes mit der Wissenschaft muss sowohl in der Forschung als auch in der Aus- und Weiterbildung sowie in der Praxis gestärkt werden“ (GMK 2018). Und nicht zuletzt brachte der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) einen Vorschlag für ein „Johann-Peter-Frank-Kooperationsmodell“ mit den Kernelementen spezifischer Promotions- und Forschungsprogramme und der Etablierung des Fachs Öffentliche Gesundheit an medizinischen Fakultäten in die Diskussion (Teichert et al. 2016).

Dennoch bedurfte es (wie in alten Zeiten) einer Seuche, um dieser Entwicklung auch einen finanziellen Schub zu geben. Der „Pakt für den ÖGD“ (BMG 2020, s. „Weitere Infos“) macht nun die Umsetzungen einer der Forderungen der BVÖGD möglich: An vier Medizinischen Fakultäten werden die ersten Professuren für Öffentliche Gesundheit beziehungsweise Öffentliches Gesundheitswesen etabliert. Die Zukunft wird zeigen, ob es ihnen gelingt, an die Traditionen der sozialen Medizin des 19. Jahrhunderts anzuknüpfen und in der Zusammenarbeit von Public Health und Öffentlichem Gesundheitsdienst eine sachgerechte und politisch zeitgemäße Antwort auf die nationalen und globalen Herausforderungen der Gesundheitsförderung und Krankheitsvermeidung zu finden.

Interessenkonflikt: Es bestehen keine Interessenkonflikte.

Literatur

BGM – Bundesministerium für Gesundheit: Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. 2020. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/pak…

Blättner B, Diercks ML: Lehre in Public Health: Entwicklung und Herausforderungen in Deutschland. In: Schmidt-Semisch H, Schorb F (Hrsg.): Public Health. Disziplin – Praxis – Politik. Berlin: Springer VS, 2021, S. 179–194.

Bollinger H: Die Entstehung des Ärztestandes. Eine professionstheoretische Untersuchung in subjektorientierter Perspektive. Dissertation an der Fakultät für Theoretische Medizin der Universität Ulm, 1988.

Gerhardus A, Blättner B, Bolte G et al.: Public und Global Health in Deutschland stärken – Eine Einordnung der Stellungnahme „Public Health in Deutschland“ der wissenschaftlichen Akademien vom 16.06.2015. Gesundheitswesen 2015; 77: 596–599.

Gesundheitsministerkonferenz GMK: Leitbild für einen modernen Öffentlichen Gesundheitsdienst. Zuständigkeiten. Ziele. Zukunft, 2018. https://www.bzoeg.de/aktuelles-leser/GMK-91-Leitbild-OeGD.html?file=fil…

Göckenjan G: Kurieren und Staat machen. Gesundheit und Medizin in der bürgerlichen Welt. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985.

Kickbusch I: The contribution of the World Health Organization to a new public health and health promotion. Am J Public Health 2003; 93: 383–388.

Labisch A, Tennstedt F: Der Weg zum „Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens“ vom 3. Juli 1934. Entwicklungslinien und -momente des staatlichen und kommunalen Gesundheitswesens in Deutschland. Schriftenreihe der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf, 1985. https://kobra.uni-kassel.de/bitstream/handle/123456789/2010051932909/Te…

Labisch A, Tennstedt F: Gesundheitsamt oder Amt für Volksgesundheit? Zur Entwicklung des öffentlichen Gesundheitsdienstes seit 1933. In: Frei N (Hrsg): Medizin und Gesundheitspolitik in der NS-Zeit. Schriftenreihe der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. Sondernummer, 1991: 35–68.

Leopoldina, acatech, Union der deutschen Akademien der Wissenschaften: Public Health in Deutschland. Strukturen, Entwicklungen und globale Herausforderungen. Stellungnahme, Juni, 2015. https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2015_Public_Health…

Mc Keown T: Die Bedeutung der Medizin. Traum, Trugbild oder Nemesis? Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1982.

Plessner H: Die verspätete Nation. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1974.

Rosenbrock R: Die Umsetzung der Ottawa Charta in Deutschland. Prävention und Gesundheitsförderung im gesellschaftlichen Umgang mit Gesundheit und Krankheit. WZB Discussion Paper, No. P 95-201, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin,1998.

Schipperges H: Utopien der Medizin. Salzburg: Otto Müller Verlag, 1968.

Schwartz FW: Entwicklung von Public Health in Deutschland. Public Health Forum 1995; 3: 3–7.

Teichert U, Kaufhold C, Rissland J, Tinnemann P, Wildner M: Vorschlag für ein bundesweites Johann-Peter Frank Kooperationsmodell im Rahmen der nationalen Leopoldina-Initiative für Public Health und Global Health. Eine Stellungnahme des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) e.V. Gesundheitswesen 2016; 78: 473–476.

WHO Europa: Europäischer Aktionsplan zur Stärkung der Kapazitäten und Angebote im Bereich der öffentlichen Gesundheit, 2012. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336412/62wd12g-rev1-EA…

ZfPH – Zukunftsforum Public Health: Eckpunkte einer Public-Health-Strategie für Deutschland. Berlin: Zukunftsforum Public Health, 2021. www.zukunftsforum-public-health.de/public-health-strategie

Weitere Infos

BMG – Bundesministerium für Gesundheit: Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. 2020

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/pak…

WHO Europa: Europäischer Aktionsplan zur Stärkung der Kapazitäten und Angebote im Bereich der öffentlichen Gesundheit, 2012

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336412/62wd12g-rev1-EA…

ZfPH – Zukunftsforum Public Health: Eckpunkte einer Public-Health-Strategie für Deutschland. Berlin: Zukunftsforum Public Health, 2021

www.zukunftsforum-public-health.de/public-health-strategie

Kernaussagen

Koautor

Prof. i. R. Dr. rer. biol. hum. Heinrich Bollinger

Hochschule Fulda, AG für psychosoziale Versorgung e. V.