Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.

Mental health in the manufacturing environment – The importance of the risk assessment of mental stress for

a healthy working environment at Merck

The risk assessment of mental stress is crucial for the promotion of mental health in the workplace. This article explains the legal framework and the standardised process of the risk assessment at Merck. Involving employees in all steps ensures that their perspectives and needs are taken into account. Special conditions of the manufacturing environment require specific adjustments to the risk assessment process, which are taken up as practical recommendations in this article.

Psychische Gesundheit im Produktionsumfeld – Die Bedeutung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen für ein gesundes Arbeitsumfeld bei Merck

Die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (GBU PsyBel) ist entscheidend für die Förderung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz. Dieser Beitrag erläutert die rechtlichen Grundlagen und den standardisierten Prozess der GBU PsyBel bei Merck. Durch die Einbindung der Mitarbeitenden in alle Schritte wird sichergestellt, dass ihre Perspektiven und Bedürfnisse berücksichtigt werden. Dabei erfordern Besonderheiten im Produktionsumfeld spezifische Anpassungen im GBU-Prozess, die als Praxisempfehlungen in diesem Beitrag aufgegriffen werden.

Kernaussagen

Rechtliche Grundlagen

Die Forderung nach der Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen (GBU PsyBel) ist gesetzlich in §5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) geregelt. So wird der Arbeitgeber dazu angehalten, dass „eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und psychische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird“ (§ 4 ArbSchG). Um dieser Forderung nachzukommen, sollen die für die Mitarbeitenden mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen identifiziert und erforderliche Maßnahmen zu deren Behebung umgesetzt werden. Wie ein Arbeitgeber die Gefährdungsbeurteilung konkret umzusetzen hat, ist gesetzlich nicht näher beschrieben.

Als Hilfestellung zur Orientierung wird auf die Richtlinien der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) verwiesen, in denen die entsprechenden Gestaltungsbereiche sowie Praxisempfehlungen zur Umsetzung erläutert werden. Zu den Gestaltungsbereichen nach der GDA gehören demnach vor allem die Arbeitsinhalte/-aufgaben, die Arbeitsorganisation, die Arbeitszeit, die sozialen Beziehungen bei der Arbeit, die Arbeitsumgebungsbedingungen sowie die Verwendung von Arbeitsmitteln.

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz sind per Definition wertneutral zu verstehen und werden als „die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken“ verstanden (DIN EN ISO 10075-01).

Andauernde psychische Belastungen am Arbeitsplatz können sowohl positiv als auch negativ wirken und Beanspruchungsfolgen nach sich ziehen. Von einer positiven Beanspruchung wird gesprochen, wenn Belastungen anregend wirken, die Beschäftigten durch diese also motiviert werden oder sich weiterentwickeln. Von negativer Beanspruchung ist dann die Rede, wenn die gegebenen Belastungsfaktoren zu Demotivation, Ermüdung, längeren Ausfallzeiten oder hoher Fluktuation am Arbeitsplatz führen. Ob negative Beanspruchungsfolgen auftreten, ist abhängig von Dauer und Intensität der Belastungen sowie von den persönlichen Voraussetzungen und Bewältigungsstrategien der Mitarbeitenden.

Auf dem Weg zu einem gesunden Arbeitsumfeld: die GBU PsyBel bei Merck

Bei Merck folgt die GBU PsyBel einem standardisierten Prozess in Anlehnung an das Arbeitsschutzgesetz sowie an die Leitlinien der GDA. Fachverantwortlich für die Durchführung und Steuerung des Prozesses ist das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM), wenngleich auch relevante Schnittstellenpartner wie Personalmanagement, Betriebsrat und die zuständigen Sicherheitsfachkräfte involviert und zur Unterstützung hinzugezogen werden.

Wie ist der Prozess gestaltet?

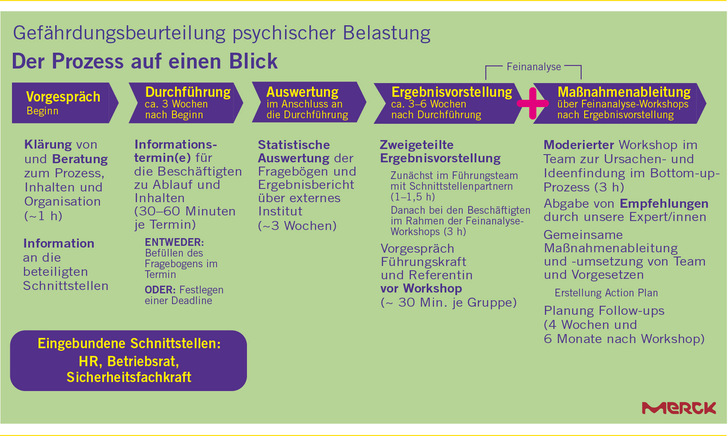

Der Prozess bei Merck folgt im Wesentlichen den fünf nachfolgend beschriebenen Schritten. Eine detaillierte Übersicht des Prozesses ist zudem in ➥ Abb. 1 dargestellt.

Planung der Umsetzung mit dem durchführenden Bereich

Der Prozess wird im Vorfeld mit dem Bereichsverantwortlichen abgestimmt. Dazu gehören vor allem die Kommunikation an die Belegschaft sowie die Planung von Terminen für die Information, Datenerhebung sowie für Feinanalyse-Workshops zur Aufarbeitung der Ergebnisse durch die Belegschaft. Bereiche mit sehr heterogener Mitarbeitendenstruktur, die beispielsweise große Unterschiede in Aufgabenfeldern, Zuständigkeiten, räumlichen Bedingungen oder sozialen Aspekten aufweisen, werden zudem in Untergruppen entsprechend der verschiedenen Tätigkeitsprofile unterteilt, um möglichst spezifische Belastungsfaktoren zu identifizieren und dedizierte Maßnahmen ableiten zu können.

Information und Datenerhebung

Im Rahmen eines Informationstermins werden die Mitarbeitenden zur GBU PsyBel und dem dazugehörigen Prozess bei Merck informiert und aufgeklärt. Je nach Bedarf des Bereichs sind auch mehrere Informationstermine möglich, um möglichst allen Beschäftigten die Teilnahme zu ermöglichen. Anschließend werden die gegebenen Belastungs- und Beanspruchungsfaktoren am Arbeitsplatz mithilfe eines anonymen Fragebogens gemäß den GDA-Leitlinien erfasst. Das bei Merck eingesetzte Messinstrument ist der Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ).

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Eine Auswertung ist aus Datenschutzgründen nur bei einem Mindestrücklauf von zehn Personen sowohl für den Gesamtbereich als auch für potenzielle Untergruppen möglich.

Datenanalyse und Auswertung

Die Auswertung der Fragebögen dauert in etwa drei Wochen und erfolgt über ein externes Institut, um den Datenschutz und die Anonymität der Befragten zu gewährleisten. Merck hat entsprechend keinerlei Zugriff auf die Rohdaten der Befragung und erhält lediglich einen aggregierten Ergebnisbericht. Bei der Datenanalyse werden externe und interne Vergleichswerte herangezogen, um die Bereichsergebnisse gezielt einordnen zu können.

Ergebnisvorstellung und Feinanalyse-Workshops

Die Ergebnisvorstellung zur Befragung erfolgt zunächst im Führungsteam und bei den involvierten Schnittstellenpartnern. Der Ergebnisbericht umfasst sowohl detaillierte Vergleiche der Ergebnisse je Subskala als auch eine Zusammenfassung der offenen Antworten.

Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse den Mitarbeitenden im Rahmen eines moderierten dreistündigen Feinanalyse-Workshops vorgestellt und besprochen. Der Workshop folgt einem „Bottom-up“-Ansatz: So identifizieren und priorisieren die Beschäftigten gemeinsam die für sie relevanten Fokusthemen in Bezug auf psychische Belastungen an ihrem Arbeitsplatz. Im Anschluss werden Maßnahmenvorschläge in Kleingruppen auf Einzel-, Team- und Führungsebene zur Verbesserung der identifizierten Handlungsfelder unter Ausschluss der jeweiligen Vorgesetzten diskutiert und erarbeitet. Die Maßnahmen werden demnach nicht von anderen vorgegeben, sondern von den Betroffenen direkt benannt. Die Praxis zeigt, dass die kollektive Lösungsfindung und intensiven Gespräche währenddessen bereits zur Teamentwicklung und zur Stärkung des Zusammenhalts untereinander beitragen.

Die Kleingruppenergebnisse werden den Führungskräften am Ende des Workshops präsentiert. Die Führungskräfte haben hier die Möglichkeit, die eingebrachten Vorschläge zu kommentieren und Verständnisfragen zu stellen. Der Auftrag an die Vorgesetzten ist es, im Nachgang an die Workshops die Maßnahmenvorschläge auf Umsetzbarkeit zu prüfen und in einem Maßnahmenplan festzuhalten, der klare Timelines und Zuständigkeiten enthält. Der finalisierte Plan wird gemeinsam mit dem Team rückbesprochen und die definierten Maßnahmen im Nachgang angestoßen.

Wirksamkeitskontrolle

Maßgeblich für den Erfolg des Prozesses ist die Maßnahmenumsetzung: Zum einen sollen Gefährdungen am Arbeitsplatz minimiert werden, zum anderen wird seitens des Bereichs und vor allem seitens der Beschäftigten viel Vertrauen und Arbeit in die vorangegangenen Prozessschritte gesteckt. Somit sollte die Maßnahmenumsetzung oberste Priorität haben, damit die Mitarbeitenden sich ernstgenommen und gehört fühlen.

Der finalisierte Maßnahmenplan wird daher vier Wochen nach Stattfinden des Workshops erstmals in einem ersten Nachgespräch zwischen Führungskräften und dem BGM besprochen. Ein zweites Nachgespräch findet nach einem halben Jahr statt, um den Umsetzungsstand und die Wirksamkeit der festgehaltenen Maßnahmen zu prüfen. Parallel erfolgt eine Kurzbefragung an die Mitarbeitenden, die die Zufriedenheit der Maßnahmenumsetzung und -wirksamkeit abfragt, um ein ganzheitliches Bild zum Maßnahmenerfolg und der Situation im Bereich zu erhalten. Bei Bedarf werden weiterführende Maßnahmen besprochen und aufgetretene Herausforderungen offen diskutiert.

Besonderheiten und Herausforderungen in der Produktion

Bei Merck gibt es vielseitige Berufsfelder mit unterschiedlichen Tätigkeitsprofilen. Damit einhergehend liegen je nach Tätigkeit auch andere Belastungsfaktoren vor. Bei der Durchführung der GBU PsyBel gilt es, eben diese zu berücksichtigen und den beschriebenen Prozess bei Bedarf auf die Gegebenheiten des Bereichs anzupassen.

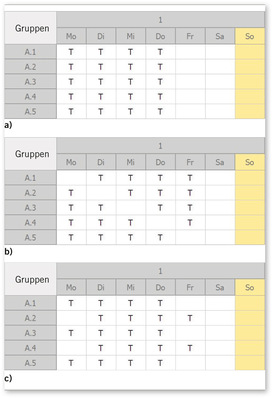

Eine Besonderheit stellt dabei das Produktionsumfeld dar: Neben den offensichtlichen Aspekten der schweren körperlichen Anforderungen und erschwerten Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Schichtarbeit ist der Arbeitsalltag im Gegensatz zu anderen Arbeitsplätzen stark durchgetaktet und fremdbestimmt. Schichtbetriebe haben weiterhin die Hürde, dass die Mitarbeitenden bis auf einzelne gemeinsame Schulungstage im Jahr nur in seltenen Fällen als Abteilung zusammenkommen und so wenig direkter persönlicher Austausch über die Schichten hinweg erfolgt. Zudem haben die Mitarbeitenden keinen regelmäßigen Zugang zu Computern und Informationen, was die Kommunikation untereinander zusätzlich erschwert. Hinzukommt außerdem der teils immer noch stigmatisierte Blick auf psychische Gesundheit und eine eingeschränkte Offenheit dem Thema gegenüber.

Handlungsempfehlungen für das Produktionsumfeld

Für die Umsetzung der GBU PsyBel heißt das konkret, die im Produktionsumfeld gegebenen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und den Prozess in Anlehnung an diese zu planen. Als Praxisempfehlung lassen sich daher folgende Handlungsempfehlungen geben:

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die GBU PsyBel nicht nur zur Identifizierung von Belastungen dient, sondern auch aktiv zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Förderung einer offenen Unternehmenskultur beiträgt. Die kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Maßnahmen stellen sicher, dass auf die Bedürfnisse der Beschäftigten eingegangen und ein Arbeitsumfeld geschaffen wird, in dem sie ihr volles Potenzial entfalten können. Insbesondere für das Produktionsumfeld birgt der Prozess große Chancen, um an bestehenden Herausforderungen zu arbeiten und die gemeinsame Lösungsfindung zu fördern.

Interessenkonflikt: Die Autorin ist als Expert Health Management bei der Merck KGaA, Darmstadt, beschäftigt. Weitere Interessenkonflikte liegen nicht vor.

Literatur

DIN EN ISO 10075-01:2018. Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung – Teil 1: Allgemeine Aspekte und Konzepte und Begriffe (ISO 10075-1:2017). https://dx.doi.org/10.31030/2654667

Online-Quelle

Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA): Leitlinie Beratung und Überwachung bei psychischer Belastung am Arbeitsplatz. Geschäftsstelle der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2018.

https://www.gda-portal.de/DE/Downloads/pdf/Leitlinie-Psych-Belastung