Violence against nurses in emergency departments. An explorative analysis of stress, coping strategies and personality

Objectives: The aim of this work is to determine the prevalence and type of violence, feelings of stress, stress symptomatology, coping strategies and personality traits and to examine correlations between these variables.

Methods: The nationwide survey targeted nurses in accordance with the German Nursing Professions Act who worked in the emergency department. Hospitals with emergency departments were contacted via an electronic cover letter (N = 1479). The online questionnaire included items on the prevalence of verbal, physical and sexual violence, reporting behaviour, perception of stress, stress symptomatology, coping strategies, personality traits and socio-demographic information. Hypotheses were tested with regression analyses. In addition, guided expert interviews were conducted (mixed methods).

Results: 250 nurses participated in the survey. Violence against nurses in the emergency department workplace is common, places great stress on most victims and correlates significantly with stress. The central coping strategies of positive thinking, active stress management and social support are above average, but have no influence on the stress symptoms, because affected persons do not talk about experienced violence due to fear, shame and feelings of guilt. Risk factors for experiencing violence are little work experience, victim behaviour and female gender. No correlation was found between personality and experienced violence.

Conclusion: Organisations and managers should take more responsibility for this issue, comply with regulations of the Occupational Safety and Health Act and introduce measures for prevention and aftercare in a targeted manner based on a risk assessment involving employees. Patient assaults should be reported to the employers' liability insurance association as an occupational accident. Even if there are no injuries, patient assaults should always be documented confidentially within the company. Employees should be made more aware that violence is not part of their job, reject the role of victim, not be afraid to report assaults and seek help.

Keywords: workplace violence – emergency department – coping strategies – personality – health consequences

ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2022; 57: 98 –105

doi:10.17147/asu-1-167090

Gewalt gegen Pflegende in Notaufnahmen. Eine explorative Analyse zu Stressbelastung, Coping und Persönlichkeit

Zielstellungen: Ziel dieser Arbeit ist es, die Prävalenz und Art der Gewalt, Belastungsempfinden, Stresssymptomatik sowie Copingstrategien und Persönlichkeitsmerkmale zu ermitteln und Zusammenhänge dieser Variablen zu untersuchen.

Methoden: Die bundesweite Befragung richtete sich an Pflegende gemäß dem Pflegeberufegesetz am Arbeitsplatz Notaufnahme. Der Kontakt erfolgte über ein elektronisches Anschreiben aller Krankenhäuser mit Notaufnahme (n = 1479). Der Onlinefragebogen beinhaltet Items zu Prävalenz von verbaler, körperlicher und sexualisierter Gewalt, Meldeverhalten, Belastungsempfinden, Stresssymptomatik, Copingstrategien, Persönlichkeitsmerkmalen und soziodemografischen Angaben. Die Hypothesen wurden mit Regressionsanalysen überprüft. Ergänzend wurden leitfadengestützte Experteninterviews geführt (Methodenmix).

Ergebnisse: An der Befragung nahmen 250 Pflegekräfte teil. Gewalt gegen Pflegekräfte am Arbeitsplatz Notaufnahme kommt häufig vor, belastet die meisten Betroffenen sehr und korreliert signifikant mit Stress. Die zentralen Copingstrategien positives Denken, aktive Stressbewältigung und soziale Unterstützung sind überdurchschnittlich ausgeprägt, haben jedoch keinen Einfluss auf die Stresssymptomatik, denn Betroffene sprechen aus Angst, Scham und Schuldgefühlen nicht über erlebte Gewalt. Risikofaktoren für Gewalterfahrung sind wenig Berufserfahrung, Opferverhalten und weibliches

Geschlecht. Es wurde kein Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und erlebter Gewalt festgestellt.

Schlussfolgerung: Organisationen und Führungskräfte müssen Verantwortung für dieses Thema übernehmen, Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes einhalten und Maßnahmen zur Prävention und Nachsorge anhand einer

Gefährdungsbeurteilung unter Einbindung der Mitarbeiter zielgerichtet einführen. Übergriffe von Patientinnen und Patienten sollten der Unfallversicherung konsequent als Arbeitsunfall angezeigt und auch bei fehlenden Verletzungen immer vertraulich betriebsintern dokumentiert werden. Beschäftigte sollten in ihrem Bewusstsein gefördert werden, dass Gewalt nicht zu ihrem Job gehört, die Opferrolle verlassen und sich trauen, Übergriffe zu kommunizieren und Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Schlüsselwörter: Gewalt am Arbeitsplatz – Notaufnahme – Copingstrategien – Persönlichkeit – Gesundheitsfolgen

Einleitung

In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen treffen viele Menschen mit unterschiedlichen Erwartungen und Rollenverständnissen aufeinander, die es in der pflegerischen Beziehungsarbeit zu harmonisieren gilt. Dabei spielt der Faktor Macht eine zentrale Rolle, da zwischen Pflegekräften und Patientinnen/Patienten ein Machtgefälle, vorerst zugunsten der Pflegenden, besteht, das Gewalthandlungen durch Nichtbeachten, verbale Gewalt bis hin zu Misshandlung und Patiententötung begünstigen kann (Schreiner 2001). Öffentlichkeitswirksame Fälle in der jüngeren Vergangenheit sind beispielsweise der im Jahr 2019 wegen Mordes an 85 Patientinnen und Patienten zu lebenslanger Freiheitstrafe verurteilte Krankenpfleger Niels H. (Spiegel 2019) und gegenwärtig laufende Ermittlungen gegen einen Pfleger, der in einem Münchener Krankenhaus mindestens drei Erkrankte mit Medikamentenüberdosen in lebensgefährliche Situationen gebracht haben soll (Stern 2020). Aber auch Patientinnen und Patienten haben viele mitunter subtile Möglichkeiten, Macht auszuüben (Schreiner 2001). Weiterhin ist auch Mobbing als eine Form von Gewalt unter Pflegekräften virulent, da Stress und extremer Leistungsdruck die Entstehung von Konflikten fördern und zu Machtspielen in einem kranken System führen, in dem kaum Konfliktmanagement durchgeführt und Frühsignale ignoriert oder übersehen werden (pflegen-online 2020). In dieser Arbeit richtet sich der Fokus auf von Patientinnen und Patienten ausgehende Gewalthandlungen im Setting Notaufnahme.

Nachdem das Thema Gewalt gegen Pflegekräfte lange Zeit von Betroffenen und Organisationen bagatellisiert und tabuisiert wurde und insbesondere Notaufnahmen als Hochrisikobereiche gelten (Schuffenhauer u. Güzel-Freudenstein 2019), ist nun der Beginn eines Umdenkens zu beobachten. Schablon und Kollegen (2018) stellen fest, dass inzwischen Präventionsangebote geschaffen wurden und wahrgenommen werden. Inzwischen wurde, wie auch von Schuffenhauer u. Güzel-Freudenstein (2019) empfohlen, Gewalt gegen diese Personengruppe unter denselben Schutz gestellt, wie dies bei Polizei- und Vollstreckungsbeamten der Fall ist (StGB § 115 Abs. 3). Auch werden vermutlich durch die Sensibilisierung gewalttätige Übergriffe öfter dem Unfallversicherer gemeldet (Schablon et al. 2018). Darüber hinaus wurde in ersten Untersuchungen ein positiver Effekt auf das Belastungsempfinden der Betroffenen durch eine gute Vorbereitung der Organisation festgestellt (Schablon et al. 2012, 2018). Zwei Metaanalysen belegen den Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Psychopathologie (Kotov et al. 2010; Malouff et al. 2005). So stehen Persönlichkeitsmerkmale signifikant im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Auftreten von psychischen Störungen (Khan et al. 2005; Krueger et al. 1996), Job Burnout (Bakker et al. 2006; Rössler et al. 2013), psychotischen Symptomen (Rössler et al. 2015) und Anfälligkeit für Stimmungsstörungen (De Graaf et al. 2002; Kendler et al. 2006). Insbesondere gibt es einen signifikanten Zusammenhang zwischen Neurotizismus und akuter Angst, traumatischer Belastung und maladaptiver Stressbewältigung, während Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit in einem positiven Zusammenhang mit sozialer Aktivität nach einem kritischen Ereignis stehen (Hengartner et al. 2017).

Ziel

Ziel der vorliegenden Studie war es, die Prävalenz und Art der Gewalt, Belastungsempfinden, Stresssymptomatik, Copingstrategien und Persönlichkeitsmerkmale zu ermitteln und Zusammenhänge dieser Variablen zu untersuchen. Folgende Hypothesen wurden geprüft:

H1: Die zum Umgang mit Übergriffen von Patientinnen und Patienten eingesetzten Copingstrategien wirken sich auf die Stresssymptomatik aus.

H2: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und der Prävalenz von Gewaltereignissen.

H3: Es besteht ein Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Stress.

Methoden

Die explorative Untersuchung wurde als Methodenmix durchgeführt. Bei der quantitativen Datenerhebung mittels eigens für die Zielgruppe entwickeltem Fragebogen wurde das Pflegepersonal der Notaufnahmen der beteiligten Kliniken zu den Kategorien „Vorkommen und Art von Gewalt am Arbeitsplatz“, „Belastungsempfinden“ und „Meldeverhalten“ befragt. Zudem wurden Beanspruchung, Coping und Persönlichkeitsmerkmale mit den standardisierten Testinstrumenten „SCI“ und „B5T“ (Satow 2012) erhoben und jeweils auf einer Skala von 1 (geringe Ausprägung) bis 9 (starke Ausprägung) gemessen. Eingeschlossen wurden in der explorativen Studie, die im Rahmen einer Abschlussarbeit des Masterstudiengangs Wirtschaftspsychologie entstand, Pflegende gemäß dem Pflegeberufegesetz (PflBG) am Arbeitsplatz Notaufnahme in allen Bundesländern. Der Feldzugang erfolgte mit einem elektronischen Anschreiben aller Krankenhäuser mit Notaufnahme und aller Versorgungsstufen in Deutschland (n = 1479), die über das Deutsche Krankenhausverzeichnis identifiziert wurden. In dem Anschreiben wurde den Entscheidungsträgern der Einrichtungen das Forschungsvorhaben vorgestellt, verbunden mit der Bitte, den Link der Onlinebefragung an die Pflegekräfte in der Notaufnahme weiterzuleiten. War die jeweilige Klinikleitung grundsätzlich mit der Durchführung der Befragung einverstanden, wurde der Link der Onlinebefragung von diesen an die Pflegekräfte der Notaufnahme weitergeleitet. In der Einleitung des Online-Fragebogens wurden die potenziellen Teilnehmenden zunächst über das Forschungsvorhaben und die Verwendung der Befragungsergebnisse informiert sowie darüber aufgeklärt, dass die Teilnahme freiwillig ist und anonym erfolgt. Daher wurden zu keinem Zeitpunkt personenbezogenen Daten oder zur Einrichtung erfragt, so dass weder Rückschlüsse auf Personen oder Kliniken möglich sind. Das Einverständnis wurde jeweils von den Teilnehmenden mit dem Absenden des Fragebogens gegeben. Insgesamt haben 250 Pflegende aus allen Bundesländern, außer Bremen, teilgenommen. Es sind Einrichtungen aller Versorgungsstufen mit Notaufnahme vertreten.

Die Darstellung der Stichproben erfolgte durch deskriptive Statistik, die Zusammenhänge der Variablen wurden mit logistischen Regressionsmodellen (Berechnung mit SPSS) überprüft.

Die qualitative Datenerhebung erfolgte anhand leitfadengestützter Experteninterviews. Ausgehend von den Hypothesen und nach Analyse der zur Fragestellung identifizierten Literatur wurden die Fragen des halbstrukturierten Interviewleitfadens nach dem SPSS-Prinzip (Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsumieren) erstellt (Helfferich 2011; Diekmann 2012).

Die Zielgruppe waren Sachverständige mit mindestens 10 Jahre Berufserfahrung, die sich in ihrer Funktion in der Prävention und Nachsorge von Gewalt am Arbeitsplatz beschäftigen. Anhand dieser Einschlusskriterien wurden drei Interviews mit Expertinnen und Experten aus den Bereichen Arbeitsmedizin, Deeskalationstraining/Polizei- und Notfallpsychologie durchgeführt.

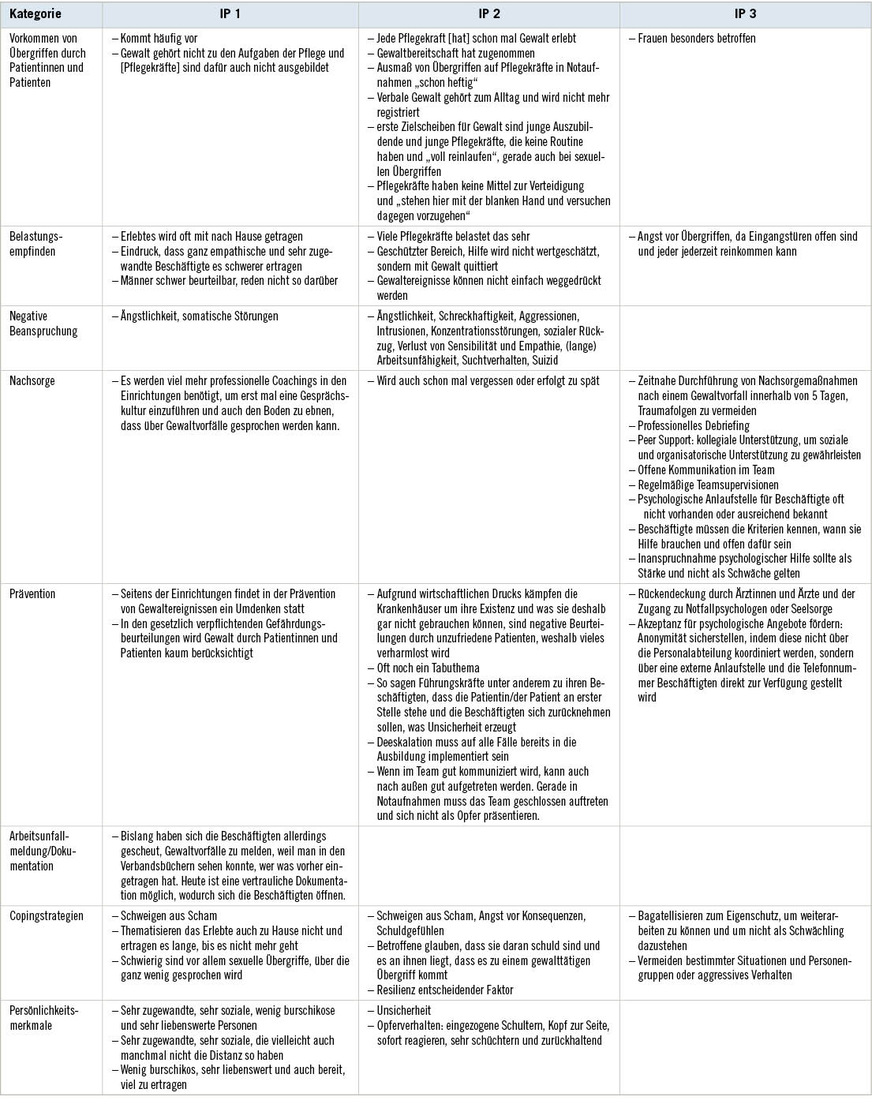

Die Interviews wurden nach der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet. Durch die deduktive Vorgehensweise konnten die Kategorien „Vorkommen von Patientenübergriffen“, „Stressbelastung“, „Ursachen“, „Persönlichkeit“, „Coping“, „Prävention“, „Nachsorge“ und „Anmerkungen“ auf Grundlage der Basishypothesen gebildet werden (Flick et al. 2013). Nach Kodierung durch Zuordnung des Textmaterials der Interviews zu den Kategorien erfolgte die inhaltsanalytische Auswertung anhand der Interpretation der Interviewaussagen (Mayring 1995).

Ergebnisse

An der bundesweiten Befragung nahmen n = 250 Pflegende teil, davon waren 72 % der teilnehmenden Pflegekräfte weiblich und 28 % männlich. Am häufigsten vertreten war die Altersgruppe der bis 29-Jährigen sowie der 30- bis 39-Jährigen.

Vorkommen von Gewalt gegen Pflegende in Notaufnahmen in den letzten 12 Monaten

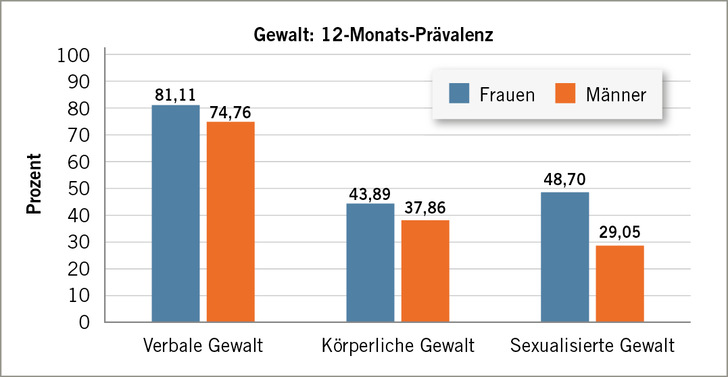

Von verbaler Gewalt durch Patientinnen und Patienten in den letzten 12 Monaten berichten 81,11 % der weiblichen und 74,76 % der männlichen Teilnehmenden. Die Prävalenz von körperlicher Gewalt in den letzten 12 Monaten beträgt bei den Frauen 43,89 % und bei den Männern 37,86 %. Die Prävalenz von sexualisierter Gewalt in den letzten 12 Monaten beträgt bei den Frauen 48,70 % und bei den Männern 29,05 %. Damit sind weibliche Pflegende häufiger von Gewalt betroffen als ihre männlichen Kollegen

(➥ Abb. 1).

Auch in den Experteninterviews wird berichtet, dass Gewalt gegen Pflegende in Notaufnahmen häufig vorkommt und jede Pflegekraft bereits Gewalt erlebt hat. Weiterhin hat die Gewaltbereitschaft zugenommen und das Ausmaß der Übergriffe sei „schon heftig“. Verbale Gewalt gehört zum Alltag und wird von den Betroffenen nicht mehr registriert. Erste Zielscheiben für Gewalt sind Auszubildende und junge Pflegekräfte, die noch keine Routine haben und „voll reinlaufen“, das gilt besonders für sexuelle Übergriffeund für Frauen. Dabei gehört Gewalt nicht zu den Aufgaben der Pflegenden. Sie sind dafür auch nicht ausgebildet, haben keine Mittel zur Verteidigung und „stehen hier mit der blanken Hand und versuchen dagegen vorzugehen“ (➥ Tabelle 1).

Daher kommt der Prävention eine entscheidende Rolle zu. Obwohl von den Expertinnen und Experten in den Einrichtungen ein Umdenken beobachtet wird, ist Gewalt gegen Pflegende oft noch ein Tabuthema und vieles wird verharmlost. Denn aufgrund des wirtschaftlichen Drucks kämpfen die Krankenhäuser um ihre Existenz und was sie deshalb „gar nicht gebrauchen können“, sind negative Beurteilungen durch unzufriedene Patientinnen und Patienten. So sagen Führungskräfte unter anderem zu ihren Beschäftigten, dass die oder der Erkrankte an erster Stelle stehe und die Beschäftigten sich zurücknehmen sollen, was Unsicherheit erzeugt. In den gesetzlich verpflichtenden Gefährdungsbeurteilungen wird Gewalt durch Patientinnen und Patienten kaum berücksichtigt. Deeskalationstraining sollte aus Expertensicht fest in die Ausbildung implementiert werden. Bedeutend in der Prävention sind auch die Fehlerkultur und die Kommunikation im Team: Wenn im Team gut kommuniziert wird, kann auch nach außen gut aufgetreten werden. Gerade in Notaufnahmen muss man als Team geschlossen auftreten und sich nicht als Opfer präsentieren. Auch die ärztlich Rückendeckung und der Zugang zu Notfallpsychologinenn und -psychologen oder Seelsorge spielen eine wichtige Rolle (s. Tabelle 1).

Table 1: Summary of significant statements qualitative questionnaire

Arbeitsunfallmeldeverhalten nach Patientenübergriffen

Lediglich 14 % der Übergriffe wurden dem Arbeitgeber oder der Berufsgenossenschaft als Arbeitsunfall gemeldet. Eine betriebsinterne Dokumentation erfolgte bei 33 % der Befragten.

In den Experteninterviews wird berichtet, dass sich Beschäftigte auch deshalb scheuen, Vorfälle zu dokumentieren, weil in den Verbandsbüchern alle Eintragungen offen eingesehen werden konnten. Ist eine vertrauliche Dokumentation gewährleistet, öffnen sich auch die Beschäftigte (s. Tabelle 1).

Belastungsempfinden und negative Beanspruchung

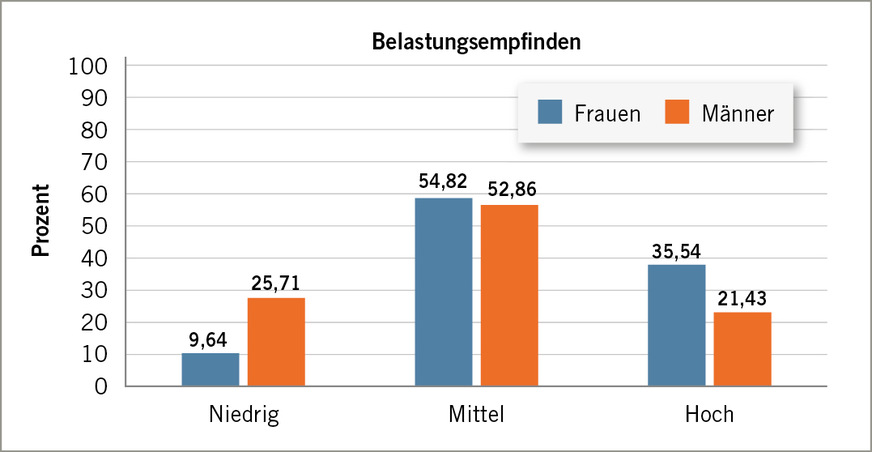

Von den Teilnehmenden gaben 9,64 % der Frauen und 25,71 % der Männer an, sich durch erlebten Gewaltvorfälle nicht beziehungsweise nur gering belastet zu fühlen. Eine mittelstarke Belastung berichten 54,82 % der Frauen und 52,86 % der Männer. Als hoch belastend empfinden 35,54 % der Frauen und 21,43 % der Männer im Dienst erlebte Gewalt (➥ Abb. 2).

Bei den negativen Beanspruchungsfolgen wurde bei allen Teilnehmenden auf einer Skala von 1 bis 9 ein Mittelwert von 2,45 (SD = 1,64) gemessen.

Es wurde ein Zusammenhang zwischen erlebter Gewalt und Stress festgestellt. Dieser ist für verbale und körperliche Gewalt signifikant (b = 0,18, p = 0,002; b = 0,10, p = 0,016) und für sexualisierte Gewalt hochsignifikant (b = 0,11, p = 0,001). Es gibt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Außerdem gibt es einen hochsignifikanten Zusammenhang zwischen dem Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus und Stress (b = 0,42, p = 0,001).

Aus den Experteninterviews geht ebenfalls hervor, dass erlebte Übergriffe viele Pflegekräfte sehr belasten. Hinzu kommt, dass diese in einem geschützten Bereich geschehen und die Hilfe nicht wertgeschätzt, sondern mit Gewalt quittiert wird. Pflegekräfte in Notaufnahmen haben Angst vor Übergriffen, da die Eingangstüren offen sind und jeder jederzeit reinkommen kann. Laut der Experteninterviews werden diese Erlebnisse häufig mit nach Hause genommen, können aber nicht einfach „weggedrückt“ werden. Als mögliche Folgen von gewalttätigen Übergriffen werden Ängstlichkeit, Schreckhaftigkeit, Aggressionen, Intrusionen, somatische Störungen, Konzentrationsstörungen, sozialer Rückzug sowie Verlust Empathie genannt bis hin zu (langer) Arbeitsunfähigkeit, Suchtverhalten und Suizid (s. Tabelle 1).

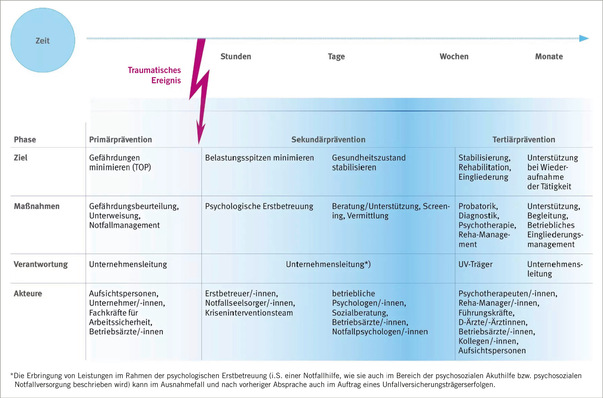

Aus Sachverständigensicht ist eine zeitnahe Durchführung von Nachsorgemaßnahmen nach einem Gewaltvorfall innerhalb von

5 Tagen sehr wichtig, um Traumafolgen zu vermeiden. In der Praxis wird das jedoch mitunter vergessen oder erfolgt zu spät. Neben einem professionell angeleiteten Debriefing ist die kollegiale Unterstützung für die soziale und organisatorische Unterstützung bedeutsam. Dazu zählen neben Peer Support eine offene Kommunikation über Gewaltvorfälle und regelmäßige Teamsupervisionen (s. Tabelle 1).

Fig. 2: Perceived stress (n = 250)

Copingstrategien

Zentrale problem- und emotionsorientierte Stressbewältigungsstrategien sind bei den Teilnehmenden überdurchschnittlich ausgeprägt. Auf einer Skala von jeweils 1 bis 9 beträgt der Mittelwert für die Strategie „positives Denken“ 7,06 (SD = 1,69), für „aktive Stressbewältigung“ beträgt der Mittelwert 6,80 (SD = 1,70) und für „soziale Unterstützung“ beträgt der Mittelwert 7,68 (SD = 1,56). Diese haben allerdings sowohl bei Frauen als auch bei Männern keinen Einfluss auf die negative Beanspruchung.

In den Interviews wird berichtet, dass aus Scham, Angst vor Konsequenzen und Schuldgefühlen Betroffene über das Erlebte schweigen: Sie glauben, dass es an ihnen liegt, wenn es zu einem Übergriff kommt, sie schuld daran sind und sie allein damit fertig werden müssen. Daher thematisieren sie das Erlebte auch zu Hause nicht und ertragen es so lange, bis es nicht mehr geht. Schwierig sind vor allem sexuelle Übergriffe, über die ganz wenig gesprochen wird. Betroffene bagatellisieren auch zum Eigenschutz, um weiterarbeiten zu können und um nicht als Schwächling dazustehen, vermeiden bestimmte Situationen und Personengruppen oder verhalten sich aggressiv. Resilienz wird bei der Bewältigung von Gewalterfahrung als entscheidender Faktor genannt. Es werden viel mehr professionelle Coachings in den Einrichtungen benötigt, um eine Gesprächskultur einzuführen und den Boden zu ebnen, dass über Gewaltvorfälle gesprochen werden kann. Oft fehlt in den Einrichtungen eine psychologische Anlaufstelle für die Beschäftigten oder ist nicht ausreichend bekannt. Beschäftigte müssen die Kriterien kennen, wann sie Hilfe brauchen und offen für psychologische Hilfe sein. Die Inanspruchnahme sollte nicht als Schwäche, sondern als Stärke gelten. Um die Akzeptanz für psychologische Angebote zu fördern, ist es wichtig, Anonymität sicherzustellen, indem diese nicht über die Personalabteilung koordiniert werden, sondern über eine externe Anlaufstelle und die Telefonnummer Beschäftigten direkt zur Verfügung gestellt wird (s. Tabelle 1).

Persönlichkeitsmerkmale

Kennzeichnend für die Wesenszüge der Teilnehmenden sind emotionale Stabilität, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Auf einer Skala von jeweils 1 bis 9 beträgt der Mittelwert für Neurotizismus 4,21 (SD = 1,79), für Verträglichkeit beträgt der Mittelwert 5,85 (SD = 1,72) und für Gewissenhaftigkeit beträgt der Mittelwert 5,70 (SD = 1,90). Es wurde kein Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen der Pflegenden und der Prävalenz von Gewalt festgestellt.

In den Interviews werden von Gewalt betroffene Pflegekräfte einerseits als sehr zugewandte, sehr soziale, wenig burschikose und sehr liebenswerte Personen beschrieben. Andererseits wird aber auch Unsicherheit und Opferverhalten festgestellt, was anhand der Körpersprache in kritischen Situationen wie eingezogenen Schultern, Kopf wegdrehen und sofortiges Reagieren beschrieben wird. Diese Personen sind oft schüchtern und zurückhaltend (s. Tabelle 1).

Diskussion

Im Vergleich mit den Studien zu Gewalt gegen Pflegende in Notaufnahmen von Schuffenhauer u. Güzel-Freudenstein (2019) und der BGW zu Gewalt in Pflege- und Betreuungsberufen (2017) kann auch diese Untersuchung belegen, dass gewalttätige Übergriffe durch Patientinnen und Patienten auf Pflegekräfte in Notaufnahmen ein virulentes Thema sind. Die Experteninterviews ergeben, dass jede Pflegekraft bereits Gewalt erlebt hat und verbale Gewalt schon gar nicht mehr registriert wird, weil sie so häufig ist und zum Alltag gehört. Auch die Beschäftigtenbefragung dokumentiert, dass das Pflegepersonal im Setting Notaufnahme am häufigsten mit verbaler Gewalt konfrontiert ist. Sowohl bei verbaler, körperlicher und sexualisierter Gewalt ist die Prävalenz bei Frauen größer als bei ihren männlichen Kollegen, was auch aus Sachverständigensicht so wahrgenommen wird. Besonders gefährdet sind junge Auszubildende und junge Pflegekräfte, die keine Routine haben, vor allem bei sexuellen Übergriffen. Aber auch Personen, die Unsicherheit ausstrahlen und sich durch ihr Verhalten und ihre Körpersprache als Opfer präsentieren, haben aus Sicht der Expertinnen und Experten ein höheres Risiko für gewalttätige Übergriffe. Dies trifft weiterhin auf Personen zu, die manchmal nicht die Distanz haben und bereit sind, viel zu ertragen. Demnach scheint es einen Zusammenhang zwischen Neurotizismus und Gewalt zu geben, allerdings konnte dies im statistischen Testverfahren nicht belegt werden. Je nach den individuellen Leistungsvoraussetzungen und Ressourcen der Betroffenen können die Belastungen zu negativen Beanspruchungsfolgen führen (Bundesverband der Unfallkassen 2005). Allerdings sind durch die fehlenden Handlungsspielräume und mangelnde Berufserfahrung Ressourcen als wesentliche Voraussetzungen für effektives Coping limitiert, mit denen Belastungen reduziert und deren gesundheitliche Auswirkungen ausgeglichen werden können (Bamberg et al. 2003). Darüber hinaus sind ungünstige Verhaltensweisen, resultierend aus fehlender Vorbereitung im Umgang mit Gewalt und bestimmte Wesenszüge potenzielle personenbezogene Risikofaktoren (Bamberg et al. 2003), die die Wahrscheinlichkeit eines Übergriffs erhöhen können. Ähnlich zu den Ergebnissen zum Belastungsempfinden von erlebter Gewalt am Arbeitsplatz von Schablon et al. und Schuffenhauer u. Güzel-Freudenstein sind auch die Befunde dieser Untersuchung. Demnach fühlen sich 90,36 % der weiblichen Pflegekräfte und 74,29 % der männlichen Pflegekräfte mittelstark beziehungsweise stark belastet. Eine geringe Belastung geben 9,64 % der betroffenen weiblichen Pflegekräfte und 25,71 % der männlichen Pflegekräfte an. Auch aus Sachverständigensicht wird geschildert, dass durch Patientinnen und Patienten verübte Gewalt viele Pflegekräfte sehr belastet. Folglich fühlen sich Pflegende am Arbeitsplatz Notaufnahme nicht sicher und rechnen jederzeit damit, dass ihnen etwas zustoßen kann (Kowalenko et al. 2012), da zusätzlich unter anderem Eingangstüren offen sind und jeder jederzeit reinkommen kann.

Ein weiterer Risikofaktor für das hohe Belastungsempfinden ist das häufige Erleben verbaler Gewalt, wonach die Stresssymptomatik durch Gewalterfahrung unabhängig vom Geschlecht zunimmt. Dies ist in besonderem Maße für sexualisierte Gewalt zutreffend. Auch andere Studien zeigen, dass sexuelle Gewalt vorkommt und viele Pflegende sich nicht den Angeboten ihrer Arbeitgeber bewusst sind (Adler et al. 2021).Trotzdem sind negative Beanspruchungsfolgen gering ausgeprägt, was für eine hohe Resilienz spricht, aber auch für die Bereitschaft, viel zu ertragen. Dafür spricht auch, dass zentrale und gut ausgeprägte Copingstrategien wie soziale Unterstützung keinen Einfluss auf die Stresssymptomatik haben. Eine andere Erklärung dafür kann sein, dass die Art, Intensität und/oder die Häufigkeit von Übergriffen dazu führen, dass sie auch mit guten Bewältigungsstrategien nicht kompensiert werden können. Der Grad des Belastungsempfindens kann auch zusammen mit dem auffallend jungen Alter der Belegschaft ein möglicher Grund für ein frühes Ausscheiden aus diesem Bereich oder sogar des Berufs sein. Dabei sind die allgemein hohen Belastungen des Pflegeberufs ebenfalls zu berücksichtigen (BAuA 2005). Unabhängig davon werden Übergriffe unterschiedlich empfunden und bewertet. Aus Sicht der Expertinnen und Expertenbesteht der Eindruck, dass ganz empathische und sehr zugewandte Beschäftigte solche Erlebnisse schwerer ertragen. Während Männer in der Hinsicht schwierig einzuschätzen sind, weil sie nicht darüber sprechen, empfinden junge Frauen Übergriffe oft nicht als solche (s. Tabelle 1). In diesem Zusammenhang zeigen die Testergebnisse, dass sich das Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus ungünstig auf die Stresssymptomatik auswirkt, da bei einer überdurchschnittlichen Ausprägung Situationen stärker als bedrohlich eingeschätzt werden. Außerdem ist Neurotizismus mit Vermeidungsverhalten verbunden und verstärkt emotionale Stressfolgen (Bamberg et al. 2003).

Problem- und emotionsorientierte Stressbewältigungsstrategien sind bedeutsam für den Umgang mit Gewalterfahrungen, da mit diesen Ressourcen Belastungen reduziert und mögliche gesundheitliche Auswirkungen kompensiert werden können (Bamberg et al. 2003). Dies geschieht beim problemorientierten Coping oft durch handlungsorientierte Tätigkeiten. Durch emotionsorientiertes Coping wird durch eine Regulierung der emotionalen Reaktion eine Anpassung an die Stresssituation bewirkt (Lazarus u. Folkman 1984). Übereinstimmend mit diesen Befunden haben Schuffenhauer u. Güzel-Freudenstein (2019) herausgefunden, dass in der Nachsorge von Patientenübergriffen bevorzugt Gespräche im Kollegenkreis und mit Führungskräften stattgefunden haben. Als besonders hilfreich werden Gespräche mit Personen empfunden, die nicht am Arbeitsplatz der Betroffenen sind und die Patientinnen und Patienten nicht kennen (Schuffenhauer u. Güzel-Freudenstein 2019). Von den Sachverständigen wird allerdings geschildert, dass Betroffene aus Scham, Angst vor Konsequenzen und Schuldgefühlen schweigen anstatt sich Hilfe zu suchen und über das Erlebte zu sprechen. Besonders diejenigen, die weniger emotional stabil und zurückhaltend sind, thematisieren das Erlebte auch zu Hause nicht und ertragen es lange, bis es nicht mehr geht. Schwierig sind vor allem sexuelle Übergriffe, über die ganz wenig gesprochen wird. Weiterhin wird auch aufgrund von Schuldgefühlen nicht über Gewaltvorfälle gesprochen, weil Betroffene das Gefühl haben, dass sie etwas falsch gemacht haben. Betroffene bagatellisieren auch zum Eigenschutz, um weiterarbeiten zu können und um nicht als Schwächling dazustehen (s. Tabelle 1). Aus den Schilderungen der Sachverständigen wird deutlich, dass auch in der Stressbewältigung der Faktor Neurotizismus eine entscheidende Rolle spielt. Die Gefühle Angst, Schuld und Scham sind bei den Betroffenen so groß, dass sie den Einsatz effektiver Copingstrategien nahezu verhindern, obwohl diese vorhanden sind. Da geeignete Copingstrategien wesentliche Voraussetzungen sind, um Belastungen zu reduzieren, können diese in Folge nicht adäquat kompensiert werden (Bamberg et al. 2003) und erhöhen damit das Risiko für negative Beanspruchungsfolgen. Das kann beispielsweise Unfälle und Fehler bei der Arbeitsausführung begünstigen oder zu Depressivität, psychosomatische Beschwerden und Nikotin-/Alkoholkonsum führen (Bamberg et al. 2003).

Da eine traumarelevante Situation grundsätzlich jeden treffen und eine akute oder posttraumatische Belastungsstörung auslösen kann, ist eine zeitnahe Durchführung von Nachsorgemaßnahmen nach einem Gewaltvorfall wichtig. In der Praxis wird das allerdings auch schon einmal vergessen oder erfolgt zu spät. Neben den einrichtungsspezifischen Angeboten bieten auch die zuständigen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen Unterstützung für versicherte Arbeitnehmer nach einem traumatisierenden Ereignis an, die unter anderem probatorische Sitzungen bei Psychotherapeuten beinhalten (DGUV 2017). Bedeutend ist hierbei auch die kollegiale Unterstützung, um die soziale und organisatorische Zuwendung zu gewährleisten. Daher ist es entscheidend, zunächst Maßnahmen zu treffen, um Angst-, Schuld- und Schamgefühle bei den Betroffenen zu reduzieren und Vertrauen zu fördern, um das Schweigen zu brechen (s. Tabelle 1). Die Art und Ausprägung von Beanspruchungsfolgen durch Gewalterfahrung sind unterschiedlich und abhängig von Vorerfahrung, Geschlecht, Resilienz und Fähigkeiten im Umgang mit Gewalt. Auch hinsichtlich des ausgeprägten Belastungsempfindens durch Gewalterfahrung ist ein erhöhtes Risiko für mögliche langfristige negative Beanspruchungsfolgen wie posttraumatische Belastungsstörungen und Burnout gegeben. Andere Untersuchungen beschreiben ebenfalls die in den Interviews geschilderten Folgen. Diese sind als unmittelbare Reaktionen auf die Übergriffe bei den meisten Beschäftigten Angst, Hilflosigkeit, Enttäuschung, Ärger und Wut. Als Konsequenz haben die Betroffenen weniger Freude an der Arbeit mit den Patientinnen und Patienten, sind vorsichtiger, angespannter und aufmerksamer (Schablon et al. 2018). Weiterhin wird ebenfalls über Gereiztheit, Schlafstörungen, Niedergeschlagenheit und Unruhe berichtet (Schuffenhauer u. Güzel-Freudenstein 2019).

Vor diesem Hintergrund gewinnen Aufklärung, Prävention und ein professioneller Umgang mit Gewalt zunehmend an Bedeutung (Schablon et al. 2018). Es liegen außerdem Erkenntnisse vor, dass ein positiver Zusammenhang zwischen guter Vorbereitung auf gewalttätige Übergriffe der Einrichtung und der Einschätzung der eigenen Arbeitsfähigkeit und dem Belastungsempfinden bei den Betroffenen besteht (Schablon et al. 2018).

Da aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Daten von Einrichtungen und Teilnehmenden erfasst wurden, kann keine Rücklaufquote berechnet werden, so dass die Repräsentativität nicht zu überprüfen ist. Durch den Methodenmix konnten die Ergebnisse der Online-Befragung mit den Interviewergebnissen ergänzt werden, die darüber hinaus gut zu den quantitativen Ergebnissen passen.

Schlussfolgerungen

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Gewalt am Arbeitsplatz Notaufnahme weiterhin allgegenwärtig ist: Risikofaktoren für Gewalterfahrung sind wenig Berufserfahrung, Opferverhalten und weibliches Geschlecht.

Folgende Maßnahmen könnten dazu beitragen, der Problematik von Gewalt gegen Pflegende in Notaufnahmen zu begegnen:

Weiterer Forschungsbedarf besteht hinsichtlich einer Evaluation der Wirksamkeit etablierter Präventions- und Nachsorgemaßnahmen, um diese dem Bedarf weiter anzupassen und auszubauen. Gegenstand weiterer Forschung kann auch sein, mit welchen konkreten Arten sexualisierter Gewalt Pflegende konfrontiert sind. Dies gilt insbesondere für männliche Pflegekräfte, die ebenfalls von sexualisierter Gewalt berichten. Außerdem sollte die Rolle der Persönlichkeit im Kontext Gewaltprävention und Einsatz effektiver Copingstrategien untersucht werden, da diese Fragen mit dieser Untersuchung nicht beantwortet werden konnten, aber zu einem besseren Verständnis beitragen würden und damit Handlungsempfehlungen für die Praxis geschaffen werden könnten. Ebenfalls sollte untersucht werden, was Betroffene daran hindert, Übergriffe zu kommunizieren, um Möglichkeiten zu finden, diese hemmenden Faktoren zu reduzieren. In dem Zusammenhang sollten auch Führungs- und Unternehmenskultur berücksichtigt werden.

Erklärung zum Ethikvotum: Die vorliegende Studie wurde im Rahmen der Masterarbeit der Erstautorin im Studiengang Wirtschaftspsychologie durchgeführt. Die gültigen Richtlinien der Hochschule sehen für die Anfertigung von Abschlussarbeiten kein Ethikvotum vor, stimmen aber inhaltlich mit den ethischen Richtlinien überein. Die Einhaltung dieser Richtlinien wurde sowohl von den Gutachtern überprüft, wovon eine die Koautorin dieses Artikels ist, als auch vom Prüfungsausschuss der Hochschule.

Interessenkonflikt: Die Autorinnen geben an, dass keine Interessenkonflikte vorliegen.

Literatur

Adler M, Vincent-Höper S, Vaupel C, Gregersen S, Schablon A, Nienhaus A: Sexual harassment by patients, clients, and residents: investigating its prevalence, frequency and associations with impaired well-being among social and healthcare workers in Germany. Int J Environ Res Public Health 2021; 18 (10): o.S.

ArbSchG (Arbeitsschutzgesetz): Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen

des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit, 1996.

Bakker AB, Van der Zee KI, Lewig KA, Dollard MF: The relationship between the

Big Five personality factors and burnout: A study among volunteer counselors. J Soc Psychol 2006; 146: 31–35.

Bamberg E, Busch C, Ducki A: Stress und Ressourcenmanagement. Strategien und Methoden für die neue Arbeitswelt. Bern: Hans Huber, 2003.

BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) (Hrsg.): Probleme und Lösungen in der Pflege aus Sicht der Arbeits- und Gesundheitswissenschaften. Dortmund, Berlin, Dresden: BAuA, 2005.

Bundesverband der Unfallkassen: Psychische Belastungen am Arbeits- und Aus-bildungsplatz – ein Handbuch. Phänomene, Ursachen, Prävention. München, 2005.

De Graaf R, Bijl RV, Ravelli A, Smit F, Vollebergh WA: Predictors of first incidence of DSM-III-R psychiatric disorders in the general population: Findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study. Acta Psychiatrica Scandinavica 2002; 106: 303–313.

DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung): DGUV Grundsatz 306-001. Traumatische Ereignisse – Prävention und Rehabilitation. Berlin: DGUV, 2017.

Diekmann A: Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. 6. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2012.

Flick U, von Kardoff E, Steinke I: Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 10. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2013.

Helfferich C: Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews. 4. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag, 2011.

Hengartner MP, van der Linden D, Bohleber L, von Wyl A: Big Five personality traits and the general factor of personality as moderators of stress and coping reactions following an emergency alarm on a Swiss university campus. Stress & Health 2017, 33: 35–44.

Kendler KS, Gatz M, Gardner CO, Pedersen NL: Personality and major depression: A Swedish longitudinal, population-based twin study. Arch Gen Psychiatr 2006, 63: 1113–1120.

Khan AA, Jacobson KC, Gardner CO, Prescott CA, Kendler KS: Personality and comorbidity of common psychiatric disorders. Br J Psychiatr 2005, 186: 190–196.

Kotov R, Gamez W, Schmidt F, Watson D: Linking „Big“personality traits to anxiety, depressive and substance use disorders: A metaanalysis. Psychol Bull 2010, 136: 768–821.

Kowalenko T, Cunningham R, Sachs CJ et al.: Violence: recognition, management, and prevention. workplace violence in emergency medicine: current knowledge and future directions. J Emerg Med 2012, 43: 523–531.

Krueger RF, Caspi A, Moffitt TE, Silva PA, McGee R: Personality traits are differentially linked to mental disorders: A multitrait-multidiagnosis study of an adolescent birth cohort. J Abnorm Psychol 1996, 105: 299–312.

Lazarus RS, Folkman S: Stress, appraisal and coping. New York: Springer, 1984.

Malouff JM, Thorsteinsson EB, Schutte NS: The relationship between the five-factor model of personality and symptoms of clinical disorders: A meta-analysis. J Psychopathol Behav Assess 2005, 27: 101–114.

Mayring P: Qualitative Interviews in der Sozialforschung. Ein Überblick. In: Flick U, von Kardorff E, Keupp H, von Rosenstiel L, Wolff S (Hrsg.): Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen. 2. Aufl. Weinheim: Beltz, Psychologie-Verlags-Union, 1995.

Mayring P: Qualitative Inhaltsanalysen, Grundlagen und Techniken. Weinheim, Basel: Beltz, 2010.

PflBG (Pflegeberufegesetz): Gesetz über die Pflegeberufe: 2017.

Pflegen-online: Gedeiht Mobbing in der Pflege besonders gut? 2020, online abrufbar unter: www.pflegen-online.de (letzter Zugriff: 10.12.2020).

Rössler W, Hengartner MP, Ajdacic-Gross V, Angst J: Association between burnout and personality: Results of the Zurich study. Nervenarzt 2013, 84: 799–805.

Rössler W, Ajdacic-Gross V, Muller M, Rodgers S, Haker H, Hengartner MP: Assessing sub-clinical psychosis phenotypes in the general population: A multidimensional approach. Schizophrenia Res 2015, 161: 194–201.

Satow L: Big-Five-Persönlichkeitstest (B5T). Testmanual und Normen: 2012.

Satow L: Stress- und Coping-Inventar (SCI). Testmanual und Normen: 2012.

Schablon A, Zeh A, Wendeler D, Peters C, Wohlert C, Harling M, Nienhaus A: Häufigkeit und Folgen von Gewalt und Aggression gegen Beschäftigte im deutschen Gesundheitswesen – ein Survey, 2012. In: Nienhaus A (Hrsg.): RiRe – Risiken und Ressourcen in Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege: Landsberg/Lech: Ecomed Medizin 2014: S. 203–221.

Schablon A, Wendeler D, Kozak A, Nienhaus A, Steinke S: Belastungen durch Aggression und Gewalt gegenüber Beschäftigten der Pflege- und Betreuungsbranche in Deutschland - ein Survey. Hamburg: BGW, 2018.

Schreiner P W: Gewalt in der Pflege. PfleGe 2001, 54: 51-63.

Schuffenhauer H, Güzel-Freudenstein G: Gewalt gegen Pflegende in Notaufnahmen. ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2019, 54: 386–393.

Stern: Dreifach versuchter Mord in Klinik: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Pfleger. 2020, online abrufbar unter: www.stern.de (letzter Zugriff: 10.12.2020).

Spiegel Panorama: Urteil gegen Patientenmörder Niels Högel. Unbegreiflich. 2019, online abrufbar unter: www.spiegel.de (letzter Zugriff: 10.12.2020).

StGB (Strafgesetzbuch): Strafgesetz: 2001.

Kontakt

Heidi Schuffenhauer, M. Sc.

FOM Hochschule für Oekonomie

& Management gemeinnützige Gesellschaft mbH

Leimkugelstraße 6

45141 Essen

Kernaussagen

Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.