Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.

Die Redaktion hat daher beschlossen, den Posterpreisträgerinnen und -trägern unserer einschlägigen Fachkongresse anzubieten, ihr Thema im Praxisteil der ASU noch einmal einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Das dritte Poster beschreibt Erholungs- und Beanspruchungsfolgen von Frauen im Rettungsdienst. Das Poster belegte den 3. Platz beim Symposium des Forums Arbeitsphysiologie vom 29. November bis 1. Dezember 2024 in Wolfsburg.

Part 3: Women in the emergency services – recovery and stress consequences of occupational stress

In recent years, the proportion of women has steadily increased in many traditionally male-dominated professions – including in emergency medical services. Until now, occupational medical considerations in EMS have mostly been conducted in a gender-neutral manner. The COVID-19 pandemic has noticeably amplified the work-related stress experienced by EMS personnel, as well as the burden faced by many women due to personal challenges.

Teil 3: Frauen im Rettungsdienst – Erholungs- und Beanspruchungsfolgen beruflicher Belastungen

In den letzten Jahren hat der Frauenanteil in vielen traditionell männlich dominierten Berufen kontinuierlich zugenommen – auch im Rettungsdienst. Bislang wurden arbeitsmedizinische Betrachtungen im Rettungsdienst zumeist geschlechtsunabhängig durchgeführt. Die Corona Pandemie verstärkte nachweislich das arbeitsbezogene Belastungsempfinden der Rettungsdienstmitarbeitenden, aber auch die Belastung vieler Frauen durch private Herausforderungen.

Kernaussagen

Hintergrund

Der Rettungsdienst ist nach wie vor ein männerdominierter Beruf. Wie in ➥ Abb. 1 zu sehen, nehmen Frauen einen immer größer werdenden Anteil in dieser Branche ein. Der Frauenanteil stieg innerhalb von zehn Jahren um 10 % und lag 2022 bei 34 % (Statistisches Bundesamt 2022). Besonders junge Frauen finden immer mehr den Weg in den Rettungsdienst, dies zeigt der Frauenanteil von 40 % bei den unter 30-jährigen Rettungsdienstmitarbeitenden (Statistisches Bundesamt 2022). Gerade in dieser und in der Altersgruppe zwischen 30 und 40 Jahren ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein zentrales Thema und kann zu einer Mehrbelastung von Frauen führen (Keck et al. 2023).

Nach dem Erholungs-Beanspruchungs-Modell ist der wechselseitige Einfluss von Belastung und Erholung auf Arbeitnehmende von zentraler Bedeutung. Eine zu hohe Beanspruchung oder zu geringe Erholungsphasen kann Fehlbeanspruchungen und Krankheiten bedingen (Rohmert 1984).

Eine geschlechtersensible Betrachtung im Kontext der arbeitsmedizinischen Untersuchung kann den Einfluss einer Mehrbelastung von Frauen verdeutlichen und Unterschiede zwischen den Geschlechtern abbilden. Durch geschlechtsspezifische – bezogen auf Care-Arbeit (unbezahlte Sorgearbeit), Rollenerwartungen – und strukturelle gesellschaftliche Unterschiede ergibt sich für Frauen im Allgemeinen ein höheres Risiko für eine schlechtere mentale Gesundheit (Taylor et al. 2022).

Der sogenannte Gender Care Gap, also der zeitliche Mehraufwand bezogen auf unbezahlte Sorgearbeit, wie Versorgung von Kindern, anderen pflegebedürftigen Verwandten und Haushalt, ist unabhängig vom Alter und Beziehungsstand nachweisbar. Im Durchschnitt ergibt sich ein zeitlicher Mehraufwand für Frauen von täglich 79 Minuten (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2024). Neben dieser geschlechtsbezogenen Mehrbelastung, können Stressoren, wie Geschlechtsstereotypen und Sexismus im Arbeitsumfeld, zu einer zusätzlichen Belastung führen (Lu et al. 2020; Waldeyer 2022). Eine geschlechtersensible Betrachtung gesundheitlicher Beanspruchungsfolgen erfolgte trotz des steigenden Frauenteils in der Branche selten (Lu et

al. 2020).

Die COVID-19-Pandemie verstärkte die Ungleichheit in der Sorgearbeit in vielen Haushalten, da insbesondere Mütter im Durchschnitt den Großteil der zusätzlich anfallenden Care-Arbeit übernahmen. Nach einer Befragung der Hans-Böckler Stiftung aus dem Jahr 2020 gaben 54 % der befragten Frauen an, den Großteil der zusätzlich anfallenden Sorgearbeit zu übernehmen (Kohlrausch u. Zucco 2020).

Alle Rettungsdienstmitarbeitenden unterlagen während der SARS-CoV-2-Pandemie zusätzlichen Belastungen und zeigten im Vergleich zu Studien vor der Pandemie nachweislich ein höheres Belastungsempfinden und niedrigere Erholungswerte (Schumann et al. 2022). Der Rettungsdienst ist im Allgemeinen gekennzeichnet von körperlichen und psychischen belastenden Tätigkeiten und Einsätzen (Heringshausen et al. 2010; Schumann 2018). Durch anfänglich fehlende Forschungskenntnisse zur noch unbekannten Infektion, die hohe Anzahl an Erkrankten und Quarantäneregelungen kamen in diesem Beruf, wie in allen Gesundheitsberufen, während der Pandemie zusätzliche Stressoren hinzu (Schumann et al. 2022).

Zielsetzung

Ziel dieses Beitrags soll eine frauenfokussierte Analyse der Beanspruchungslage und Erholung im Rettungsdienst im Verlauf der Pandemiezeit sein.

Methoden

Es wurden zwei Online-Befragungen als quantitative Querschnittsstudien (t1: Juni bis August 2020 [n = 153]; t2: Januar bis März 2021 [n = 178]) deutschlandweit während der ersten und zweiten SARS-CoV-19-Welle durchgeführt. Die Studien umfassten den standardisierten Fragebogen zur Erholung und Belastung (EBF) nach Kallus (1995). Dieser erfasst mittels 25 Items, die in 12 Subskalen eingeteilt sind, physische und psychische Aspekte des Erholungs-Beanspruchungs-Zustands. Ein positives Votum der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg lag vor (Votum 61/13). Eingeschlossen wurden weibliche Mitarbeiterinnen, die hauptberuflich einer Voll- beziehungsweise Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 20 Arbeitsstunden pro Woche im Rettungsdienst nachgehen und eine mindestens zweijährige Berufserfahrung besitzen.

Ergebnisse

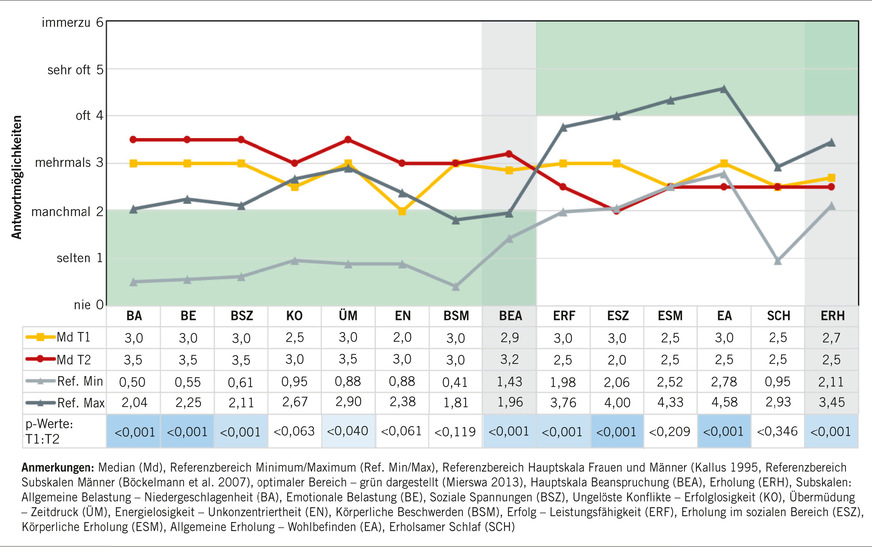

Bei der Analyse des Belastungs- und Erholungsempfindens der Frauen lagen die Werte aller Haupt- und Subskalen außerhalb des optimalen Bereiches nach Mierswa (2013; ➥ Abb. 2). Die Medianwerte der Stichprobe T2 lagen ebenfalls vollständig außerhalb des Referenzbereichs (Böckelmann et al. 2007). Das Belastungsempfinden in der Stichprobe T1 mit Ausnahme der Untergruppe „Ungelöste Konflikte – Erfolglosigkeit“ und „Energielosigkeit – Unkonzentriertheit“ überschritt ebenso den maximalen Referenzwert. Die Werte der Hauptskala „Beanspruchung“ waren in T2 signifikant höher als in T1 (s. Abb. 2). Ebenso stieg der Belastungszustand der Rettungsdienstmitarbeiterinnen in den Subskalen „Allgemeine Belastung – Niedergeschlagenheit“ (p < 0,001), „Emotionale Belastung“ (p < 0,001), „Soziale Spannungen“ (p = 0,001) und „Übermüdung/Zeitdruck“ (p = 0,040) signifikant an. Bei der Einordnung des Erholungsempfinden der Rettungsdienstmitarbeiterinnen zum Referenzbereich nach Böckelmann liegen die Werte beider Stichproben in der Kategorie „Körperliche Erholung“ knapp unterhalb des minimalen Referenzwerts. Ebenfalls unterhalb des Referenzwerts liegen in der Stichprobe T2 die Werte der Kategorie „Erholung im sozialen Bereich“ und „Allgemeine Erholung – Wohlbefinden“. Im Vergleich der Erholungswerte zeigten sich signifikant erniedrigte Werte im zweiten Erhebungszeitraum in der Hauptskala „Erholung“ sowie den Subskalen „Erfolg, Leistungsfähigkeit“ (p = 0,001), „Erholung im sozialen Bereich“ (p < 0,001) und „Allgemeine Erholung und Wohlbefinden“ (p < 0,001).

Diskussion

Das angewendete Verfahren EBF dient dazu, das Belastungserleben und die Erholungsaktivitäten von Frauen im Rettungsdienst zu beurteilen. Aus der Studie geht hervor, dass der Beanspruchungszustand der Frauen im Rettungsdienst im Verhältnis zu Referenzwerten in allen Subskalen überdurchschnittlich hoch ist. Der Rettungsdienst gilt im Allgemeinen als herausfordernder und körperlich sowie physisch anspruchsvoller Beruf (Böckelmann et al. 2022; Lechner 2018). Darüber hinaus erfahren Frauen im Rettungsdienst zu diesen Herausforderungen zusätzliche psychische Belastungen (Lu et al. 2020). Durch einen oben erläuterten zeitlichen Mehraufwand im privaten Kontext, können Erholungsphasen bei Frauen im Durschnitt kürzer ausfallen. Ressourcen, die bei der Bewältigung von Belastungsfaktoren, eine wesentliche Rolle spielen, könnten sich so schneller erschöpfen und zu einem höheren Beanspruchungsempfinden beitragen (Schumann 2018). Die SARS-CoV-2-Pandemie verstärkte die bestehenden Belastungen für Rettungsdienstmitarbeiterinnen im beruflichen sowie familiären Kontext (Kohlrausch u. Zucco 2020; Schumann et al. 2022). Dies spiegelt sich in den Ergebnissen dieser Untersuchung wider. Die Zunahme der Beanspruchungslage und Abnahme der Erholungslage im Verlauf der Pandemiezeit können unter anderem durch zusätzliche Belastungen, wie die hohe Anzahl der Infektionen, strenge Quarantäneregelungen und anhaltenden Personalmangel begründet sein (Schumann et al. 2022).

Neben der psychischen Erholung, durch soziale und emotionale Unterstützung, ist die körperliche Erholung für die physische Gesundheit entscheidend. Alle Rettungsdienstmitarbeitende sind in hohem Maß einer berufsbedingten körperlichen Beanspruchung ausgesetzt. Die niedrigen Werte im Bereich der körperlichen Erholung bei Frauen könnten durch die biologischen Unterschiede in Bezug auf Körpergröße und Muskelmasse wesentlich beeinflusst werden (Hartmann et al. 2018).

Schlussfolgerung und Praxisempfehlungen

Die Ergebnisse dieser Studie betonen die Notwendigkeit einer vertieften Forschung zur Analyse der Belastungs- und Beanspruchungserfahrungen von Frauen im Rettungsdienst sowie die Relevanz einer geschlechtersensiblen Perspektive in arbeitsmedizinischen Untersuchungen. Während der COVID-19-Pandemie kam es vermehrt zu einer Rückkehr zu traditionellen Rollenbildern (Kohlrausch u. Zucco 2020). Um den Rettungsdienst attraktiv für Elternteile zu gestalten, würde eine flexible Dienstplangestaltung und Rücksichtnahme auf familienbezogene Probleme förderlich sein. Die Aufdeckung bestehender struktureller und gesellschaftlicher geschlechtsspezifischer Ungleichheiten soll außerdem ein Bewusstsein für diese Themen schaffen und zu einem besseren Verständnis für die geschlechtsspezifischen Herausforderungen führen. Langfristig soll dies dazu beitragen, auch männerdominierte Berufsfelder wie den Rettungsdienst für weibliche Fachkräfte attraktiver zu gestalten. Diversität bietet stets die Möglichkeit, die Arbeitsatmosphäre positiv zu beeinflussen.

Interessenskonflikt: Das Autorenteam gibt an, dass keine Interessenskonflikte bestehen.

Ethikvotum: Für diesen Beitrag wurde von den Autorinnen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

Literatur

Böckelmann I, Thielmann B, Schumann H: Psychische und körperliche Belastung im Rettungsdienst: Zusammenhang des arbeitsbezogenen Verhaltens und der Beanspruchungsfolgen [Mental and physical stress in the emergency medical services: association of work-related behavior and the consequences of stress]. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2022; 65: 1031–1042. doi:10.1007/s00103-022-03584-1 (Open Access).

Keck E, Schumann A, Thielmann B: Belastungen von Frauen im Rettungsdienst: Stiefmütterlich behandelt? Rettungsdienst, 2023; 46: 12–15. doi:10.1007/s10049-024-01455-7.

Kohlrausch B, Zucco A: Die Corona-Krise trifft Frauen doppelt: Weniger Erwerbseinkommen und mehr Sorgearbeit. Policy Brief 2020; 40: 1–14.

Lu DW, Lall MD, Mitzman J et al.: #MeToo in EM: A multicenter survey of academic emergency medicine faculty on their experiences with gender discrimination and sexual harassment. West J Emerg Med 2020; 21: 252–260. doi:10.5811/westjem.2019.11.44592 (Open Access).

Schumann H: Belastung und Beanspruchungen von Einsatzkräften im Rettungsdienst: Eine vergleichende Analyse zwischen Hilfsorganisationen und Berufsfeuerwehren. Edewecht, Niedersach: Stumpf+Kossendey, 2018.

Taylor C, Mattick K, Carrieri D, Cox A, Maben J (2022). “The WOW factors”: comparing workforce organization and well-being for doctors, nurses, midwives and paramedics in England. Brit Med Bull 2022; 141: 60–79. doi:10.1093/bmb/ldac003 (Open Access).

Die gesamte Literaturliste mit allen Quellen kann auf der ASU-Homepage beim Beitrag eingesehen werden (asu-arbeitsmedizin.com).

Online-Quelle

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Gender Care Gap – ein Indikator für die Gleichstellung. 2024

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/gender-care-gap/indi…

Koautor und Koautorin

Dr. rer. medic. Heiko Schumann

Prof. habil. Dr. med. Irina Böckelmann

Universitätsklinikum in Magdeburg, Bereich Arbeitsmedizin