Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.

Good vision – work safely: Visual functions in occupational health care

Good vision is essential in everyday working life – yet it is often overlooked. This article shows how vision affects our work performance in many ways and why regular eye tests should be an important part of occupational health care.

Gut sehen – sicher arbeiten: Sehfunktionen in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge

Gutes Sehen ist im Berufsalltag unverzichtbar – und wird dennoch oft übersehen. Dieser Beitrag zeigt, wie vielfältig Sehfunktionen unsere Arbeitsleistung beeinflussen und warum regelmäßige Sehtests ein wichtiger Bestandteil der betrieblichen Gesundheitsvorsorge sein sollten.

Kernaussagen

Sehvermögen im Fokus

Neben der Erhaltung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten ist eine weitere zentrale Aufgabe der Betriebsmedizin die Auseinandersetzung mit Arbeitsverhältnissen und -bedingungen (BG ETEM, s. Online-Quelle). Andere Risikofaktoren werden oft diskutiert, doch wie steht es um das Sehvermögen, das mit 80 % (Man u. Olchawa 2018) den größten Anteil an der Sinnesinformationsaufnahme des Menschen hat?

Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sind die zentralen Ansprechpersonen in Betrieben, wenn es um die Identifizierung von Sehproblemen geht. Durch eine sorgfältige Anamnese, in der Augenerkrankungen, Medikationen und subjektive Sehstörungen erfragt werden, wird ein umfassendes Bild der visuellen Situation der Beschäftigten gewonnen. Basierend auf der individuellen, arbeitsplatzbezogenen Beurteilung und unter Berücksichtigung der DGUV-Empfehlungen für arbeitsmedizinische Beratungen und Untersuchungen werden die Testarten festgelegt. Für übliche (Tauglichkeits-)Untersuchungen gilt das Erreichen der angegebenen Grenzwerte als ausreichend. Im Gegensatz dazu soll bei Tätigkeiten mit hohen Sehanforderungen besonderes Augenmerk auf mögliche gesundheitliche Schädigungen oder zu geringe Arbeitsleistung gelegt werden (Methling 2013). Aus den Untersuchungen für Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten (ehemals G 25) und Tätigkeiten an Bildschirmgeräten (ehemals G 37) ergeben sich folgende Testarten:

Sehschärfeprüfung

Die Sehschärfe (Visus) beschreibt die Fähigkeit, Details und Konturen scharf zu erkennen (Diepes 2004). Zur Prüfung der Sehschärfe wird im Regelfall das Normsehzeichen Landoltring nach DIN EN ISO 8596 verwendet. Allgemeine Einflussfaktoren sind unter anderem der Kontrast des Sehobjekts, die visuelle Verarbeitung, Fehlsichtigkeiten, unzureichende Korrektionen oder pathologische Gründe. Studien zeigen, dass die altersbedingte Abnahme der Sehschärfe bei Beschäftigten signifikant mit einem erhöhten Risiko für Sturzereignisse am Arbeitsplatz korreliert (Shima et al. 2024).

Farbensehen

Die Fähigkeit zur Farbdifferenzierung ist ein wichtiger Beurteilungsfaktor bei der Eignung für bestimmte Tätigkeiten. Hohe Anforderungen an den Farbsinn bestehen insbesondere in der Elektrotechnik, bei Labortätigkeiten oder in grafischen Berufen, in denen visuelle Unterscheidungen von Signalen, Markierungen oder Produktmerkmalen essenziell sind (Pressel u. Rohrschneider 2013). Störungen des Farbsehens können sicherheitsrelevante Auswirkungen haben. Besonders häufig ist die Rot-Grün-Schwäche, von der etwa 8 % der Männer und 0,4 % der Frauen betroffen sind (Birch 1998).

Augenstellung

Heterophorie ist ein Stellungsfehler der Augen, der sich erst manifestiert, wenn die Verschmelzung der Seheindrücke beider Augen (Fusion) aufgehoben wird (Grehn 1998). Stellungsfehler können bei intakter Fusion zwar kompensiert werden, führen jedoch bei längerer visueller Belastung häufig zu Überanstrengungen des visuellen Systems. Typische asthenopische Beschwerden sind Kopfschmerzen, brennende Augen oder verschwommenes Sehen (Kaufmann u. Decker 1995).

Im Gegensatz dazu handelt es sich bei Heterotropien (Strabismus) um manifeste, dauerhafte oder wechselseitige Fehlstellungen eines oder beider Augen (Methling 2013). Meist wird das betroffene Auge suppressiert, wodurch kein Stereosehen vorliegt.

Stereosehen

Beim Stereosehen werden Objektpunkte auf der jeweiligen Netzhaut des rechten und linken Auges leicht versetzt (querdisparat) abgebildet. Das Gehirn verarbeitet diese Abweichungen zu einem räumlichen Gesamteindruck und ermöglicht so die Tiefenwahrnehmung (Methling 2013), die eine präzise Einschätzung von Abständen und Entfernungen erlaubt. Diese Fähigkeit ist vor allem bei Tätigkeiten mit hohen Anforderungen an die Hand-Augen-Koordination (Syrimi u. Ali 2015) oder das räumliche Vorstellungsvermögen, etwa im Handwerk, bei Steuerungsaufgaben oder im Straßenverkehr (Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft e.V. und Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. 2019), von zentraler Bedeutung.

Kontrastsehen

Kontrastsehen bezeichnet die Fähigkeit des visuellen Systems, selbst geringe Helligkeitsunterschiede zwischen einem Objekt und seinem Hintergrund wahrzunehmen – auch dann, wenn Konturen nur schwach ausgeprägt oder unscharf sind. In der arbeitsmedizinischen Praxis spielt diese Fähigkeit eine wichtige Rolle, insbesondere bei Tätigkeiten in der Qualitätssicherung oder an Maschinenarbeitsplätzen, bei denen visuelle Genauigkeit erforderlich ist.

Dämmerungssehen

Dämmerungssehen ist die Fähigkeit, bei schwacher Beleuchtung gut zu sehen. Das hängt stark von der Anpassungsfähigkeit der Augen an die Dunkelheit ab. Diese Fähigkeit ist in Berufen mit schlechten Lichtverhältnissen – wie im Straßenverkehr, bei Nachtarbeit oder in der Sicherheitsüberwachung – von maßgeblicher Bedeutung.

Da die Sehschärfe durch geringe Leuchtdichten abnimmt, gewinnen Kontrastsehen und Blendempfindlichkeit an Relevanz für die sichere Ausführung der Arbeit. Studien belegen, dass die Fähigkeit, Kontraste bei schlechten Lichtverhältnissen zu erkennen, ein besserer Indikator für die Leistungsfähigkeit und Unfallvermeidung ist als die Sehschärfe allein (Jones et al. 2022).

Eine gezielte Prüfung des Dämmerungssehens hilft, Risiken frühzeitig zu erkennen und den Schutz der Beschäftigten zu verbessern.

Gesichtsfeldprüfung

Die Gesichtsfeldprüfung (Perimetrie) erfasst in arbeitsmedizinischen Untersuchungen den Bereich, den ein Auge bei Fixation eines Punktes wahrnehmen kann, einschließlich des peripheren Sehens. Ein intaktes Gesichtsfeld ist entscheidend für die Orientierung, das frühzeitige Erkennen seitlicher Gefahren und die sichere Navigation im Arbeitsumfeld, zum Beispiel beim Führen von Fahrzeugen oder Maschinen.

Gesichtsfeldverluste entstehen oft schleichend und bleiben im Alltag oftmals unbemerkt. In der arbeitsmedizinischen Praxis können diese jedoch sicherheitsrelevant sein. Die Perimetrie ermöglicht eine frühzeitige Erkennung solcher Defizite, noch bevor es zu Zwischenfällen kommt.

Pathologische Ursachen wie Glaukom, Retinopathien (z. B. bei Diabetes oder Hypertonie), neurologische Erkrankungen (z. B. Schlaganfall) oder Tumoren entlang der Sehbahn können zu teils erheblichen Gesichtsfeldausfällen führen. Auch schlecht angepasste persönliche Schutzausrüstung kann das Sichtfeld einschränken. Schutzhelme oder -brillen können die periphere Sicht erheblich beeinträchtigen und damit die visuelle Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz negativ beeinflussen (Kiral u. Demirkesen 2024).

Die regelmäßige Perimetrie im Rahmen arbeitsmedizinischer Vorsorgen ist daher ein wichtiger Beitrag zur Unfallprävention und zum Erhalt der visuellen Leistungsfähigkeit.

Akkommodation

Unter der Akkommodation versteht man die Fähigkeit des Auges, die Brechkraft so anzupassen, dass Objekte in verschiedenen Entfernungen scharf auf der Netzhaut abgebildet werden. Eine flexible Akkommodation sorgt für das schnelle Wechseln des Fokus, beispielsweise zwischen Tastatur und Monitor oder Straße und Armaturenbrett. Mit zunehmendem Alter nimmt die Akkommodationsbreite physiologisch ab (Presbyopie), was wiederum zu einer Reduktion der Nahsehschärfe führt.

Sehtauglichkeit

Die visuelle Eignung wird auf Grundlage der Sehtestergebnisse, der geltenden Grenzwerte sowie der Anamnese beurteilt. Auffällige Befunde erfordern eine weiterführende Abklärung. Bei bestehenden Pathologien, relevanter Medikation oder Veränderungen der Sehschärfe können verkürzte Untersuchungsintervalle notwendig sein.

Die Sehfunktionsprüfung gibt wichtige Hinweise auf mögliche arbeitsplatzbezogene Einschränkungen. Ziel ist das Erreichen der Mindestsehanforderungen an die jeweilige Tätigkeit. Grundsätzlich gilt: Je besser das visuelle System – auch unter optimaler Korrektion – funktioniert, desto höher ist die visuelle Leistungsfähigkeit im beruflichen Kontext.

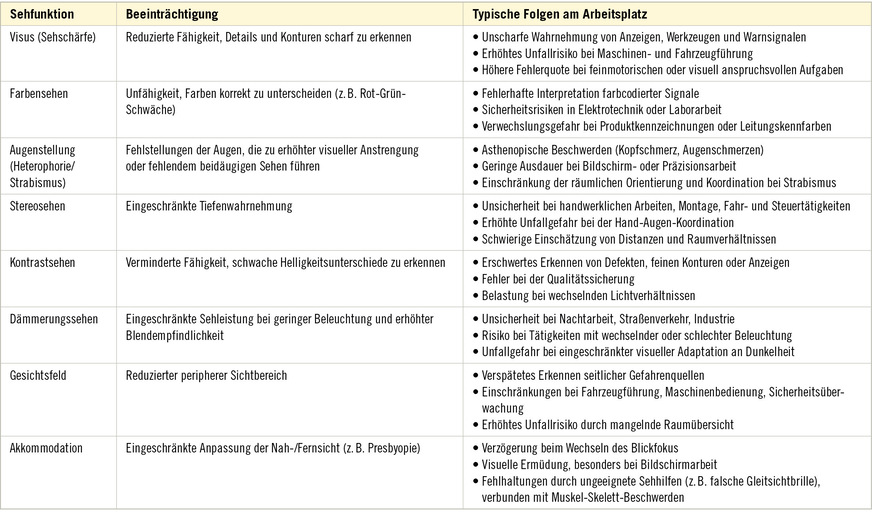

Auswirkungen des verminderten Sehvermögens

Im beruflichen Alltag wird der Sehsinn stetig gefordert: beim Ablesen komplexer Anzeigen, der Handhabung von Werkzeugen und Geräten oder auch bei der Navigation in einem dynamischen Umfeld. Ein reduziertes Sehvermögen kann dabei diverse negative Auswirkungen nach sich ziehen (➥ Tabelle 1):

Literatur

Birch J: Diagnosis of defective colour vision. Oxford: Butterworth Heinemann, 1998.

Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft e.V., Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. Fahreignungsbegutachtung für den Straßenverkehr. München: Düsseldorf: DOG; BVA, 2019.

Diepes H: Refraktionsbestimmung. 3. Aufl. Heidelberg: DOZ-Verlag Optische Fachveröffentlichung, 2004.

Grehn F: Augenheilkunde. 27. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer, 1998.

Jones PR, Ungewiss J, Eichinger P, Wörner M, Crabb DP, Schiefer U: Contrast Sensitivity and Night Driving in Older People: Quantifying the Relationship Between Visual Acuity, Contrast Sensitivity, and Hazard Detection Distance in a Night-Time Driving Simulator. Front Human Neurosci 2022; 16. https://doi.org/10.3389/fnhum.2022.914459 (Open Access).

Kaufmann H, de Decker W (Hrsg.): Strabismus: 50 Tabellen. 2. Aufl. Stuttgart: Enke, 1995.

Kiral IA, Demirkesen S: Evaluating the impact of different hard hats on the peripheral vision of construction workers. Int J Occup Safety Ergonom 2024; 30: 436–449. https://doi.org/10.1080/10803548.2024.2316515.

Man D, Olchawa R: The Possibilities of Using BCI Technology in Biomedical Engineering. Cham: Springer International Publishing, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75025-5_4.

Methling D: Bestimmen von Sehhilfen. 3. Aufl. Stuttgart, New York: Thieme, 2013.

Shima A, Kawatsu Y, Murakami M, Morino A, Okawara M, Hirashima K, Miyamatsu N, Fujino Y: Relationship between low visual acuity and nonfatal occupational same-level falls in Japanese female employees: a cohort study. J Occup Environ Med 2024; 66: e483–e486. https://doi.org/10.1097/jom.0000000000003184.

Syrimi M, Ali N: The role of stereopsis (three-dimensional vision) in dentistry: review of the current literature. Br Dent J 2015; 218: 597–598. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2015.387.

Pressel G, Rohrschneider K: Farbsinnstörungen und Beruf. Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2013; 48: 738–740.

Online-Quelle

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM): Arbeitsmedizin

https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/themen-von-a-z-1/arbeitsmedizin-arbeitspsychologie-ergonomie/betriebsarzt