Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.

Safety, protective or work shoes – what is necessary?

Approximately 140,000 accidents, or approximately 20% of all reportable workplace accidents, involve ankle and foot injuries. However, the actual number of accidents is likely much higher, as only accidents resulting in at least three days of absence are reportable. One suitable measure to prevent ankle and foot injuries is, among other things, the consistent wearing of safety, protective, or work shoes. What is necessary depends on the specific working conditions.

Sicherheits-, Schutz- oder Berufsschuhe – was ist notwendig?

Etwa 140.000 Unfälle, das sind ca. 20 % aller meldepflichtigen Arbeitsunfälle, sind Knöchel- und Fußverletzungen. Die tatsächliche Zahl der Unfälle dürfte allerdings weitaus höher liegen, da nur Unfälle ab drei Ausfalltagen meldepflichtig sind. Eine geeignete Maßnahme, um Knöchel- und Fußverletzungen zu vermeiden, ist unter anderem das konsequente Tragen von Sicherheits-, Schutz- oder Berufsschuhen. Was notwendig ist, ergibt sich aus den konkreten Arbeitsbedingungen.

Kernaussagen

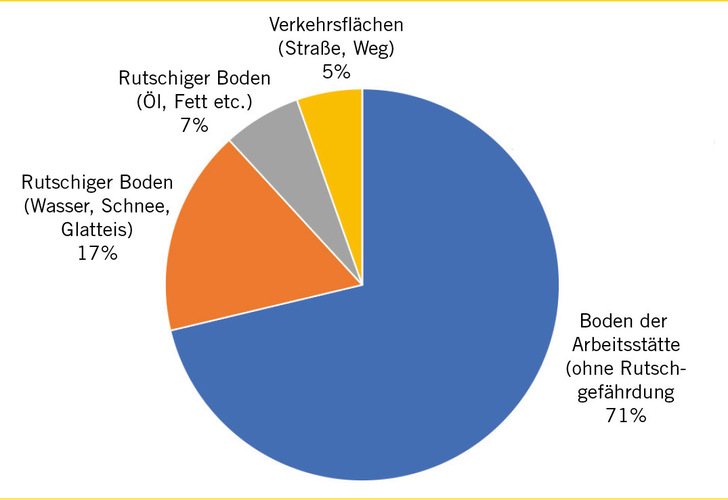

Ausgleiten, Stolpern und danach Stürzen ist die häufigste Ursache für Knöchel- und Fußverletzungen. Nur in ca. 24 % der Fälle wird dafür ein rutschiger Boden angegeben. Viele Unfälle ereignen sich folglich ohne dass eine Rutschgefährdung besteht, ggf. sind Stolperstellen, herumliegende Teile oder einfach auch nur die Bewegungen der Beschäftigten an Ausgleiten und Stolpern beteiligt (➥ Abb. 1). Einen Schutz vor Knöchel- und Fußverletzungen bieten geeignete Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe. Sie sind inzwischen für vielfältige Arbeitsbedingungen geeignet und können oft an die Bedürfnisse der Beschäftigten angepasst werden.

Anforderungen je nach Arbeitstätigkeit

Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe müssen entsprechend den Arbeitsbedingungen ausgewählt werden. Die typischen Risiken für Fußverletzungen sind zum Beispiel auf Baustellen anders ausgeprägt als in einer Küche. Auf Baustellen muss die Zehenpartie geschützt werden und die Sohle muss durchtrittsicher sein, so dass beispielsweise ein herausstehender Nagel nicht zu einer Fußverletzung führt. In einer Küche kommt hingegen der Rutschsicherheit eine höhere Bedeutung zu. In Betrieben, in denen mit elektronischen Bauteilen hantiert wird, spielt die elektrische Leitfähigkeit der Schuhe eine wichtige Rolle.

Schuharten

Nicht jeder Arbeitsschuh ist ein Sicherheitsschuh. Es wird nach Berufs-, Schutz- und Sicherheitsschuhen, an die steigende Anforderungen gestellt werden, differenziert.

Belastungen geprüft (Kurzbezeich- nung P).

Zusammengefasste Hinweise zu Schutz- und Sicherheitsschuhe sind in der DGUV Regel 112-191 „Benutzung von Fuß- und Knieschutz“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (s. Online-Quellen) enthalten. Hier ist auch eine Tabelle abgedruckt, für welche Bedingungen welche Schuhe empfohlen werden. Folgende Bezeichnungen (Auswahl) werden vergeben:

Rutschsicherheit

Der menschliche Gang entsteht durch eine koordinierte Bewegung der einzelnen Teile des Bewegungsapparats. Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk bilden Drehpunkte, die durch Muskeln stabilisiert werden. Der Rumpf und der Oberkörper sind auch beteiligt, insbesondere durch eine Ausgleichsbewegung der Arme. Während der Bewegungen ändert sich laufend der Körperschwerpunkt, und der Erhalt des Gleichgewichts ist eine anspruchsvolle Steuerungsaufgabe. Die Fortbewegung gelingt nur, wenn über den Boden Beschleunigungs- und Bremskräfte aufgebracht werden können. Kommen von außen, beispielsweise durch das Hängenbleiben an Erhöhungen oder an Vertiefungen, plötzliche starke Beschleunigungen auf oder können durch mangelnde Reibung zwischen Schuhsole und Bodenbelag keine Beschleunigungs- oder Bremskräfte aufgebracht werden, dann wird das Gleichgewicht gestört und die Schwerkraft wird wirksam und bringt die Person zu Fall.

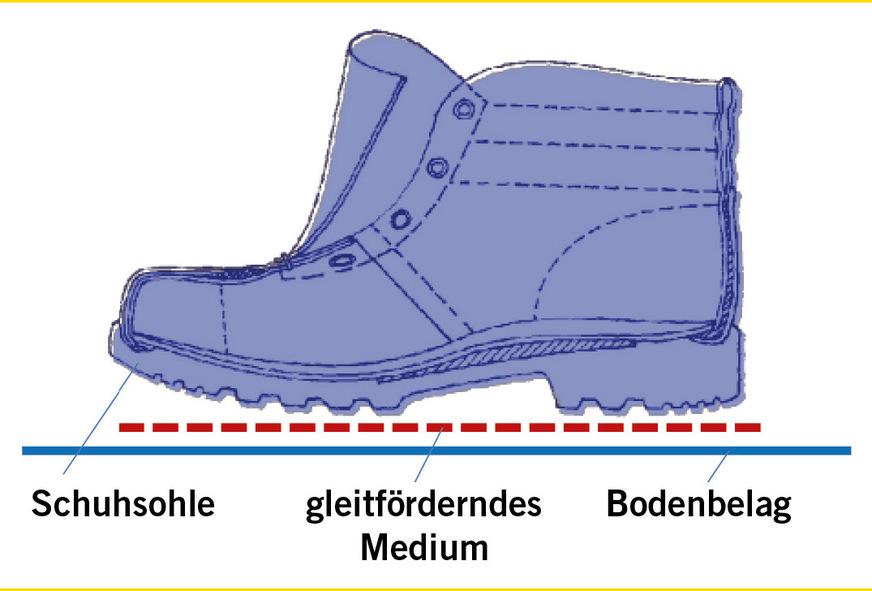

Folglich ist es erforderlich, dass Schuhe Halt geben und genügend Reibkraft übertragen werden kann. Dieses wird einerseits durch das Sohlenmaterial und andererseits durch das Profil der Sohle beeinflusst. In den Verdrängungsraum des Sohlenprofils muss das gegebenenfalls vorhandene gleitfördernde Medium (z. B. Flüssigkeit, Schmutz) aufgenommen werden (vgl. ➥ Abb. 2).

Je nach Untergrund sind unterschiedliche Sohlenmaterialien und Profilierungen notwendig. Es muss mindestens eine der drei Anforderungen erfüllt werden.

Auch der Bodenbelag selbst spielt hier eine Rolle. Bodenbelag und Schuhsohle müssen zusammenpassen. In der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A 1.5 „Fußböden“ (s. Online-Quellen) werden Anforderungen an den Bodenbelag je nach der zu erledigenden Arbeitsaufgabe genannt. Besonderes Augenmerk ist auf den Übergang von einem Bodenbelag zum anderen zu legen. Zu viel Reibungsunterschied kann zum Beispiel bei aufgeklebten Haftstreifen auf glatten Böden auch zu Stürzen führen.

Je nach Anforderungen werden die Schuhe unterschiedlich klassifiziert. So steigen beispielsweise bei Sicherheitsschuhen die Anforderungen beziehungsweise Eigenschaften mit zunehmender Klasse:

Wenn also, wie zum Beispiel auf Baustellen, auch die Durchtrittsicherheit wichtig ist, müssen Schuhe der Klasse S3 gewählt werden. Die Auswahl der Klasse ist das Ergebnis einer Gefährdungsbeurteilung und es können auch Auswahlhilfen verwendet werden, in denen für typische Tätigkeiten die zu verwendenden Klassen zugeordnet werden.

Trageeigenschaften

Im Hinblick auf Trageeigenschaften müssen bei der Auswahl und Beschaffung von Schuhen ergonomische Anforderungen berücksichtigt werden (vgl. DGUV Regel 112-191, s. Online-Quellen).

Gleiche Schuhgrößen verschiedener Hersteller haben nicht immer die gleiche Passform. Teilweise gibt es auch Weitensysteme, die unterschiedliche Fußformen berücksichtigen.

Die Zehenkappen dürfen zum Beispiel bei knienden Tätigkeiten keinen unakzeptablen Druck auf den Fuß ausüben.

Zur Vermeidung von Druckstellen sollten der Bein- und Knöchelbereich sowie die Lasche mit einer Polsterung versehen sein.

Sie ist geeignet, sowohl die Wasserundurchlässigkeit von außen nach innen zu gewährleisten als auch die Wasserdampfdurchlässigkeit von innen nach

außen zu erhalten.

Unter Berücksichtigung des notwendigen Schutzes sowie der Einsatzbedingungen sollte ein möglichst leichter Schuh gewählt werden.

Halbschuh oder knöchelhoher Schuh.

Durch Einlagen verändern sich die Eigenschaften des Schuhs, weshalb hier individuelle Lösungen notwendig sind.

Es gilt auch bei Berufs-, Schutz- und Sicherheitsschuhen, dass es günstig ist, wenn die späteren Benutzenden an der Auswahl beteiligt sind. In vielen Betrieben kann zwischen unterschiedlichen Herstellern und unterschiedlichen Modellen ausgewählt werden. Damit ist die Aussage „Ich trage keine Sicherheitsschuhe, weil sie mich drücken“ nicht mehr akzeptabel. Wenn es dann noch gelingt, dass auch bei Arbeiten im privaten Umfeld, sei es bei Bauarbeiten, beim Umzug oder beim Rasenmähen, Sicherheits- oder Schutzschuhe getragen werden, dann wird es weniger Fußverletzungen geben.

Auswahl von Berufs-, Schutz- und Sicherheitsschuhe

Welche Schuhe für welche Arbeitsbedingungen geeignet bzw. notwendig sind, wird durch die Einschätzung des bei der Tätigkeit bestehenden Risikos für eine Knöchel- beziehungsweise Fußverletzung ermittelt. Eine Sammlung von Beispielen für Fußschutz bei ausgewählten Tätigkeiten findet sich auf den Internetseiten der DGUV (s. Online-Quellen).

Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.

Online-Quellen

DGUV: Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen, Sachgebiet Fußschutz

https://www.dguv.de/fb-psa/sachgebiete/sachgebiet-fussschutz/index.jsp

DGUV: FBPSA-007: Orthopädischer Fußschutz

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbereich/…

DGUV Regel 112-191 „Benutzung von Fuß- und Knieschutz“

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/961

DGUV: Arbeitsunfallgeschehen 2023

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/4990

BAuA: Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A 1.5 „Fußböden“

https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/ASR/ASR-A1-5