Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com

Occupational medicine in the navy – special hazards in soldier’s profession

The soldier’s profession is a dual occupation, consisting of a military component and a professional specialization. The particular feature of this dual nature will be illustrated through specific hazards, as exemplified by the German Navy.

Kernaussagen

Betriebsmedizin in der Marine – besondere Gefährdungen im Soldatenberuf

Der Soldatenberuf ist eine duale Profession, die sich aus einer militärischen Komponente und einer Spezialisierung zusammensetzt. Die Besonderheit der Dualität mündet in sehr speziellen arbeitsmedizinischen Wechselwirkungen, welche hier am Beispiel der Deutschen Marine gezeigt werden sollen.

Einleitung

Das Berufsbild des Soldaten1 ist in der Gesellschaft wenig präsent, obwohl es äußerst vielfältig ist und eine differenzierte Betrachtung verdient. Soldaten üben ein breites Spektrum an Tätigkeiten aus und kommen stets dann unterstützend zum Einsatz, wenn staatliche Institutionen und Strukturen in Krisensituationen an ihre Grenzen kommen. Der Einsatz von Soldaten ist oft mit Krisensituationen verbunden und deutet auf schwierige Ausgangsbedingungen hin.

Berufsbild Soldat

Das Berufsbild des Soldaten ist in seiner Ausgestaltung oft unklar und findet kaum gesellschaftliche Anerkennung. Der Soldatenberuf zeichnet sich durch eine duale Struktur aus: eine primär militärische Komponente, die für alle Soldaten gleich ist, und eine sekundäre, berufsbezogene Spezialisierung, die oft zivilen Berufen ähnelt. Diese militärische Komponente erfordert ein Treueverhältnis zum Staat, das durch einen Eid bekräftigt wird und den Verzicht auf bestimmte Persönlichkeitsrechte sowie die Pflichterfüllung bis zum Tod legitimiert. Der beschriebene Dualismus führt zu einer komplexen und intensiven Gefährdungslage, die durch die spezifischen Bedingungen des militärischen Umfelds verstärkt wird. Dieser Artikel analysiert dieses Spannungsfeld und beleuchtet die besonderen Gefährdungen des Soldatenberufs. Das Beispiel der deutschen Marine ist hier besonders anschaulich. Soldaten an Bord von Kriegsschiffen sind sehr spezielle Beschäftigte in der Berufsgruppe der Soldaten.

Die Komplexität moderner Kriegsschiffe

Kriegsschiffe sind primär Schiffe, die zur Sicherung staatlicher Interessen, zur Aufklärung, aber auch zur Übernahme von Schutzaufgaben bis hin zur Anwendung von Waffengewalt sowohl in einem zwischenstaatlichen Konflikt als auch bei asymmetrischer Bedrohungslage eingesetzt werden.

Ein Kriegsschiff ist weit mehr als eine schwimmende Plattform. Es integriert komplexe Systeme für Seefahrt, Redundanz und umfassende Fähigkeiten zur Sensorik und Effektoren, um ein vollständiges Einsatzprofil zu gewährleisten.

Schiffe besitzen den gleichen materiellen Anspruch wie eine Kleinstadt. Hier ist eine autarke Versorgung anzustreben für Trinkwasser/Abwasser, Nahrungsmittel, Entsorgung von Müll, Fäkalien, Telekommunikation usw. Außerdem müssen Strom- und Betriebsstoffversorgung gewährleistet sein. Zum sicheren Seebetrieb bedarf es aller navigatorischen Einrichtungen wie Radartechnik, Seekarten, Funkverkehr und Rettungseinrichtungen. Auch alle weiteren Versorgungssysteme, wie Schlafplätze, Heizung, Klimatechnik und sanitäre/medizinische Versorgung müssen verfügbar sein.

Bei Kriegsschiffen kommt die militärische Komponente hinzu. Zur Erfüllung des Auftrags ist eine situative Awareness, im Sinne eines erhöhten Gefährdungsbewusstseins, immanent wichtig. Die Beachtung von Seegebieten, Schifffahrtstrassen, territorialen und geografischen Besonderheiten, Wetterphänomenen, umgebenden Schiffe, Booten, Flugzeugen, Hubschraubern usw. (ggf. auch feindlich) ist integraler Bestandteil. Erschwerend kommt hinzu, dass mit kriegerischen, asymmetrischen oder sabotierenden Handlungen immer zu rechnen ist, ein Waffeneinsatz im Bereich des Möglichen liegt und rechtssicher sowie verantwortungsvoll abgewogen sein muss.

Es bedarf demnach Marinesoldaten, die ein sehr breites Spektrum an Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen, um auf einem Kriegsschiff arbeiten zu können.

Die Arbeitswelt an Bord: Spezialisierte Bereiche und ihre Bedeutung

Der Dualismus des Soldatenberufs beruht auf den soldatischen Grundfähigkeiten und einer Spezialisierung in einer weiteren Profession (Elektriker, Sanitärtechniker, Radartechniker, Mechaniker, Ärzte, Piloten, Kapitäne, Köche, Bäcker, Medizinische Fachangestellte, Waffenmechaniker, Maler/Lackierer, Verwaltungsfachangestellte, Führungskräfte) mit spezifischer Ausrichtung auf das maritime Umfeld und den oben genannten komplexen Kontext.

Hier können weitere Zusatzfunktionen jederzeit hinzukommen. Diese Fähigkeiten werden in Tätigkeitsfeldern eingeordnet und die Ausbildung der Beschäftigten auf ihren Schwerpunkt bezogen durchgeführt. Die Auflistung der Tätigkeitsfelder ist grundsätzlich abhängig von der Organisationsstruktur der zu betrachtenden Einheit; zur besseren Erläuterung wird hier eine ältere Auflistung gewählt.

Insgesamt können sechs Felder betrachtet werden:

Foto: © Bundeswehr/Leon Rodewald

Nautik

Im Teilbereich Nautik sind primär die nautischen Fähigkeiten gefragt, sprich Fahren des Schiffes, Manövrieren, Navigation und Teilnahme am nationalen und internationalen Seeverkehr. Die Beschäftigten/Soldaten der Seemannschaft gehen zuerst mit großen Lasten um (Tampen, Tauen, Seefahrzeug Speedboot, Anker, Spille, Versorgungsmanöver usw.). Auch die Pflege des Schiffes (Fahrbetrieb, Rostbeseitigung, Umgang mit Tanks) fallen in diesen Teilbereich. Die potenziellen Gefährdungen liegen hier beim Heben, Tragen und Ziehen großer Lasten, Umgang mit Gefahr- und Biostoffen (Guano, Algen usw.), hohen Unfallgefahren durch Schiffsbewegungen, physikalischen Einflüssen wie Lärm, UV-Belastung (Outdoor Worker) und klimatischen Einflüssen. Auch die Führungsebene ist zu nennen, deren Aufgaben die Überwachung von elektronischen Seekarten und das Fahren unter taktischen Bedingungen einschließen.

Schiffstechnik

Der Teilbereich Schiffstechnik kümmert sich vorrangig um die technischen Aspekte des Schiffes, wie Antriebstechnik und Schiffsbetriebstechnik. Die Gefährdungen in diesem Bereich betreffen vornehmlich Gefahrstoffe (Schiffsdiesel, Dieselmotoremissionen [DME], Kraftstoffadditive, Reinigungsmittel, Fette, Öle, Lösungsmittel), aber auch Biostoffe im Bereich Trinkwasser, Schwarzwasserbeseitigung, Klima- und Lüftungstechnik (Abwasserkeime, Algen und Schimmel). Physikalische Belastungen sind insbesondere Lärm (Maschinenräume und Betriebsräume), seltener Zwangshaltungen bei sehr engen Begebenheiten im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten.

Führungsmittel-/Waffentechnik

Dieser Bereich umfasst militärische Führungstechnik, also Telekommunikation, Informationstechnik, Sensortechnik und Radartechnik. Hierbei müssen Gefahren durch elektromagnetische Felder (EMF), Gefahrstoffe und Biostoffe im Sensorbereich berücksichtigt werden. Die zunehmende

Digitalisierung der Kriegsführung ist ein wichtiger Aspekt.

Der zweite Teilbereich umfasst die Waffentechnik und damit die Effektoren. Hierbei sind sowohl körperliche Belastungen durch das Heben, Tragen und Schieben schwerer Komponenten zu berücksichtigen als auch die Exposition gegenüber Gefahrstoffen aus Munition (Treibstoffe, Verbrennungsrückstände, Pyrolyseprodukte, Granaten- und Flugkörperbauteile, Patronenhülsen). Eine weitere physikalische Gefährdung stellt der Impulslärm dar.

Zentrale Dienste

Der Bereich zentrale Dienste ist äußerst vielfältig und umfasst zahlreiche grundlegende Aufgaben, darunter Personalführung, Eigenversorgung, Kombüse, Zollangelegenheiten und sanitätsdienstliche Versorgung. Entsprechend breit gefächert sind auch die damit verbundenen Gefährdungen. Die administrativen Aufgaben umfassen hauptsächlich Bildschirmarbeit, während im Versorgungsbereich körperliche Belastungen durch schwere Lasten und die Vorbereitung von Seeversorgungsmanövern im Vordergrund stehen. Die Beanspruchungen und hygienischen Herausforderungen in einer Kombüse entsprechen denen einer Großküche, jedoch mit einem deutlich reduzierten Platzangebot. Das Schiffslazarett als sanitätsdienstliche Komponente erfüllt die vollumfängliche Betreuung der Besatzung im truppen-/hausärztlichen Bereich, kümmert sich aber im Grundbetrieb und im Gefecht um alle Notfälle und bildet somit auch die rettungsdienstliche Absicherung ab. Es liegen die gleichen infektiologischen Gefährdungen vor wie im Rettungsdienst und der Arztpraxis.

Bordhubschrauber

Der fliegerische Dienst mit Bordhubschrauber stellt ebenfalls ein sehr vielfältiges Tätigkeitsfeld dar und umfasst Flugsicherungspersonal, Bordpersonal, Piloten, Luftfahrzeugmechaniker und Bodenpersonal. Somit ergeben sich Gefährdungen durch Unfallgefahren (Absturz, Down-wash der Rotorblätter, Crash on Deck usw.), Gefahrstoffe (Flugkraftstoffe, Additive, Öle, Fette, Hydraulik etc.), Biostoffe (Algen, Guano etc.), physikalische Beanspruchungen durch EMF, Schwingungen, Vibration, schwere Lasten, Lärm, UV-Belastung, Ströme durch Ladungen u.v.m.

Aufklärung und Gefechtsführung

Der letzte Hauptabschnitt kümmert sich vornehmlich um Aufklärung, Bedrohungsanalyse und -bewertung, bis hin zum Gefecht, sprich um die militärische Auseinandersetzung mit der Außenwelt. Hier erfolgt die Zusammenführung der militärischen Lage und die Koordinierung eines gegebenenfalls notwendigen Waffeneinsatzes.

Anforderungen auf Kriegsschiffen

In allen Tätigkeitsfeldern, und somit auch für alle dort Beschäftigten, können die maritimen Bedingungen eine Gefährdung darstellen, sei es durch Schiffsbewegungen, Wetter, Seegang und/oder klimatische Einflüsse (Hitze, Kälte, Einsätze in Tropen- und Subtropen [verbunden mit den infektiologischen Gefährdungen, die hieraus resultieren können]).

Da auch auf einem Kriegsschiff alle Notfall- und Redundanzsysteme vorhanden sein müssen, ist es zwingend erforderlich, Höhenretter, Brand- (Atemschutzgeräteträger) und Leckabwehrpersonal an Bord zu haben.

Taucher und Taucheinsatzleiter (Taucharbeiten) müssen vor Ort sein, um das Unterwasserschiff inspizieren und auch reparieren zu können. Es müssen Rettungs- und Speedboote bedient werden können und für die umfangreichen Materialbewegungen ausgebildetes Kranpersonal und Gabelstaplerführer verfügbar

sein.

Hinzu kommen die militärischen Komponenten wie der Waffeneinsatz und der Beschuss durch Dritte, bis hin zu Angriffen mit atomaren, biologischen und chemischen (ABC) Kampfstoffen. Hierfür sind besonders geschulte ABC-Soldaten und persönliche Schutzkleidung (PSA) unabdingbar.

Der Betrieb eines Kriegsschiffes erfordert viel Aufmerksamkeit und Wachsamkeit, was nur durch straff organisierte Dienstpläne realisiert werden kann. Diese Schichtpläne erlauben wenige Pausen und geben nur geringe Möglichkeiten zur Erholung und nicht alle Dienstposten können mehrfach redundant abgebildet werden. Die Intensität hängt hier aber von der Einheit, dem Auftrag, der äußeren Lage und dem Wachsystem ab.

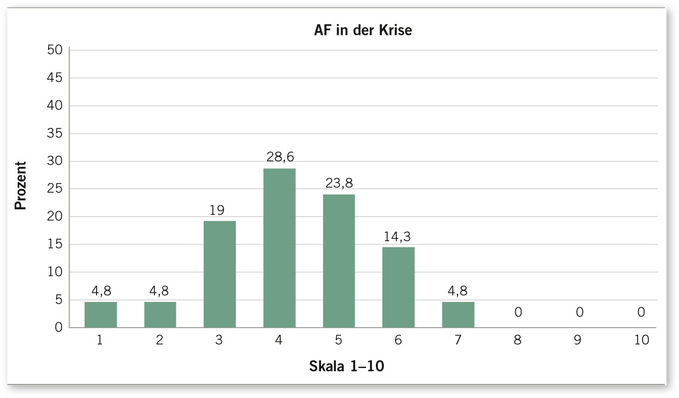

Psychologische Beanspruchung

Eines der schwierigsten Probleme des Soldatenberufs ist die psychologische Beanspruchung, vor allem aufgrund die Abwesenheit des Soldaten von der Heimat (mitunter bis zu dreihundert Abwesenheitstage im Jahr).

Die Kommunikationsmöglichkeiten sind stark begrenzt, so dass ein Kontakt zur Familie deutlich eingeschränkt sein kann. Die dienstlichen Aspekte des Berufs dürfen zudem kaum bis gar nicht mit der Familie geteilt werden, wodurch eine inhaltliche Isolation entstehen kann. Erschwert wird dies zudem durch schnelle Lagebildänderungen, die teilweise sehr rapide Wechsel von Phasen starker Anspannung bis zu Phasen ausgeprägter Routine beinhalten können.

Weitere psychologische Beanspruchungen und Belastungen finden sich in den Teilbereichen Krankheit, Verwundung, Verlust, Tod (von Mitsoldaten und Kameraden), Gefecht, Anschläge, Schiffbruch, Havarie, Seenotrettung (ggf. mit Beteiligung von Frauen und Kindern) usw.

Auch die beengten Verhältnisse und die teilweise nur eingeschränkte Möglichkeit, das Schiffsinnere zu verlassen, können die psychische Beanspruchung verstärken.

Fazit

Der Beitrag ist sicher nur eine exemplarische und keine vollständige Auflistung von Gefährdungen des Soldatenberufs in der Marine. Der Soldatenberuf bedarf in der Zukunft einer differenzierten Betrachtung und sollte besonders hinsichtlich der spezifischen Gefährdungen Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen sein, die longitudinal und querschnittlich die aktiven/ehemaligen Besatzungsmitglieder, aber auch Versehrte betrachten.

In letzter Konsequenz ist ein Soldat nicht nur Staatsbürger in Uniform, sondern ein Beschäftigter im Sicherheits- und Krisenmanagement, der immer dann zum Einsatz kommt, wenn staatliche Institutionen und Strukturen in Krisensituationen an ihre Grenzen kommen.

Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.