Historie – die Zeit vor 1975

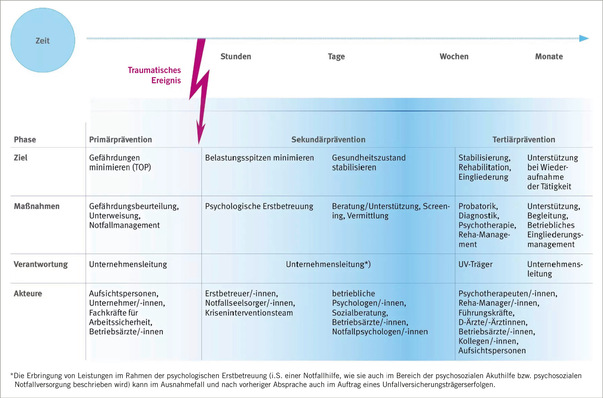

Die nationale Suchtpolitik beginnt mit der Eindämmung der „Schnapsepidemie“ im 19. Jahrhundert. Sie wurde als soziales Problem angegangen, mit einer Kombination von Maßnahmen in der Landwirtschaft sowie der Steuer- und Marktpolitik. Per Volksabstimmung wurde der Absinth 1908 verboten (bis 2005). Als Standort der pharmazeutischen Industrie hatte die Schweiz kein Interesse an einer strikten Regelung der psychoaktiven Substanzen. Das Abkommen der zweiten Opiumkonferenz von 1925 wurde zwar 1928 ratifiziert, aber bis 1951 mit einem Betäubungsmittelgesetz zugewartet. „Cannabis sativa L.“ wurde mit Hinweis auf die in Europa stationierten US-Soldaten in die Liste der Betäubungsmittel aufgenommen, allerdings ohne irgendwelche Auswirkungen. Hanf wurde weiterhin zur Faser- und Samengewinnung angebaut, Hanf-Tabak-Mischungen waren ein Randphänomen und noch lange gab es Haschisch als Hühneraugenmittel zu kaufen. Die Problematisierung begann 1966 mit ersten Strafanzeigen, 1968 waren es 123. Die eigentliche Prohibition begann mit dem revidierten Betäubungsmittelgesetz von 1975. Während den Beratungen 1973/74 – in der Ölkrise – setzte sich die repressive gegen die ursprünglich angedachte präventive und kurative Linie durch. Seither sucht die Politik den gangbaren Weg und hat dafür 1981 eine Expertenkommission eingesetzt.

Ab 1980 – Rationalität versus Ideologie

Die Fachdiskussion spiegelt sich in den Publikationen der Eidgenössischen Kommission für Drogenfragen (EKDF) wider. Zu erwähnen sind insbesondere der erste Drogenbericht von 1983, das Grundlagenwerk „Psychoaktiv.ch“ (2006) und die „Herausforderung Sucht“ (2010; s. „Weitere Infos“). Durch alle Texte zieht sich ein roter Faden von nüchterner Analyse, sorgfältiger Prüfung aller Standpunkte und pragmatischer Empfehlungen für die Politik.

Zur Erinnerung: Zu Beginn der 1980er Jahre herrschte noch Kalter Krieg. Drogen standen im gesellschaftspolitischen Kontext zu weltanschaulichen Kämpfen, Psychosekten instrumentalisierten die Thematik, in den Städten tobten die Jugendunruhen, im Autonomen Jugendzentrum (AJZ) in Zürich wurde der erste Fixerraum eingerichtet. Alkohol am Steuer war in den Winzerkantonen ein Kavaliersdelikt. Umgekehrt wurden Hanfraucher der Rebellion verdächtigt.

In dieser Zeit also hat die EKDF im Drogenbericht von 1983 empfohlen, das Problem der illegalen Drogen nicht isoliert zu betrachten, sondern auch Alkohol, Tabak und Medikamente einzubeziehen. Es seien nicht einfach die Substanzen, sondern vor allem die Gefährdungsmuster zu betrachten. In der Zusammenfassung steht: „Der Bericht schlägt eine Reihe von Maßnahmen zur wirksameren Bekämpfung des Drogenproblems vor. Es ist aber festzuhalten, dass dem Drogenproblem letztlich nicht in erster Linie mit Maßnahmenkatalogen beizukommen ist, sondern dass zunächst das individuelle und soziale Verantwortungsbewusstsein des Staatsbürgers und auch des Politikers im Hinblick auf die Ursachen und Hintergründe, die zu problematischen Formen des Drogenkonsums führen können, vermehrt aktiviert werden muss.“

Bezüglich seiner Resonanz in der Öffentlichkeit hatte der nächste Bericht den größten Erfolg – der Drogenbericht 1989 zu Aspekten der Drogensituation und Drogenpolitik in der Schweiz. Im Jahr des Mauerbruchs in Berlin war die Drogenproblematik in der Schweiz ein Top-Thema: Offene Szenen bildeten sich und AIDS zwang zum Überdenken der gesamten Suchtpolitik. Mit ganzseitigen Inseraten schoss damals der Verband schweizerischer Zigarettenfabrikanten (ASFC) gegen den Bericht – unter dem fett gedruckten Titel: „Wir sind keine Drogenhändler!“. Die Rage der Zigarettenunternehmen gründete in der Definition von Drogen als „Substanz mit Wirkung auf das zentrale Nervensystem, die durch ihre chemische Beschaffenheit die Struktur oder Funktion des lebenden Organismus verändert. Darunter fallen neben den Betäubungsmitteln im Sinne des Gesetzes unter anderem auch gewisse Genussmittel (Alkohol und Tabak) sowie Arznei- und Giftstoffe, soweit ihnen eine derartige Wirkung zukommt.“

Die Antwort des ASFC: „Es geht um die Diffamierung desjenigen, der Alkohol trinkt, also zum Beispiel sein Bier oder seinen Zweier, oder desjenigen, der seine Zigarette, seine Zigarre oder seine Pfeife raucht“.

Es ging um einen Konflikt, der ab 2010 über die diversen Abstimmungen zu Rauchverboten in öffentlichen Gebäuden und Restaurants ausgetragen wurde. Die Volksabstimmung in Basel-Stadt vom 27. November 2011 über etwas mehr (Kantonslösung) oder weniger (Bundeslösung) Nichtraucherschutz in den Gastrobetrieben ging ganz knapp mit 50,3 zu 49,7 % zugunsten der restriktiveren kantonalen Variante aus. In der lateinischen Schweiz war der Schutz unbestritten.

Die Definitionsfrage war im Bericht allerdings ein Nebenaspekt: „Unter Berücksichtigung der soziokulturellen Rahmenbedingungen sollen Prävention sowie Hilfe für Betroffene im Drogenbereich so gestaltet werden, dass eine optimale Lebensqualität für den Einzelnen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Gesellschaft resultiert. Dieses Ziel kann (...) nie vollständig erreicht werden und schon gar nicht mit gesetzgeberischen Maßnahmen allein, wie auch immer sie gestaltet seien.“ Zudem: „Permissivität gegenüber Drogen als Ausdruck einer gesellschaftlichen Gleichgültigkeit ist abzulehnen (…)“.

Kohärenz ab 1991: Das Vier-Säulen-Modell

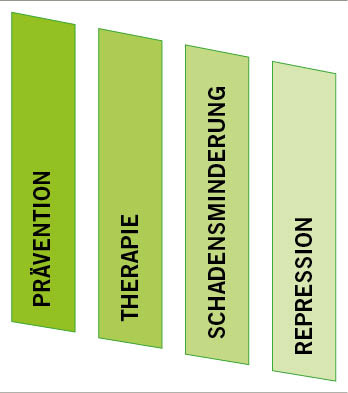

Der kohärente Ansatz konnte sich zuerst in Basel-Stadt durchsetzen. Das so genannte Vier-Säulen-Modell mit Prävention, Überlebenshilfe (u. a mit drei Gassenzimmern [öffentliche Räume für den Drogenkonsum], Tagesstrukturen und Schlafstellen), Repression und Rehabilitation wurde mit einer zentral koordinierten Politik in drei Jahren (1991–1993) vollständig umgesetzt

(➥ Abb. 1). Gleichzeitig wurden die offenen Drogenszenen aufgelöst. 1994 befürwortete die Basler Bevölkerung mit 66 % Jastimmen die bemerkenswerte Frage: „Stimmen Sie einem Kredit von 1,24 Millionen Franken für ein Pilotprojekt zur Verschreibung von Heroin zu?“ Aus dem benachbarten Frankreich, wo ein solches Projekt noch heute undenkbar ist, kommentierte die „L’ Alsace“: „Selten dürfte ein dermaßen komplexes Thema auf einen solchen Konsens in der Politik, in der Fachwelt und in der Sozialpartnerschaft gestoßen sein.“

Die EKDF machte sich inzwischen an den Folgebericht zu den nationalen und internationalen Umwälzungen im Drogenbereich – an den Drogenbericht 1996. Dabei ging sie von drei europäischen Grundmodellen aus:

Davon wurden folgende acht drogenpolitische Szenarien abgeleitet:

Damit wurden für die fachliche Überprüfung alle Varianten der Politik aufgenommen, auch jene vom Komitee „Jugend ohne Drogen“, die mit ihrer auf Repression und Abstinenz ausgerichteten Volksinitiative mit 75 % Neinstimmen gescheitert ist, bis hin zu den Ideen der libertären Kräfte, die den Staat möglichst aus dem Thema zurücknehmen wollten. Über die Legalisierung konnte damals indirekt über die Hanfinitiative abgestimmt werden, die die staatliche Regulierung ausschließlich für Hanf vorsah – sie wurde ebenso verworfen wie „Jugend ohne Drogen.“ Städte und protestantische Deutsch-Schweizer Kantone haben der Legalisierung Sympathien entgegengebracht, katholische und lateinische Kantone sowie ländliche Gebiete deutlich nicht. Die EKDF hat für den Drogenbericht 1996 die Umsetzbarkeit der Szenarien geprüft und sich schließlich für die Variante „Legalisierung der Drogen mit differenzierter, reglementierter Zugänglichkeit“ ausgesprochen. Dem Bundesrat (Exekutive) wurde vorgeschlagen, eine Politik zu formulieren, die die Stärken der einzelnen Szenarien kombiniert und so ein pragmatisches Optimum schafft. Das Vier-Säulen-Modell war mittlerweile unbestritten und hatte sich in der parlamentarischen Revision des Betäubungsmittelgesetzes und der Volksabstimmung durchgesetzt.

Die Kommission hat sich anschließend zwei Mal mit dem Thema Hanf beschäftigt, zunächst im Cannabisbericht 1999. Die EKDF hat die Sonderstellung von Cannabis im Vergleich zu den anderen Drogen begründet und ein Modell vorgeschlagen, das die Bestrafung von Konsum und Besitz aufhebt und einen regulierten legalen Zugang ermöglicht. Für den Fall, dass dies wegen den internationalen Übereinkommen nicht möglich ist, hat die Kommission die materialrechtliche Strafbefreiung des Konsums und das Opportunitätsprinzip für den Handel vorgeschlagen. Mit der Entkriminalisierung des Konsums, einer Alterslimitierung und dem regulierten Zugang sollten für die Prävention bessere Bedingungen geschaffen werden, und zwar weil

Der Cannabisbericht fand in der Öffentlichkeit wenig Beachtung. Eine These besagt, der Bund hätte den (für die UNO- und EU-Gremien zu wenig restriktiven) Bericht bewusst diskret platziert, um die Schweiz nicht erneut – wie mit der Heroinabgabe – der globalen Kritik auszusetzen. In der Fachwelt war die Resonanz hingegen

groß.

Ab 2006: Vom Vier-Säulen-Modell zum Würfelmodell

in sich stimmigen, wirksamen und glaubwürdigen Suchtpolitik, die alle psychoaktiven Substanzen erfasst (Quelle: EKDF)

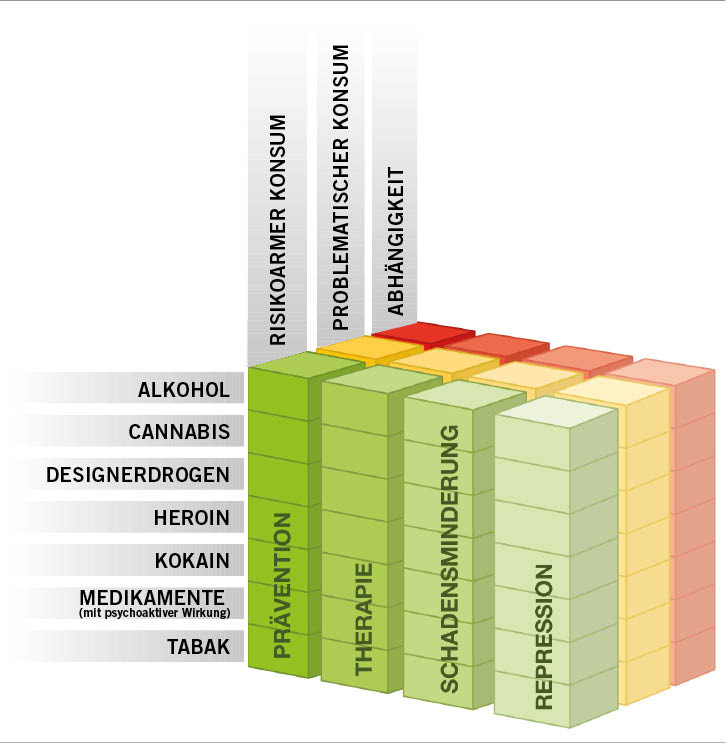

Mit „Psychoaktiv.ch“ ist 2006 schließlich das Standardwerk für den großen nächsten Schritt der Drogenpolitik erarbeitet worden, den Übergang vom Vier-Säulen-Modell zum Würfelmodell. Die vier Säulen Prävention, Therapie, Schadensminderung und Repression wurden als eine Würfelwand genommen und vertikal ergänzt mit der Stoffachse (mit den Substanzen Heroin, Kokain, Designerdrogen, Cannabis, Alkohol, Tabak und Medikamente) und in die Tiefe mit der Achse der drei Konsummuster: „risikoarmer Konsum“, „problematischer Konsum“ und „Abhängigkeit“ (➥ Abb. 2).

Mit dieser dreidimensionalen Differenzierung lässt sich mit den einzelnen Bausteinen, die sich daraus ergeben, je ein klar definiertes Handlungsfeld beschreiben. Dadurch können Lücken, aber auch Sinnloses erkannt werden; im Dienste der Stimmigkeit sind alle 84 Bausteine zu betrachten. Daraus ergeben sich die für die Weiterentwicklung der Suchtpolitik relevante Fragen, beispielsweise: Sind zusätzliche Therapien im Bereich der Abhängigkeit und des problematischen Konsums von Cannabis und Ecstasy nötig? Müssten Kampagnen zur Schadensminderung nicht auf alle psychoaktiven Substanzen ausgedehnt werden? Macht Repression im Bereich des risikoarmen Konsums von Alkohol einen Sinn? Und wenn nein, wieso macht dann Repression im Bereich des risikoarmen Konsums von Heroin, Kokain, Ecstasy und Cannabis Sinn?

Der neue Bericht wurde attraktiv vermarktet, unter dem Titel: „Von der Politik der illegalen Drogen zur Politik der psychoaktiven Substanzen“, und im Teaser stand: „(…) Die EKDF empfiehlt mit Nachdruck die Ausarbeitung eines Leitbilds Suchtpolitik. Ziel soll eine sachliche, in sich stimmige, wirksame und glaubwürdige Politik sein: Die bisherige Politik der illegalen Drogen soll zur umfassenden Politik aller psychoaktiven Substanzen

werden.“

Ab 2008: Nüchterne Experten, überfordertes Parlament

2008 folgte das Cannabis-Update zum Grundlagenbericht von 1999 (s. „Weitere Infos“), mit Blick auf die anstehende Revision des Betäubungsmittelgesetzes und unter dem Eindruck der „Hanf-Goldgrube“ der frühen 2000er Jahre ohne Repression. Aufgrund eines Bundesgerichtsurteils ließen die Behörden damals das Hanf-Geschäft weitgehend gewähren, die Schweiz avancierte rasch zum Produktions- und Exportland und in den Städten gab mehr Hanfshops als Bäckereien.

Alle Aspekte wurden nochmals gründlich überprüft. Die Richtigkeit der ursprünglichen Aussagen bestätigte sich, doch zeigte der hürdenfreie Zugang zum Hanf in den Jahren ohne Repression, dass ein völlig unkontrollierter, aufdringlichen Markt unter Jugendlichen zu vermehrtem Konsum führt. Gleichzeitig wurden die Produkte immer potenter, mit höheren Tetrahydrocannabinol- (THC-)Werten, so dass sie für Heranwachsende riskanter wurden.

Die Bundesversammlung ließ sich nun bei den Gesetzesberatungen von der öffentlichen Meinung leiten, die nach den Exzessen in den genannten Jahren zu mehr Restriktion tendierte. Daraus resultierte eine Gesetzesrevision: Mangels Strategie wurde ganz detailliert festgelegt, wer unter welchen Umständen für wie viel Gramm welche Geldstrafe erhält, mit festgelegten 100 Franken Buße für den Konsum.

Schließlich hat die EKDF 2010 das Leitbild „Herausforderung Sucht“ (s. Weitere Infos“) erarbeitet – die Grundlagen eines zukunftsfähigen Politikansatzes für die Suchtpolitik in der Schweiz: „(...) Es versteht die Herausforderung als gesellschaftliches Phänomen, dem mit einem kohärenten und umfassenden Ansatz begegnet werden muss. Es bezieht sowohl psychoaktive Substanzen als auch substanzgebundene Verhaltensweisen mit ein und beruht auf einem Public-Health-Ansatz.“

Die zehn Leitsätze lesen sich wie die Vorbereitung zum nächsten großen Schritt in der Suchtpolitik: kohärente Politik, Orientierung am Schadenspotenzial und der tatsächlichen Problemlast, inhaltliche Ausweitung (u.a. auch auf substanzungebundene Süchte), Prävention durch umfeldbezogene, strukturelle Maßnahmen, Verpflichtung von Herstellern, Vertreibern und Verkäufern, differenzierte Zielgruppenorientierung und Beitrag der Zivilgesellschaft.

Wo steht der Diskurs heute?

Die jüngste Gesetzesrevision aus den 2010er Jahren mit einem detaillierten Bestrafungskatalog für Hanfkonsumierende hat erwartungsgemäß weder praktisch noch rechtlich funktioniert. Die fehlende Verhältnismäßigkeit war zu offensichtlich, die Relevanz kleiner Mengen zu minimal, die polizeiliche Praxis in den Städten zu unterschiedlich, um vor den Gerichten Bestand zu haben. Die Suche nach dem optimalen Weg geht weiter.

Einerseits ist Hanf mit weniger als 1 % THC nun offiziell zum Handel zugelassen und hat um 2015 einen Boom an Cannabidiol- (CBD-)Produkten ausgelöst. Dieser ist erwartungsgemäß abgeebbt. Noch unklar ist die Besteuerung, da die gesetzliche Basis fehlt.

Andererseits ist der Gebrauch von Hanf zu medizinischen Zwecken legalisiert, aber in der Praxis noch nicht ausreichend entwickelt. Trotz Fortschritten ist der Bezug für Patientinnen und Patienten noch zu umständlich (und teuer) und Eigenanbau verboten – die Selbstmedikation via Schwarzhandel ist Realität.

Für weitere Abklärungen sind in bewährter helvetischer Politikerfahrung wissenschaftliche Versuche mit der Abgabe von standardisiertem Konsumhanf an Intensiv-Konsumierende geplant. In mehreren Städten sollen die Auswirkungen auf Konsum, Gesundheit und Handel erforscht werden. Abgesehen von Prohibitionsideologen ist die Unterstützung groß, das Bewilligungsverfahren allerdings komplex.

Im Herbst 2017 hat sich der Nationalrat (in Deutschland Bundestag) in seiner alten Zusammensetzung mit 45 zu 55 % einmal mehr gegen eine differenzierte Regulierung des Hanfs gewandt – mit der Begründung der Gesundheitskommission, Hanf sei „nicht harmlos“. Dass er gerade deshalb nicht dem offensiven Schwarzmarkt überlassen werden sollte, wird das im Oktober 2017 neu gewählte Parlament wahrscheinlich einsehen. Es ist jünger, urbaner und weiblicher zusammengesetzt als das vergangene. In Leserumfragen sowohl in konservativen wie linksliberalen Medien erhält die Regulierung inzwischen Zustimmungswerte zwischen

60 und 95 %.

Für 2021 sind sowohl im Parlament als auch durch die Zivilgesellschaft Vorstöße und Initiativen für die Regulierung geplant. Dabei wird stets auf das Modell des Autors von 1980 zurückgegriffen (Kessler 1981) – die Regulierung analog Tabak und Spirituosen, mit zusätzlichen Jugendschutzbestimmungen, Werbeverbot und Bioanbau in Berggebieten. Die Jungen Grünen haben kürzlich eine entsprechende Präzisierung der Anbaubestimmungen verlangt.

Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt vorliegt.

Literatur

Kessler K (Hrsg.): Hanf in der Schweiz – über Ursprung, Kultur, Forschung, Zucht und Gesetz.

Solothurn: Nachtschatten Verlag, 1981.

Weitere Infos

EKDF: Leitbild „Herausforderung Sucht“. 2010. Kurzversion

https://fachverbandsucht.ch/download/153/2010_Leitbild_Herausforderung_Sucht_Kurzversion.pdf

Cannabis 2008 – Update zum Cannabisbericht 1999 der Eidgenössischen Kommission für Drogenfragen (EKDF)

http://www.chanvre-info.ch/info/de/IMG/pdf/EKDF_Cannabis_de.pdf

Zur Person

Thomas Kessler mult. dipl. ing. ist Agronom, Hanfforschung ab1977. Er hat als Kantonsrat in Zürich 1987 das 4-Säulen-Modell der Drogenpolitik entwickelt. In den Jahren 1991bis 1998 war er Drogendelegierter des Kantons Basel-Stadt, 1996 bis 2016 Mitglied der Eidgenössischen Kommission für Drogenfragen, 2017 bis 2019 in der Task Force for Cannabinoids in Medicine. Er ist Consulter für Drogen, Migration, Sicherheit und Stadtentwicklung.