Das PDF dient ausschließlich dem persönlichen Gebrauch! - Weitergehende Rechte bitte anfragen unter: nutzungsrechte@asu-arbeitsmedizin.com.

Depression and associated factors among emergency medical services staff in Germany: results from the EMS Health Study for the period 2020/2021

Background: Depression is one of the most common psychological conditions and factors such as pain and psychosocial workload can increase the risk for depression. Since there is little data available for prehospital emergence medical services (EMS) staff in Germany, the aim of the study was to identify factors associated with depression.

Methods: This analysis was a nationwide cross-sectional study with prehospital EMS staff in Germany. Factors associated with depression were identified using multivariable logistic regression analysis, calculating adjusted odds ratios (AOR) and associated 95 % confidence intervals (95 % CI).

Results: A total of 2,313 EMS staff were included in the analysis. The 12-month prevalence of depression was 15.6 % in women and 12.2 % in men. Significantly associated with depression were qualifications (paramedic*s: AOR: 1.99 [95 % CI: 1.10; 3.58] p = 0.022; paramedic*s: AOR: 1.69 [95 % CI: 1.08; 2.61] p = 0.021; reference: paramedics) and actual working hours (increase per hour: AOR: 1.02 [95 % CI: 1.00; 1.03] p = 0.013). Furthermore, poorer health, severe pain, allergies, and being a former smoker were also associated with a significantly higher chance of depression. In contrast, employees living in a relationship showed a lower chance of suffering from depression.

Conclusion: This analysis provides evidence for factors associated with depression in prehospital EMS staff in Germany.

Keywords: mental health – rescue service – workload – rescue service personnel – paramedics

doi:10.17147/asu-1-335668

ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2023; 59: 120 – 128

Depressionen und damit assoziierte Faktoren bei Rettungskräften in Deutschland: Ergebnisse aus der EMS Health Studie für den Zeitraum 2020/2021

Hintergrund: Die Depression stellt eines der häufigsten psychischen Leiden dar, das durch Faktoren wie Schmerzen und die psychosoziale Arbeitsbelastung gefördert werden kann. Da für den präklinischen Rettungsdienst in Deutschland in diesem Zusammenhang bisher nur wenige Daten vorliegen, war es das Ziel der Studie, mit der Depression assoziierte Faktoren zu identifizieren.

Methode: Bei dieser Analyse handelt sich um eine bundesweite Querschnittstudie mit präklinischen Rettungskräften in Deutschland. Mit der Depression assoziierte Faktoren wurden mittels multivariabler logistischer Regression, unter Berechnung von adjustierten Odds Ratio (AOR) und dazugehörigem 95%-Konfidenzintervall (95%-KI), identifiziert.

Ergebnisse: Insgesamt wurden 2313 Rettungskräfte in die Analyse eingeschlossen. Die 12-Monats-Prävelanz der Depression betrug 15,6 % bei Frauen und 12,2 % bei Männern. Signifikant mit der Depression assoziiert waren die Qualifikation (Rettungsassistentinnen/-assistenten: AOR: 1,99 [95%-KI: 1,10; 3,58] p = 0,022; Rettungssanitäterinnen/-sanitäter: AOR: 1,69 [95%-KI: 1,08; 2,61] p = 0,021; Referenz: Notfallsanitäterinnen/-sanitäter) und die tatsächliche Arbeitszeit (Anstieg pro Stunde: AOR: 1,02 [95%-KI: 1,00; 1,03] p = 0,013). Des Weiteren waren auch ein schlechterer Gesundheitszustand, starke Schmerzen, Allergien und ehemalige Rauchende mit einer signifikant höheren Chance für eine Depression assoziiert. Mitarbeitende, die in einer Beziehung leben, zeigten dagegen eine geringere Chance, an einer Depression zu leiden.

Schlussfolgerung: Diese Analyse gibt Hinweise zu Faktoren, die mit einer Depression bei präklinischen Rettungskräften in Deutschland assoziiert sind.

Schlüsselwörter: mentale Gesundheit – Rettungsdienst – Arbeitsbelastung – Rettungsdienstpersonal

Einleitung

Im Rettungsdienst in Deutschland sind rund 85.000 Personen beschäftigt, die in Wechselschichten zu jeder Tages- und Nachtzeit für medizinische Notfälle außerhalb einer Klinik zur Verfügung stehen (Destatis 2023). Der Berufsalltag ist gekennzeichnet durch psychische und physische Arbeitsbelastungen. So ist bekannt, dass Rettungsdienstmitarbeitende anfällig für muskuloskelettale Leiden sind (Imani et al. 2019; Möckel et al. 2022, 2021; Zhang et al. 2019). Ebenso gibt es Hinweise für ein tendenziell schlechteres Gesundheitsverhalten von Rettungsfachpersonal. Möckel et al. (2022) identifizierten eine Adipositas-Prävalenz von 21,6 % unter den Mitarbeitenden im Rettungsdienst in Deutschland. Für fast ein Drittel (26,1 %) der Rettungsdienstmitarbeitenden in den USA konnte ein metabolisches Syndrom festgestellt werden (Rębak et al. 2018). Weiterhin leiden Rettungskräfte zwischen 18 und 29 Jahren in Deutschland häufiger an Bluthochdruck und Asthma als die deutsche Allgemeinbevölkerung in dieser Altersgruppe (Möckel et al. 2022).

Muskuloskelettale, metabolische und kardiovaskuläre Leiden können Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Rettungskräfte haben (Beynon et al. 2020; Maske et al. 2013, 2015; Westhoff-Bleck et al. 2016). Hinzu kommen Schichtdienst und stetig steigende Einsatzzahlen, was die Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden tendenziell erhöht. In Deutschland hat sich das Fahrtenaufkommen seit 2013 fast verdoppelt und steigt jährlich um etwa 5 % (Schmitt 2018; Sieber et al. 2020). Zusätzlich sind Mitarbeitende im Rettungsdienst vermehrt Gewalterfahrungen im Beruf ausgesetzt, die sich ebenfalls auf die mentale Gesundheit auswirken können (Olschowka u. Möckel 2021; Sahebi et al. 2019; Sefrin et al. 2021).

Rettungskräfte sind außerdem anfällig für Burnout-Erkrankungen, die im Zusammenhang mit dem allgemeinen Wohlbefinden und der Arbeitszufriedenheit stehen (Boudreaux et al. 1997; Leszczyński et al. 2019). In einer Metaanalyse konnte, unter Einschluss von insgesamt 30.878 Rettungsdienstmitarbeitenden, eine weltweite Prävalenz an Depressionen von 15 % festgestellt werden. Die Häufigkeit von posttraumatischen Belastungsstörungen lag bei 11 % und fast ein Drittel (27%) haben allgemeine psychische Probleme (Petrie et al. 2018). Forschende aus Norwegen konnten feststellen, dass 8,6 % der dort tätigen Rettungsdienstmitarbeitenden an einer Depression leiden (Reid et al. 2022). Eine australische Studie zeigte, dass die Corona-Pandemie zusätzlich noch einen negativen Einfluss auf die mentale Gesundheit von präklinischen Rettungskräften hatte (Petrie et al. 2022).

Bekannt ist, dass psychische Erkrankungen sich auf die Arbeitsfähigkeit von Betroffenen auswirken (Peter et al. 2015) und bei Rettungsdienstmitarbeitenden in Deutschland ist eine Depression signifikant mit einer Arbeitsunfähigkeit assoziiert (May et al. 2023). Depressionen stehen in Verbindung mit Einschränkungen der Leistungsfähigkeit, verursachen unter allen chronischen Erkrankungen die größte Anzahl an Lebensjahren, die unter Beeinträchtigung verbracht werden, und stehen im Zusammenhang mit ungefähr 50 % der vollendeten Suizide (Hapke et al. 2019; Thom et al. 2017). Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit über 280 Millionen Menschen von einer Depression betroffen (WHO 2023). Möckel et al. (2022) konnten in ihrer Querschnittsstudie, aus der auch die Daten für die vorliegende Analyse stammen, eine 12-Monats-Prävalenz (betreffender Zeitraum: Mai/Juni 2020 bis Mai/Juni 2021) der Depression bei Rettungskräften in Deutschland von 13,7 % identifizieren. Allerdings liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Daten zur Prävalenz der Depression, stratifiziert nach berufsspezifischen und soziodemografischen Charakteristika bei präklinischen Rettungskräften, vor und es wurden keine Analysen zu soziodemografischen, berufsspezifischen und gesundheitsbezogenen Faktoren durchgeführt, die mit der Depression assoziiert sind. Somit ergaben sich folgende Fragestellungen für die vorliegende Analyse:

Methode und Materialien

Studiendesign

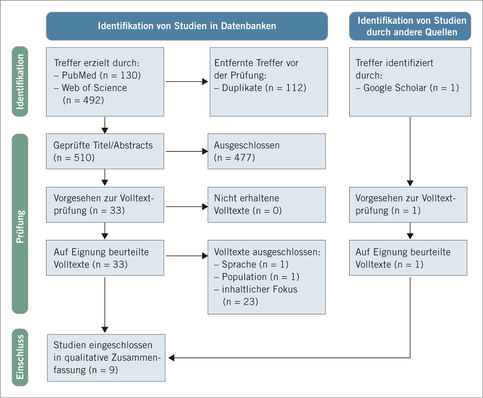

Bei der EMS-Health-Studie, in der die Daten für die vorliegende Analyse gesammelt wurden, handelt es sich um eine bundesweite Querschnittstudie mit präklinischen Rettungskräften in Deutschland. Die Befragung wurde zwischen dem 19. Mai und dem 1. Juni 2021 durchgeführt. Hierzu wurde der Online-Link über die Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften und über soziale Medien in Online-Rettungsdienstgruppen für Mitarbeitende aus dem deutschen Rettungsdienst bereitgestellt. Weiterhin wurde der Link zur Onlinebefragung an 332 zufällig ausgewählte Rettungsdienststationen versendet. Eingeschlossen wurden alle Berufsgruppen (Notfallsanitäterinnen/-sanitäter, Rettungsassistentinnen/-assistenten, Rettungssanitäterinnen/-sanitäter, Rettungshelferinnen/-helfer, Notärztinnen/-ärzte, Auszubildende), die aktiv im Rettungsdienst in Deutschland tätig sind. Die Teilnehmenden mussten mindestens 18 Jahre alt sein und die Pflichtitems nach Geschlecht und Alter sowie nach der 12-Monats-Prävalenz ausgewählter Erkrankungen, darunter Depression, beantwortet haben. Eine informierte Einwilligung zur Teilnahme an der Studie musste zuvor bestätigt werden. Die Teilnahme an der Studie war freiwillig und konnte jederzeit und ohne Angaben von Gründen abgebrochen werden. Die Daten wurden anonymisiert erhoben und nicht an Dritte weitergegeben. Bei der Datenerhebung und Auswertung der Daten wurden die aktuell geltenden Datenschutzrichtlinien beachtet. Die Studie wurde durch die Ethikkommission der HSD Hochschule Döpfer, Köln, genehmigt (Antragszeichen: BEth_M05_2021).

Fragebogen

Der Fragebogen bestand aus 27 Items zu soziodemografischen, beruflichen und gesundheitsbezogenen Merkmalen des Rettungsdienstpersonals. Ein Pretest des Fragebogens wurde vorab mit zwölf Freiwilligen auf Verständlichkeit und Durchführbarkeit untersucht. Während Fragen zum Beruf selbstentwickelt waren, wurden die gesundheitsbezogenen Items aus dem Fragebogen des Robert Koch-Instituts zur Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell“ (GEDA) entnommen. Zum Zeitpunkt der Erhebung war der aktuelle Fragebogen der zur GEDA2014/2015-Studie (Robert Koch-Institut 2017). Es wurde nach Gewicht, Größe, Schmerzstärke und dem Gesundheitszustand der Teilnehmenden gefragt. Weiterhin wurde erfragt, ob in den letzten zwölf Monaten eine der folgenden Krankheiten bei den Teilnehmenden vorgelegen hat: Hypertonie, Asthma (einschließlich allergischem Asthma), chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Arthrose, Beschwerden im unteren Rücken oder sonstige chronische Rückenleiden, Beschwerden im Nacken oder chronische Leiden der Halswirbelsäule, Allergien (ohne allergisches Asthma), Herzinfarkt, Beschwerden in Folge eines Herzinfarkts, Schlaganfall, Beschwerden im Folge eines Schlaganfalls, erhöhte Blutfettwerte und Diabetes mellitus (ohne Schwangerschaftsdiabetes) sowie insbesondere Depression. Weitere Details zum Studiendesign und Fragebogen können Möckel et al. (2022) entnommen werden.

Datenanalyse

Die statistische Analyse wurde mit dem JASP-Softwarepaket in der Version 0.16 (Amsterdam, Niederlande) durchgeführt (JASP Team 2021). Die 12-Monats-Prävalenz der Depression wurde stratifiziert nach Geschlecht, Alter, Schulabschluss, Einkommen, Schichtmodell, Dienstjahre, Tätigkeitsumfeld und Beruf berechnet. Das dazugehörige 95%-Konfidenzintervall (95%-KI) wurde nach Clopper-Pearson berechnet. Bei Items, die nicht als Pflichtitems ausgegeben wurden und bei denen gegebenenfalls nicht alle Teilnehmenden geantwortet haben, basieren die Angaben zu den prozentualen Häufigkeiten immer auf dem Anteil gültiger Angaben und nicht der Gesamtstichprobe.

Um Assoziationen zwischen einer Depression in den letzten 12 Monaten und soziodemografischen, beruflichen sowie gesundheitsbezogenen Faktoren zu identifizieren, wurden zunächst univariable Analysen mittels Person-Chi-Quadrat-Test (X2) sowie bei kontinuierlich skalierten unabhängigen Variablen mittels logistischer Regression unter Berechnung von Odds Ratios (OR) und 95%-KI durchgeführt. Variablen, die in der univariablen Analyse (in mindestens einer Subgruppe) mit einem p-Wert von p < 0,1 mit der Depression assoziiert waren, wurden mittels multivariabler logistischer Regression analysiert. Dabei wurden adjustierte OR (AOR) mit dazugehörigem 95%-Konfidenzintervallen berechnet. Ein p-Wert von p ≤ 0,05 wurde als statistisch signifikant betrachtet.

Ergebnisse

Beschreibung der Stichprobe

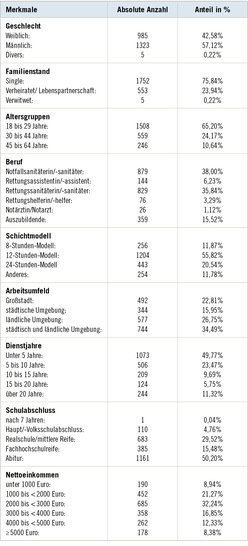

Es wurden 2313 präklinische Rettungskräfte (42,6 % weiblich; 57,2 % männlich; 0,2 % divers) mit einem Durchschnittsalter von 29,0 (SD 10,05; Min: 18,0; Max: 63,0) Jahren in die Studie eingeschlossen. Am häufigsten waren die Berufe der Notfallsanitäterinnen und -sanitäter mit 38,0 % sowie der Rettungssanitäterinnen und -sanitäter mit 35,8 % vertreten. Die Mehrheit der Teilnehmenden war mit 34,5 % im städtischen und ländlichen Rettungsdienst tätig, gefolgt von Mitarbeitenden in einer ländlichen Region mit 26,7 %. Die Teilnehmenden arbeiten zum überwiegenden Teil in einem 12-Stunden-Schichtmodell (55,8 %; n = 1204/2158) und fast die Hälfte hatte unter fünf Jahren Berufserfahrung (49,8 %). Mit 75,8 % war die Mehrzahl der Studienteilnehmenden Single und die Mehrheit hatten einen monatlichen Nettoverdienst zwischen 2000 und < 3000 Euro (32,2 %). Im Mittelwert betrug die vertragliche Arbeitszeit 40,0 Stunden (SD 9,2 Stunden) und die tatsächliche Arbeitszeit 44,8 Stunden (SD 12,0 Stunden).

Depression bei den teilnehmenden Rettungskräften

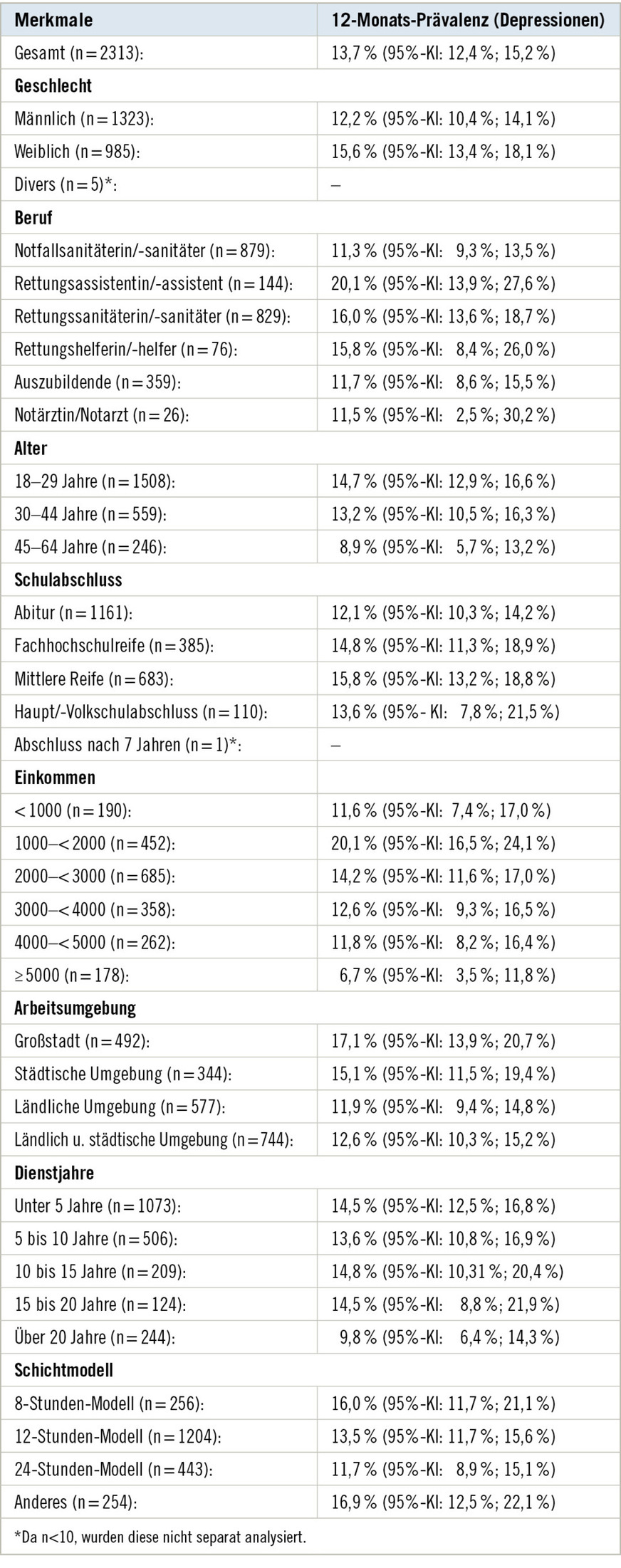

In der Gesamtstichprobe lag die 12-Monats-Prävalenz der Depression bei 13,7 % (95%-KI: 12,4 %; 15,2 %). Weibliche Rettungskräfte waren mit 15,6 % (95%-KI: 13,4 %; 18,1 %) numerisch häufiger von einer Depression betroffen als das männliche Rettungsdienstpersonal mit 12,2 % (95%-KI: 10,4 %; 14,1 %). Rettungsassistentinnen und -assistenten (20,1 % [95%-KI: 13,9 %; 27,6 %]) sowie Rettungssanitäterinnen und -sanitäter (16,0 % [95%-KI: 13,6 %; 18,7 %]) litten unter den Berufsgruppen am häufigsten an einer Depression. Jüngere Mitarbeitende zwischen 18 und 29 Jahren hatten mit 14,7 % (95%-KI: 12,9 %; 16,6 %) eine höhere 12-Monats-Prävalenz als ältere Kolleginnen und Kollegen, wobei Rettungskräfte zwischen 45 und 64 Jahre mit 8,9 % (95%-KI: 5,7 %; 13,2 %) numerisch am wenigsten betroffen waren. Mitarbeitende im Rettungsdienst, die verheiratet oder sich in einer Lebenspartnerschaft befanden, waren mit 9,8 % (95%-KI: 7,4%; 12,5 %) numerisch weniger betroffen als Alleinstehende mit 15,0 % (95%-KI: 13,4 %; 16,8 %). Bis auf die Mitarbeitenden, die weniger als 1000 Euro netto im Monat verdienen, nahm die Prävalenz der Depression unter den betroffenen Rettungskräften mit steigendem Nettoeinkommen ab. Alle Details zu der Verteilung der 12-Monats-Prävalenzen bei den teilnehmenden Rettungskräften sind in ➥ Tabelle 2 dargestellt.

Table 2: 12-month prevalence of depression in the overall sample and in different subgroups

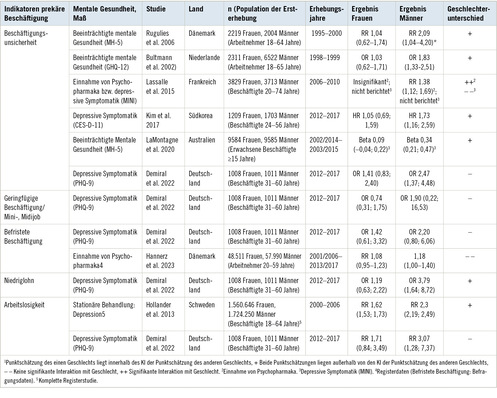

Mit einer Depression in den letzten 12 Monaten assoziierte Faktoren

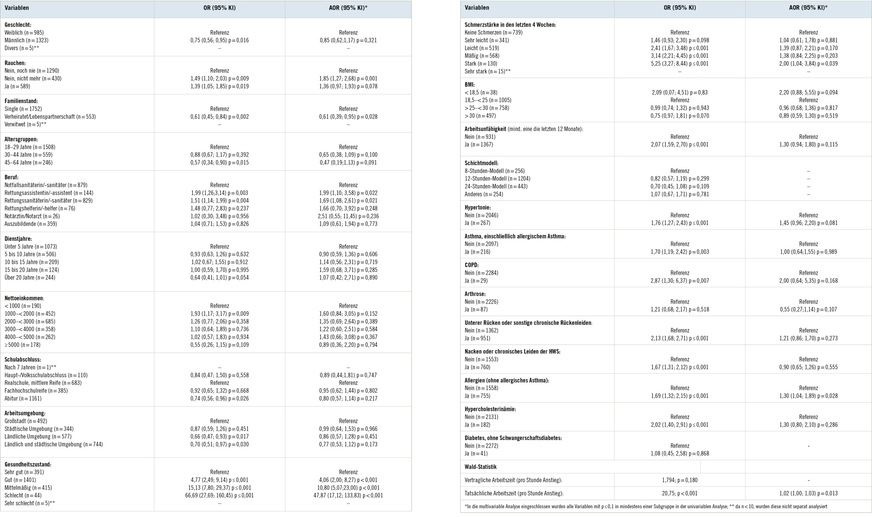

In der multivariablen Analyse zeigten Rettungskräfte, die mit dem Rauchen aufgehört haben, eine signifikant höhere Chance für eine Depression als Mitarbeitende, die noch nie geraucht haben (AOR: 1,85 [95%-KI: 1,27; 2,68] p = 0,001). Ebenfalls konnte bei den Berufsgruppen der Rettungsassistentinnen und -assistenten (AOR: 1,99 [95%-KI: 1,10; 3,58] p = 0,022) sowie Rettungssanitäterinnen und -sanitäter (AOR: 1,69 [95%-KI: 1,08; 2,61] p = 0,021) im Vergleich zu den Notfallsanitäterinnen und -sanitätern eine höhere Chance für eine Depression identifiziert werden. Im Vergleich zu Singles hatten Rettungsdienstmitarbeitende, die sich in einer Beziehung befinden, eine geringere Chance für eine Depression (AOR: 0,61 [95%-KI: 0,39; 0,95] p = 0,028). Außerdem nahm die Chance, an einer Depression zu erkranken, mit dem abnehmenden Gesundheitszustand zu (s. Tabelle 3). Auch Rettungskräfte mit sehr starken Schmerzen (AOR: 2,00 [95%-KI: 1,04; 3,84] p = 0,039; Referenz: keine Schmerzen) sowie diejenigen mit einer Allergie in den letzten 12 Monaten zeigten eine signifikant höhere Chance für eine Depression (AOR: 1,30 [95%-KI: 1,04; 1,89] p = 0,028; Referenz: keine Allergie). Die tatsächliche Arbeitszeit (je Stunde Anstieg AOR: 1,02 [95%-KI: 1,00; 1,03] p = 0,013) war ebenfalls mit einer höheren Chance einer Depression bei den teilnehmenden Rettungskräften assoziiert. Alle Details zu den univariablen und multivariablen Analysen sind in ➥ Tabelle 3 dargestellt.

Table 3: Factors associated with depression

Diskussion

In der vorliegenden Analyse wurde die 12-Monats-Prävalenzen der Depression in verschiedenen Subgruppen des präklinischen Rettungsdienstes, stratifiziert nach soziodemografischen und beruflichen Faktoren, berechnet. Signifikant mit einer Depression assoziiert

waren das Rauchverhalten, der Beziehungsstatus, die tatsächliche Arbeitszeit sowie der Beruf der Rettungsassistentinnen/-assistenten und Rettungssanitäterinnen/-sanitäter. Weiterhin hatten Rettungsdienstmitarbeitende, die einen schlechten Gesundheitszustand, starke Schmerzen oder Allergien angegeben haben, eine höheres Risiko für eine Depression.

Weibliche Rettungskräfte waren numerisch häufiger von Depressionen betroffen als männliche. In Deutschland leiden Frauen ebenfalls häufiger an einer Depression als Männer, wobei die 12-Monats-Prävalenz in der vorliegenden Studie bei beiden Geschlechtern höher ist als im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, in der 9,7 % der Frauen und 6,3 % der Männer eine selbstberichtete ärztlich diagnostiziert Depression angeben (Thom et al. 2017). Die unterschiedlichen Prävalenzen bei Männern und Frauen lassen sich unter anderem damit erklären, dass sich Frauen bei Symptomen eher Hilfe einfordern, während bei Männern die Konformität mit traditionellen Normen eine mögliche Barriere sein kann (Seidler et al. 2016; Thom et al. 2017). Diese beeinflussen die Symptomwahrnehmung und das Zielverhalten, sich Hilfe einzuholen (Seidler et al. 2016). Offen aus der vorliegenden Befragung ist, welchen Einfluss die Corona-Pandemie auf die Depression bei teilnehmenden Rettungskräften hatte, da keine Vergleichsdaten aus einem Corona-freien Zeitraum vorliegen. Für die deutsche Allgemeinbevölkerung ist bekannt, dass im ersten Jahr der Corona-Pandemie die Prävalenz der depressiven Symptomatiken von 9,2% auf 7,6% sank (Hapke et al. 2022). Eine australische Studie mit Paramedics zeigte dagegen, dass die Pandemie einen starken Einfluss auf die Arbeit von Paramedics hatte und einen signifikanten negativen Einfluss auf die mentale Gesundheit (Petrie et al. 2022). Um den Einfluss der Pandemie auf die mentale Gesundheit präklinischer Rettungskräfte in Deutschland zu analysieren, wäre eine Wiederholung der vorliegenden Studie sinnvoll, um die Ergebnisse für den Rettungsdienst in Deutschland mit nicht-pandemischen Jahren vergleichen können.

Erhöhte Anfälligkeiten für eine Depression ist auch im internationalen Vergleich bei Mitarbeitenden im Rettungsdienst zu beobachten (Petrie et al. 2018; Reid et al. 2022). Dies könnte an hohen Raten von posttraumatischen Belastungsstörungen und Angstzuständen bei Rettungskräften liegen (Petrie et al. 2018). Vor allem Letztere treten am häufigsten zusammen mit einer Depression auf (BÄK et al. 2022). Arbeitsbelastungen, denen Personen im Rettungsdienst ausgesetzt sind, könnten eine weitere Erklärung für die Häufigkeiten von Depressionen sein. Neben Gewalterfahrungen (Sahebi et al. 2019; Sefrin et al. 2021), gaben Rettungsdienstmitarbeitende in einer Befragungsstudie von Böckelmann et al. (2022) eine ungünstige Körperhaltung sowie schwere körperliche Arbeit als arbeitsbezogene Stressoren an. Weiterhin konnten die Forschenden feststellen, dass der Schichtdienst für die höchste Stressintensität bei den Kolleginnen und Kollegen verantwortlich ist (Böckelmann et al. 2022). Auch wenn die multivariable Analyse keine Assoziationen zwischen dem Schichtdienst und einer Depression aufzeigt, sind Arbeitnehmende, die im Schichtdienst arbeiten, generell anfällig für psychische Erkrankungen (Sweeney et al. 2021).

Rettungskräfte in Deutschland leiden zu 41,1 % (95-KI: 39,1 %; 43,2 %) an Beschwerden im unteren Rückenbereich (Möckel et al. 2022). Dies führt zu Schmerzen und im Hinblick auf die körperliche Arbeit zu Problemen, was sich negativ auf die psychische Gesundheit der Rettungskräfte auswirken könnte. Mitarbeitende, die unter starken Schmerzen litten, hatten eine höhere Chance für eine Depression. Schmerzen stehen in Verbindung mit Depression und zusätzlich sind Betroffene in mehreren Lebensbereichen eingeschränkt (Waguih William et al. 2018). Die arbeitsbezogenen Stressoren sowie die Anfälligkeit für muskuloskelettale Leiden mit einhergehenden Schmerzen könnte eine Erklärung für höhere Prävalenzen von Depressionen bei Rettungskräften in Deutschland sein.

Die Berufsgruppen der Rettungsassistentinnen/-assistenten und Rettungssanitäterinnen/-sanitäter weisen prozentual den höchsten Anteil mit Depression auf. Weiterhin haben Mitarbeitende mit diesen Qualifikationen im Vergleich zu Notfallsanitäterinnen und -sanitätern ein signifikant höheres Risiko, an einer Depression zu erkranken. Das 2014 eingeführte Berufsgesetz für Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen löst das Berufsbild der Rettungsassistentinnen/-assistenten als bis dahin höchstes nicht-ärztlich qualifiziertes Personal im Rettungsdienst ab. Durch die damit verbunden Novellierungen der Landesrettungsdienstgesetze könnten Rettungsassistentinnen/-assistenten und Rettungssanitäterinnen/-sanitäter von Arbeitsplatzunsicherheit und Weiterbildungsdruck betroffen sein. Sie sind in der Notfallrettung, bei wesentlich kürzerer Ausbildung und niedriger tariflicher Einstufung, ähnlichen beruflichen Merkmalen ausgesetzt wie Notfallsanitäterinnen und -sanitäter. Dies könnte bei hohen Anforderungen und niedrigerer Entlohnung zur Gratifikationskrise bei den Berufsgruppen führen, die mit einem erhöhten Risiko, an depressiven Störungen zu erkranken, in Verbindung steht (Siegrist u. Dragano 2008). Weitere Daten weisen bereits auf eine Anfälligkeit für eine Gratifikationskrise bei Rettungsassistentinnen und -assistenten hin (Berth u. Rohleder 2019).

Die tatsächliche Arbeitszeit war signifikant mit einer Depression assoziiert. Rettungskräfte weisen mit 19,4 Tagen im Vergleich zur deutschen Allgemeinbevölkerung mit 15,1 Tagen höhere Zahlen an Arbeitsunfähigkeitstagen in einem Jahr auf. Weiterhin steht eine Arbeitsunfähigkeit bei Rettungsfachpersonal in Verbindung mit einer Depression (May et al. 2023). Dienste müssen auf den Rettungswachen durch das gesunde Kollegium kompensiert werden, was zu einer Erhöhung der tatsächlichen Arbeitszeit führt. In einer Querschnittsbefragung von deutschen Rettungsdienstmitarbeitenden haben über 50 % der Befragten eine wöchentliche Arbeitszeit von über 48 Stunden angegeben (Böckelmann et al. 2022), so dass bei diesen die gesetzlich vorgeschriebene wöchentliche Arbeitszeit nicht eingehalten wird. Lange und variable Arbeitszeiten sind bekanntermaßen mit einer schlechteren Gesundheit bei Beschäftigten assoziiert (Paridon 2015; Wöhrmann et al. 2019).

Mit der Abnahme des Gesundheitszustands nimmt die Chance, an einer Depression zu leiden, bei den Befragten zu. Die Ergebnisse weisen in allen Subgruppen im Vergleich zur Referenzgruppe, die einen sehr guten Gesundheitszustand angeben hat, eine statistische Signifikanz auf. Die Abnahme des Gesundheitszustands führt zu Einschränkungen in mehreren Lebensbereichen und gilt als Prädiktor für frühzeitige Letalität bei Menschen (Lorem et al. 2020). Im Vergleich zur deutschen Allgemeinbevölkerung, in der 69,9 % der Befragten einen sehr guten Gesundheitszustand angegeben haben (Heidemann et al. 2021), haben 17,33 % der befragten Rettungsdienstleistenden einen sehr guten Gesundheitszustand angegeben. Das Vorliegen eines niedrigen Gesundheitszustands steht mit mentalen und körperlichen Beschwerden in Verbindung (Jafari et al. 2021; Ul-Haq et al. 2014; Wu et al. 2013). Weiterhin haben chronische Beschwerden, gesundheitliche Einschränkungen und das Alter einen Einfluss auf den selbsteingeschätzten Gesundheitszustand (Heidemann et al. 2021). Erwähnt werden muss hier allerdings die Limitation, dass es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine Querschnittstudie handelt und somit nicht klar ist, ob die Depression zu einem schlechteren Gesundheitszustand führt oder der Gesundheitszustand die Depression auslöst.

Mitarbeitende, die unter Allergien leiden, haben eine signifikant höhere Chance für eine Depression. In Deutschland sind 32,6 % (95%-KI: 30,7; 34,6 %) der Rettungskräfte von einer Allergie betroffen, und im Vergleich mit der deutschen Allgemeinbevölkerung sind Frauen häufiger betroffen als ihre männlichen Kollegen (Heidemann et al. 2021; Möckel et al. 2022). Allergien könnten zur Abnahme des psychischen Wohlbefindens und der Lebensqualität bei den Rettungskräften führen (Warren et al. 2020). Weiterhin gehören Allergien zu den Erkrankungen, die zusammen mit einer Depression auftreten können (Cohrdes et al. 2022; Wittchen 2010).

In der vorliegenden Analyse haben Rettungskräfte, die sich in einer Beziehung befanden, eine geringere Chance, an einer Depression zu erkranken als Singles. Unter den teilnehmenden Rettungskräften war die Mehrheit (n = 1752) alleinstehend. Die soziale Unterstützung wird je nach Ausprägung zu den Risiko- oder Schutzfaktoren bei Depressionen gezählt (Cohrdes et al. 2022). In Deutschland sind alleinlebende Menschen generell häufiger von Depressionen betroffen als Personen, die sich in einer Partnerschaft befinden (Cohrdes et al. 2022; Müters et al. 2013). In der lerntheoretischen Psychologie wird der Zusammenhang zwischen fehlender sozialer Unterstützung und Depressionen im Mangel an positiver Verstärkung durch Angehörige attribuiert. Hieraus resultiert ein vermindertes Wohlbefinden bei Betroffenen, was zur Entstehung und Aufrechterhaltung von depressiven Erkrankungen führen kann (Wittchen 2010). Sowohl das junge Durchschnittsalter der Studienteilnehmenden in der vorliegenden Analyse als auch arbeitsbezogene Belastungen könnten erklärende Faktoren für den hohen Anteil an Singles unter den Teilnehmenden sein. Forschende konnten für Rettungsdienstmitarbeitende im Iran bei der Mehrheit einen Rollenkonflikt zwischen Familie und Arbeit identifizieren. Sie führen dies unter anderem auf den Schichtdienst und das daraus resultierende schlechtere Zeitmanagement der Rettungskräfte zurück (Beyramijam et al. 2020).

Rettungskräfte, die mit dem Rauchen aufgehört haben, weisen im Vergleich zu den Kolleginnen und Kollegen, die noch nie geraucht haben, ein signifikant höheres Risiko auf, an einer Depression zu erkranken. Daten weisen auf einen kausalen Zusammenhang hin, dass das Auftreten von Depressionen durch das Rauchen bedingt wird (Wootton et al. 2020). Weiterhin kann das Rauchen bei Personen mit Depressionen ein motivierender Faktor sein, eine positive Stimmung aufrechtzuerhalten oder eine negative Gemütslage abzufangen (Rubin et al. 2020). Dies könnte eine Erklärung sein für die Assoziation mit einer Depression bei den Rettungskräften, die mit dem Rauchen aufgehört haben.

Limitationen

Diese Studie hat mehrere Limitationen. Aufgrund des Querschnittdesigns lassen sich keine kausalen Zusammenhänge interpretieren. Somit bleibt unklar, ob die identifizierten Faktoren zu einer Depression führten oder ob die Mitarbeitenden schon vor ihrer beruflichen Tätigkeit im Rettungsdienst eine Depression hatten. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse ist es empfehlenswert, longitudinale Untersuchungsdesigns anzustreben, um psychische Leiden unter Rettungskräften präziser zu analysieren. Da die Studie als Onlinebefragung durchgeführt wurde, musste von der wahrheitsgemäßen Beantwortung und dem Erinnerungsvermögen der Teilnehmenden ausgegangen werden. Weiterhin kann nicht nachvollzogen werden, in welchem Bundesland und für welche Institutionen (Hilfsorganisationen, Berufsfeuerwehren usw.) die Studienteilnehmenden zum Zeitpunkt der Befragung arbeiteten. Dies könnte trotz zufälliger Auswahl der Teilnehmenden ein Störfaktor gewesen sein. Ungewiss ist der Einfluss der Corona-Pandemie auf die Studie, da die Befragung im

Zeitraum der Pandemie durchgeführt wurde.

Schlussfolgerung

Diese Studie liefert Daten über die Depression und damit assoziierte Faktoren bei Rettungskräften in Deutschland. Die Daten können als Grundlage für weitere Forschungen genutzt werden, um Belastungen und psychische Störungen im Rettungsdienst besser erklären zu können. Longitudinal angelegte Studien könnten präzisiere Aussagen über den Zusammenhang zwischen Depressionen und den identifizierten Faktoren bei Rettungskräften liefern. Weiterhin könnten Interventionsstudien dazu genutzt werden, präventive Maßnahmen zu entwickeln und diese zu etablieren. Allerdings können die vorliegenden Ergebnisse direkt vom Arbeitgeber und verantwortlichen Personen genutzt werden, um Maßnahmen einzuleiten, die sich protektiv und präventiv auf den psychischen Gesundheitszustand der Rettungskräfte auswirken. Die Verbesserung von berufsbezogenen Faktoren wie der tatsächlichen Arbeitszeit und Unterstützung der Rettungskräfte in ihrer mentalen Gesunderhaltung könnte die Prävalenzen an Depressionen im Rettungsdienst in Deutschland positiv beeinflussen.

Interessenkonflikt: TM, TK, CA, LeMa und YT geben an, keine Interessenkonflikte vorliegen zu haben. TM, TH und LuMö sind in der DGRe e. V. aktiv. LM hat Vortrags-/Beratungshonorare und Forschungsgelder von der UCB Pharma GmbH erhalten.

Literatur

Berth H, Rohleder PM: Berufliche Gratifikationskrisen im Rettungsdienst – Eine Querschnittstudie zu Häufigkeit und Einflussfaktoren bei hauptamtlich tätigem Rettungsdienstpersonal [Effort-Reward Imbalance in the Emergency Rescue Service – A Cross-Sectional Study on Prevalence and Influencing Factors among Full-Time Emergency Service Employees]. Psychother Psychosom, Med Psychol 2019; 69: 224–230.

Beynon AM, Hebert JJ, Hodgetts CJ, Boulos LM, Walker BF: Chronic physical illnesses, mental health disorders, and psychological features as potential risk factors for back pain from childhood to young adulthood: a systematic review with meta-analysis. Eur Spine J 2020; 29: 480–496.

Beyramijam M, Akbari Shahrestanaki Y, Khankeh H, Aminizadeh M, Dehghani A, Hosseini MA: Work-family conflict among Iranian emergency medical technicians and its relationship with time management skills: a descriptive study. Emerg Med Int 2020, 7452697 (Open Access: https://doi.org/10.1155/2020/7452697).

Böckelmann I, Thielmann B, Schumann H: Psychische und körperliche Belastung im Rettungsdienst: Zusammenhang des arbeitsbezogenen Verhaltens und der Beanspruchungsfolgen [Mental and physical stress in the emergency medical services: association of work-related behavior and the consequences of stress]. Bundesgesundheitsbl 2022; 65: 1031–1042 (Open Access: https://doi.org/10.1007/s00103-022-03584-1).

Boudreaux E, Mandry C, Brantley PJ: Stress, Job Satisfaction, Coping, and Psychological Distress Among Emergency Medical Technicians. Prehospital and Disaster Medicine 1997; 12: 9–16.

Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung & Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften: Nationale Versorgungsleitlinie Unipolare Depression: Langfassung, Version 3.0, 2022. https://www.leitlinien.de/themen/depression/version-3 (abgerufen am 08.01.2024).

Cohrdes C, Hapke U, Nübel J, Thom: Erkennen – Bewerten – Handeln. Schwerpunktbericht zur psychischen Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland. Teil 1 – Erwachsenenalter. Berlin: Robert Koch-Institut, 2022 (Open Access: https://doi.org/10.25646/8831).

Destatis: Statistisches Bundesamt Deutschland – GENESIS-Online: Ergebnis – 23631-0003, 2023. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?levelindex=1&levelid=167… (abgerufen am 08.01.2024).

Hapke U, Cohrdes C, Nübel J: Depressive Symptomatik im europäischen Vergleich – Ergebnisse des European Health Interview Survey (EHIS) 2. 2019. https://doi.org/10.25646/6221 (abgerufen am 08.01.2024).

Hapke U, Kersjes C, Kuhnert R, Damerow S, Eicher S, Hoebel J: Depressive Symptomatik in der Allgemeinbevölkerung vor und im ersten Jahr der COVID-19-Pandemie: Ergebnisse der GEDA-Studie 2019/2020. J Health Monitor 2022; 7: 3–22 (Open Access: https://doi.org/10.25646/10663).

Heidemann C, Scheidt-Nave C, Beyer A‑K et al.: Gesundheitliche Lage von Erwachsenen in Deutschland – Ergebnisse zu ausgewählten Indikatoren der Studie GEDA 2019/2020-EHIS. 2021 (Open Access: https://doi.org/10.25646/8456).

Imani A, Borna J, Alami A, Khosravan S, Hasankhani H, Bafandeh Zende M (2019). Prevalence of low back pain and its related factors among pre-hospital emergency personnel in Iran. J Emerg Pract Trauma 2019; 5: 8–13 (Open Access: https://doi.org/10.15171/jept.2018.01).

Jafari A, Nejatian M, Momeniyan V, Barsalani FR, Tehrani H: Mental health literacy and quality of life in Iran: a cross-sectional study. BMC psychiatry 2021; 21: 499 (Open Access: https://doi.org/10.1186/s12888-021-03507-5).

JASP Team: JASP (Version 0.16) [Computer software]. JASP. University of Amsterdam, 2021.

Leszczyński P, Panczyk M, Podgórski M et al.: Determinants of occupational burnout among employees of the Emergency Medical Services in Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine : AAEM 2019; 26: 114–119.

Lorem G, Cook S, Leon DA, Emaus N, Schirmer H: Self-reported health as a predictor of mortality: A cohort study of its relation to other health measurements and observation time. Scientific Reports 2020; 10: 4886 (Open Access: https://doi.org/10.1038/s41598-020-61603-0).

Maske UE, Busch MA, Jacobi F, Riedel-Heller SG, Scheidt-Nave C, Hapke U: Chronische somatische Erkrankungen und Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit bei Erwachsenen in Deutschland. Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Querschnittsstudie Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA) 2010 [Chronic somatic conditions and mental health problems in the general population in Germany. Results of the national telephone health interview survey “German health update (GEDA)” 2010]. Psychiatr Praxis 2013; 40: 207–213.

Maske UE, Scheidt-Nave C, Busch MA, Jacobi F, Weikert B, Riedel-Heller SG, Hapke U: Komorbidität von Diabetes mellitus und Depression in Deutschland [Comorbidity of diabetes mellitus and depression in the general population in Germany]. Psychiatr Praxis 2015; 42: 202–207.

May T, Arnold C, Klas T, Möckel C, Maaß L, Hofmann T, Möckel L: Arbeitsunfähigkeit bei präklinischen Rettungskräften in Deutschland: Ergebnisse der EMS-Health-Studie. Zbl Arbeitsmed 2023; 73: 120–128.

Möckel L, Arnold C, May T, Hofmann T: The prevalence of diseases in German emergency medical services staff: A survey study. Arch Environ Occup Health 2022; 77: 838–845.

Möckel L, Gerhard A, Mohr M, Armbrust CI, Möckel C: Prevalence of pain, analgesic self-medication and mental health in German pre-hospital emergency medical service personnel: a nationwide survey pilot-study. Int Arch Occup Environ Health 2021; 94: 1975–1982 (Open Access: https://doi.org/10.1007/s00420-021-01730-x).

Müters S, Hoebel J, Lange C: Diagnose Depression: Unterschiede bei Frauen und Männern. Berlin: Robert Koch-Institut, 2013 (Open Access: https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/3112/2.pdf?sequence=1&isAll…).

Olschowka N, Möckel L: Aggression and violence against paramedics and the impact on mental health: A survey study. J Emerg Med Trauma Acute Care, 2021 (3) (Open Access: https://doi.org/10.5339/jemtac.2021.15).

Paridon H: Arbeitszeit und Gesundheit: Befunde zu Dauer, Lage und Variabilität. Z Arbeitswiss 2015; 69: 3–11.

Peter R, March S, Schröder H, Du Prel J‑B: Besteht ein Zusammenhang von psychischen Erkrankungen und Arbeitsunfähigkeit unabhängig von soziodemografischen Faktoren? [Is the association between mental disorders and sickness absence independent of sociodemographic factors?]. Gesundheitswesen 2015; 77(4), e70–76.

Petrie K, Milligan-Saville J, Gayed A et al.: Prevalence of PTSD and common mental disorders amongst ambulance personnel: a systematic review and meta-analysis. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2018; 53: 897–909.

Petrie K, Smallwood N, Pascoe A, Willis K: Mental health symptoms and workplace challenges among Australian paramedics during the COVID-19 pandemic. Int J Environ Res Public Health 2022; 19: 1004 (Open Access: https://doi.org/10.3390/ijerph19021004).

Rębak D, Suliga E, Grabowska U, Głuszek S: The prevelance of metabolic syndrome on the sample of paramedics. Int J Occup Med Environ Health 2018; 31: 741–751.

Reid BO, Næss-Pleym LE, Bakkelund KE, Dale J, Uleberg O, Nordstrand AE: A cross-sectional study of mental health-, posttraumatic stress symptoms and post exposure changes in Norwegian ambulance personnel. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2022; 30:3 (Open Access: https://doi.org/10.1186/s13049-021-00991-2).

Robert Koch-Institut (RKI): Fragebogen zur Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell“ GEDA 2014/2015-EHIS. 2017. https://doi.org/10.17886/RKI-GBE-2017-014 (abgerufen am 08.01.2024).

Rubin LF, Haaga DAF, Pearson JL, Gunthert KC: Depression as a moderator of the prospective relationship between mood and smoking. Health Psychol 2020; 39(2), 99–106.

Sahebi A, Jahangiri K, Sohrabizadeh S, Golitaleb M: Prevalence of workplace violence types against personnel of emergency medical services in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis. Iranian J Psychiatry 2019; 14: 325–334.

Schmitt L: Betriebliches Gesundheitsmanagement im Rettungsdienst – Ein Muss. In: Schmitt L (Hg.).Herausforderung Notfallmedizin. Berlin, Heidelberg: Springer, 2018, S. 53–62.

Sefrin P, Händlmeyer A, Stadler T, Kast W: Erfahrungen zur Gewalt gegen Rettungskräfte – aus der Sicht des DRK. Notarzt 2021; 37: S1–S19.

Seidler ZE, Dawes AJ, Rice SM, Oliffe JL, Dhillon HM: The role of masculinity in men’s help-seeking for depression: A systematic review. Clin Psychol Rev 2016; 49, 106–118.

Sieber F, Kotulla R, Urban B, Groß S, Prückner S: Entwicklung der Frequenz und des Spektrums von Rettungsdiensteinsätzen in Deutschland. Notfall Rettungsmedizin 2020; 23: 490–496 (Open Access: https://doi.org/10.1007/s10049-020-00752-1).

Siegrist J, Dragano N: Psychosoziale Belastungen und Erkrankungsrisiken im Erwerbsleben: Befunde aus internationalen Studien zum Anforderungs-Kontroll-Modell und zum Modell beruflicher Gratifikationskrisen [Psychosocial stress and disease risks in occupational life. Results of international studies on the demand-control and the effort-reward imbalance models]. Bundesgesundheitsbl 2008; 51: 305–312.

Sweeney E, Cui Y, Yu ZM et al.: The association between mental health and shift work: Findings from the Atlantic PATH study. Prevent Med 2021; 150: 106697.

Thom J, Kuhnert R, Born S, Hapke U: 12-Monats-Prävalenz der selbstberichteten ärztlich diagnostizierten Depression in Deutschland. J Health Monitor 2017.

Ul-Haq Z, Mackay DF, Pell JP: Association between physical and mental health-related quality of life and adverse outcomes; a retrospective cohort study of 5,272 Scottish adults. BMC Public Health 2014; 14: 1197 (Open Access: https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-1197).

Waguih William I, Raymond YW, Naghdechi L et al.: Pain and depression: a systematic review. Harvard Rev Psychiatr 2018; 26: 352–363.

Warren CM, Jiang J, Gupta RS: Epidemiology and burden of food allergy. Curr Allergy Asthma Rep 2020; 20: 6.

Westhoff-Bleck M, Briest J, Fraccarollo D et al.: Mental disorders in adults with congenital heart disease: Unmet needs and impact on quality of life. J Affect Disord 2016; 204, 180–186.

WHO – World Health Organisation: Depressive disorder (depression). 2023. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression (abgerufen am 08.01.2024).

Wittchen H-U: Depressive Erkrankungen. Gesundheitsberichterstattung des Bundes: Bd. 51. Berlin: Robert Koch-Institut, 2010.

Wöhrmann AM, Brenscheidt F, Gerstenberg S_ Arbeitszeit in Deutschland: Länge, Lage, Flexibilität der Arbeitszeit und die Gesundheit der Beschäftigten. In: Rump J, Eilers S (Hrsg.): IBE-Reihe. Arbeitszeitpolitik. Berlin, Heidelberg: Springer, 2019, S. 159–177.

Wootton RE, Richmond RC, Stuijfzand BG et al.: Evidence for causal effects of lifetime smoking on risk for depression and schizophrenia: a Mendelian randomisation study. Psychologic Med 2020; 50: 2435–2443 (Open Access: https://doi.org/10.1017/S0033291719002678).

Wu S, Wang R, Zhao Y, Ma X, Wu M, Yan X, He J: The relationship between self-rated health and objective health status: a population-based study. BMC Public Health 2013; 13: 320 (Open Access: https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-320).

Zhang Q, Dong H, Zhu C, Liu G: Low back pain in emergency ambulance workers in tertiary hospitals in China and its risk factors among ambulance nurses: a cross-sectional study. BMJ Open 2019; 9: e029264 (Open Acces: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-029264).

Kontakt

Dr. Luis Möckel

Deutsche Gesellschaft für Rettungswissenschaften e. V.

Weststraße 6, 52074 Aachen

luis.moeckel@outlook.de

ORCID-IDs:

Thomas Hofmann: https://orcid.org/0000-0001-8583-9275

Luis Möckel: https://orcid.org/0000-0002-1338-8433