Ereignis, Erstschaden, (Trauma-)folgestörung: Erstschadensprüfung bei so genannten „Schockunfällen“

Bei der medizinischen und rechtlichen Bewertung psychogener Störungen nach versicherten Ereignissen konzentrieren sich Juristen und Mediziner in der Regel auf den sog. Folgeschaden (z. B. Posttraumatische Belastungs-störung, oder Anpassungsstörung) und nehmen ihre Einschätzung gegebener oder nicht gegebener Kausalität damit allein auf der Ebene der haftungs-ausfüllenden Kausalität vor. Übersehen wird jedoch häufig, dass medizinisch komplizierte Abwägungen und auf diesen aufbauend juristische Entscheidungen bereits zur Frage des ereigniskausalen Erstschadens gefordert sind. Diese können insbesondere bei sog. „Schockunfällen“ dazu führen, dass die Leistungsverpflichtung der Sozialversicherung bereits auf der Ebene der haftungsbegründenden Kausalität verneint werden muss mit der Konsequenz, dass ein Arbeitsunfall im Rechtssinne nicht vorgelegen hat. In diesen Fällen werden Überlegungen zur haftungsausfüllenden Kausalität bzw. zu Unfallfolgen überflüssig. Der Aufsatz soll dem Leser die Differenzierung der ein-zelnen Prüfungsschritte bei psychogenen Störungen nach versicherten Ereig-nissen erleichtern. In einem zweiten Schritt wird der Versuch unternommen, den Rechtsbegriff des Gesundheitserstschadens mit dem medizinischen Begriff des Traumakriteriums der Internationalen Diagnosesysteme ICD-10, DSM-IV-TR und DSM-5 in Beziehung zu setzen.

Schlüsselwörter: Begutachtung seelischer Störungen – Arbeitsunfall – posttraumatische Belastungsstörung, Traumakriterium – ICD-10 – DSM-IV-TR – DSM-5

Event, initial damage, consequential (post-traumatic) disorder: Initial damage assessment in so-called „shock accidents“

In the medical and legal assessment of psychogenic disorders after insured events, lawyers and physicians generally focus on the so-called consequential damage (such as post-traumatic stress disorder, adjustment disorder) and make their assessment of a given or not given causality at the level of the contributory cause alone. But is often ignored that medically complex considerations and based on these legal decisions are already required to clear up the question of the initial damage that causes the event. These may, in particular in so-called „shock accidents“, lead to the fact that the performance obligation of the social insurance must already be denied at the level of the causality establishing liability with the consequence that a work accident in the legal sense has not existed. In these cases, considerations concerning the contributory cause or the consequences of accidents are unnecessary. The paper shall make it easier for the reader to differentiate the individual examination steps in cases of psychogenic disorders after insured events. In a second step, the paper attempts to establish a relation between the legal term of initial health damage and the medical term of trauma criteria of the international diagnostic systems ICD-10, DSM-IV-TR, and DSM-5.

Keywords: assessment of mental disorders – occupational accident – post-traumatic stress disorder, trauma criterion – ICD-10 – DSM-IV-TR – DSM-5

ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2014; 49: 531–538

Einleitung

In allen Rechtsgebieten ist es Aufgabe des Sachverständigen, die vom Gutachtenauftraggeber (Gericht, Sozialversicherungsträger, Träger der Privat- und Sachversicherung u. a. m.) aufgeworfenen Fragen fachspezifisch zu beantworten. In der gesetzlichen Unfallversicherung ergeben sich in der Regel Fragen zur kausalen Beziehung zwischen versicherten Einwirkungen und Gesundheitsschäden, Minderung des Leistungsvermögens, Schadensanlagen, Vorschäden, Therapiemöglichkeiten und Prognose. Besonders komplex und schwierig stellt sich dabei die Prüfung der Kausalität im Falle psychogener Störungen nach versicherten Ereignissen ohne körperlichen Schaden, sog. „Schockunfällen“, dar. Um diese wird es im Folgenden zu gehen haben, dies bezogen auf den Rechtshintergrund der gesetzlichen Unfallversicherung bzw. des sozialen Entschädigungsrechtes.

Wenn der Arzt (oder klinische Psychologe) als Sachverständiger tätig wird, hat er sich zu bemühen, medizinische (resp. psychologische) Betrachtungen in ein Gerüst zu gießen, das ihre Anwendung und Überprüfung durch den Juristen ermöglicht. Der Sachverstän-dige ist nämlich nicht mehr und nicht weniger als der „Helfer“ bzw. der „sachkompetente Berater“ des Gerichts bzw. im Verwaltungsverfahren der Verwaltung, bei denen aber anhaltend die Herrschaft über das Verfahren verbleibt. Sie wird nicht etwa – und sei es für die begrenzte Zeit der Begutachtung – an den Sachverständigen abgetreten.

Damit der Sachverständige diese seine Aufgabe im Falle sog. „Schockunfälle“ wahrnehmen kann, müssen ihm die Prüfungsschritte des Juristen geläufig sein.

Der Arbeitsunfall (Definition)

Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII sind Arbeitsunfälle Unfälle von Ver-sicherten infolge einer den Versicherungsschutz nach den §§ 2, 3 oder 6 SGB VII begründenden Tätigkeit (versicherten Tätigkeit). Unfälle sind nach der Legaldefinition des § 8 Abs. 1 Satz 2 SGB VII zeitlich begrenzte, von außen auf den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem Körperschaden oder zum Tod führen. Ein Arbeits- (oder Wege-)unfall setzt daher voraus, dass die verletzte Person durch eine Verrichtung unmittelbar vor dem Unfallereignis den gesetzlichen Tatbestand einer versicherten Tätigkeit erfüllt hat und deshalb „Versicherte(r)“ ist. Die Verrichtung muss in der Form eines zeitlich begrenzten, von außen auf den Körper einwirkenden Ereignisses einen Gesundheitserstschaden oder den Tod des Versicherten objektiv und rechtlich wesentlich verursacht haben (BSG 15.05.2012 – B 2 U 16/11 R. BSGE 111, 52 entspr. SozR 4-2700 § 2, 21; BSG 13.11.2012 – B 2 U 19/11 R. UV-Recht Aktuell 2013, 251; BSG 18.06.2013 – B 2 U 10/12 R).

Im Hinblick auf den Beweismaßstab gilt für die Beweiswürdigung der Tatsacheninstanzen bei der Tatsachenfeststellung, dass die Tatsachen, die die Tatbestandsmerkmale „versicherte Tätigkeit“, „Verrichtung zur Zeit des Unfalls“, „Unfallereignis“ sowie „Gesundheitsschaden“ erfüllen sollen, für das Gericht im Grad des Vollbeweises, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, feststehen müssen. Demgegenüber genügt für den Nachweis des (naturwissenschaftlich-philosophischen und außerdem „wesentlichen“) Ursachenzusammenhanges zwischen diesen Voraussetzungen der Grad der (hinreichenden) Wahrscheinlichkeit, nicht allerdings die Glaubhaftmachung und vor allem nicht die bloße Möglichkeit (BSG 02.04.2009 – B 2 U 30/07 R – BSGE 103, 45 entspr. SozR 4-5671 Anl. 1 Nr. 3101 Nr. 4 mwN; BSG 31.01.2012 – B 2 U 2/11 R, juris).

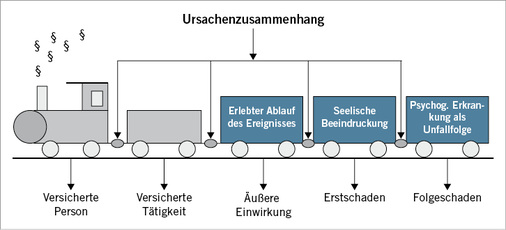

Schritte der Kausalitätsprüfung: haftungsbegründende und haftungsausfüllende Kausalität

Ein Arbeitsunfall ist in mehreren aufeinander folgenden Schritten zu prüfen ( Abb. 1). Diese Prüfungsschritte erfordern separate, aber auch ineinander greifende juristische und medizinische Fachkompetenz. Am Ende steht die allein vom Juristen zu treffende Entscheidung, ob ein Arbeitsunfall vorliegt und Leistungen gewährt werden können (Becker 2010). Der erste ausschließlich vom Juristen (nachfolgend synonym gebraucht für die Sachbearbeiter und Juristen der Verwaltungen und (Sozial-)Richter beiderlei Geschlechtes) vorzunehmende Schritt (Lokomotive und 1. Waggon [für die Kohlen] des Unfallzuges in Abb. 1) beinhaltet die Prüfung, ob das Ereignis einer versicherten Person widerfahren ist und ob diese bei Eintritt des Ereignisses zudem eine versicherte Tätigkeit verrichtet hat (Becker 2007).

Als zweites ist zu prüfen, ob ein Unfall im Sinne eines Arbeitsunfalls vorliegt (2. und 3. Waggon des Unfallzuges nebst „Kupplung“ zwischen den beiden): Diese Prüfung erfolgt in drei weiteren Schritten und hat die folgenden Fragen zu beantworten:

- Hat ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper einwirken-des Ereignis vorgelegen?

- Ist im Zusammenhang mit diesem Ereignis ein Gesundheitserstschaden (sog. Erst- oder Primärschaden, Erst(-körper)scha-den) eingetreten?

- Ist dieser Gesundheitserstschaden durch das Einwirken des Ereignisses nach der Theorie der wesentlichen Bedingung rechtlich wesentlich verursacht worden (haftungsbegründende Kausalität)? (SG Hamburg 02.11.2007 – S 40 U 215/05; SG Hamburg 31.05.2013 – S 40 U 35/12 (die Berufung LSG Hamburg –L 3 U 13/13 wurde zurückgenommen), https://sozialgerichtsbarkeit.de/ ).

Erst wenn diese Voraussetzungen überprüft und begründet worden sind, liegt ein Arbeitsunfall vor und es schließt sich die Diskussion der haftungsausfüllenden Kausalität, die Frage der Folgeschäden (Waggon 4 des Unfallzuges in Abb. 1) und dessen kausaler Verknüpfung mit dem Arbeitsunfall (Kupplung zwischen Waggon 3 und 4) an.

Erstschaden versus Folgeschaden

An dieser Stelle entstehen bei der Beurteilung psychogener Unfall-folgen häufig Fehler: Allzu oft liest man in der Diskussion der Frage, ob eine Depression, Angststörung, dissoziative Störung u. a. m. recht-lich wesentliche Folge eines versicherten Ereignisses sei, ausschließlich Überlegungen zur haftungsausfüllenden Kausalität. Die Frage, ob überhaupt ein Arbeitsunfall vorlag, wird dabei übergangen. Gerade bei Ereignissen, bei denen es zu keinem „Körper“schaden im physikalischen Sinne kommt (sog. „Schockunfälle“) und damit der Erstschaden ausschließlich als ereignisbedingte Veränderung seelischer Gegebenheiten des betroffenen Menschen geltend gemacht wird, besteht aber die Notwendigkeit einer besonders sorgfältigen Feststellung des Gesundheitserstschadens und der schwierigen Kau-salitätsprüfung bereits auf der Ebene der haftungsbegründenden Kausalität (Abb. 1, Kupplung zwischen Waggon 2 und 3).

Der Unfallhergang (das „Unfallereignis“, besser: „einwirkendes Ereignis“, 2. Waggon des Unfallzuges Abb. 1) muss vom Juristen recherchiert und festgestellt werden, bevor ein Gutachtenauftrag an einen medizinischen Sachverständigen vergeben wird.

Im zweiten Schritt erfolgt die Feststellung des (Gesundheits-)Erstschadens. Soweit es unfallbedingt zu einer körperlichen Verletzung (Fraktur, Schädelhirntrauma o. Ä.) gekommen ist, kann der Gesundheitserstschaden (3. Waggon des Unfallzuges) ebenso wie dessen Kausalzusammenhang zum Unfallereignis vom Juristen regel-mäßig ohne eigene medizinische Fachkompetenz bejaht werden (Becker 2007). Ein Arbeitsunfall liegt vor.

Wenn sich allerdings die Frage eines ausschließlich psychischen Gesundheitserstschadens stellt, ist medizinisches, in diesem Falle psychiatrisch-psychotherapeutisches Fachwissen bereits bei der Feststellung dieses Gesundheitserstschadens (3. Waggon, Abb. 1) erforderlich. Hierauf muss der Jurist zurückgreifen, damit nicht zu Unrecht ein ereignisbedingter Gesundheitserstschaden vorausgesetzt oder verneint wird.

Das BSG weist in seiner aktuellen Rechtsprechung ausdrücklich darauf hin, dass ein Versicherter einen Anspruch auf vollständige Feststellung aller Gesundheitserstschäden hat (BSG 24.07.2012 – B 2 U 23/11 R; BSG 24.07.2012 – B 2 U 9/11 R. SozR 4-2700 § 8 44). Dies gilt auch für psychische Störungen, die erst später als Gesundheitsschaden geltend gemacht werden.

Sobald ein Unfallhergang im Sinne des von außen einwirkenden Ereignisses als auch ein im (zeitlichen) Zusammenhang eingetrete-ner Gesundheitserstschaden vollbewiesen (!) sind, bedarf es jedoch noch der dritten Voraussetzung, um einen Arbeitsunfall anzuerkennen: der kausalen Verknüpfung zwischen dem einwirkenden Ereignis und dem Gesundheitserstschaden. Sie zu bejahen oder zu ver-neinen bedarf wiederum psychiatrisch-psychotherapeutischen Fach-wissens, das auf dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand basieren muss (BSG 09.05.2006 – B 2 U 1/05 R; BSG 24.07.2012 – B 2 U 23/11 R; BSG 24.07.2012 – B 2 U 9/11 R. SozR 4-2700 § 8 44). Die nachfolgenden Fallbeispiele mögen dies erläutern.

Fallbeispiel 1

Der 34 Jahre alte Kurierfahrer (K.) kommt nachts mit seinem Liefer-wagen (einem sog. „3,5-Tonner“) auf einer Straßenbrücke nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbricht das Geländer und droht mit dem Fahrzeug in ein Tal zu stürzen. Die Hinterachse verfängt sich aber in einem durch den Anprall verbogenen Teil der Brückenbefestigung und das Fahrzeug bleibt mit dem Kühler nach unten weisend, gewissermaßen „kopfüber“, über der Schlucht hängen. Der Versicherte K., der körperlich unverletzt geblieben ist, wagt sich in dem schwankenden Wrack nicht zu bewegen und muss abwarten, bis sein Fahrzeug in einer technisch und zeitlich aufwändigen Rettungsaktion geborgen wird. Er reagiert am Unfallort inadäquat, will, kaum hat man ihn freibekommen, die Fahrt fortsetzen, beschimpft die Helfer, die dies nicht zulassen wollen, was im Polizeibericht dokumentiert ist. Er ruft noch vom Unfallort aus per Mobiltelefon seinen Arbeitgeber an, um ein Ersatzfahrzeug zu bestellen, dies ungeachtet der bei dem Unfall stark beschädigten Ladung, die er dennoch rechtzeitig ausliefern will. An diese Vorgänge erinnert er sich trotz fehlender (Kopf)Verletzung später nicht mehr.

Er entwickelt ab Ende der 1. Unfallwoche anhaltend die Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS Kriterien B–D nach dem DSM-IV(TR) in der geforderten Anzahl [6 aus 17]) und zwar sowohl auf der Beschwerde- als auch auf der Befundebene.

K. hat einen Arbeitsunfall erlitten. Unfallereignis („einwirkendes Ereignis“) [1.] und seelischer Gesundheitserstschaden [2.] sind in dieser Fallkonstruktion vollbewiesen, die kausale Verknüpfung [3.] – haftungsbegründende Kausalität – zwischen 1. und 2. ist wie erforderlich „hinreichend wahrscheinlich“. Obwohl keine körperlichen Verletzungsfolgen vorliegen, ist ein Arbeitsunfall festzustellen, die PTBS hat sich im Sinne des Folgeschadens in der haftungsausfüllen-den Kausalität „unfallkausal“ entwickelt.

Fallbeispiel 2

Der zum Ereigniszeitpunkt 2001 ebenfalls 34-jährige Fahrer eines Apothekennotdienstes (A.) will, nachdem er eine neben einer Bank gelegene Apotheke beliefert hat, gerade wieder in sein Fahrzeug, einen Kleinlieferwagen, einsteigen, als der Filialleiter der Bank auf ihn zuläuft: Die Bank sei gerade beraubt worden, die Räuber seien flüchtig. Der Aufforderung des Filialleiters folgend nimmt A. zusammen mit dem Filialleiter die Verfolgung auf, hält sich aber außer Schussweite des von den Räubern gelenkten Kleinwagens, da er von dem Filialleiter über deren Bewaffnung informiert worden ist. Die Verfolger verlieren das Täterfahrzeug aus den Augen, als dieses in das Gelände eines Großmarktes abbiegt, suchen es und befragen mehrere auf dem Gelände tätige Personen nach seinem Verbleib. Sie finden es jedoch nicht wieder und kehren zur Bank zurück, wo sie bzgl. des Ablaufs der Verfolgung übereinstimmende Aussagen bei der Kriminalpolizei zu Protokoll geben.

Im Laufe eines Aufenthalts in einer psychosomatischen Klinik 2009, wo sich A. wegen Panikattacken und mittelschwerer depressiver Episode als Einweisungsdiagnosen einer stationären Psychotherapie unterzog, erklärte er dann, das Täterfahrzeug sei auf dem Parkplatz des Großmarkts in einer schlecht einsehbaren Ecke abgestellt von ihm (und dem Filialleiter) aufgefunden worden, und er habe nicht sehen können, ob die bewaffneten Räuber sich noch im Auto befunden hätten oder nicht. In diesem Moment, so A., sei ihm schlagartig die Lebensgefahr, in der er sich befunden hätte, bewusst geworden, weil er damit habe rechnen müssen, von den Räubern beschossen zu werden.

Er schilderte im Laufe der stationären Psychotherapie – erstmals aktenkundig seit 2001 –, diese Situation in Alpträumen und sich täglich aufdrängenden Intrusionen nachzuerleben. Er könne seit dem Ereignis kaum noch, und wenn, dann nur unter großer Angst Auto fahren. Geltend gemacht wurden sozialer Rückzug, depressives Herabgestimmtsein, Schlafstörungen, Reizbarkeit sowie Konzentrationsschwächen. Dem Betroffenen wurde daraufhin von den behandelnden Ärzten eine seit dem Ereignis (2001) bestehende PTBS bescheinigt.

Die Anerkenntnis des Ereignisses als Arbeitsunfall wurde von der gesetzlichen Unfallversicherung unter Verweis auf die lange Latenz, in der zwar rückblickend Symptome geltend gemacht, aber nicht ärztlich dokumentiert wurden, abgelehnt. Die Akten der Staats-anwaltschaft und Akten aus dem damaligen Strafprozess gegen die Täter, die bei einem nachfolgenden Raub von der Polizei gestellt worden waren und u. a. auch für das hier in Rede stehende Ereignis verurteilt wurden – der Betroffene war im Strafprozess Zeuge – wur-den erst im Sozialgerichtsverfahren beigezogen.

A. hat keinen Arbeitsunfall erlitten, daher liegt auch keine unfallbedingte PTBS vor. Es mangelt [1.] an einem (vollbewiesenen) „einwirkenden/äußeren Ereignis“, das als „Unfallereignis“ hätte fungieren können. A. hat als das für sich traumatisierend erlebte Ereignis – das Wahrnehmen des abgestellten Täterfahrzeuges mit den darin vermuteten Räubern auf dem Gelände des Großmarkts – detailliert in der psychosomatischen Klinik erstmals im Jahre 2009 beschrieben und dieses angeblich in seit 2001 immer wiederkehrenden Albträumen nacherlebt. Ein solches Ereignis lag aber nicht vor, denn A. und der Filialleiter der Bank haben das Fahrzeug der Täter ja gerade nicht mehr gefunden (und im Sinne des einwirken-den Ereignisses: „gesehen“!). Dies ergab sich aus den zeitnah erstellten polizeilichen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten. Zu Unrecht wurde aufgrund der Darstellung des A. im Laufe der Psychotherapie eine „unfallbedingte“ PTBS angenommen. Das bloße Sehen des Fahrzeugs der Räuber wäre zwar, wenn A. es tatsächlich auf dem Parkplatz vor dem Großmarkt gesehen hätte, ein einwirkendes „Unfallereignis“ (Widder et al. 2012). Dies entsprach aber nicht den Tatsachen. Anhaltspunkte dafür, dass das bloße Verfolgen des Fluchtfahrzeugs, als mögliches „einwirkendes Ereignis“ bei A. bereits eine seelische Beeindruckung hinterlassen hatte und daher zu prüfen wäre, hatten sich tatsächlich nicht ergeben. Es sind insoweit sämtliche Überlegungen zum Gesundheitserstschaden und zur haftungsbegründenden Kausalität bei der Prüfung eines Arbeits-unfalls fehl am Platze.

Es ergibt sich hier eine Parallele zum BSG-Fall (BSG 29.11.2011 – B 2 U 10/11 R; Spellbrink 2013): Dort konnte der Lokführer ebenfalls nicht nachweisen, dass sich tatsächlich ein Passant auf den Gleisen befunden hatte und er deshalb eine Notbremsung auszulösen hatte. Auch dort mangelte es an einem vollbewiesenen einwirkenden Ereignis (trotzdem kritisch hierzu: Bultmann u. Fabra 2012). Die Vorstellungen, die A. in der Therapie gegenüber den behandelnden Ärzten geäußert hat, sind im Rechtssinne „innere“ Vorgänge, denen keine unfall- resp. ereigniskausale Bedeutung zukommt. Dies gilt un-abhängig davon, ob die von den behandelnden Ärzten angenommene seelische Traumatisierung und damit das Erfülltsein des A- oder Traumakriteriums in Übereinstimmung mit den Vorgaben des DSM-IV-TR stand oder nicht (hierzu weiter unten).

Bei Überlegungen zur haftungsbegründenden (und auch -ausfüllenden) Kausalität handelt es sich um Überlegungen im Rechtszusammenhang, die mit der Diagnosestellung eines psychiatrischen Störungsbildes nicht verwechselt werden dürfen.

Merke: Wenn ein „äußeres Ereignis“ [1.] im Rechtssinne nicht vorgelegen hat, erübrigen sich Überlegungen zum Gesundheitserstschaden [2.] und zur kausalen Verknüpfung [3.].

Fallbeispiel 3

Die 54-jährige Erzieherin (E.) ist in einer Einrichtung mit sozial schlecht angepassten Kindern angestellt. Sie wird am 4. Juli 2012 während ihrer Tätigkeit von einem 10-jährigen Schüler „ … gestoßen [und] mehrmals mit seinem ganzen Körpergewicht in die Ecke zwischen Tür und Wand gedrückt“. Die Betroffene maßregelt den Schüler, die Situation beruhigt sich ohne fremde Hilfe, die Betroffene führt ihre Arbeitsschicht zu Ende.

Am 5. Juli 2012 morgens stellt sie sich bei dem D-Arzt Dr. St. vor und klagt dort über „… Schmerzen im linken Schultergelenk, im linken Brustkorb, im linken Hüftgelenk und in der rechten Hand“. Die körperliche Untersuchung durch Dr. St. nebst Röntgen ergibt keinerlei objektivierende Befunde, auch keine Prellmarke. Gleichwohl werden die Diagnosen Schulter-, Hüft- und Thoraxprellung gestellt, ein Heilverfahren eingeleitet sowie Arbeitsunfähigkeit zu Lasten der GUV bescheinigt.

Etwa 3 Monate nach dem Ereignis überweist Dr. St. die Betroffene bei ausbleibender Besserung an die Psychiaterin K., die sie als „… somatisiert ängstlich … depressiv ängstlich überlagert“ beschreibt und in ambulante Psychotherapie bei Dipl.-Psych. H. weiter-leitet. Diese nimmt die Betroffene gemäß Modellverfahren der Berufsgenossenschaften in psychotherapeutische Behandlung unter den Diagnosen Anpassungsstörung als Angst- und depressive Reaktion gemischt nach tätlichem Angriff durch Schüler während der Arbeitszeit. Durch Beiziehen eines Vorerkrankungsverzeichnisses der Krankenkasse ließ sich im Verlauf feststellen, dass die Betroffene bereits in den Jahren vor dem Ereignis wegen einer somatoformen Schmerzstörung in ambulanter und stationärer Psychotherapie gestanden hatte.

E. hat keinen Arbeitsunfall erlitten. In diesem Fall ist ein „einwirkendes Ereignis“[1.] gegeben, soweit sich der Ablauf, wie ihn die Betroffene geschildert hat, nachweisen lässt, etwa durch Zeugenaussagen des Schülers oder von Mitschülern. Nicht gegeben ist jedoch ein (körperlicher und/oder seelischer) Gesundheitserstschaden [2.]. Zu Unrecht hat Dr. St. diverse Prellungen festgestellt, denn er konnte körperliche (oder apparative) Befunde, die solche belegt hätten, tatsächlich nicht erheben. Auch ein seelischer Erstschaden ist weder an dem berichteten Verhalten der Betroffenen ablesbar noch plausibel, geschweige denn wie erforderlich vollbeweislich zu sichern gewesen. In diesem Fall scheitert die Feststellung des Arbeitsunfalls also am nicht bewiesenen Gesundheitserstschaden, eine Leistungsverpflichtung für die GUV ist vor dem Rechtshintergrund nicht entstanden. Die Frage, ob die von Frau Dipl.-Psych. H. gestellte Diagnose zutrifft oder nicht, ist daher für die Verwaltung und damit für den Sachverständigen im vorliegenden Verfahren nicht mehr erheblich.

Fallbeispiel 4

Der 48 Jahre alte angestellte Handelsvertreter (H.) gerät als Fahrer seines PKW vor dem Hamburger Elbtunnel in Stopp-and-Go-Ver-kehr. Etwa in der Mitte des Tunnels fährt der Fahrer des nachfolgen-den PKWs auf. Das Fahrzeug des Betroffenen wird dabei nur leicht touchiert, laut späterem technischen Gutachten lag die dabei auf den Betroffenen übertragene Kraft unterhalb der sog. „Harmlosigkeitsgrenze“. Der Betroffene entwickelt aber am Unfallort „Lähmungen, Kloni der Beine und der Sprache“ (Erstangabe gegenüber dem Notarzt) und wird von diesem nach Feststellen von „Gefühllosigkeit und Lähmungen beider Arme und Beine“ unter dem Verdacht einer Querschnittslähmung infolge Halsmarkbeschädigung einer Hamburger Akutklinik zugewiesen. Dort klingt die bei Aufnahme bereits gebesserte Symptomatik nach etwa 2 Wochen nahezu ab. Ausführ-liche neurologische Diagnostik hatte jedoch weder klinisch (fehlende Spastik, Ataxie, Blasenstörung, Reflexbetonung, Pyramidenbahn-zeichen) noch neurophysiologisch (unauffällige motorisch und sensorisch evozierte Potentiale) noch bildgebend (unauffällige Befunde im MRT der HWS und des Zervikalmarks) die Halsmarkschädigung objektivierende Befunde ergeben. Die Entlassungsdiagnose lautet daher Commotio spinalis.

Der Betroffene macht im Anschluss eine schwere depressive Episode als Unfallfolge geltend und begibt sich in Psychotherapie, binnen kurzem wird jedoch von seiner Psychotherapeutin ein spezifisch traumatherapeutisches Heilverfahren unter der Diagnose Post-traumatische Belastungsstörung beantragt. Diese äußere sich in „... totaler Erschöpfung, starker Gereiztheit und großen Ängsten besonders beim Autofahren, teilweise klaustrophobischen Ängsten“.

H. war seit seinem 25. Lebensjahr an einer Angststörung erkrankt und hatte in seinem 26. und 34. Lebensjahr jeweils ambulante Verhaltenstherapien wegen Agoraphobie mit Panikattacken (ICD-10 F 40.01) absolviert. In seinem 46. Lebensjahr waren die Ängste in einer Auseinandersetzung mit seinem Arbeitgeber exazerbiert und eine stationär-psychiatrische Behandlung notwendig geworden, danach sei er nach eigener Angabe symptomfrei gewesen. Das Vor-erkrankungsverzeichnis ergab aber, dass er von seinem Hausarzt über 2 Wochen bis ca. 1 Monat vor dem Ereignis wegen Panikattacken (ICD 10 F 41.0) arbeitsunfähig krankgeschrieben gewesen war.

H. hat keinen Arbeits- oder Wegeunfall erlitten. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass zwar ein äußeres/einwirkendes Ereignis [1.] und auch ein Gesundheitserstschaden [2.], nämlich die am Unfall-ort geltend gemachten „Lähmungen, Kloni der Beine und der Sprache“ sowie die vom Notarzt niedergelegten Sensibilitätsstörungen vorlagen, es fehlt aber an der haftungsbegründenden Kausalität [3.] des Kausalzusammenhanges zwischen 1. und 2. Wahrscheinlich ist vielmehr im Gegenteil, dass sich die dem Betroffenen über Jahre eigene Klaustrophobie mit einer Hyperventilationstetanie manifestiert hat – Hyperventilation war im Notarztprotokoll auch beschrieben. Maßgeblich für die Entwicklung der als körperlich (Commotio spinalis) verkannten, in Wahrheit aber psychogenen Symptomatik war nicht das versicherte Ereignis (Auffahrunfall bei Steckenbleiben im Elbtunnel), sondern allein wesentlich war die Vorerkrankung (Angststörung).

Merke: Ein immer wieder auch in Fachdiskussionen, Gutachten oder Urteilen anzutreffender Fehler bei der Bewertung psychogener Unfallfolgen liegt darin, dass die Begriffe „Unfallereignis“ und „Unfall“ synonym verwendet werden. Dies führt dazu, dass die juristisch sauber vorzunehmende Prüfung der vorgenannten Schritte zum Unfall-begriff misslingen kann. Zu beachten ist hierbei stets, dass durch das einwirkende Ereignis ein kausaler Gesundheitserstschaden – der sog. Erst(körper)schaden, die initialen Verletzungsfolgen – gesetzt werden muss, damit überhaupt von einem Unfall im Rechtssinne gesprochen werden darf.

Gesundheitserstschaden und Posttraumatische Belastungsstörung im Übergang von DSM-IV-TR nach DSM-5

Mit den nachfolgenden Ausführungen wird der Versuch unternommen werden, die Rechtsbegriffe des äußeren/einwirkenden Ereignisses („Unfallereignisses") und des Gesundheitserstschadens entsprechend den Waggons 2 und 3 des „Unfallzuges“ in Abb. 1 mit dem A- bzw. Traumakriterium der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS; Posttraumatic stress disorder, PTSD) bzw. allgemein: den Traumafolgestörungen der internationalen Diagnosesysteme in Beziehung zu setzen.

Auf die Erfordernis operationalisierter Diagnosen in der gesetz-lichen Unfallversicherung und im sozialen Entschädigungsrecht hat bekanntlich das Bundessozialgericht in seinen wegweisenden Urteilen vom 9. Mai 2006 (BSG 09.05.2006 – B 2 U 1/05 R) sowohl die Gerichte als auch die Verwaltungen nebst den von diesen gehörten Sachverständigen u. a. mit dem folgenden Satz festgelegt: „... Voraus-setzung für die Anerkennung von psychischen Gesundheitsstörungen als Unfallfolge [...] ist zunächst die Feststellung der konkreten Gesundheitsstörungen, die bei dem Verletzten vorliegen und seine Erwerbsfähigkeit mindern [...und zwar] aufgrund eines der üblichen Diagnosesysteme und unter Verwendung der dortigen Schlüssel und Bezeichnungen [...], damit die Feststellung nachvollziehbar ist“.

Die in Deutschland gebräuchliche und damit der – letztlich vom Rechtsanwender (Verwaltung/Gericht) festzustellenden – „wissenschaftlichen Lehrmeinung“ bzw. dem „aktuellen medizinischen Er-kenntnisstand“ zugrunde liegende Diagnosesysteme sind die bereits 1990 von der WHO verabschiedete, gleichwohl aber heute in Deutschland in vielen Bereichen (etwa der gesetzlichen Krankenversicherung) noch bindend anzuwendende ICD-10 (Dilling et al. 2006) und das DSM-IV bzw. dessen textrevidierte Fassung DSM-IV-TR (APA 2000, deutsche Übersetzung: Saß et al. 2003). Noch nicht in deutscher Übersetzung und nach Auffassung der Autoren von den deutschen Fachgesellschaften für eine allgemeine Anwendung, insbesondere Anwendung im medicolegalen Kontext noch nicht ausreichend kommentiert liegt außerdem seit Mai 2013 die Neufassung des DSM, DSM-5 (APA 2013) vor, die voraussichtlich in Zukunft die deutsche „wissenschaftliche Lehrmeinung“ im Fach Psychiatrie maßgeblich prägen dürfte und daher an dieser Stelle bereits in die Überlegungen einbezogen wird.

Mit der Maßgabe, ein (potenziell) traumatisierendes Ereignis müsse von „außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes [und geeignet], bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorzurufen“ gewesen sein bzw. „außerhalb allgemeinen mensch-lichen Erfahrungszusammenhanges“ gelegen haben, verwenden ICD-10 und DSM-III-R (als Vorläuferversion des DSM-IV(-TR)) den sog. „objektiven Traumabegriff“. Dieser hat zur Konsequenz, dass nur äußerst bedrohliche „einwirkende Ereignisse“ im Sinne der rechtlichen Kausalitätsprüfung bei sog. „Schockunfällen“ (siehe Abb. 1) als geeignet angesehen werden dürfen, eine PTBS im Folgeschaden (!, siehe Abb. 1, Waggon 4) kausal zu begründen. Dies bedeutet nicht, dass nicht auch ein „geringerwertiges“ Ereignis einen seelischen Gesundheitserstschaden im Rechtssinne setzen könnte (Widder et al. 2012), lediglich kann sich aus diesem eben nicht der traumatische Prozess mit der Konsequenz der PTBS als Folgeschaden entwickelt haben (Fischer u. Riedesser 2009). Gegebenenfalls kann sich als Folgeschaden jedoch eine Anpassungsstörung (ICD-10 F 43.2N, DSM-IV-TR 309.0, 309.24, 309.28, 309.3, 309.4, 309.9) oder ein analog zu betrachtendes Störungsbild ergeben, dies mit den daraus folgenden Konsequenzen für Schweregrad und zeitlichen Verlauf. Um eine Traumafolgestörung handelt es sich dann nicht.

Mit dem DSM-IV und seiner diesbezüglich unveränderten textrevidierten Fassung DSM-IV-TR (APA 2000, deutsche Übersetzung 2003 wurde von der APA vom „objektiven Traumabegriff“ abgerückt, und ein mehr „subjektiver Traumabegriff“ eingeführt, mit dem dem individuellen Erleben der betroffenen Person in der traumati-sierenden Situation verstärkt Rechnung getragen werden sollte. Daher wird im DSM-IV(-TR) das Traumkriterium A in die beiden Subkriterien A1 und A2 aufgeteilt; beide müssen im medicolegalen Kontext im Vollbeweis, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, erfüllt sein, damit das A-Kriterium als Ganzes als gegeben angesehen werden kann (Bultmann u. Fabra 2009).

Die Definition des A1-Kriteriums des DSM-IV-TR, „… die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder eine Gefahr der körperlichen Unversehrt-heit der eigenen Person oder anderer Personen beinhalteten“ eröffnete dem Sachverständigen wie auch dem therapeutisch tätigen Arzt (scheinbar) die Möglichkeit, praktisch jedwedes Unfallereignis (einwirkendes/äußeres Ereignis gem. Abb. 1) als potenziell traumatisierend im Sinne des DSM-IV-TR einzuordnen. Welches Unfall-ereignis wäre nämlich nicht „… mit … einer Gefahr der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person …“ einhergegangen? Erst bei genauerem Lesen des DSM-IV(-TR) findet sich dann unter „Differenzialdiagnosen“ sowie erkennbar aus den dort niedergelegten Beispielen der Hinweis, dass der Belastungsfaktor „sehr extrem (d. h. lebensbedrohlich)“ gewesen sein müsse, um das A1-Kriterium zu erfüllen. Der Zusammenhang zum A2-Kriterium lässt annehmen, dass an dieser Stelle („subjektiv“) erlebte Lebensbedrohung gemeint ist.

Um eine Traumafolgestörung, etwa eine PTBS, zur Entschädigung vorschlagen zu können, hat der Sachverständige damit zunächst zu prüfen, inwieweit das nachgewiesene „einwirkende Ereignis“ dem betroffenen Individuum unter Beachtung dessen Persönlichkeit und dessen zum Ereigniszeitpunkt gegebenen Lebensumständen in plausibler Weise den Eindruck von extremer Bedrohung und/oder Lebensgefahr vermitteln konnte. Liegt ein solches „einwirkendes Ereignis“ im Rechtssinne vor, das einen Gesundheitserstschaden im Sinne einer seelischen Traumatisierung setzen konnte, so kann dies grundsätzlich zu einer Traumafolgestörung beispielsweise einer PTBS – im Folgeschaden (Abb. 1) – führen.

Eine Einschränkung, die Diagnose nach den (medizinischen) Kriterien des DSM-IV(-TR) stellen zu können, ergibt sich jedoch aus dem A2-Kriterium. Dieses fordert den Nachweis einer initialen Reaktion des betroffenen Menschen „… mit intensiver Angst, Hilflosigkeit oder Entsetzen“. Nur wenn diese gegeben war, war nach dem Stand der Forschung zum Erscheinungszeitpunkt des DSM-IV(-TR) (2000) davon auszugehen, dass im Erleben der potenziell traumatisierenden Situation auch wirklich der traumatische Prozess (in Deutschland: nach Fischer und Riedesser [2009]) in Gang gesetzt wurde.

Dieses Postulat hielt nachfolgender wissenschaftlicher Forschung jedoch nicht stand: In einer sehr großen Population von 6104 Erwachsenen mit gegebenem A1-Trauma ergab sich bei 19 % der Frauen und 24 % der Männer eine nach den DSM-IV-Kriterien B bis F gegebene PTBS, ohne dass das A2-Kriterium erfüllt war (Creamer et al. 2005). In weiteren Studien ließ sich mit Hilfe des A2-Kriteriums die Entwicklung einer PTBS nicht voraussagen (Breslau u. Kessler 2001; Karam et al. 2010). Hingewiesen wurde in diesem Zusammenhang auf die Unsicherheit der Erhebung: Zeitnah zu der traumatisierenden Situation könne man das A2-Kriterium meist nicht erheben, bei retrospektiver Erhebung durch Befragung aber würden die Antworten der Betroffenen durch die zum Erhebungszeitpunkt bestehende mehr oder weniger belastende Symptomkonstellation der PTBS verfälscht (sog. „mood biases“; Bryant u. Harvey 2002). Diverse Studien zeigten sogar eine negative Korrelation zwischen gegebenem A2-Kriterium und Eintritt einer PTBS, so dass geschlussfolgert wurde, das A2-Kriterium eigne sich besser zur Vorabidentifikation von A1-Betroffenen, die keine PTBS entwickeln würden, als zur Voraussage einer PTBS (Breslau u. Kessler 2001; Brewin et al. 2000; Karam et al. 2010).

Es erscheint also nur konsequent, wenn das im Mai 2013 er-schienene DSM-5 (APA 2013) dieses Konzept verlässt und die Zweiteilung des Traumakriteriums in die Subkriterien A1 und A2 wieder abschafft. Das DSM-5 kehrt damit zum alten „objektiven“ Traumabegriff zurück, erweitert diesen aber maßgeblich: Es unterscheidet nunmehr vier Gegebenheiten (A-Kriterien), die geeignet sind, seelische Traumatisierung herbeizuführen (Übersetzung aus dem Amerikanischen durch die Autoren):

Die Person war Tod, drohendem Tod, tatsächlicher oder drohen-der schwerwiegender Verletzung, tatsächlicher oder drohender sexueller Gewalt ausgesetzt, und zwar durch (mindestens ein Kriterium erfüllt):

- direkte Exposition,

- Augenzeuge sein,

- Kenntniserlangung, dass ein naher Verwandter oder Freund ein Trauma erlebt hat. Wenn das Ereignis tatsächlichen oder drohen-den Tod bedeutete, muss der Tod gewaltsam oder unfallbedingt eingetreten sein.

- Wiederholte oder extreme Exposition gegenüber abstoßenden Details der/des Ereignisse(s), üblicherweise während der Berufsausübung (z. B. bei Ersthelfern, die Körperteile auflesen; Experten, die wiederholt mit Einzelheiten kindlicher Missbrauchsfälle befasst sind). Eine nicht bei der Berufsausübung erfolgte indirekte Exposition durch elektronische Medien, Fernsehen, Filme oder Bilder ist nicht darin eingeschlossen.

Für die Verwaltungen bzw. Gerichte und die von diesen beauftragten Sachverständigen hatte die Unterteilung des Traumakriteriums in A1 und A2 nach DSM-IV-TR durchaus ihren Reiz, da regelmäßig mit dem (vollbeweislich geführten) Nachweis des A2-(DSM-IV-TR)-Kriteriums gleichzeitig der sog. Gesundheitserstschaden bewiesen war, was – wie oben dargelegt – den entscheidenden Schritt im Nachweis der haftungsbegründenden Kausalität (im Sozialrecht) bedeutet (Becker 2010; Bultmann u. Fabra 2009).

Zwischen A2-Kriterium und Gesundheitserstschaden ist jedoch zu differenzieren, denn es handelt sich einmal um einen medizinischen und einmal um einen Rechtsbegriff mit insoweit unterschiedlichen Beweisanforderungen und Beweislastverteilung im Heil- und ggf. Entschädigungsverfahren: Bei der Feststellung des A2-(DSM-IV-TR)-Kriteriums geht es um die (medizinische) Frage, ob eine PTBS (resp. allgemein: Traumafolgestörung) nach DSM-IV-(TR) diagnostiziert werden kann, bei der (juristischen) Frage des Gesundheitserstschadens aber darum, ob ein (Arbeits-)Unfall vorgelegen hat oder nicht und ob ein Folgeschaden, also die Traumafolgestörung, im Rechtszusammenhang des als traumatisierend geltend gemachten Ereignisses in Frage kommt. Hieraus ergeben sich unterschiedliche Beweisanforderungen und damit eine Quelle diverser Missverständnisse unter Therapeuten und Gutachtern, die auch in der gutachtenspezifischen Literatur ihren Niederschlag ge-funden haben (Burghardt 2012); diese ließen sich jedoch bereinigen (Foerster u. Widder 2012).

Wenn im DSM-5 die Forderung nach dem A2-(DSM-IV-TR)-Kriterium, also der initialen Reaktion „mit intensiver Angst, Hilf-losigkeit oder Entsetzen“ als Voraussetzung der Diagnosestellung verlassen wird, so bedeutet dies nicht gleichzeitig, dass damit auch der Nachweis des Gesundheitserstschadens im Rechtszusammenhang bei der Prüfung, ob ein Arbeitsunfall vorgelegen hat oder nicht, entfallen könnte. Der Nachweis eines seelischen Gesundheitserstschadens ist im Gegenteil nach wie vor für die Anerkenntnis einer Traumfolgestörung im Zusammenhang mit einem (Arbeits-)Unfall im Vollbeweis erforderlich.

Das DSM-5 bringt in diesem Punkt für Juristen ebenso wie für Sachverständige, die sich mit dem Kausalzusammenhang einer seelischen Störung, im Sonderfall Traumafolgestörung, mit einem versicherten Ereignis auseinanderzusetzen haben, keine Abweichung gegenüber DSM-IV-TR: Mit dem (zur Überzeugung des Richters vollbeweislich geführten) Nachweis des A2-Kriteriums (nach DSM-IV-TR) war bisher der Nachweis des Gesundheitserstschadens erbracht. Nach DSM-5 wird bei Vorliegen eines der Traumakriterien A1 bis A4 (DSM-5 s. oben) die Gegebenheit nachhaltiger seelischer Beeindruckung mit der Folge, dass dadurch der traumatische Prozess angestoßen werden kann (Fischer u. Riedesser 2009), medizinisch (!) ohne weitere Prüfung vorausgesetzt. Diese rein medizinisch-diagnostische Vorgehensweise genügt allerdings noch nicht den juristischen Anforderungen des vollbewiesenen Gesundheits-erstschadens, als eine der drei Voraussetzungen eines (Arbeits- oder Wege-)Unfalls. Die Diskussion, inwieweit ein seelischer Gesundheitserstschaden eingetreten ist, ist insoweit in einem Kausalitätsgutachten für die Sozialversicherung in jedem individuellen Falle zu führen, wobei dem Gericht bzw. der Verwaltung alle verfügbaren Argumente, die für oder ggf. gegen einen solchen sprechen, darzulegen sind (Fabra 2014). Inwieweit dann der Vollbeweis für geführt zu erachten ist oder nicht, ist nach juristischen Grundsätzen zu entscheiden.

Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass nach den DSM-5-Kriterien korrekt die Diagnose PTBS vergeben werden kann, ohne dass die dem Gesundheitserstschaden entsprechende nachhaltige initiale seelische Beeindruckung rechtlich bindend nachgewiesen wäre. Dies wiederum bedeutet noch mehr als dies bereits für die Diagnosestellung nach DSM-IV(-TR) galt, dass mit der nach DSM-5 korrekt gestellten Diagnose PTBS keineswegs der Kausalzusammenhang zu dem als traumatisierend angeschuldigten Ereignis bereits bewiesen ist. Dieser ist im Gegenteil stets einzelfallbezogen vor allem mit Blick auf den seelischen Gesundheitserstschaden im Gutachten nachzuweisen.

Abschließend sei, wie wiederholt in vorausgehenden Publikationen der Autoren geschehen, darauf hingewiesen, dass das Erfülltsein des A1- bzw. A2-Kriteriums nach dem DSM-IV-TR nach hiesiger Auffassung nicht davon abhängig gemacht werden kann, ob ein Dritter tatsächlich bei dem Unfallereignis anwesend war und die initiale Reaktion beobachtet und dokumentiert hat und sie auf diese Weise später bezeugt werden kann. Es kann zum Nachweis des seelischen Gesundheitserstschadens juristisch auch ausreichend sein, wenn der Betroffene beispielweise inadäquat reagiert (wie in Fall 1).

Fallbespiel 5

Die Spielhallenaufsicht (S.) wird am 31.12.2011 gegen 9:30 Uhr in der Spielhalle von einem bewaffneten Täter überfallen. Gäste sind zu diesem Zeitpunkt keine anwesend. Sie bleibt körperlich unverletzt. Unmittelbar nach dem Überfall schließt S. die Spielhalle ab, obgleich diese durchgehend geöffnet sein sollte und ihre Schicht bis 14:00 Uhr gehen würde. S. geht nach Hause und putzt ihre Wohnung bis Mitternacht, wo sie mit einem Kreislaufkollaps zusammenbricht und von Nachbarn kurz nach Neujahr am Boden liegend aufgefunden wird.

Hier hat S. einen Arbeitsunfall erlitten. Der – von Überwachungs-kameras aufgezeichnete – Überfall stellt das einwirkende Ereignis [1.] dar. Der seelische Erstschaden wurde für vollbewiesen erachtet, weil sich S. im Ganzen inadäquat zur Situation verhalten hat, denn sie hat weder die Polizei verständigt, noch ihren Arbeitgeber oder sonst jemanden von dem Überfall informiert. Der medizini-sche Sachverständige hat hierzu zur Überzeugung des Gerichtes schlüssig ausgeführt, dieses (auffällige und inadäquate) Verhalten sei Ausdruck hochgradiger seelischer Beeindruckung [2.] im Ereigniserleben gewesen, so dass auch die haftungsbegründende Kausalität [3.] zwischen dem erlebten Überfallereignis und dem fluchtartigen Verlassen der Spielhalle mit sich anschließendem obsessiven Putzen für ausreichend (nämlich überwiegend) wahrscheinlich erachtet wurde.

Fazit

Mit dem zu erwartenden Einzug des DSM-5 in die „medizinischen Lehrmeinung“ wird es, bezogen auf den Gesundheitserstschaden, für Verwaltung, Sachverständige und Gerichte eher schwieriger als bisher, eine PTBS als Folge einer beruflich bedingten Einwirkung (eines Arbeitsunfalls) festzustellen. Für die medizinische Diagnosestellung ist nämlich die Feststellung der initialen hochgradigen seelischen Beeindruckung im Sinne des Gesundheitserstschadens (ehemals im A2-Kriterium des DSM-IV(-TR)) nicht mehr erforderlich. Sie wird bei Exposition gegenüber einer hinreichend belastenden Situation vorausgesetzt. Es kann mithin noch mehr als bisher zu Beweisschwierigkeiten für den Betroffenen kommen, wenn die seelische Beeindruckung als Gesundheitserstschaden nicht zeitnah durch den zuständigen Leistungsträger gesichert wird. Dass diese Beweissicherung stattfindet, darauf sollte bei den Leistungsträgern noch mehr als bisher geachtet werden. Ohne Sicherung des seelischen Gesundheitserstschadens – zeitnah zum einwirkenden Ereignis – könnte aus Rechtsgründen ein Arbeitsunfall als Ursache für eine PTBS –auch wenn diese ansonsten nach DSM-5 korrekt festgestellt wurde – nicht anerkannt werden.

Literatur

APA – American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision. Washington: American Psychiatric Association, 2000.

APA – American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Washington: American Psychiatric Association, 2013.

Becker P: Der Arbeitsunfall. SGb 2007; 721–729.

Becker P: Neues Prüfungsschema für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Med Sach 2010; 106: 145–151.

Breslau N, Kessler RC: The stressor criterion in DSM-IV posttraumatic stress disorder: an empirical investigation. Biol Psychiatry 2001; 50: 699–704.

Brewin CR, Andrews B, Rose S: Fear, helplessness and horror in posttraumatic stress disorder. Investigating DSM-IV-criterion A2 in victims of violent crime. J Trauma Stress 2000; 13: 499–509.

Bryant RA, Harvey AG: Delayed-onset posttraumatic stress disorder: a prospective evaluation. Aust N Z J Psychiatry 2002; 36: 205–209.

Bultmann S, Fabra M: War es überhaupt ein Unfall? Erstschadensbeurteilung bei psychogenen Störungen in der Gesetzlichen Unfallversicherung. Med Sach 2009; 105: 172–179.

Bultmann S, Fabra M: Der Unfallbegriff in der gesetzlichen Unfallversicherung – so einfach und doch so kompliziert. Med Sach 2012; 108: 224–229.

Burghardt A: Arbeitsunfälle mit der Folge Posttraumatischer Belastungsstörungen –warum die "seelische Beeindruckung" während des traumatischen Ereignisses nicht verselbständigt und sozialrechtlich als Gesundheitserstschaden qualifiziert werden darf. Med Sach 2012; 108: 186–190.

Creamer M, McFarlane MC, Burgess P: Psychopathology following trauma: the role of subjective experience. J Affect Dis 2005; 86: 175–182.

Dilling H, Mombour W , Schmidt MH (Hrsg): Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10. 4. Aufl. Bern: Hans Huber, 2006.

Erlinghagen N: Was ist ein „Schmerzgutachten“? In: Kügelgen B, Hanisch L (Hrsg.): Begutachtung von Schmerz. Diskussionsbeiträge zur Schmerzbegutachtung. 1. Aufl. Stuttgart: Gentner, 2001; S. 133–144.

Fabra M: Einfache („objektive“) Kausalität am Beispiel der Bradford-Hill-Kriterien angewendet auf Traumafolgestörungen. Med Sach 2014; 100: 6

Fischer G, Riedesser P: Lehrbuch der Psychotraumatologie. München: Ernst Reinhard, S. 145.

Foerster K, Widder B: Leserzuschrift zum Beitrag von A. Burghardt 2012 (a.a.O.). Med Sach 2012; 108; 242–243.

Karam EG, Andrews G, Bromet F et al.: The role of criterion A2 in the DSM-IV-diagnosis of post-traumatic stress disorder. Biol Psychiatry 2010; 68: 465–473.

Saß H, Wittchen HU, Zaudig M, Houben I: Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen – Textrevision-, DSM-IV-TR. Göttingen: Hogrefe 2003, S. 515.

Spellbrink W: Psychische Erkrankungen im Recht der Gesetzlichen Unfall-versicherung. SGb 2013: 154–162.

Widder B, Berchtold J, Foerster K, Gaidzik PW, Henningsen P, Schneider W: Standards der Begutachtung bei der Beurteilung von Kausalitätsfragen. In: Schneider W, Henningsen H, Dohrenbusch R, Freyberger HJ, Irle H, Widder B (Hrsg.): (2012). Begutachtung bei psychischen und psychosomatischen Er-krankungen. Autorisierte Leitlinien und Kommentare. Bern, Hans Huber, 2012, S. 528–534.

Für die Verfasser

Dr. med. Matthias Fabra

Medizinisches Gutachteninstitut

Mönckebergstraße 5 – 20095 Hamburg

Fußnoten

1 Medizinisches Gutachteninstitut Hamburg-Rostock-Berlin

2 Sozialgericht Hamburg