Mehrwert Betriebliches Gesundheitsmanagement – eine qualitative Studie in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

Ziel: Mit den Auswirkungen der demografischen Entwicklung werden gesunde Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegewesen immer bedeutender. Das Ziel der Untersuchung war es, den Mehrwert durch die Implementierung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen herauszustellen. Untersucht wurde, welche Vorteile BGM gegenüber Maßnahmen zur Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) bietet und welcher Nutzen sich für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen daraus ableiten lässt.

Methode: Die Forschungsfrage lautete: Welcher Mehrwert entsteht durch die Implementierung eines BGM in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen? Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden sechs Experteninterviews in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen geführt, die entweder ein BGM vorhalten oder den Mitarbeitern Maßnahmen der BGF anbieten. Die Daten wurden im Zeitraum von April bis Mai 2015 und der Grounded-Theory-Methode (GTM) (Hildenbrand 2004) folgend mit einem halbstandardisierten Interviewleitfaden erhoben. Die nach Kuckartz et al. (2008) transkribierten Rohdaten wurden mit der qualitativen zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2004) computergestützt (MAXQDA) ausgewertet.

Ergebnisse: Der Mehrwert für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen kann nur im Rahmen eines BGM entstehen. Hierfür ist ein zielgerichtetes Vorgehen im Sinne des PDCA-Zyklus erforderlich. Essentiell ist die Ausrichtung des BGM am Bedarf der Mitarbeiter, woraus eine hohe Inanspruchnahme der Angebote erwächst. Exemplarisch sind als Erfolge in den Einrichtungen mit BGM eine hohe Mitarbeiter-Zufriedenheit und -motivation zu nennen, die in eine hohe Patientenzufriedenheit mündet und sich positiv auf das Image der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen auswirkt. Unterschiede zwischen den Einrichtungen zeigten sich insbesondere in der Unterstützung durch die Geschäftsführung, der Zielgruppenansprache, im Umgang mit Ressourcen und erlebten Erfolgen sowie der Inanspruchnahme von Angeboten.

Schlussfolgerungen: Das Vorgehen im BGM mündet in eine Win-win-win-Situation für die Mitarbeiter, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen und die Gesellschaft. Voraussetzung hierfür ist ein einrichtungsinternes Controlling zur Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen, dass im BGM berücksichtigt ist. In keiner der untersuchten Einrichtungen existierte ein solches Controlling, weshalb die qualitative Vorgehensweise der Untersuchung geeignet erscheint.

Schlüsselwörter: Betriebliches Gesundheitsmanagement – Betriebliche Gesundheitsförderung – Nutzen – Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen – Controlling – qualitative Forschung

Added-value workplace health management – qualitative research into health and care facilities

Aim: A healthy workforce is becoming increasingly important in the light of demographic trends. The aim of this study was to highlight the added value of establishing a workplace health management system in health and care facilities. An investigation was carried out into the advantages offered by workplace health management as opposed to workplace health promotion, and whether any benefits can be derived for health and care facilities.

Method: The research question was: What added value is created by the implementation of a workplace health management system in health and care facilities? In order to answer the research question, six interviews were conducted with experts in health and care facilities which either have a workplace health management system or offer their employees workplace health promotion schemes. Data were collected from April to May 2015 by using the grounded theory method (Hildenbrand 2004) with a semi-standardised interview guide. The raw data were transcribed according to Kuckartz et al. (2008) and analysed by computer-aided methods (MAXQDA) using qualitative content analysis based on Mayring (2004).

Results: Added value for health and care facilities can only be created in the context of workplace health management. A targeted course of action in the sense of the PDCA cycle is necessary for this purpose. It is essential for workplace health management to be attuned to the needs of employees so as to ensure a high take-up of the services on offer. Specific examples of success in the facilities with workplace health management were high levels of employee satisfaction and motivation, which in turn lead to a high level of patient satisfaction and have a positive impact on the image of the health and care facilities. Differences between the facilities were particularly evident in the support provided by management, the appeal to the target audience, the handling of resources, successful outcomes and the take-up of provision.

Conclusions: The approach in workplace health management leads to a win-win-win situation for the employees, the health and care facilities, and society. This requires internal controls to monitor the effectiveness of the measures, which is taken into account in workplace health management. There was no such control system in any of the facilities studied, which is why the qualitative approach appears to be suitable for the investigation.

Keywords: workplace health management – workplace health promotion – benefit – health and care facilities – controlling – qualitative research

ASU Arbeitsmed Sozialmed Umweltmed 2016; 51: –586

Einleitung und Ziele

Im Zuge der demografischen Entwicklung wird die Erhaltung der Gesundheit der Mitarbeiter für Unternehmen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die Geburtenrückgänge und eine stärkere Alterung der Gesellschaft wirken sich in einem Fachkräftemangel aus (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2011). Für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen heißt das, dass künftig qualitativ und quantitativ weniger geeignetes Personal zur Verfügung stehen wird. Immerhin 12 % der Erwerbstätigen in Deutschland arbeiten in diesem Beschäftigungszweig, was dessen Bedeutung unterstreicht (Bundeszentrale für politische Bildung 2013). Der Fokus von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen liegt auf der Behandlung und der Verbesserung oder Wiederherstellung der Gesundheit der Patienten. Hauptträger der Dienstleistung am Patienten sind Mitarbeiter, die hohen physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt sind (Reiter 2011). Überstunden, Stress, Schichtarbeit und die Inanspruchnahme von Pausen machen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zu ungesunden Settings (Pfaff et al. 1999). Deshalb gelten diese als Hochrisikobereiche für deren Mitarbeiter (Müller 2009). Sowohl Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) als auch die Einführung von strukturiertem Betrieblichem Gesundheitsmanagement (BGM) fanden in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen später statt und sind weniger verbreitet (Müller 2009). BGF ist als ein Handlungsfeld im BGM zu verstehen: Denn BGM ist als „[…] Entwicklung integrierter betrieblicher Strukturen und Prozesse, die die gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeit, Organisation und dem Verhalten am Arbeitsplatz zum Ziel haben und den Beschäftigten wie dem Unternehmen gleichermaßen zugutekommen“ (Badura et al. 2010), zu verstehen. Die Umsetzung des BGM ist in anderen Branchen, wie der Industrie, populärer als im Gesundheitswesen. Exemplarisch zeigt dies die Umsetzung von BGF in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Sie trifft auf starre organisationale und berufsgruppenspezifische Hierarchien, bestehend aus ärztlicher Leitung, Verwaltungsleitung und Pflegedienstleitung. Um die Rahmenbedingungen für eine Umsetzung zu verbessern, ist die Überwindung dieser Hierarchien erforderlich (Lützenkirchen 2003). Krankenhäuser firmieren verstärkt als Gesundheitszentren. Dies soll Ausdruck für ein gesundheitsförderliches Umfeld für Mitarbeiter sein, wird jedoch laut Müller (2009) nicht erreicht. Bedingt durch Hierarchien und deren gegenseitige Abgrenzung sind die Möglichkeiten und die Bereitschaft, Veränderungen anzunehmen und umzusetzen, in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen geringer als in der Industrie. Entscheidungen und Veränderungsprozesse benötigen hierbei zudem ein Mehr an Zeit. In Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen gibt es einerseits originär zahlreiche Experten für Gesundheit und Krankheit. Andererseits fördert dies die Umsetzung von BGF und/oder BGM nicht (Müller 2009). Eine Ausnahme bilden Krankenhäuser, die dem WHO-Netzwerk Gesundheitsfördernder Krankenhäuser angeschlossen sind (Müller 2009). Allerdings sind derzeit (Stand: 29.12.2015) in Deutschland lediglich 22 von 1980 Krankenhäusern Mitglied des WHO-Netzwerks (Statistisches Bundesamt 2015). Daher kann für das Setting Krankenhaus ein geringer Umsetzungsgrad von BGF und in der Folge von BGM angenommen werden.

Das Ziel der Untersuchung bestand deshalb darin, den Mehrwert für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen durch die Etablierung eines BGM herauszustellen. Über den Vergleich von BGF und BGM sollten Vorteile und Nutzen, die durch die Implementierung eines BGM entstehen, herausgearbeitet werden. Darüber hinaus sind Grenzen und Hemmnisse aufzuzeigen, denen Krankenhäuser bei der Implementierung eines BGM gegenüber stehen. Die Ergebnisse sollten dazu beitragen, Führungspersonen und Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen für BGM zu sensibilisieren.

Theoretischer Hintergrund

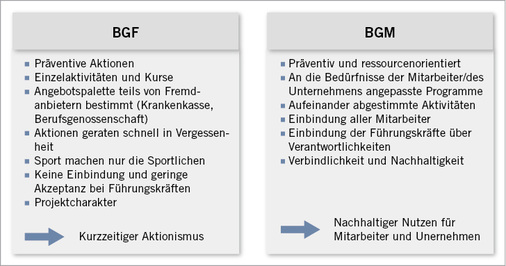

In den letzten Jahren wurde der Begriff BGF durch den Begriff BGM ergänzt, erweitert und/oder ersetzt (Bamberg et al. 2011). Tatsächlich besteht in der Literatur Uneinigkeit in der Abgrenzung zwischen BGF und BGM. Einige Autoren sind der Meinung, dass BGM ein Teilbereich der BGF ist. Das Deutsche Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung (DNBGF) beschreibt BGF als „[…] eine moderne Unternehmensstrategie zur Verbesserung der Gesundheit am Arbeitsplatz. Sie umfasst die Optimierung der Arbeitsorganisation und Arbeitsumgebung, die Förderung aktiver Teilnahme aller Beteiligten sowie die Unterstützung der Personalentwicklung bei der Realisierung dieser Ziele“ (Reiter 2011, zit. aus DNBGF 1997). Diese Definition ist laut Reiter (2011) zu weit gefasst, da hier bereits auf ein Managementsystem verwiesen wird, das nur im Rahmen des BGM möglich ist. BGF zielt vor allem auf die Förderung der physischen und psychischen Gesundheit der Mitarbeiter durch Förderung der Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung ab. Eine klare Abgrenzung der Begriffe BGF und BGM ist wichtig im nachhaltigen Verständnis des BGM und die Grundvoraussetzung für den Aufbau eines funktionierenden BGM im Unternehmen (Badura et al. 2014). Unabhängig der gegenseitigen Abhängigkeit und Wechselbeziehung von BGM und BGF sind die Begriffe strikt voneinander abzugrenzen ( Abb. 1).

Der Nutzen im Sinne der Nachhaltigkeit entsteht demnach für Unternehmen und deren Mitarbeiter erst durch ein BGM. Dieses folgt dem Regelkreis des PDCA-Zyklus nach Deming und erforderte eine andauernde Durchführung der vier Kernprozesse Diagnose, Planung, Intervention und Evaluation. Nicht nur die Umsetzung der Maßnahmen des BGM untersteht diesen Kernprozessen, sondern auch das BGM selbst (Reiter 2011). Einzelaktivitäten und Kurse bei BGF stehen einem auf die Mitarbeiter zugeschnittenen Programm im Rahmen des BGM gegenüber. Aufgrund des Projektcharakters BGF wird deutlich, dass diese ein vordefiniertes Ende hat, wohingegen BGM langfristig wirkt und Verbindlichkeit herstellt. Ein weiterer Nachteil von BGF ist, dass diese häufig nur von den Mitarbeitern in Anspruch genommen wird, die ohnehin ein hohes Gesundheitsbewusstsein haben. Alle Mitarbeiter können jedoch nur durch an Bedürfnissen und Ressourcen ausgerichtete Programme, wie es beim BGM vorgesehen ist, erreicht werden. Nach Kaminski (2013) geht BGM daher über das Anbieten von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung hinaus. Indem Gesundheitsmanagement von Führungspersonen nicht akzeptiert und als wichtig erachtet wird, kann Gesundheit als Ziel für alle Mitarbeiter niemals das Unternehmen durchdringen. Dies ergibt sich erst bei der Implementierung eines BGM, indem alle Mitarbeiter und die Führungsebene eingebunden werden und Verantwortung im Rahmen des BGM übernehmen. Das erhöht die Akzeptanz und die Inanspruchnahme des BGM als Bestandteil betrieblicher Abläufe und wirkt sich wesentlich auf das Wohlergehen der Mitarbeiter aus (Kaminski 2013).

Methode

Forschungsfrage und Methode

Die Forschungsfrage lautete: Welcher Mehrwert entsteht durch die Implementierung eines BGM in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen? Zur Beantwortung der Forschungsfrage dienten folgende drei Teilfragen: Wie lässt sich ein BGM erfolgreich in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen implementieren? Wodurch entsteht der Mehrwert von BGM gegenüber BGF? Was unterscheidet BGF vom BGM? Die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgte im Rahmen eines qualitativen Sozialforschungsprojektes, nach der Grounded-Theory-Methode (GTM; Hildenbrand 2004) und über eine Expertenbefragung.

Forschungsfeld und Sampling

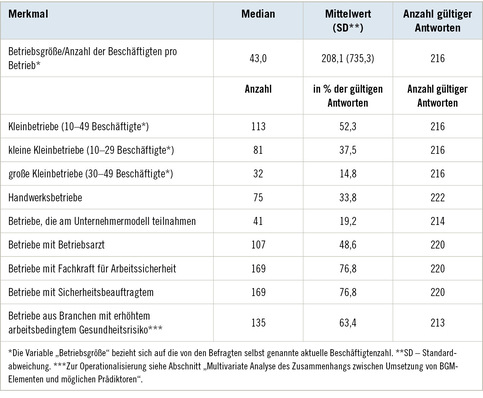

Das multizentrische Forschungsfeld bildeten Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, die entweder ein BGM oder Maßnahmen der BGF vorhielten. Das zielgerichtete Sampling enthielt je Einrichtung eine (verantwortliche) Person, die als Experte für BGM und/oder BGF zur Verfügung stand. Da zudem keine einrichtungsinterne vergleichende Untersuchung zum BGM und den Maßnahmen des BGF geplant war, wurden keine weiteren Interviews in den jeweiligen Einrichtungen geführt. Zunächst war angedacht, Geschäftsführer oder Mitarbeiter von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen zu befragen, die für das BGM bzw. die BGF (mit-) verantwortlich sind. Die Möglichkeit Geschäftsführer zu befragen, ergab sich jedoch nicht. Das Sampling, sechs Einrichtungen in Sachsen und in Sachsen-Anhalt, bestand aus vier Krankenhäusern, einer Reha-Klinik und eine stationären Pflegeeinrichtung. Eine Datensättigung zur Beantwortung der Forschungsfrage (Hildenbrand) trat nach dem sechsten Einzelinterview ein. Die Interviewpartner ( Tabelle 1) waren Mitarbeiter dieser Einrichtungen, die das BGM oder die BGF betreuten (n = 3) oder aufgrund ihrer Expertise zum BGM und zur BGF umfangreiches Wissen hatten. Dieses Sampling war notwendig, da es in drei Einrichtungen keine verantwortliche Person für das BGM oder die BGF gab. Bei den Interviews (min. 27 Minuten; max. 59 Minuten) waren ausschließlich die Interviewerin und die zu interviewende Person anwesend. Tabelle 1 stellt die Interviewpartner ausführlicher dar. Weitere soziografische und organisationsbezogene Daten wurden nicht erhoben, da ein auf das methodische Vorgehen gestützter Mehrwert nicht erwartbar war.

Erhebungsinstrument

Die Interviews waren leitfadenbasiert und fanden in der Zeit vom April bis Mai 2015 statt. Der Interviewleitfaden wurde in Anlehnung an Interviewleitfäden zu Gesundheitsförderungsprojekten sowie zur Bestandsaufnahme des BGM (Hans-Böckler-Stiftung o. J.; Verband Deutscher Eisenbahner-Sportvereine 2005; Unternehmensberatung für BGM o. J.) selbst entwickelt und war in drei Themenkomplexe unterteilt. Der erste Themenkomplex befasst sich mit allgemeinen Fragen zur Mitarbeitergesundheit in der jeweiligen Einrichtung und dem Stellenwert der Gesunderhaltung der Mitarbeiter. Im zweiten Themenkomplex ging es darum zu erfahren, ob die Einrichtungen bereits ein BGM vorhielten oder dessen Einführung planen. Ferner sollten vorgehaltene Maßnahmen, darum, wie deren Inanspruchnahme durch Mitarbeiter sowie vorhandene Erfolgsevaluationen über Kennzahlen aufgedeckt werden. Im dritten Themenkomplex standen das Verständnis von BGM, seine Abgrenzung zur BGF sowie die Einstellungen und Sichtweisen der Interviewpartner hierüber im Vordergrund. Gemäß den Gütekriterien qualitativer Forschung und der GTM wurde der Interviewleitfaden fortlaufend adaptiert, indem Fragen ausgetauscht, anders formuliert und/oder weitere Fragen ergänzt wurden.

Datenerfassung und Datenauswertung

Der GTM folgend wechselten sich Datenerhebung und Datenauswertung ab und waren aufeinander bezogen. Die mit Hilfe eines digitalen Diktiergeräts aufgezeichneten Rohdaten wurden nach Kuckartz et al. (2008) transkribiert und in induktiven und deduktiven Kategorien codiert. Diese doppelte Codierlogik sollte der Breite und Tiefe der Rohdaten gerecht werden und dadurch möglichst umfangreiche Informationen gewinnen. Auf Grundlage der Kriterien induktiver Kategorienbildung wurden die Kategorien mithilfe von computergestützter Datenauswertung (MAXQDA 13/Version 11) gebildet. Textstellen wurden entweder einer bereits gebildeten Kategorie zugeordnet (Subsumption) oder es wurde eine neue Kategorie induktiv formuliert. Mayring (2002) folgend wurden nach 30 % des Materialdurchgangs die bereits gebildeten Hauptkategorien erstmals überarbeitet. Durch das induktive Vorgehen bei der Auswertung entstand zunächst ein Codebaum mit n = 288 kodierten Textpassagen, vier Kategorien und insgesamt 14 Subkategorien. Für die weitere Auswertung der Daten wurde insbesondere berücksichtigt, inwieweit die gebildeten Kategorien zur Beantwortung der Forschungsfrage dienlich waren. Durch Anwendung der Makrooperatoren Auslassen, Generalisation, Konstruktion, Integration, Selektion und Bündelung wurde das Textmaterial weiter bearbeitet, generalisiert und zusammengefasst. Grundlage hierfür waren die Verfahrensregeln zusammenfassender Inhaltsanalyse nach Mayring (1995).

Bei der deduktiven Kategorienbildung wird im Vorfeld der Analyse festgelegt, wo zur Explikation des Textmaterials nach zusätzlichem Material gesucht wird. Damit bezieht sich die deduktive Kategorienbildung auf vorhandene Theorien oder Konzepte (Mayring 2002). Dies erfolgte in der Untersuchung auf Basis der induktiv gebildeten Kategorien, dem theoretischen Hintergrund und dem Interviewleitfaden. Auch hier wurde das Material zeilenweise bearbeitet und Kategorien mit Subkategorien gebildet, wenn diese vorher nicht mithilfe der induktiven Kategorienbildung kodiert werden konnten. Das Kategoriensystem wurde nach vollständigem Materialdurchgang erneut am Ausgangsmaterial überprüft und überarbeitet. Abschließend entstanden daraus zwei Hauptkategorien und 16 Subkategorien.

Ergebnisse

Kategoriensystem

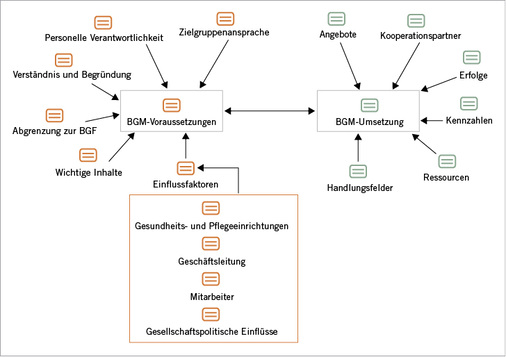

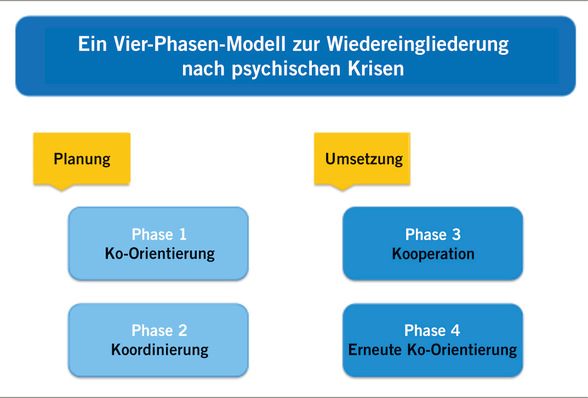

Das Kategoriensystem besteht aus den beiden Hauptkategorien BGM-Voraussetzungen und BGM-Umsetzung ( Abb. 2). Der Pfeil zwischen den beiden Hauptkategorien symbolisiert, dass sich diese wechselseitig beeinflussen und bedingen. Die Hauptkategorien unterteilen sich in jeweils sechs Subkategorien erster Ebene und weiteren Subkategorien zweiter Ebene. Im Folgenden werden die Ergebnisse, abweichend vom Kategoriensystem, zur Beantwortung der Forschungsfragen strukturiert, durch Paraphrasen zusammengefasst und mit exemplarischen Ankerbeispielen belegt.

Mehrwert BGM

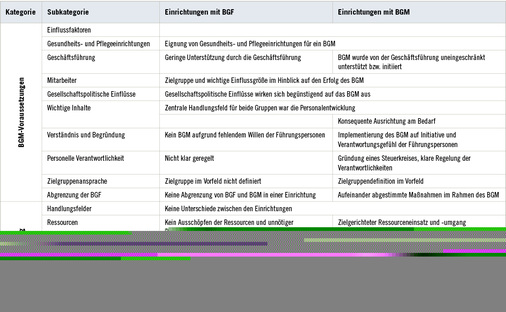

Der vorliegenden Untersuchung liegt ein Vergleich von Einrichtungen mit BGF und Einrichtungen mit BGM zugrunde. Um dem Vergleichscharakter gerecht zu werden, werden im Folgenden die Ergebnisse exemplarisch und in der Zusammenfassung sowie auf Ankerbeispiele oder deren Paraphrasierung gestützt in den beiden Gruppen BGF und BGM präsentiert ( Tabelle 2). Beide Gruppen erwähnten ausdrücklich die Eignung von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen für ein BGM. B3 (Absatz 31) führte an, „[…], dass man BGM an einem Krankenhaus sehr kostengünstig kriegen kann, weil sie dort ja alles da haben. Sie haben Physiotherapeuten, Sie haben Sozialarbeiter, Sie haben Ärzte.“ Die Mitarbeiter erachteten beide Gruppen als wichtige Einflussgrößen im Hinblick auf den Erfolg des BGM. Problematisch ist aus Sicht der Mitarbeiter, dass diese zumeist Angebote präferieren, bei denen sie am wenigsten aktiv sein müssen, wenngleich der Wunsch da ist, dass die Einrichtungen etwas für die Gesunderhaltung der Mitarbeiter tun (B4, Absatz 13). Auch stellten beide Gruppen heraus, dass die gesellschaftspolitischen Einflüsse begünstigend für ein BGM sind. So wurden der Fachkräftemangel und die demografische Entwicklung angeführt, weshalb besonders Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen gefordert werden, ältere und leistungsgewandelte Mitarbeiter dementsprechend einzusetzen (B2, Absatz 41; B3, Absatz 3). Hervorzuheben ist, dass sich in den Handlungsfeldern kein Unterschied zwischen den Einrichtungen mit und ohne BGM zeigte. Die Personalentwicklung und -führung wurde als wichtigste Säule im BGM herausgestellt und noch gewichtiger als gesundheitsfördernde Maßnahmen erachtet. Das Schulen der Führungspersonen in Gesprächsführung und Kommunikation ist im Rahmen der Personalentwicklung von hoher Wichtigkeit, um Mitarbeiter aufzufangen und ihnen Sicherheit zu geben (B1, Absatz 21). In beiden Gruppen existierte noch kein Controlling-Instrument zur Messung der Wirksamkeit des BGM, jedoch evaluierten beide Gruppen den Nutzungsgrad der Angebote. Beide Gruppen arbeiteten mit externen Kooperationspartnern zusammen.

Unterscheidung BGF und BGM

Unterschiede in den Gruppen zeigten sich in der Unterstützung durch die Geschäftsführung, welche die Einrichtungen mit BGM uneingeschränkt erfuhren. In den Einrichtungen mit BGM war es vor allem ein „subjektives Empfinden vom Vorstand“ (B5, Absatz 7), die Arbeitskraft erhalten zu wollen und den Mitarbeitern etwas zurückzugeben. Als wichtiger Inhalt für das BGM zeigte sich die Ausrichtung der Angebote am Bedarf der Mitarbeiter, was von den Einrichtungen mit BGM konsequent umgesetzt wurde. Das Verständnis und die Begründung des BGM beruhten in den Einrichtungen mit BGM auf der Initiative und dem Verantwortungsgefühl der Führungspersonen. Lediglich ein Interviewpartner mit BGF konnte hinsichtlich der Begriffe BGF und BGM keine Abgrenzung treffen. In den Einrichtungen mit BGM zeigte sich die Abgrenzung zur BGF anhand besser aufeinander abgestimmter und zielgruppenorientierterer Maßnahmen. Daher ist es bedeutend die Zielgruppe im Vorfeld zu definieren und über spezielle bedarfsangepasste Angebote anzusprechen (B5, Absatz 31). Der Verbrauch und Einsatz von Ressourcen gelang den Einrichtungen mit BGM besser. Die Einrichtungen mit BGM evaluierten die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit den Angeboten. In den Erfolgen zeigte sich ein weiterer Unterschied zwischen den Gruppen. So konnten die Einrichtungen mit BGF nur von wenigen Erfolgen berichten, da die Inanspruchnahme der Angebote nur gering war. Die Einrichtungen mit BGM zählten eine Vielzahl spürbarer Erfolge auf. B1 (Absatz 53) benannte dazu die Mitarbeiterzufriedenheit und -motivation, welche in einer Patienten- und Verbraucherzufriedenheit münden. Die Wertschätzung, die die Mitarbeiter durch das BGM erfahren, erachtet B3 (Absatz 21) als besonders ebenso wie das Commitment, das aus dem BGM erwächst. Bei der Inanspruchnahme der Angebote wiesen die Einrichtungen mit BGM einen deutlich höheren Nutzungsgrad auf. Dieser Erfolg ist vor allem auf die am Bedarf der Mitarbeiter ausgerichteten Angebote zurückzuführen (B3, Absatz 63).

Diskussion

Forschungsfrage

Anhand der Ergebnisse wurde deutlich, dass der Mehrwert nicht aus der Maßnahmenebene der BGF erwächst, sondern aus dem gesteuerten und kontrollierten Managementsystem im Sinne des PDCA-Zyklus, das dem BGM zugrunde liegt (Reiter 2011). Das zeigte sich in einer geringen Inanspruchnahme der Angebote in den Einrichtungen mit BGF. Die Ressourcen für BGF wurden nicht ausgeschöpft oder unnötig eingesetzt und verbraucht. Die Führungspersonen der Einrichtungen mit BGF schlossen aus der geringen Inanspruchnahme, dass die Mitarbeiter nicht an Angeboten der BGF interessiert und eine Ausweitung des Angebotes oder Weiterentwicklung in Richtung des BGM nicht erforderlich sind. Das reine Anbieten einer breiten Maßnahmenpalette führte in den Einrichtungen mit BGF nicht zu Erfolgen. Bevor diese angeboten werden können, sind konkrete Voraussetzungen zu schaffen. Deutlich wird das, wenn man die Ergebnisse aus einer quantitativen Perspektive betrachtet. Der Mehrwert ist nur erreichbar, wenn die entsprechenden Voraussetzungen dafür in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen geschaffen werden. So standen der Kategorie BGM Voraussetzung mit n = 152 kodierte Textstellen, die Kategorie BGM Umsetzung mit n = 98 kodierten Textstellen gegenüber. Diese Voraussetzungen sind folglich ein wesentlicher Grundstein, um einen Mehrwert aus dem BGM zu erlangen.

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Einrichtungen mit BGM wesentlich erfolgreicher darin waren, die Mitarbeiter mit den Angeboten und Maßnahmen in Berührung zu bringen. Dafür sind eine konsequente Ausrichtung am Bedarf der Mitarbeiter sowie die genaue Definition der Zielgruppe im Vorfeld unabdingbar. Ebenso wichtig sind die zielgruppengenaue Ansprache und ein fortwährendes Kommunizieren mit den Mitarbeitern und deren regelmäßige Information. Das zielgerichtete und bedarfsorientierte Vorgehen sorgt für einen optimalen Einsatz der Ressourcen und verhindert, dass Ressourcen und folglich auch Gelder unnötig verbraucht werden. Das führte dazu, dass die Mitarbeiter die Angebote in hohem Maß in Anspruch nahmen und die Einrichtungen mit etabliertem BGM von erlebten Erfolgen berichten konnten. Erfolge zeigten sich vor allem in weichen Faktoren, wie einer Verbesserung des Betriebsklimas und Images der Einrichtungen. Die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter in den Einrichtungen mit BGM war höher, woraus eine Bindung der Mitarbeiter an die Einrichtung erwuchs. Badura (2015) sieht die innere Bindung der Mitarbeiter an eine Organisation und das Grundvertrauen in die Organisation als bedeutungsvollste Faktoren, um Mitarbeiter zu finden und an das Unternehmen zu binden. Das unterstreicht eine Studie der Hochschule für Ökonomie und Management in München (Gansser u. Linke 2013). Diese untersuchte die mögliche Mitarbeiterbindung durch das BGM an Unternehmen. Nachgewiesen wurde, dass die Bindung der Mitarbeiter an Einrichtungen mit BGM signifikant höher ist, als in Einrichtungen ohne BGM. (Gansser u. Linke 2013) Ausgebildete Mitarbeiter der klinischen und medizinischen Bereiche können sich mittlerweile aussuchen, welche Gesundheits- und Pflegeeinrichtung sie mit ihrer Arbeitskraft unterstützen wollen. Vorhandene BGM-Strukturen erhöhen die Möglichkeit der Mitarbeiterakquise und Bindung. Aus dem Nutzen für die Mitarbeiter und die Gesundheits- und Pflegeeinrichtung erwächst schließlich der Nutzen für die Gesellschaft, woraus sich die „Win-Win-Win-Situation“ (Baumanns 2009) bei der Implementierung des BGM ableitet.

Die genannten Voraussetzungen sind grundlegend dafür geeignet, den Mehrwert aus dem BGM zu generieren. Um ein BGM erfolgreich zu implementieren, sind weitere Einflussfaktoren zu berücksichtigen. Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen wurden von allen Interviewpartnern als idealer Ausgangspunkt für ein BGM benannt, da das vorhandene Potenzial an Mitarbeitern, die selbst als Akteure im BGM aktiv werden können, nur genutzt werden muss. Die Unterstützung und Einbindung der Führungspersonen war in den Einrichtungen mit BGM wegweisend für die Umsetzung. Gesellschaftspolitische Einflüsse wie die demografische Entwicklung und der steigende Kosten- und Wettbewerbsdruck, sind wichtige Einflussfaktoren und begünstigen die Implementierung des BGM. Notwendig ist weiterhin, Verantwortlichkeiten für das BGM klar zu regeln und einen Steuerkreis zu gründen, der einheitliche Leitlinien, Ziele und Verantwortlichkeiten festlegen muss. In der Überführung der BGF zum BGM werden aus der Maßnahmenebene der BGF aufeinander abgestimmte Maßnahmen, die dann in Strukturen und Prozesse integriert werden müssen (Reiter 2011).

Controlling des BGM

Es konnte festgestellt werden, dass keine der Einrichtungen ein Controlling implementiert hatte, um die Wirksamkeit des BGM zu messen. Für Badura (1999) unterscheidet die Evaluation des BGM dieses von reinem Gesundheitsaktivismus. Alle Einrichtungen evaluierten den Nutzungsgrad der Angebote und brachten die Wirksamkeit dieser mit Kennzahlen wie Fehlzeiten, Arbeitsunfällen, Fluktuation, Mitarbeiterzufriedenheit sowie Patienten- und Verbraucherzufriedenheit in Verbindung. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit den Angeboten wurde in lediglich zwei Einrichtungen erhoben. Diese ist eine wichtige Kennzahl, da sie Aussage darüber erteilt, ob die Bedarfsermittlung und Zielgruppendefinition und -ansprache korrekt erfolgte. Auffallend war, dass die Einrichtungen mit BGM nicht vordergründig an der Messung der Wirksamkeit interessiert waren, weil sie von dieser überzeugt waren. Der Erfolg des BGM muss sich für diese Einrichtungen nicht in Kennzahlen oder einer Verbesserung des Betriebsergebnisses widerspiegeln. BGM wurde aus der Motivation heraus betrieben etwas für die Mitarbeiter und deren Gesundheit tun zu wollen und der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers nachzukommen. Nach Reiter (2011) ist das das Verständnis modern geführter Unternehmen. Einrichtungen sollten dennoch bestrebt sein, an Messinstrumenten zu arbeiten. Diese geben Aufschluss darüber, ob im Vorfeld gesteckte Ziele tatsächlich erreicht wurden, indem sie mit Kennzahlen belegt werden. B3 führte dabei die Balanced Scorecard als mögliches Messinstrument an.

Schlussfolgerungen

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, welcher Mehrwert aus dem BGM entstehen kann. Dafür sind seitens der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen konkrete Voraussetzungen zu schaffen. Ein BGM ist eine Innovation und kein Selbstläufer. Es benötigt den absoluten Rückhalt der Führungspersonen sowie den Willen und die Bereitschaft, sich auf das BGM einzulassen und die Ausdauer zu besitzen, bis sich Erfolge einstellen. BGM zeigte sich als Instrument zur Synchronisation der Leistungsbereitschaft mit der Leistungsmotivation, was im Hinblick auf die demografische Entwicklung enorm wertvoll ist. Daraus leitet sich ein Wettbewerbsvorteil für Einrichtungen ab, die die Implementierung des BGM wagen.

Keine der Einrichtungen hielt ein Controlling zum Messen der Wirksamkeit des BGM vor. Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sollten jedoch bestrebt sein, die Wirkung des BGM auf die Mitarbeiter zu messen. Dadurch werden die Ziele in Kennzahlen überführt und die ziel- und wirksamkeitsorientierte Steuerung des BGM wird genauer und aussagekräftiger. Die Wirksamkeit des BGM an Kennzahlen abzulesen, ist insbesondere für Führungspersonen relevant, weil daran die Vereinbarkeit von wirtschaftlichen Zielen mit dem BGM deutlich wird. Derzeit fehlt es noch an geeigneten Instrumenten, obwohl sich bereits viele Forschungsprojekte in Deutschland um die Entwicklung eines solchen Messinstruments bemühen.

Literatur

Badura B: Führung, Gesundheit und Produktivität. Präsentation auf dem 2. BGM-Netzwerktreffen. Hall in Tirol: 2015.

Badura B et al.: Fehlzeiten-Report 2014. Heidelberg: Springer, 2014.

Badura B, Ritter W, Scherf M: Betriebliches Gesundheitsmanagement. Düsseldorf: Edition Enigma, 1999.

Badura B, Walter U, Hehlmann T: Betriebliche Gesundheitspolitik. Heidelberg: Springer, 2010.

Bamberg E, Ducki A, Metz AM: Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement. In: Bamberg E, Ducki A, Metz AM (Hrsg.): Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement in der Arbeitswelt. Göttingen: Hogrefe Verlag, 2011, S. 123–134.

Baumanns R: Unternehmenserfolg durch betriebliches Gesundheitsmanagement. Stuttgart: ibidem, 2009.

Bundeszentrale für politische Bildung: Beschäftigte im Gesundheitswesen. 2013. www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61807/beschaeftigte (Zugriff am 22.05.2015).

Gansser OA, Linke M: Betriebliches Gesundheitsmanagement in Deutschland 2013. 2013. https://www.fom.de/fileadmin/fom/kc/kcs/130513_Betriebliches_Gesundheitsmanagement_Ergebnisdiagramme.pdf (Zugriff am 22.06.2015).

Hans-Böckler-Stiftung: Interviewleitfaden für Betriebliches Gesundheitsmanagement. www.boeckler.de/pdf/mbf_as_interviewleitfaden_fuehrungskraefte.pdf (Zugriff am 03.07.2015).

Hildenbrand B (2004): Anselm Strauss. In: Flick U, von Kardorff E, Steinke I (Hrsg.): Qualitative Forschung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2004, S. 32–42.

Kaminski M: Betriebliches Gesundheitsmanagement für die Praxis. Wiesbaden: Springer/Gabler, 2013.

Kuckartz U et al.: Qualitative Evaluation. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2008.

Lützenkirchen A: Organisationsentwicklung durch Gesundheitsförderung, dargestellt am Beispiel Krankenhaus. Gruppendynamik und Organisationsberatung 2003; 4: 405–415.

Mayring P: Qualitative Inhaltsanalyse. In: Flick U et al. (Hrsg.): Handbuch Qualitative Sozialforschung. Weinheim: Psychologie Verlags Union, 1995, S. 209–212.

Mayring P: Einführung die Qualitative Sozialforschung. Weinheim und Basel: Beltz, 2002.

Mayring P: Qualitative Inhaltsanalyse. In: Flick U, von Kardorff E, Steinke I (Hrsg.): Qualitative Forschung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2004, S. 468–475.

Müller B: Betriebliches Gesundheitsmanagement im System Krankenhaus. Wuppertal: Hans-Böckler-Stiftung, 2009.

Pfaff H, Münch E, Badura B: Belastungen und Ressourcen im Dienstleistungsbereich. In: Badura B, Litsch M, Vetter C (Hrsg.): Fehlzeiten-Report 1999. Berlin: Springer/Gabler, 1999, S. 72–88.

Reiter P: Das Ganzheitliche Betriebliche Gesundheitsmanagement im Krankenhaus. Stuttgart: ibidem, 2011.

Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Demografischer Wandel in Deutschland. Wiesbaden: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2011.

Statistisches Bundesamt: Einrichtungen, Betten und Patientenbewegungen. https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Krankenhaeuser/Tabellen/KrankenhaeuserJahreOhne100000.html (Zugriff am 29.12.2015).

Unternehmensberatung für Betriebliches Gesundheitsmanagement: Checkliste für die Bestandsaufnahme im betrieblichen Gesundheitsmanagement. www.gesundheitsmanagement24.de/praxisleitfaeden-checklisten/praxisleitfaden-betriebliches-gesundheitsmanagement/#c1164 (Zugriff am 03.07.2015).

Verband Deutscher Eisenbahner-Sportvereine: Interviewleitfaden zum Projekt Gesund und Aktiv. 2005. www.vdes.org/fileadmin/bilder_dateien/Sport_und_Gesundheit/Interviewleitfaden_zum_Projekt_Gesund___Aktiv.pdf (Zugriff am 03.07.2015).

Wasiak C: Mehrwert Betriebliches Gesundheitsmanagement – eine qualitative Studie in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Unveröffentlichte Bachelorarbeit. Zwickau: 2015.

Interessenkonflikt. Die Autoren erklären, dass keinerlei Interessenkonflikte bestehen. Diese Untersuchung erfolgte im Rahmen einer hochschulischen Qualifikationsarbeit (Wasiak 2015).

Für die Verfasser

Christin Wasiak (B.Sc.)

Kochstraße 29

09116 Chemnitz

Fußnoten

1 Fakultät Gesundheits- und Pflegewissenschaften, Westsächsische Hochschule Zwickau

2 Welser Gesundheitsmanagement, Leopold-Franzens Universität Innsbruck