Arbeitsschutz und Gesundheit

Arbeitsschutz und Gesundheit sind schon allein im juristischen Sinne untrennbar miteinander verbunden. Dies wird im Volltitel des Arbeitsschutzgesetzes deutlich: „Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit“. Noch ausgeprägter zeigt dies § 1, Abs. 1, 1. Satz des ArbSchG: „Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern.“ Bei den Begriffsdefinitionen (§ 2, Abs. 1, ArbSchG) befindet sich ergänzend dazu die Erläuterung: „Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinne dieses Gesetzes sind Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit.“

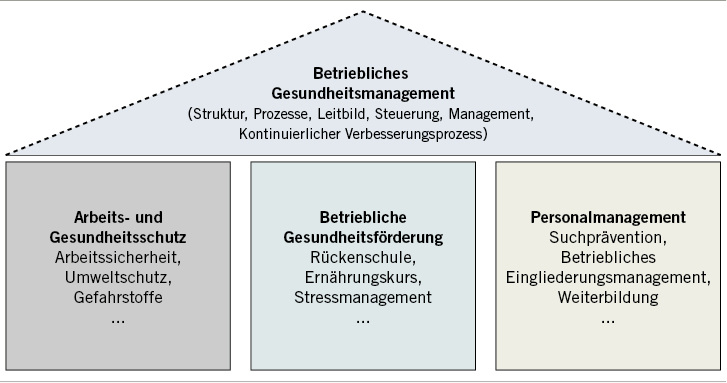

Der Arbeitsschutz wird im juristischen Sinne als Oberbegriff für die Sicherheit und die Gesundheit verwendet. Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit der Mitarbeiter im betrieblichen Umfeld sind demnach ein fester Bestandteil der unternehmerischen Aufgaben nach dem Arbeitsschutzgesetz. Doch das ist nicht der alleinige rechtliche Hintergrund. Mit dem Präventionsgesetz vom 17.07.2015 wird die Gesundheitsförderung auch in die Betriebe hineingetragen. Dazu die parlamentarische Staatssekretärin Ingrid Fischbach: „Mit dem Präventionsgesetz stärken wir die Gesundheitsförderung direkt im Lebensumfeld – in der Kita, der Schule, am Arbeitsplatz und im Pflegeheim. Außerdem werden die Früherkennungsuntersuchungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene weiterentwickelt, und der Impfschutz wird verbessert. Ziel ist es, Krankheiten zu vermeiden, bevor sie entstehen“ (Pressemitteilung des Bundesministeriums für Gesundheit vom 18.06.2015). Neben den betrieblichen Maßnahmen zur Gesundheit(sförderung) werden demnach allgemeine Maßnahmen zur Seite gestellt. Das betriebliche Gesundheitsmanagement steht somit auf mehr als nur einer Säule (s. unten und Abb. 1)

Auch wenn viele noch nicht wissen, wie das konkret umgesetzt werden kann oder soll – die Krankenkassen sind damit zum Partner der innerbetrieblichen Arbeitsschutzakteure, vor allem des Betriebsarztes, aber auch der Fachkraft für Arbeitssicherheit, geworden: Gesundheitliche Prävention im Allgemeinen als Bestandteil der betrieblichen Arbeitsschutzmaßnahmen. Es versteht sich von selbst, dass den Betriebsärzten und den Fachkräften für Arbeitssicherheit entsprechende zeitliche Kontingente im Rahmen der betriebsspezifischen Betreuung nach DGUV Vorschrift 2 zur Verfügung gestellt werden müssen (s. Infokasten). Neben den Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit können und sollten beim Thema Gesundheit weitere Akteure wie z. B. Gesundheitswissenschaftler, Sportpädagogen, Ernährungsberater, Arbeitspsychologen etc. hinzugezogen werden. Interdisziplinäre Kooperation ist bei der gemeinsamen Beratung der Arbeitsgeber und Führungskräfte wichtig.

Der erweiterte Gesundheitsbegriff spiegelt sich im sonstigen Regelwerk der Unfallversicherungsträger nur zum Teil wider. In der Regel wird immer nur von den arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren gesprochen, so z. B. in der DGUV Vorschrift 1 im § 2, Abs. 1, also den Fragestellungen rund um die Gesundheit, die im unmittelbaren Kontext zum Arbeitssystem stehen, in denen sich ein Mitarbeiter befindet. Da aber die meisten Vorschriften und Regeln der Unfallversicherungsträger älter als das Präventionsgesetz mit seiner erweiterten Denkweise sind, ist dieser Umstand nicht sonderlich verwunderlich.

Auf der normativen, also nicht rechtsverbindlichen Ebene versucht die von vielen Betriebsärzten allerdings abgelehnte DIN SPEC 91020:2012-07 „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ Anforderungen an ein Betriebliches Gesundheitsmanagementsystem festzulegen, die es einer Organisation ermöglichen,

- betriebliche Rahmenbedingungen, Strukturen und Prozesse so zu entwickeln und umzusetzen, dass das Arbeitssystem und die Organisation gesundheitsgerecht und leistungsfördernd gestaltet

- und die Mitglieder der Organisation zum gesundheitsfördernden Verhalten befähigt werden.

Inwieweit die DIN SPEC 91283:2012-08 „Vorgehenskonzept zur Entwicklung von Geschäftsmodellen zu Präventionsleistungen im Gesundheitsbereich“ auf die Verhältnisse in der betrieblichen Gesundheitsförderung anwendbar ist, ist noch offen.

Beide Normen sind vor dem Präventionsgesetz entwickelt worden und sollten daher zumindest an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden.

Das BMAS erarbeitet derzeit eine Arbeitsmedizinische Empfehlung zum BGM, die den Beschäftigten in den Mittelpunkt stellt. Voraussichtlich wird sie Anfang bis Mitte 2017 veröffentlicht werden.

Hintergrund Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Unternehmen können in Zukunft nur produktiv und wettbewerbsfähig bleiben, wenn sie „qualifizierte Mitarbeiter durch sichere und gute Arbeitsbedingungen an sich binden und die Rahmenbedingungen für eine verlängerte Erwerbsphase schaffen. Dies ist das Aufgabenfeld des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Durch bedarfsgerechte Maßnahmen soll die Entstehung von arbeitsbedingten Erkrankungen verhindert und die Gesundheit der Mitarbeiter gefördert werden. Eine gesunde Organisation fördert den Erfolg des Unternehmens, denn „Gesunde engagierte Mitarbeiter sind eine wichtige Voraussetzung für Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit“. Wird betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) im Rahmen eines Managementprozesses bewusst gesteuert und in alle betrieblichen Prozesse integriert, spricht man von betrieblichem Gesundheitsmanagement, kurz BGM (vgl. Esslinger et al. 2010, S. 56). Bisher sind ganzheitliche und nachhaltige BGM-Strukturen jedoch nur in wenigen Unternehmen zu finden.

Die bedeutsamsten Leitlinien auf dem Weg zum BGM sind in der Ottawa Charta der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 1986 und in der Luxemburger Deklaration des europäischen Netzwerks für Gesundheitsförderung (ENWHP) aus dem Jahr 1997 festgehalten. Durch die Ottawa Charta findet erstmals eine Umorientierung in der Zielsetzung statt. Ziel ist es, fortan nicht mehr nur Krankheiten zu verhindern, sondern auch die Gesundheit zu fördern. Im engeren Sinne bedeutet dies, man solle die Aufmerksamkeit nicht nur auf die Aufdeckung und Vermeidung von Risikofaktoren lenken, sondern auch die Ursachen guter Gesundheit analysieren und fördern. Die Ottawa Charta fordert zudem dazu auf, die Gesundheit in allen Lebenswelten und somit auch bei der Arbeit zu fördern. Im Folgenden fanden weitere WHO-Konferenzen statt, die den Weg des BGM mit beeinflusst haben. Die Ottawa Charta, die die Gesundheitsförderung im Fokus hat, wird jedoch als wichtigstes Schlüsseldokument für die Entwicklung des BGM gesehen. Des Weiteren dient das umfassende Verständnis von Gesundheit, als „Zustand des vollkommen psychischen, mentalen und sozialen Wohlgefühls“ (WHO 1948) als Grundlage der BGM-Arbeit.

Mit der Veröffentlichung der Luxemburger Deklaration von 1997 sowie der Neufassung im Jahr 2007 wurde auch speziell auf europäischer Ebene auf betriebliche Gesundheitsförderung aufmerksam gemacht. Diese bietet einen Handlungsleitfaden für Unternehmen zur Umsetzung von BGM. Außerdem werden darin die wichtigsten Bestandteile des BGM definiert. Diese sind demnach die Integration, Partizipation, Ganzheitlichkeit, und das Projektmanagement.

Mit diesen beiden Dokumenten wurden demnach die Keimzellen des betrieblichen Gesundheitsmanagements geschaffen.

Ein ganzheitliches BGM setzt sich zusammen aus den drei Säulen Arbeits- und Gesundheitsschutz, Betriebliche Gesundheitsförderung und Personalmanagement. Mithilfe eines integrierten Managementprozesses werden die spezifischen Aufgaben dieser drei Säulen koordiniert und strukturiert sowie dessen Maßnahmen in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess ständig optimiert (Rimbach 2013).

Tragende Akteure für BGM

Die wichtigste Person überhaupt ist der Unternehmer. Er sollte für das BGM gewonnen werden und dahinterstehen. Unterstützung findet er durch eine ganze Reihe von innerbetrieblichen und überbetrieblichen Akteuren, die jeweils ihren speziellen Beitrag leisten können. Wobei die Grenze zwischen innerbetrieblichen und überbetrieblichen Beratern durchaus verschiebbar ist. Große Konzerne haben die Ressourcen und auch die Kapazitäten, entsprechend eigene Abteilungen aufzubauen. Auch verfügen sie möglicherweise über eine Betriebskrankenkasse, die sehr nahe am Unternehmen Unterstützung bieten kann. Bei kleinen und mittelständisch geprägten Unternehmen ist das alles eher nicht der Fall. Hier kann es sogar sein, dass der Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit externe Dienstleister sind und an fest eingestellte Gesundheitswissenschaftler, Sozialberater, Physiotherapeuten oder Sportpädagogen, um einige Beispiele zu nennen, überhaupt nicht gedacht werden kann. Das heißt aber nicht, dass BGM in kleinen und mittelständischen Betrieben nicht möglich ist (Näheres weiter unten).

Herausforderung BGM in KMU

Besonders für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) stellt die Umsetzung eines BGM eine große Herausforderung dar.

Die Definitionen der kleinen und mittelständischen Unternehmen richten sich nach der Beschäftigtenzahl, dem Jahresumsatz und der Kapitalbeteiligung. Nach dem Institut für Mittelstandsforschung (IfM) fallen alle Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten unter dem Begriff KMU. Darüber hinaus sollte der Jahresumsatz nicht mehr als 50 Millionen Euro betragen.

Nach der Definition der EU-Kommission, gilt ein Unternehmen bereits als mittelständisch, wenn es weniger als 250 Mitarbeiter (MA) beschäftigt. Deren Ausgestaltungsmöglichkeiten und Strukturen unterscheiden sich grundsätzlich von denen der Großunternehmen.

Es ist nicht ohne weiteres möglich, klassische BGM-Konzepte auf KMU zu übertragen (Gohm 2011, S. 2). Vor allem durch den Mangel an finanziellen, zeitlichen und personellen Ressourcen ist es für KMU schwierig, zusätzlich BGM zu betreiben. Da ein zusätzlicher Aufwand befürchtet wird, hat sich die Thematik der Gesundheitsförderung in diesen Unternehmen noch nicht etabliert (VDBW-Leitfaden o. J., S. 12). Eine besondere Herausforderung besteht zudem für KMU im ländlichen Raum. Standortnachteile, wie lokale Abgrenzung und Mangel an externen Beratungsstellen führen dazu, dass der Wissensstand bezüglich BGM weit hinter denen der Großunternehmen in städtischen Gebieten liegt.

Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, die KMU aus einer Region zusammenzuführen, um die Schwierigkeiten bei dem Aufbacu und der Umsetzung von BGM gemeinsam anzugehen. Durch die Schaffung von Netzwerkstrukturen könnte es gelingen, den kleinen und mittelständischen Unternehmen in einer Region ein systematisches und nachhaltiges BGM zu ermöglichen.

Ein Netzwerk ist ein „Zusammenschluss von eigenständigen Akteuren mit unterschiedlichen, eigenständigen Interessen und mindestens einem gemeinsamen Ziel oder einer gemeinsamen Vision“ (Quilling et al. 2013, S. 12). Das Ziel der Netzwerkarbeit ist es, „(…) Wissen und andere Ressourcen der verschiedenen Akteure zusammenzutragen, in einen neuen übergreifenden Kontext unterschiedlicher Problemwahrnehmungen und Interessen einzubringen (…) und über Sektorgrenzen hinweg neue Lösungsansätze zu entwickeln“ (Brocke 2003, S. 14).

Im Hinblick auf die Netzwerkforschung und die Akteur-Netzwerk-Theorie haben Netzwerke einen prägenden Einfluss auf die Akteure und diese wiederum beeinflussen das Wesen des Netzwerks durch ihr Zusammenwirken.

Netzwerke und BGM

Netzwerke werden als mögliches Instrument zur Umsetzung von BGM gesehen (vgl. Stumpf 2012, S. 48). Der Nutzen durch Ressourcenbündelung und Synergieeffekte stellt insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen aufgrund ihrer strukturellen und ressourcenbezogenen Nachteile eine Möglichkeit zur Implementierung von BGM dar. Zudem bestätigen einige Studien und Berichte, dass Netzwerke eine hervorragende Struktur bilden, mit deren Hilfe BGM „für alle Beteiligten – und vor allem für KMU – sinnvoll organisiert werden kann“ (Stumpf 2012, S. 48).

Für eine erfolgreiche Umsetzung eines BGM-Netzwerks gelten folgende grundsätzliche Voraussetzungen (Quilling et al. 2013, S. 13):

- Die Grundlage der Zusammenarbeit im Netzwerk bilden gemeinsam erarbeitete Ziele, die informell oder vertraglich festgehalten werden und mit denen sich alle Netzwerkmitglieder identifizieren können.

- Flache Hierarchien und transparente Kommunikation zeichnen die Arbeit im Netzwerk aus.

- Die Kontrolle über das gemeinsame Wirken wird über ein gemeinsames Gremium (wie z. B. eine Steuerungsgruppe) geregelt, so dass die Verantwortung dezentral verortet ist.

- Netzwerkmanagement ist von ressortübergreifender Zusammenarbeit gekennzeichnet und kann zeitlich begrenzt oder unbefristet angelegt sein.

- Die beteiligten Akteure bleiben autonom. Sie sind auch im Netzwerk rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Einheiten.

- Die kontinuierliche Verständigung und Konsensbildung sind integrale Bestandteile der Netzwerkarbeit.

- Zur professionellen Steuerung von Netzwerken werden Projektmanagementmethoden eingesetzt.

- Sicherstellung einer zielgerichteten und ergebnisbezogenen Kommunikation z. B. mit Hilfe einer professionellen Moderation.

- Die Bereitstellung zeitlicher, finanzieller und sozialer Ressourcen bilden die Grundlage jeder Netzwerkarbeit, ebenso wie das fachliche Know-how der Akteurinnen und Akteure, die die operative Arbeit übernehmen.

- Der Aufbau des Netzwerks mit den entsprechenden Arbeitsgremien kann über den Erfolg des Netzwerks entscheiden.

Der Nutzen von regionalen Netzwerken besteht in der direkten Anlaufstelle für die ansässigen Unternehmen (Stumpf 2012, S. 54). Durch regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch können die Akteure dazu befähigt werden, gemeinsam Lebensqualität zu gestalten. Sie können gemeinsam Schwachstellen finden, Ressourcen nutzen und Verbesserungen einleiten und zudem einen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Region leisten. Dadurch können Marketing und Kommunikation in der Region vorangetrieben und eine unterstützende Infrastruktur für BGM in KMU gefördert werden (vgl. Stumpf 2012, S. 54 s. auch Abb. 2).

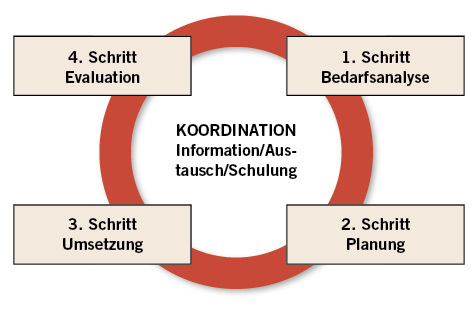

Es ist geplant, in der Region Furtwangen ein Netzwerk BGM für die dort ansässigen KMU aufzubauen und die Erfolgsfaktoren hierfür zu evaluieren. Dieses Netzwerk soll anhand des am PDCA- (Plan, Do, Check, Act, s. unten) Zyklus BGM in KMU aufbauen und nachhaltig implementieren. Unter bestmöglicher Berücksichtigung der spezifischen Merkmale, Herausforderungen und Bedürfnisse der beteiligten Unternehmen werden die Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit und Umsetzung bewährter BGM-Prozessschritte der Bedarfsanalyse, Planung, Umsetzung und Evaluation im Rahmen der Netzwerkarbeit kontinuierlich und der Reihenfolge entsprechend analysiert, bearbeitet und in angepasster Form übertragen ( Abb. 3).

Ausblick: Nutzen eines BGM-Netzwerks für KMU

Von der Etablierung eines BGM-Netzwerks für KMU wird ein erheblicher Mehrwert für die Unternehmen erwartet. KMU können im Rahmen der Etablierung des Netzwerkes Ressourcen bündeln und Synergien nutzen, indem sie zum einen die etablierten Infrastrukturen und Maßnahmen gemeinsam nutzen sowie zum anderen Expertise und Erfahrungen austauschen. Zusätzlich werden die Unternehmen durch einen partizipativen Ansatz und die vorgesehenen Schulungen zum Thema BGM nachhaltig dazu befähigt, den Prozess des BGM in die jeweiligen Unternehmen zu tragen und weiterzuführen. Aus einer erfolgreichen Umsetzung des Projekts ist ein positiver Effekt auf die Gesundheit und Arbeitsmotivation der Mitarbeiter der einzelnen Unternehmen zu erwarten, die sich auf den Unternehmenserfolg durch erhöhte Produktivität mit einem positiven Return of Investment auswirken wird. Dieser Effekt wird die Bereitschaft der Unternehmen erhöhen, sich nachhaltig mit Ressourcen am Netzwerk zu beteiligen. Auch weitere Akteure, wie z. B. die Krankenkassen, werden von dem Netzwerk profitieren, da auch sie hier ihre Expertise ressourcenschonend und effizient einbringen und gleichzeitig die Anforderungen des kürzlich verabschiedeten Präventionsgesetzes umsetzen können. Es bleibt nun abzuwarten, ob dieser Mehrwert sich bestätigt.

Literatur

Brocke H: Definition Netzwerkarbeit. In: Quilling E, Nicolini HJ, Graf C, Starke D: Praxiswissen Netzwerkarbeit. Gemeinnützige Netzwerke erfolgreich gestalten. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2003, S. 14.

Esslinger AS, Emmert M, Schöffski O (Hrsg.): Betriebliches Gesundheitsmanagement. Mit gesunden Mitarbeitern zu unternehmerischem Erfolg. Wiesbaden: Springer Gabler, 2010.

Gohm A: Die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements in kleinen und mittleren Unternehmen – Konzeptionelle Überlegungen. Norderstedt: GRIN Verlag, 2011.

Quilling E, Nicolini HJ, Graf C, Starke D: Praxiswissen Netzwerkarbeit. Gemeinnützige Netzwerke erfolgreich gestalten. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2013

Rimbach A: Entwicklung und Realisierung eines integrierten betrieblichen Gesundheitsmanagements in Krankenhäusern. Mering: Rainer Hampp Verlag, 2013.

Stumpf S: Gesundheitsmanagement durch Netzwerke, Wie auch kleinen und mittelständischen Unternehmen Betriebliches Gesundheitsmanagement zugänglich gemacht werden kann. Hamburg: Diplomica Verlag, 2012

Info

DGUV Vorschrift 2

Aufgabenfelder der betriebsspezifischen Betreuung durch Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die sich im Besonderen mit Fragen der Gesundheit, der Gesundheitsförderung und des Gesundheitsmanagements beschäftigen:

- 1.6 Sicherheit und Gesundheit unter den Bedingungen des demografischen Wandels

- 1.7 Arbeitsgestaltung zur Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, Erhalt der individuellen gesundheitlichen Ressourcen im Zusammenhang mit der Arbeit

- 1.8 Unterstützung bei der Weiterentwicklung eines Gesundheitsmanagements

- 4 Betriebliche Aktionen, Programme und Maßnahmen, Schwerpunktprogramme, Kampagnen sowie Unterstützung von Aktionen zur Gesundheitsförderung

Weitere Infos

Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte e.V. (VDBW): Betriebliches Gesundheitsmanagement. Gesunde Mitarbeiter in gesunden Unternehmen. Betriebliche Gesundheitsförderung als betriebsärztliche Aufgabe. Ein Leitfaden für Betriebsärzte und Führungskräfte

Für die Autorinnen

Prof. Dr. med. Kirsten Steinhausen

Fakultät Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft

Robert-Gerwig-Platz 1

78120 Furtwangen